文/羊君小二

世界范围内,多的是不被关注的人,毕竟得到别人的理解和认同是件困难重重的事,况且他人也没有担负随时拯救旁人的责任,充其量记住而已。

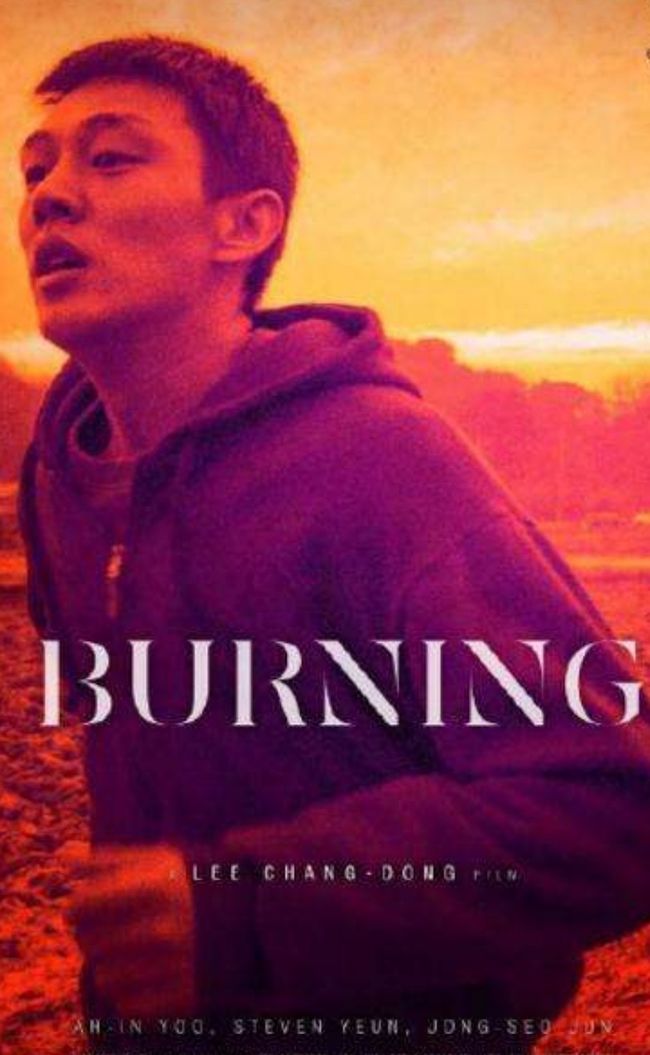

电影《燃烧》就讲了一个关于遗忘的故事,在一次送货的过程中,年轻的钟秀遇到了童年的邻居惠美,惠美拜托钟秀,在她去非洲旅行的一段时间里,照顾她的猫“锅炉”,钟秀答应了。当惠美从非洲回来时,同行的还有一个人Ben,在一次谈话中,Ben告诉钟秀,他喜欢烧掉被人遗忘的破败的塑料大棚。隔几天,钟秀发现惠美不见了,便开始寻找惠美……

导演李沧东很大程度上是极为严肃的悲观主义者,诸多因素让这位韩国导演内心世界凄凉而愤懑,他的电影世界总是包含着自由与约束、现实与虚幻、小愚与大智等诸多矛盾与冲突。导演从三个人物的心理及人格来探讨个人生存、阶级对抗、国家忧患,不失为一次有益的尝试。

电影的核心情节是“烧塑料大棚”,电影中的大棚是破败、模糊、虚幻、大而不实、外强中干的,刻画这一不高明的形象,头一个就展示了导演对现实的失望以及个人生存的迷茫与挣扎。

塑料大棚的主要功能是为室内蔬菜提供一个保护,为蔬菜增加育苗和成长的温度和湿度。特别是室外温度低于蔬菜生长需要的温度时,例如冬季。所以蔬菜大棚主要是保护反季节蔬菜。电影中的三个人物同样是三颗反季节蔬菜。

惠美是心思缜密的白菜。

人类在饥饿时只有一个烦恼,等吃饱了饭后,就生出了无数的烦恼,总想寻找点意义,所以说人类一思考,上帝就发笑。

惠美就是那类在生存边缘挣扎却思考着人生意义的人,就像钟秀送给她女式手表时,她笑言到,因为有了手表,所以该去找个女朋友了。虽是笑话,倒也映照了她本末倒置的生活。

惠美与钟秀第一次吃饭时,她谈及去非洲的想法,一边说,一边开始做动作,那是她从哑剧里学习到的,因为有趣。她说:“不要想这里有橘子,而只需要忘掉这里没有橘子。真正重要的是你要渴望吃橘子。口腔里会分泌唾液,觉得真的好吃。” 这样一来,她想吃橘子的话,随时都可以吃到。惠美通过心理暗示,解决一时半会的欲望,同望梅止渴,画饼充饥并无二异,但现实问题仍然存在。

惠美接着讲到非洲卡拉哈里沙漠的布须曼人,布须曼人有两类饥饿者:小饥饿者,即生理上的饥饿;伟大饥饿者,即饥渴地寻找生活意义:我们为什么而活?

惠美目前处于生理饥饿状态,按照马斯洛需求层次理论而言,她在跨越阶段地思考,她痛苦的根源就在于以高的思维方式去面对低的生活状态。

她去非洲,不是寻找伟大饥饿者,而是要成为伟大饥饿者。

她拜托钟秀在她去非洲期间帮她喂猫,因为猫不能轻易换生活环境,人倒是可以,一个去非洲,一个要搬家。

钟秀要搬回坡州住,那是两人童年一起生活过的地方,钟秀问惠美,你不问我为什么吗?惠美说,总有问题的。既然问了也无法解决,那就不问,干脆逃避问题。

惠美的房间向北,太阳光是从别的建筑物反射而来,她说要珍惜这样一天中少有的时光。连阳光都是从别人那里借来,身处喧闹之中,却默默地生长,萎黄,枯死了,像压在大石底下的草一样,已经有几年了。

惠美从非洲回来,带回来Ben,三人吃饭的时候,惠美提及曾看到过的漫天晚霞,仿佛身处世界尽头,真想就这样消失其中,然后泪流成河。Ben在旁边说,在他的记忆里从未流过眼泪。

Ben给惠美看手相,说她心里有石头,因为这个,做什么都不能百分之百开心,饭不能好好吃,有心仪的人也不能说喜欢他。

在外面聚餐的时候,惠美向众人展示非洲的舞蹈,她用脚打着节拍,如同祭祀一样痴迷,一开始两只手向着地面,然后逐渐举上头顶,她说,这个就是伟大饥饿者舞蹈。

钟秀的表情是尴尬,镜头转向Ben,他打了一个大大的哈欠,显得很无聊,周围人貌似也不感兴趣,只有惠美沉浸其中,被人忽视。

她说,小时候曾经掉到一个井里,担心就这样悄无声息地被遗忘掉,然后消失了,好像从来没有存在过。

惠美清醒的时候基本上没有笑过,她吸了大麻后开始欢笑,夕阳下荒野的朦胧景象展开在她的眼前,裸去上身,自由的空气一直渗透在她心里,大地上的一切都在安息,她

跳着伟大饥饿者的舞蹈,饱含着对生活转瞬即逝的期待和热望。

大多数人同惠美一样,为虚幻而舞,生活意义究竟是否需要去寻找,或者说我们存在本身就具备意义,那就见仁见智了。

钟秀是固执己见的萝卜。

他同惠美命运相似,对于现实,也是越来越力不从心。

二人同时干着体力活,向往自由,一个想成为作家,一个想成为伟大饥饿者,他们似乎在向社会宣誓,我的躯体可以臣服于现实,但精神却永远自由。

在珍贵的太阳光照射下,两个年轻的躯体自然而然发生了关系。钟秀逐渐把注意力放在了惠美身上。

钟秀回去开始写请愿书,上面写到:“被告李容锡平时是一位淳朴的农夫,而且也是充满情义的邻居。”拿给老伯签字时,他当场揭穿,后面一句不符合啊。但还是签了字。最后固执的父亲不认错,不妥协,这封请愿书也就成为灰烬。

钟秀的母亲不能忍受父亲的暴躁,当母亲离家出走的那天,他亲手烧掉她的衣服。Ben说他偶尔会烧掉塑料大棚,接受它们在等着被烧掉的现实。

钟秀后来联系不上惠美,Ben说惠美就像一阵烟一样消失了。惠美的家人说,不还清卡债就不让惠美回家,加之在Ben的家里看见他新的女朋友以及那只神秘的猫,种种迹象引导着钟秀。作家的最大特征即是寻找事物的联系,钟秀发挥作家潜能,自行脑补出一部三十万字的小说,解答内心的疑惑。

最终他笃定Ben杀死了惠美,便在下了小雪的旷野中杀掉了Ben,烧了他。同时钟秀脱掉了身上所有的衣物,赤裸着开着车离开。过去在背后燃烧,面向前方绝不回头。

他像守护小孩子一样地关注惠美的一举一动,并把她作为精神上的全部寄托,尽管杀了Ben是压抑的,至少证明了他对惠美的执着。

Ben是自持高贵的黄瓜。

他自视为造物主,为清洁世界做出了一份贡献,把脏东西彻底消灭了,也把自己的烦恼烧掉了。他为自己做祭品,然后吃掉。

当他被钟秀刺杀时,没有痛苦地哀嚎,可能早已料想到今天这一地步,算是一种无聊生活的解脱,这是他最后一次听见燃烧的声音。

三人共同的特点都是逃避现实,活在虚幻之中:惠美背负着沉重卡债,处于生存边缘时,心里想的是生活意义何在;钟秀参与完父亲的庭审后,拿着刀杀了Ben,上一代的倔强与自尊毫无保留地传给了钟秀,他同父亲一样,心比天高,命比纸薄;Ben自出生以来养尊处优,从未流过泪自然也不会有常人的酸甜苦辣,靠着“烧塑料大棚”,获得存在的短暂快感。

当御风保暖的塑料大棚被燃烧殆尽后,三颗反季节蔬菜也逃不了在寒风中被灭亡的命运,终于被社会的洪流所遗忘。

诚然,社会是要分阶级的,倘若没有高低之分,谁还乐意去奋斗。惠美与钟秀所代表的阶级与Ben身后的精英阶层所对立,像这样比钟秀大不了几岁的人已经可以住豪宅,开兰博基尼,在自己的厨房里做意大利面,不可完全否认,钟秀杀掉Ben的内在动机里有妒忌。

阶级固化使富人更富,穷人更穷,话语权掌握在少数人手里,大多数人被淹没,被遗忘。当一个人再努力也不能上升时,难免会痛苦绝望,以至于产生置之死地而后生的极端想法。当这些想法逐渐凝聚,它便成了国家头上悬着的达摩克里斯剑。被刺杀,或是自刎,只是时间问题。

影片照样少不了韩国的自我嘲讽以及忧患意识,电视里播放着特朗普履行公约的行为获得韩国人民的一阵好评,山那边的朝鲜还在不停地进行思想广播,上层阶级聚会时谈论中国人与他们截然不同的金钱观。

韩国看起来是一个坐在路边鼓掌的人,实则暗藏自尊与执着。

韩国作为一个夹在几个大国之间的小国,时常受到其他国家的威胁,很多时候不能主宰自己的命运。首尔、釜山、韩国东部平原地区,这三个地区集中了韩国近百分之九十的人口。威胁主要来自朝鲜的核武器,只要三个原子弹,对于韩国来说就是灭顶之灾。韩国人表面自尊的心态下其实是生活在一种极度的恐惧绝望中。

正如梭罗《瓦尔登湖》所言,人类在平静地过着绝望的生活,所谓听天由命,不过是一种深深的绝望而已,它悄无声息地藏匿在人们所谓的游戏和消遣之中。

如今,大多数人表面上热热闹闹,同周围人谈笑风生,有着说不完的共同话题,独自一人时,却如潜伏者一样蜷缩在角落,悄无声息地过着昼夜颠倒和本末倒置的生活。

如同惠美幻想吃橘子一样,很多想见的人,想说的话,想做的事,也就止于想想而已,或者说幻想已经带来了足够多的欢愉。

但人不能倚仗着虚幻生活,纵然它绮丽多彩,终究逃不过泡沫破裂的那天。

人这一辈子,生,无从选择;死,无法逃脱,就得自个儿成全自个儿,当虚幻燃烧完后,残留的灰烬,或许可以成为新的种子生存的土壤。

既然荒地上还有种子,就可以燃烧掉黑暗的世界,毁灭不合理的社会制度,拯救处于水深火热之中的人。

(羊君小二:热爱文学,写文章践行“钟摆理论”:悲一篇,欢一篇,悲悲喜喜三万天。)