1

那时我还在机电队工作。

对于煤炭生产企业来说,机电队不是主力生产队,它不生产煤,当然,也不是煤的搬运工。它是一个辅助生产队组,但也是企业的中坚技术力量。通常队里会有电工组、钳工组、铁工组之类的技术分工,任务是维护全厂设备的正常运转。

我当时被分在了电工组。电工的劳保有一个五联的牛皮钳子套。五联里可以放进五种工具,套子顶部有个中空的皮带孔,穿上皮带后系在腰上,干活时候随时抽放工具方便。套子里装的工具是因人而异的。一般人的标配是一字、十字头的螺丝刀,钢丝钳、尖嘴钳、电工刀五大件。但我喜欢与众不同。

我把两把螺丝刀挤在一联内,这样就腾出一联的空间来,我找了把十字套管塞进去。

其实十字套管在电工行当不怎么常用,我装它进去的目的也不是为了干活,只是潜意识里觉着,多带一件工具,会显得自己技术水平高;而且,十字套管是全钢铸造,走起路来会和其他工具碰撞发出叮叮咣咣的响声,非常惹人注目。

我虽然什么也不懂,但每天不论吃饭还是工闲总是要把电工五大件系在腰上。哦,不,我是六大件。师傅提醒我不干活时没必要带着那么多家伙,累。我说我不怕累,万一有活,时刻准备着上。其实内心虚荣极了,总怕别人不知道自己是个电工。如果钳子套有一百联的话,我会把一百联都塞满,证明自己是个最高级的电工。

反正有没有能耐,先在外观和气势上把别人唬住。

就这样叮叮咣咣了半年,虽然每天抬拉扛的活儿居多,钳子套里的工具很少能派上用场,但仍然坚持每天换上工装后第一件事就是把钳子套系上。有工人笑话:抬个电机戴什么工具啊——脱裤子放屁...我不屑一顾地顶回去:老子是技术抬,哪跟你傻抬一个档次。

的确,制服能给人极大的自信。

那天终于能和老工人一起出一趟技术任务——给机关食堂修照明。既然给食堂修,半天一定是修不好的。倘若午饭招待得不周的话,修个好几天都有可能。现在想想,那时候真的是太善良了。所以很多时候老人会告诉你,社会和学校是不一样的。很多问题并不是你看到的那样。从这个意义上讲,修理不是一个技术问题,它可能是个政治问题。就像一个好的医生不在于治疗水平的高低,而在于沟通和推广能力上一样。

我们那次只吃了人家两顿饭。闲聊间发现老工人的钳子套不是五联,而是三联的。而且里面没装满,只有一支螺丝刀和一把尖嘴钳。我很纳闷,以老工人的技术和资历,至少应该是个十联长老的。

老工人了解我的诧异。他嘬了口酒,慢悠悠说:我带那么多干啥,你带够不就行了么。

问题是,你怎么知道今天咱俩要一起干活,你怎么知道你没带的我就带着?

我没继续问。想起来老工人似乎一直就只带两件工具的。

干活时候,是他找出问题。具体苦活累活,都是我干的。

忽地又想起我们的电工组长,平时连钳子套都不系的,只是上衣口袋里装一支电笔。每天背着手全厂上下走一遭,这儿量量,那儿测测,然后回来给我们布置任务的。

原来钳子套的联数和技术水平成反比。

越是水平高的人,越不屑于通过外部的无谓装饰来提升形象。

也就是说,很多花枝招展,其实都是非功用性的东西。

这种思维体现在买车上,就是男性注重安全、加速性能;女性倾向外观、舒适体验。

也就像女孩儿找对象,初时关注仪表相貌。待到千帆过尽,实力才是硬指标。

从另一个角度看,叫做成大事者不纠结。因为着眼于全局,就没必要在细节上作过多纠缠。

当然,前提是,你曾关注过细节。

有些阶段不可逾越。

2

在机电队混了那么久,慢慢也觉着自己有了些道行。

出去碰到朋友,寒暄的话成了“有事儿你吭气”。

好像盼着人家出事,来显示自己能耐似的。

可就是人家真出了事,自己也确实帮不了什么忙。

自己能解决的所谓的“事儿”,不过就是谁家电线短路了,去接个线而已。

或者有什么电器坏了,能瞎鼓捣好就鼓捣好,鼓捣不好,就抱回来,找人鼓捣。

没啥丢人,谁没个青春。

一天接了个大活。

朋友的朋友想做个电炉架。

喝酒时候答应的。

所以后来再不乱喝酒,自控能力差,乱许诺,徒增压力。

但答应别人的事儿,就得办到。

这也是重诺的痛苦。你若守信,就得砸锅卖铁;你若弃信...将来会是个政治家。

还是回到电炉架吧。那个年代,取暖没有暖气,靠的是电炉,就是电阻丝呈同心圆状盘在陶瓷电路盘里的那种。它的优点是加热速度快,易于组装;缺点是易碎,陶瓷盘体嘛,烤酥了一动就碎,也由此衍生出另一个缺点:不宜移动。碎了还动什么?所以取暖时候你不能躺被窝里等电炉把热量传过来,而是大家环绕电炉围坐一圈,就近取暖。所以若是上街,见到一堆人围在一起,不是有人打架,就是中间有个电炉盘子。

盘子易碎,当然也有解决办法。那就是给炉盘再做个架子:把钢板裁成比炉盘略大的正方形,然后中间掏一个跟炉盘一样大的洞,再给钢板焊上底托和支架,既固定了盘体,又能到处搬动。美观大方,清洁实用,实乃居家旅行必备佳品。

问题是,对一个刚混了半年的新工人来说,每个步骤都似乎是不可能完成的任务。

有人说,随便找块钢板,用电焊割个洞,焊上腿不就交代了么?

我见过别人用10mm厚的钢板做的炉架,笨重不说,电弧焊在钢板上留下的坑坑洼洼就像青春期长满痘痘的脸。

我那时很凿,不想从我手里流出这么一件作品。

不做则已,做就做出个样子来。

找钢板就很难。厂里到处是10mm以上厚度的钢板,3mm的因为可以民用,都被管库的锁起来了,用来给领导焊个菜窖门狗笼子之类的。平时问库管回答都是没有。终于在蹲点数日趁他们下班给领导焊防护网的间隙,用一条烟换来一块3mm的角料。

有米下锅了。下一步就是给钢板整形。要来的那块角料形状是不规则的,整成正方形有两个方法:用氧气切割,或者用裁板机裁。氧气割得虽快但毛茬太多,裁板机裁得平整,但还得找人开。

要做就做最好。一盒烟的代价,方方正正的模板出炉了。

再下一步,就是怎么在正方形的铁板中间掏圆的问题了。

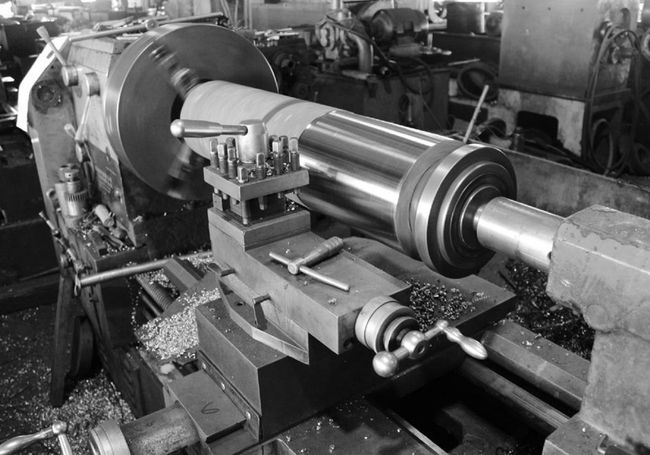

还是两种方案:一种用氧气切割,还是毛茬太多,不平整;另一种,上车床,用车刀车圆,平整,无茬,如丝般光滑。

既然这么讲究,肯定要上车床。

一个电炉架,毛还没见着,已经牵扯库管、铁工、焊工、车工多个工种了。后期的钳工、电工还没来得及出场...跟做航天飞机似的。

我捧着那块方形铁板找到车工师傅。

车工把眼镜往头顶推了推,用镜框旁溢出的流光端详了很久,没有说话。

铁板挺重。我放下,掏出烟来,给车工含上,点着。

车工说:“想法是不错,可咱这车床是三爪啊。”

我那时对车床一无所知,依稀记得老版2元人民币是一个车床工人,绿色版面,那个大写的“贰”字还把两横写到“弋”字旁上面去了。从此知道车床是用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。

至于三爪,是车床左侧的圆形卡盘,用以夹紧和定位工件。车床开启旋转起来后,右边操作车刀才能加工。

车工说:“不是我不帮你弄,咱这车床是三爪,你要是能借个四爪来,我就帮你弄。”

“四爪是啥?”有点懵。

车工看着我呆呆的眼神,继续说:“跟你空说也说不清楚,反正你要是借来四爪,我就帮你弄。”

我的眼眶有点湿润。来企业这么久,从来没遇到过这么好的师傅。给我指路,帮我干活。

我一个小工人,谁能借给我四爪?那天我想破脑袋,终于想到,我姐就是钳工,她应该可以帮我找到。

姐的厂离我的厂不过四五里地。大中午的,应该都在吃饭,我立刻驱车赶往姐的厂。

姐给我介绍了个小个子车工,让我问他。

小个子问:“要四爪做什么?”

我说:“要车一个炉盘,师傅要用。”

小个子又问:“他拿什么车?”

我答:“车床啊!”

小个子怒了:“扯淡!他有车床没四爪?”

我说:“师傅说他只有三爪,我要能借来四爪,他就帮我车。”

小个子嘟囔着:“球的师傅!”

我感觉有些奇怪,问:“怎么有车床就肯定有四爪?”

小个子嘿嘿冷笑着:“问你师傅!”

我不懂他的哑谜。继续问:“你有没有?有就借我用下呗!也不多借,明天就还你!”

我给他点上烟。

烟雾缭绕里,小个子眯着眼睛,用下巴往车床边上一指:“喏,能搬动就拿吧。”

我跑过去一瞅,哈哈。原来如此!

三爪是三个爪子的圆形卡盘,用来夹圆形部件的;四爪就是四个爪子,用来夹方形部件的。

要在正方形铁板中间掏圆,固定卡盘就得有四个爪子。

那个四爪大概有100多斤重。好在我带了车。

为了你还把我的车压扁了呢。我一手把住车把,一手扶稳放在后座的四爪。

大铁疙瘩不规整,一路上车稀里哗啦地响,路坑坑洼洼地抖,速度虽不快,但所过之处也能扬起一条狼烟。

四五里地折腾了一个小时。

铁疙瘩从车上颠下去好几回,不知道什么钢,也摔不坏。

午后的车间没有了上午的铁器顿挫的敲击和天车开启的轰鸣,工人们都在午饭后小憩。厂房空地上堆放着刚刚检修完的电机和回收的电缆。车间另一头,四台车床平行伫立,擦得锃亮的机盖上反着幽幽的光。

车工师傅在钳工组休息室里。他倚着一把自制的旋转铁椅,头仰着,耷拉向一侧。两脚呈V字岔开,直直搭在操作台上的一把虎钳上,保持着极佳的平衡。

初夏的风穿过车间破碎的大窗户,吹散他凌乱的头发。

我在门口探出头,汗珠啪啪地掉。轻喊:“师傅,师傅!”

车工一个激灵,醒了,吱呀一声,扭过头。

“师傅,四爪我借来了!”

“什么?”车工很惊诧。

“师傅,你看是不是这东西。”我从门侧把大铁疙瘩拖了出来。

“...你...这从哪弄的?”车工站了起来,下意识地看了眼工具箱。

“从我姐的厂,不远,几里地。”

“那你~~~咋办呀?”车工拖长声音。

怎么办?什么意思,我没懂。我不是把四爪借来了么?你不是说好的借来就帮我车圆么?

“麻烦师傅帮我车一下吧!”我说。

“你能从人家那借来这东西,不是让人家车好就行了?笨!”车工嘟囔着,最后一个字只出了个口型,没发出声来。

“你说的让我借四爪,你给掏圆么...”我心想,但没说。那一刻,忽然感觉自己好像确实很笨。

既然人家那有四爪,拿上铁板求人家车个圆就行了,何必还大老远地把这大家伙搬回来。

“快快快,赶快收拾走,放这儿晚上要是丢了没人管啊~~~”车工说。

“师傅,师傅,我都借来了,帮我车一下呗...”车工似乎要走,我急了,央求着。

“还让不让人下班了。你知道换个四爪多费事吗? ”

“我帮你换...”

“换求的换了,下班洗澡呀...”

这是一个真实的故事。有人问,后来呢?

后来是什么重要吗?生活中有多少事是没有结果的。面对没有结果的未来,我们该如何面对?有的人悲伤哭泣,有的人暴戾生气,有的人退缩放弃。

不同的性格,不同的选择,不同的道路,不同的命运。

那是我参加工作的第二年,不到20岁。那时我认为人定胜天,只要肯努力,没有办不成的事;那时我每天坚持早上跑步,下班训练,以为金子总会发光;那时我的理想是先天下之忧而忧。

一转眼,20年过去了。时间给人的最大收获除了鬓角的白发,或许,还有一颗从容的心。但记忆不会褪色。那些隐藏在内心最深处的柔软与疼痛不会随时光流转而烟消云散。人,区别于动物的关于爱、恨和忧伤的情绪表达,正是超脱了原始的喜悦、愤怒和恐惧的生理反应,融入了时间的维度。

因为时间,知道春梦无痕;因为时间,体会触景伤情;因为时间,懂得刻骨铭心。