潺潺流水—3

成 长

1969年下半年,我上初中。初中是按地区划分的,我们居委会被划在“潮州金山中学”即“潮安县红旗中学”,班级也按军事化命名,叫多少连多少排,我是在九连一排。

放榜后,佩芳姐的8弟建群来找我,说和我是同一班,他9弟向群在九连二排。我四姐文革开始后也没有怎么读书,初中想继续读书,就和我同时进初中,姐弟在同一班。

潮州金山中学是傍着山建的,从山脚到山顶一层一层的教室,我们连就在最下面,一进校门就是我们教室。山顶有一座教学楼,文革武斗死者的墓就在离教学楼20多米的地方。我们上初中的时候,墓还在,隔了一段时间才迁走。

由于是军事化管理,上学放学都必须集合排队一起走,德兴里空地比较多,我们居委会的学生就在德兴里集合,列队,举着红旗,沿着西平路北上上学。我们居委会靠南边,金山中学靠北边。

文革开始这几年,恐惧和孤独形成了我沉默、自卑、不善于表现的性格,但内心深处的顽皮还是会流露出来。一天,上学队伍刚过西马路,我看见旁边一家门口放着一个垃圾铲,我顺手拎起来,若无其事地继续跟着队伍走,大家看到我手里拎着一个垃圾铲,都笑成一团,我拎了几百米后放下,后面的同学又马上把它拎起来,一个一个地接力,一直把这个垃圾铲拎到学校门口。干了坏事,大家也高兴了一路。丢垃圾铲的案子估计警察也破不了吧!

说是上课,毕竟还在运动进行期间,叫“复课闹革命”,各种各样的学习、讨论、心得汇报的会议不断,经常是把一个课室的桌椅搬开,一个连三个排集中开会。我是比较听话的,写东西还行,一个班(即排,说班比较顺口)需要几个写东西上去发言的,基本都有我。有时会开的时间太长了,过了饭点,肚子饿了还在开,我会在下面嘟囔,“完了吗?”、“还有啊”什么的,上面的老师都会说“快了快了”,老师都是好人啊,也许我算是好学生吧,老师没和我计较,给我上纲上线的,我就危险了。

潮州附近有一个凤山,那里有一个驻军的军营,军队里的子女会安排到我们学校读书,开学几个星期后,来了十几个军队子女,我班分了一个男的。这个人高大肥壮,读书肯定不行,欺负其他学生倒是经常干的事,只有和他同桌的同学会和他说话,其他人则避而远之,当然,和他同桌的同学也是被欺负最多、欺负起来最顺手的,近水楼台嘛。

上了初中,按规定每学年都有2个星期的学农时间,第一次去学农,是在凤山公社,住是集中住,但三餐就安排在农户家,我们按照上面的规定的钱数向农户交生活费,每个农户安排一个学生。安排的时候是老师和生产队长带着我们一堆学生,每到一户农户,就随手指一个学生说:你去这家。到一个小胡同口,我刚好走在老师旁边,老师就说:你去,小胡同进去左拐有一家。我进去一看,这家穷得难以形容。每次去吃饭,他们都不会和我一起吃,让我一个人先吃,每次吃的都是很稀的粥水,用咸橄榄(潮州的一种咸菜)送粥水,一个咸橄榄放进碗里,马上沉到碗底,捞半天找不到。每天体力劳动,完了就喝这样的粥水,撒泡尿就没了,饿得我够呛。一天,我吃完了回到住的地方,才想起有东西拉在农户家,赶紧回去取,正好看见他们一家在吃饭,看着他们饭桌上的东西,比我吃的高好几个档次,这就是他们不和我一起吃的原因!他们一家楞楞地看着我,我看着他们,只说了一句:我来拿东西。合着我交的生活费是为了提高他们的生活的。后来,同学们在聊天的时候,听比较精明的同学介绍了其中的窍门:看见房子破旧的,就躲开老师远点,看见房子好,晾的衣服好的,就赶紧往老师身边挤,该同学就挑到一家正在娶媳妇的人家,过了两个星期有鱼有肉的生活,像我这样傻乎乎的,吃亏是正常的。

初中期间,我参加了学校化学兴趣小组。一天下午下课后,我到化学兴趣小组参加活动,我早到了,化学教研室里其他人还没到,对着一大房子的仪器设备,我左看看右摸摸,一个桌子上有一个烧杯,烧杯里装满像蜂蜜一样浓稠的白色液体,我拿着小棍子去搅,不小心大拇指粘到液体,感到不舒服,赶紧去水龙头冲洗。老师来后我问他,这是什么,老师说是浓硫酸,吓的我赶紧又去洗手。还好处理对了,要不手指怕没了,但是估计指甲缝没洗干净,这个大拇指在往后的几十年,都不正常,指甲缝内会再长出一层像指甲一样的硬东西,戳着软肉很疼。

我们班的班长阿成,头大、喜欢出风头,我们叫他“大头成”(大头即是头大也爱出风头两个意思),还真让他的风头出成功了,他成了我们学校革命委员会唯一的学生委员。

1970年,我二姐结婚了,二姐夫也是印刷厂的。二姐夫也是很穷,没钱结婚,我家也没有和他要彩礼。潮州民间有一种叫“会”的集资方法,急需要用钱的人做“会”头,找齐12个人,每人每个月出10元钱,集齐共120元,第一个月给“会”头,以后每个月给一个人,急用钱人的排在前面,不急用钱人的排在后面,“会”头每个月负责到各人处收钱,再交到轮到的那个人手里,12个人轮一遍,这个“会”就结束。这种“会”算是民间的“零存整取”吧。这种“会”,现在有可能会被认为是非法集资。二姐夫就是靠做“会”头的这120元钱,娶了媳妇。

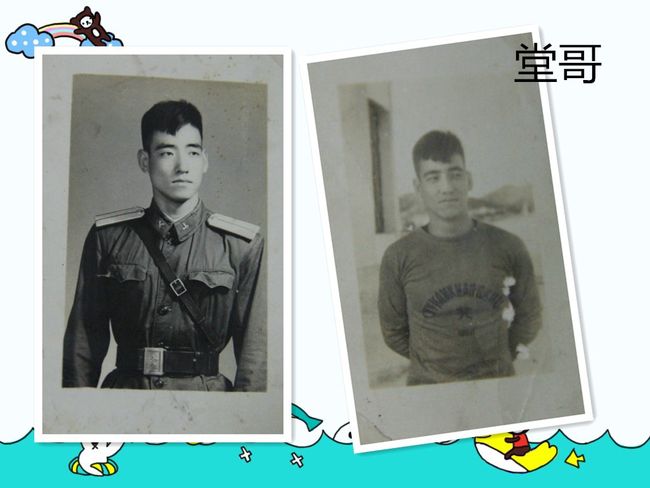

过年的发糕一般都蒸着吃,煎的会吸油,不好吃。我堂哥是电厂的,家里会偷偷用电炉,五叔房间的书桌下面就有一个电炉,我会在电炉上烤发糕片。老式电炉是能看到红红的发热丝的,很容易触电,一次,我整个人钻在桌子底下烤发糕片,不小心触电了,整个人往上一弹,头又撞在书桌抽屉的底板上。玩的多,触电的机会也多,触电的体会一共有四次。电炉丝经常会断,拉长点搭上又能继续用了。修电炉是这辈子修理东西的开始。

堂哥当兵的时候,体格非常好,身上的肌肉可以和现在的健身人媲美。在电厂干外线工,是个体力活,外线工就是架设室外电线的,城市里的活还好,如果架设农村的干线,电缆又粗又重,即是从这个山拉到那个山这样的重活,也全部靠人力。平时两个电线杆之间的沟通,也是靠吼,练就了他们个个都是大嗓门。

一天夜里,堂哥痛醒了,这么健壮的人痛得冷汗直流。经过医院的检查,是多囊肾,这是一个遗传疾病,到一定年龄就会发作。住院期间,同事们都去看,可他们的大嗓门医院可受不了,再三提醒他们小声点,可一开口隔壁病房都听的见。

多囊肾这个疾病,除了换肾,其他治疗也就是止痛。“换肾”在那个年代,也就是当一个词组存在着,和现实没多大的关系。多囊肾这个疾病还有一个可怕的就是还会遗传给下一代。

堂哥完全没办法再工作了,全休在家,还好电厂是个好单位,工资基本都发。但我们、街坊邻居都为堂哥感到惋惜,多么健壮的人,转眼变成一个病号。

一天,朋友送来了几个核桃,说是补肾的,堂哥如获至宝,拿着铁锤小心翼翼地敲开,核桃是那种硬壳很少肉的,就是现在天桥上骗人卖的那种,堂哥仔细的敲,仔细地把里面的肉一点点抠出来吃。

正规医疗单位没有办法治疗,亲朋好友中不断有人介绍各种草药的偏方,求医心切,堂哥都会去试这些偏方,草药吃得多,对身体的伤害也大,堂哥的身体就慢慢败了。

1969年下半年,中苏边境紧张,全国都在挖防空洞,居委会规定家里也要挖,我家在西厢房的门口也挖了一个150×70×100左右的防空洞,能蹲下3个人吧,搞演习的时候人还要进去,几房20多口人,挖这个小窟窿有用吗?但像我们这种成份高的家庭,敢不听吗?明知是形式主义,也要做给他们看,不然麻烦事又会降临。成份好的可以不挖,其他家庭基本都挖了,我的一个同学,家里全部面积都不到10平方,只好在床底下挖。还有一家碰巧挖通了该老宅子被掩埋了的地下室,算是喜事一桩。

像我们这些读初中的半大孩子,滚铁圈和敲杆的游戏已经不适合了,空余时间实在无聊,一天天刚黑,我、朝雄和学铮3人在门口聊天,我四姐、朝雄的三姐、学铮的三姐也刚好陆续出来上厕所,也加入我们聊天,三个姐姐都是大我们一、二岁的。学铮问了一句:女厕所是什么样子的,忘了是谁的姐姐说:你进来看看啊,里面没人,说着三个姐姐合力抓住学铮往女厕里拉,我和朝雄赶紧去救,她们往里拉,我们往外扯,最终没救成,学铮被拉到女厕所里才放了他。大家笑成一团,我们几个男的不甘心失败,拉住学铮的三姐就往男厕所拖,我四姐和朝雄的三姐也赶紧来救,这次我们赢了,学铮的三姐被我们拉到男厕所里。无聊的自创游戏让我们有了一个有笑声的晚上。

“备战备荒”和挖防空洞,学校也不例外,那段时间学校是停课的,班里堆满了石块和石子,大家带锤子到学校,把大石块敲成小石子,差不多和铸钢筋水泥的石子那么大。我看到建筑工地有一种锤子,是用长竹片作柄的,利用竹片的韧性,产生更大的甩力,敲击中等大小的石块更加省力,敲的时候人是站着的,脚踩着石块,抡着敲下去。我也做了一柄这样的锤子,成了班里的利器,委员班长“大头成”还带着我到其他班展示和帮忙。当然,累是自找的。

那段时间,正在放映动画片《红军桥》,里面有两个坏人角色,地主是又矮又胖、师爷是又高又瘦的,我们班里也正好有两个这样体型的同学,关键是他们还是好朋友,形影不离,我们就帮他们起了个花名叫《红军桥》。

“备战备荒”那个阶段,剃军头(即理短发)很时髦,班里很多男同学都理了短发,这种发型硬头发的理了比较好看。为了赶时髦,其他同学也跟着理了,我这软头发的也理了,最后全部男同学只剩下《红军桥》他们两人没有理短发,我们几个就动了心思,一定要他们两个也理短发,大家就轮番去说服他们,什么班级统一、别拖后腿、好看,什么理由都用上了,最后半拉着他们去把头发理了,实现了全班男同学军头。这也是在无聊的时候自己找的乐子。

我爸被放回来后,身体开始不舒服,查出来是高血压。现在的高血压比比皆是,那时却是比较大的问题,经过一段时间的申请,办了长期病休假,领8成工资。

一天,我爸一个会弹琵琶的朋友林老师到家里坐,和他一起来的两个女孩也会弹琵琶,我爸认识了琵琶这个乐器,我三姐有音乐天分,很想学琵琶,今天小孩学一个乐器是再平常不过的,在当时,这个想法可不好办。

家里想要买一个琵琶,那是天方夜谭。贫穷并没有限制我爸的想象力,我爸决定自己动手做一个琵琶!

我爸五音不全,没听他哼过一句曲子,之前没有摸过任何一件乐器,甚至是口琴,我家一件木工工具都没有,却想自己做一把琵琶,这个想法有点大。

琵琶的面板是用梧桐的,从音色方面考虑,这个不能改变,其他部分我爸决定用酸枝做。整块木料是买不起,我爸开始逛旧家具店,淘那些破家具掉下来的碎片、不能做家具的碎木料,便宜,然后自己打磨、用漆拼接起来,整个琵琶的背壳,用了几十块小块酸枝料拼接而成,琵琶除了琴弦和弦把是买现成的,其他都是他一手雕琢出来的。隔壁叶家的叶叔叔是潮州乐器厂的,最后由叶叔叔帮忙请乐器厂的师傅来粘琴码定音。历时2年多,做成了这个琵琶。每每想到这事,我都很佩服,我是不敢想的。

从此,我三姐也算是个文艺人。三姐拜林老师为师,请教两个会弹琵琶的姐姐,琵琶学得有模有样,在下乡点归湖公社的文艺演出中还上台表演了。

面板的浅色部分,是因为时间长了,由于琴弦拉力大,颈部和腹部的连接处出现裂痕,请师傅维修后换了上面一小块的梧桐板。

在那个年代,大米是按人口定量供应的,成年人每人每个月定量23斤,每斤0. 142元,但米都是放了好几年的米,有人说是战备储备粮,每年把收下的新米放进去,把放了几年的陈米换出来卖。潮州基本是煮粥,用这些米煮出来的粥水真的像水一样,没有粘性,很难吃。由于平时没有什么油水,单靠这个定量是填不饱肚子的,用米交换番薯是最常见的办法。城基路书院池塘旁边有一个农贸集市,我们经常在那里换番薯,一斤米换10斤番薯。中午基本吃番薯,一簸箕番薯,几姐弟围着吃。现在也吃番薯,番薯比米贵,但已经是完全两个概念。

三姐在乡下期间,我去了几次,第一次去是三姐带去的,以后基本都是和佩芳姐的妹妹结伴去,偶尔会自己一个人去,我还不到15岁,一个人去家里不放心。单程大概要走16公里的路,大部分是走山路,最后翻过一个高山就到了,去的时候比较轻松,看看花草,捉小路边溪水里的小虾,回来时三姐都会给一些番薯(其实也是她的口粮,我从来没问过会不会影响她的生活),佩芳姐也会给她妹妹一些番薯,虽然他妹妹比我大几岁,但我是男的,都是我挑回家,爬上那座高山时累得我直喘气,还假装咳嗽。

1970年之后,诺罗敦·西哈努克的名字经常在新闻里听到,他的国家柬埔寨搞政变,他跑我们国家避难来了,我们又好吃好喝供着,养着白白胖胖的,我们给他起了个花名叫:十多吨三十二克。(潮州话的音很相似)

初二刚开始几个星期,隔壁班传来一个让大家都羡慕的消息,隔壁班一个男同学被省歌舞团选中,不读书了,直接进省歌舞团。

初二的学农是到“高厝塘”村,这次大概没有村民愿意接纳我们吧,我们自己开饭,班里安排几个同学做炊事班,要找人负责,大家都还是孩子,在家都是不煮饭的,一下子要煮几十人的饭菜,还有,每个同学交的伙食费都汇总,要根据这个额度安排好这两个星期的三餐,很多人都不敢接受。平时,我们一个班里面再分为四个小组,我是其中的一个小组长,老师找到我时,我也没多想,觉得锻炼一下也好,我就负责了。一到“高厝塘”村,马上就开始工作了,我带着炊事班的2个同学,找老乡、看菜地,谈价格,买下了一片包菜地里的所有包菜,每餐就来砍几颗。几十个人交的钱是老师掌握的,我毕竟太小,具体每次买东西要花多少钱,找老师来付账。煮饭也是难题,在家都没煮过饭,几十个人吃的一大锅饭,应该怎么煮?后来请了一个老乡来指导,煮干饭的程序现在还记得:将洗好的米倒进大锅,加水,手持一根大锅铲,让大锅铲底部碰到米面,水面刚好淹了锅铲头,水开后,全锅搅一遍,防止粘底,然后盖上盖子继续烧火,当听到锅底开始有清脆的爆声就收火。这样就有一层金黄的锅巴,同学们都抢着吃。中午和晚上吃的都是干饭,很多同学包括我都开洋荤了。

这次的学农时间恰好是插晚稻的时间,晚稻因为稻苗要熬过热天,病虫害较多,所以晚稻苗要育得高壮一些,才能移插到稻田里。我不煮饭的时候也会去参加劳动,参加插秧。初高中期间的几次学农,就这一次有插秧的机会。

晚上睡觉的地方是一个大间,打地铺,每个地铺隔半米左右,个人的东西都放在这里了。

离家2个星期,家里都会准备一些咸菜让我们带来,大多数的是咸萝卜干,切粒,用点油炒一下,经放不发霉。家境好一些的就放些花生,更好的就放肉丁。我们有几个要好的,带来的东西都不分你我,大家分享着吃。一天,天气不好,没出工,有些同学出去玩,宿舍里有的在睡觉,有的在聊天,我们几个实在无聊,就把咸菜拿出来吃着玩,有的就去拿个别不在场的同学的咸菜吃。等一下大家回来了,就有人去通风报信说:有人偷吃了你的咸菜。这下炸了锅,大家都在检查自己的咸菜瓶子,有的说里面的花生少了、有的说里面的肉丁少了,要求老师来处理。那天吃完晚饭,全体在男生宿舍开会,老师要求有偷吃的同学自己上去检讨。一两个检讨之后,下面的同学还要意见,不肯罢休,很多同学就上去自证清白,其他组长也上去说,最后我也上去了,说:我们几个是互通有无的,不分你我,不能说是偷吃,其他人的东西我没碰。最后老师说:今天晚上发言的同学,不是都有偷吃行为的,个别有的以后要注意,不要碰别人的东西。

学农时间才过去一周,一天中午我忙完厨房的活回到住的地方,发现我放在宿舍的几块钱没了,找其他同学问了,这期间就那个军队同学和他的跟班回过宿舍,报告老师后,也没个下文,不了了之。为什么单偷我的,也许觉得我管厨房买卖,应该有很多钱,,其实他不知道,钱是老师管的。我四姐听说后,几个女同学陪她一起来找我,给了我一点钱,我说不用,她说她花的少。确实,买零食还是男生买得多。

初二,我的同桌是一个不怎么爱读书的家伙,一次数学考试,老来烦我,我把半边试卷都推到他那一边了,还不行。应用题帮他列好公式,算了前面几步,最后告诉他把两个数相乘就是答案了,让他自己乘,他还不行,我怕耽误我的时间,不理他了,就在我转头说他的时候,老师看到了,说我看他的,气得我够呛。考完试他一直追着我赔不是。

一天,班长“大头成”找到我,说我各方面表现不错,要介绍我参加共青团,我回家问了我爸,我爸说还是不要,我知道我爸“怕”!因为那个年代有“削尖脑袋,钻进革命队伍”的罪名。我就回了班长。班长是学校革委会唯一的学生委员,有他介绍,就是我的家庭成份高,估计也能顺利入团。拒绝这件事的直接后果是毕业鉴定上多了一句“不主动要求进步”。

认识了建群和向群两兄弟,我们也成了好朋友,他们有很多借书的路子,他们看完就会借给我看,《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》等都在那个时间看的,《西游记》给我的时候正好要初二的毕业考,时间也不多,但是看《西游记》还是放在首位,每天吃完晚饭就看,为了躲蚊子,在我妈和姐姐的大床里,放着蚊帐,把《西游记》看完,还好,初中毕业考试也不错,全优。那时的评分标准是四级:0—59不合格、60—74合格、75—89良好、90—100优秀。

我不知道在哪里找到一本文言文版的《东周列国》,看文言文对我来说不算难事,有些生僻字就直接过,看个大概意思,基本把它看下来。很多成语都是出自《东周列国》,如百步穿杨、老马识途等等。看古书或四大名著,我最怕的还是书中的诗,不认识的字多,要完全理解比较辛苦,就看个大概意思。虽然我对能出口引用诗词很佩服、很欣赏,但我就是耐不下这个钻进去的心。

有时,老九向群会带我去吊青蛙,傍晚时分,去郊区的花生地,用自制的吊杆(像钓鱼竿,没有吊钩)绑着蚯蚓,青蛙含着蚯蚓就不肯放,提上来抓住就行。

一天,老九向群到我家来玩,说起张家的香港亲戚带来了一个计算机(即现在的计算器),可神奇了,加减乘除算得很准,很多人不信邪,拿纸笔不断地验算,最后都不得不承认,计算机没有错。科技已经慢慢渗入到生活中来了。

一天,我觉得鼻子里面不舒服,就用手指去挖,挖到鼻孔疼还是没有好转,只好去看医生,西马路医院的医生看后说:鼻子红了,发炎了,肯定不舒服啦。我再三和医生说,红是我自己挖的,不舒服不是这个原因造成的,医生根本不听,开了点药,吃完药还是没有解决问题,我自己是怀疑有其他什么原因造成的鼻子不舒服,就找了个镜子,自己看看鼻孔,发现有一根鼻毛往里面长了,折腾半天把这根鼻毛剪了,问题立马解决!唉,医生啊,有多少患者被你害完还蒙在鼓里的?这根鼻毛现在还坚强地生长着,我每隔一端时间就要对它动手术。

1971年9月,我在原“潮安红旗中学”直上高中,在八连二排。

我四姐没有继续上高中,大多数是基于经济的原因,17岁了,在家绣潮绣可以帮补家用。

高一的第一堂语文课,语文老师点名时,正确地读出我的名字,这是我长这么大,第一个不用问我就能正确读出我的名字的人。当然,他是语文老师,也许他有先看过花名册,先去查字典。语文老师要是不认识同学的名字,是多么丢人的事。

刚开学没几天,就全级集中,传达中央文件,得知了林彪的飞机在温都尔汗坠毁的消息。对于我或者我们吧,15岁的孩子,也就知道中央有一个人死了,他的死代表着什么,会引发什么,未来的文化大革命又会怎么发展,我们不知道,也不会去猜测。也没有能力去预测。

上高中后的学习慢慢趋于正常,但经过革命后的教材却是简单再简单。学习也感觉没有什么难度,日子一天天地过。

高一的学农是在“东津”公社,我的寄膳东家家境算可以的,住在一个大宅的厢房,家里有一个漂亮斯文的姐姐,二十多岁吧,好像还有一个哥哥,但我从来没见过,我也没问。这些年的经历养成了我不善于和比较陌生的人的沟通,只限于礼貌打招呼。东家的一家都是善良的人,但还是不会和我一起吃饭,我进去了,就让我一个人吃饭,吃完了他们要吃,我也不能呆着看他们吃饭呀,只好走了,在他家呆的时间都很短,这样使沟通就更难了。一次在外边碰到东家姐姐在割草,也只是叫一声就走开了。在这一家,还能吃到伴番薯丝的干饭。

这次学农正好是割晚稻的时间,我割得不错,一手能割5大株以上,割得太快,一下没留意,把左手小指第一关节的边割下来一块肉,只有一边是连着的,我赶紧把它原位合上,包扎好,这块肉真长回去了,只留下一个月牙般弯弯的疤痕。

我们的体育老师是一个小矮个子,有一支武术的T型拐棍,大家经常听他讲武术的事。这段时间班里有玩举重、单双杆的风气,我是班里能玩双杆的杆上倒身挺立的几个人之一,三级跳远,我也是是跳得好的,被体育老师叫出来跳,看能不能培养进队的,后来也没有下文。

我们经常下午下课后就打篮球,打完回家路上,会经过位于太平路上的潮州大餐室,这是潮州唯一一家餐馆,文革期间,强调为工农兵服务,有3分钱一碗的汤河粉,上面还飘着2、3片薄薄的肥猪肉。刚打完球,肚子正饿,就吃3分钱一碗的汤河粉,有一次,我们四个人,吃了11碗,看着一摞空碗,我们都笑了。半大小子吃穷老子。

潮州大餐室的斜对面,是卖潮州名小吃“鸭母捻”的,就是汤圆,但做工更考究,经常看到店门口用米袋压汤圆皮。一次我们几个进去吃,一个同学上来就把一碗汤圆水喝了,然后就去找店家要加汤水,我们笑成一团,汤圆水就是糖水,店家是不可能加给你的,纯粹是搞怪。

潮州的牛肉丸是有名的,弹性好,嚼劲好。甲第巷头的太平路上有一家小吃店,门口经常有一个师傅,拿着两根大铁棒在打牛肉丸,成了这家店的招牌。听说那时的牛肉丸,为了增加爽脆,是加了“硼酸”的,现在,“硼酸”是禁止加在食物里的,老一辈的潮州人,早就吃了多少年“硼酸”了。

高二,我们搬到山上的教学楼上课,几连几排的叫法也慢慢淡化,改叫多少班,我班是15班。我的座号是54。我、金发、鸿光、阿亮四个坐在最后一排,顶着后墙,我们四个比较要好,阿亮学习也好,每次考试,我和阿亮都会在答完题后交换试卷,互相纠错,然后再交卷。

学习的风气也慢慢好了,语文老师会经常把一些写得好的作文在班上朗读和讲解,我的作文也经常会被老师拿来表扬;英语课大家也很有学习劲头,英语课老师戴着一副像玻璃瓶底一样厚的眼镜,估计一千度以上,但并不影响他骑着单车在街上左穿右插,快速前进。

已经是学校最高的年级,学校会安排我们参加下课后的学校办公室的值班工作。办公室有电话,只要有同学参加值班,我们都会在太平路上找一些有电话的单位,借电话打回办公室,满足一下自己的好奇心。

一次我们几个在校门口的值班室值班,发现一个大老鼠,正逮着,班主任来查岗,也和我们一起捉,又大又肥的一只老鼠,班主任把它拿走了,过一会拿来时,已经剥皮去脏搞干净了,班主任是住在学校的,他拿回去炖了。听说老鼠肉纤维比较细,我没吃过。

我对哲学理论的思路比较清晰,条理性好,每次的作业分数都高第二名很多,同学们都说我对哲学老师的路子。一次,我的文章又被老师大大的表扬,并叫我将文章在班上读一遍,我不肯读。其实我内心的想法是应该老师读,(语文老师在说好作文的时候,就是老师读的。)我自己读好像我自己在吹一样,不好意思。老师坚持要我读,我坚持不肯,顶了好几分钟,班里一片尴尬的气氛,最后我还是嘟嘟喃喃的读了,课才继续上。从今以后我的成绩就变成二等水平了。毕业考试我还想检讨一下,就把这件事当作例子写进去,结果被老师作为借口,给了我一个良好。文章嘛,说你好有好的理由,说你不好也有不好的理由,又没有第二个人看到。毕业鉴定书上共有9门课,其他8门课(含体育)我都优秀,就这门哲学课良好!

1972年下半年,潮州二轻系统搞了一场大规模的面向广大青年的招工考试,以笔试为主,题目是画一个“炖钵”(潮州音,潮州特有的一种开口砂锅,目前仍在使用)的铅笔素描。考上的分配到潮州工艺厂、潮州玉雕厂、潮州木雕厂、潮州彩瓷厂等。我四姐也参加了考试,并进入了潮州工艺厂。潮州工艺厂主要是生产麦秆画和麦秆首饰盒,主销国际市场。

1972年,也许是我家的多年来的第一顿干饭,我爸特意赋诗一首:

《晚餐》

晚顿吃干饭 举家笑口呿 无汤也下咽 有肉不需茹

半月所供应 一餐便子虚 孙儿再四问 明日可还如

初中和高中,我没有新衣服的印象,特别是冬天的衣服,裤子肯定是打了两块大补丁在屁股的,高中的两件冬天上衣,一件是二姐夫给的旧衣服。

一次四姐托一个漂亮的姐姐同事到家里取东西,我看着我上下都是补丁的衣服,觉得对着这么漂亮的姐姐,确实难堪,进家取东西的时候,特意把上衣脱了,露出漂亮的英国吊带,才把东西拿出去。穿烂衣服,还是有些难为情的。碰到不是很冷的冬天,我就是一件内衣加一件外衣过了一个冬。

1973年的春节前,大家都在准备过年,我也想搞些过年庆祝的东西。我家养金鱼最大的一个缸,是一个有1米多长的椭圆型缸,这个鱼缸换水很麻烦,平时有鱼屎和脏东西,就用玻璃管用虹吸的办法把脏东西吸出来,长年不换水,缸壁长有厚几毫米的青苔,过年了,缸要洗干净,换水。我就写了“恭贺新禧”四个大字,剪了纸样,贴在青苔上,把这四个字抠出来,缸壁的其他地方的青苔全部清理洗干净,只留下“恭贺新禧”,水加满后,非常漂亮,就像青苔长了“恭贺新禧”四个字一样,很满意。现在的苹果有字,也是用这种办法。没想到第二天起来一看,几个字被金鱼啃得不像样了,长出几毫米的青苔,金鱼啃起来很方便,我又没告诉它们不能啃,把我郁闷的,几个小时的功夫全白费了。

这个时候,学校已经有自己的农场,农场在“高厝堂”村。我们的最后一次学农就是在自己的农场度过的。

都是17岁左右的青年了,饭量都很大,又感觉食堂饭的分量不够,大家都在加大每餐的量,最高记录是一个同学一天吃了2斤1两,我的最高记录是1斤8两。

一天傍晚,农场的几只公牛发情,牛鞭都耷拉出来了,大家都围着看,我们的女副班长大声地说:你们看,肠子都流出来了。大家哄堂大笑。

一次在锄地,我不小心锄头锄了自己左脚眼一下,也没出什么血,我也没怎么理它,过两天伤口自己愈合,还挤出一点亮晶晶的,像铁锈一样的东西,留下一个小坑的疤痕。

因为是自己的农场,有老师上农业课,最后还得考试。考试是面试,分实践和当面答题两部分。我的实践部分是采一节可以移栽的番薯藤。这些对我来说都是小问题。

1973年8月,我高中毕业。

对于我们这种家庭成份的孩子来说,街道是不可能为我安排工作的,毕业等于失业。

1973年,下乡知识青年回城的越来越多,很多人都在想办法从病的借口入手,从来没有听说过这么多人都在证明自己有病的,三叉神经痛、坐骨神经痛都是那时听说的,到现在我还不知道三叉神经在什么地方。我三姐也在1973年初回了城。

文革后期,我们的基本没有其他很烦心的事情干扰,生活慢慢走进正轨,一年,家里决定给爸爸做一次生日。当然,我们也期待一顿好吃的,提前一个月,妈妈就和几个姐姐开始研究菜单,每天晚上没事就把菜单拿出来讨论、修改,根据菜单计划花多少钱,先把钱省出来。相当于国家在做一个五年计划。