- 苍天为证 小说连载 六十九

小牮

苍天为证小说连载六十九六十九做秀酷似出殡这是孙得利刻意做秀的精心策划:在卧龙巷住了多半辈子,来时,自己母亲作为佣人进的卧龙巷,走时,孙家已是人丁兴旺子孙满堂。他要在全巷邻里面前显势显势,以告慰母亲再天之灵。考虑眼下自己几个儿都有手到擒来方便条件,让老爹风光满意简直易如反掌。孙得利已经走到金宅门前。瞅见金家老俩口也在场观看,心中一阵窃喜:挨门阶地的老街坊冤家对头,一个脑筋不会转弯,总赶不上点的臭教书

- 摩蔓崎讲堂之女人在这5个年龄段的护肤重点无标题文章

90b025503a4e

很多女性朋友跟摩蔓崎说总是用一套护肤方案用到老,而有时最多会根据自己的肌肤状况进行调整。其实不然,我们有时应该要注重自身的年龄因素,然后结合自己的肌肤条件做出合适自己的护肤方案。下面摩蔓崎将告诉大家,在不同的年龄段的女性所该注意的护肤重点。一、20-25岁在这个年龄段的女性,自身的肌肤处于人生的黄金状态,但是在条件最好的时候,应该要注意自己的个人卫生习惯,避免长痘痘,让肌肤保持水润,同时要了解自身

- 【反诈大讲堂】兼职为何变成了赌博?带你走进网络赌博的那些套路

肆玖先生

众所周知,赌博对人们的危害是巨大的,轻则损失财物,重则甚至会引发生之矛盾。传统意义上的赌博大家都了解,但随着社会网络时代的普及,人们对于新兴赌博方式的认知存在欠缺,大多数沉迷网络赌博的人,有时候并不知道自己怀揣挣钱“梦想”的同时,已经触犯了法律底线。生活中就有这样一则鲜活的案例,演绎了网络赌博如何将人逼入深渊的现实。王先生今年56岁,退休的小公司高层干部,退休后的生活本应有花有草有闲,闲暇时帮子女

- 培训笔记:浅谈基层社会治理

偶系嘟嘟

自11月5日-11月8日,为期四天的培训。培训内容包含组工、干部提拔、综治、道德讲堂、宣传报道。所学内容干货满满,受益匪浅。以人为本作为一个核心被反复提出来,推动工作方式的创新。图片发自App图片发自App整个课程知识性较强,没有啥好说的,就是笔记做好(✪✪)。

- 紫砂常识:如何辨别紫砂壶是手工刻字还是电脑刻字?

古宜紫砂

紫砂作为传统的茶道用具,独受文人钟爱,多有诗画篆刻于壶体,二者相得益彰,因此紫砂陶刻也成为紫砂装饰的一脉特色。素有「于陶刻中彰显书法魅力,在书法中衬托陶刻韵味」一说。▲顾景舟制吴湖帆书画相明石瓢而随着时代与技术的进步,紫砂市场的繁荣,也发展出了电脑机刻这一技术。区分手工刻字与电脑刻字那对壶友们来说如何才能区分「手工刻字」与「电脑机刻」呢?首先我们需要来了解一下紫砂陶刻到底是什么。紫砂陶刻分为「生刻

- 相聚真是一场甜梦

平江159熊春艳

2018年6月16日很荣幸的以"学生"身份走进这样一个师范专业的最高学府的北京师范大学,心中无比得激动,活蹦乱跳得奔走在校园里,左瞧瞧右看看的(一一寻找到木铎金钟、孔子像、敬文讲堂、陈垣校长像……),一切都是那么的新奇,那么的高大尚……图片发自App走进京师大厦二楼多功能B会议室,一群热情得的来自天南海北的小伙伴们通过互加平台认识的相互问候着,询问着(由于昨天一来就跟21世纪研究院的张婧老师们会面

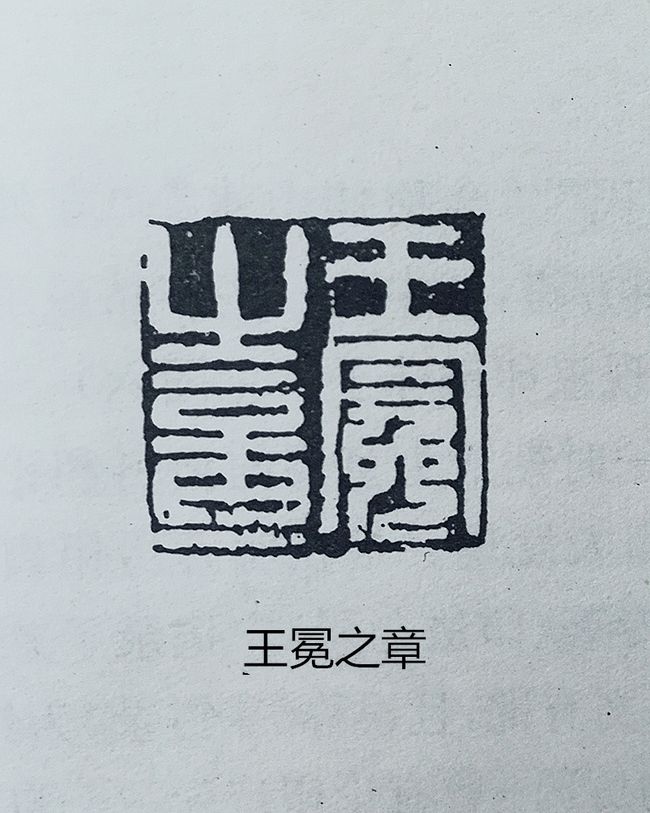

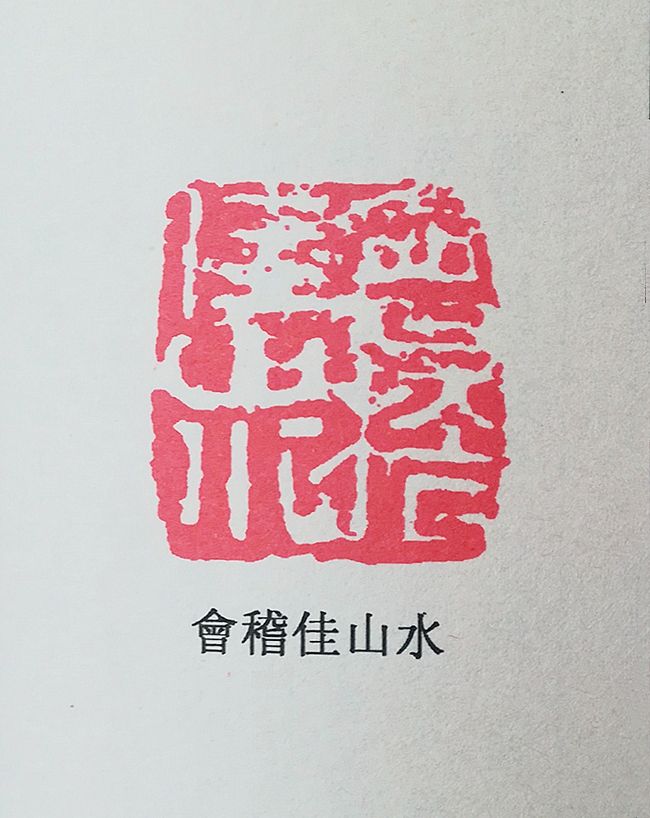

- 2022-01-04 躺平日记:88.生肖印

春迟馆

快到虎年了,突发奇想要刻个生肖印。正好在荣宝斋的包装纸上有虎形瓦当图样,就照着画了一个。但画上去觉得不大对:怎么长得像恐龙似的?问米兄,他说结构错了。找出那本《陕西的古代文明》对照一下,发现四灵瓦当上的虎胖乎乎的,把整个瓦当填得比较满。反正也是刻着玩,先放放再改。其实一直想学篆刻的,要求也不高,能给自己刻章就行。也不是完全没机会,但一直没腾出时间和下功夫。现在虽说不上班了,但又不敢贪多,字和画还没

- 教子有方第八讲 爱国与立志

季风2026

伊川县国学会杜园公益讲堂今天上午(2021年5月30日)八点半,杜园公益讲堂迎来了教子有方课程第八讲《爱国与立志》。课程由有我们最最敬爱的的大德明师杨利平老师主讲。有国学功底、主持功底深厚的-----王晓燕老师担纲主持。敬爱的大德明师杨利平老师不遗余力推国学的王晓燕老师第一项,唱国歌。全体肃立,高唱国歌,感念祖国繁荣昌盛。第二项,行感恩礼。向孔老夫子及历代古圣先贤,向伟大的祖国,英明的党,向祖宗父

- 陪孩子备战高考第三百六十九天

想入非非的棋子

今天孩子的天学网成绩达到了48分,孩子也很高兴。我今天明确告诉孩子:本学期天学网的成绩不能低于45分。这是关系到年底口语考试成绩的。我发现以前在监管孩子的学习过程中只要求考试成绩而忽略了作业的正确率。对孩子的学习目标的要求属于粗放型,应该对学习方法、效率、时间管理、认知能力等都作具体要求,这样孩子才能有所遵循的执行!好的方法是成功的一半,加油吧!

- 第六十九章《我的世界之亡灵世界》:ndunbrine!世纪大战!

873b3a9bc654

作者:疯魔10岁“我不想和你们继续闹下去了,我来只是为了拉拢你们加入我和notch的ndonbrine的攻击,谁知我一过来你们就开始疯狂攻击我,你们说是你们没理还是我们没理?”我们听了him的话,感觉我们才是幕后黑手的样子,而sans却一脸茫然的望着我们。“你是来自另一个世界的人,当然不懂,也对,你不应该是人,你应该是骷髅。”我说“这就对了”sans朝我摆了个鬼脸。“现在不是你们说话的时候了,赶紧

- 立冬天气,我们将如何渡过这个寒冷的冬天

心诚写作

又是一个冬天了,北方开始供暖气了,而南方则是阴雨连绵,寒风萧瑟。每当这样的季节,我们做一切事情都想慢慢做。然后,最好可以躺在被窝里,有个手机,可以看一天的电视。或者,有的人说:“每当我起床的时候,我就开始我所做的事情有没有意义。”当然,赖床,躺被窝,这些都是我们多年来过惯了的方式,这个冬天,我们来一点诗意的过法,看看怎么样?图片发自App一、煮酒聊天问六十九唐代:白居易绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来

- 金秋

董突突

十一长假董突突和袁西西分开了董突突很爱眼所见之秋图片发自App蓝的澈蓝的净家里的芦荟长得很好图片发自App绿得发亮图片发自App日暮沉沉剪影林木太阳跑到南半球啦热烈庆祝祖国母亲六十九周年诞辰看我泱泱大国礼仪之邦江山错落人间星火图片发自App爱国红图片发自App

- 世博会中国馆国庆开馆,著名篆刻家李羊民主题印章带您打卡

博物馆学文化

2021年10月1日,迪拜世博会中国馆举行开馆仪式。中国馆是2020年迪拜世博会面积最大的展馆之一,采用中国灯笼造型,代表团圆、光明和吉祥,主题为“构建人类命运共同体——创新与机遇”,紧扣迪拜世博会“沟通思想,创造未来”的主题,融合创新与机遇、沟通与合作、发展与可持续性等全球关注焦点,彰显“一带一路”倡议为沿线国家带来的发展机遇和合作潜能,充分体现推动全球共同发展、构建人类命运共同体的中国主张。中

- 读《左传》之一百六十九宣公七年

俭是宝

【经】七年春,卫侯使孙良夫来盟。夏,公会齐侯伐莱。秋,公至自伐莱。大旱。冬,公会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯于黑壤。【传】七年春,卫孙桓子来盟,始通,且谋会晋也。夏,公会齐侯伐莱,不与谋也。凡师出,与谋曰及,不与谋曰会。赤狄侵晋,取向阴之禾。郑及晋平,公子宋之谋也,故相郑伯以会。冬,盟于黑壤,王叔桓公临之,以谋不睦。晋侯之立也,公不朝焉,又不使大夫聘,晋人止公于会,盟于黄父。公不与盟,以赂免。故黑

- 最后一个平安夜

青年_5473

12.24本期作者:fly凌晨三点第六十九个红眼航班落了?嗯,在车里飞了四段平安就好晚安ThanksGod~第六十九个平安夜祝好2019.12.24感谢投稿:Fly你时刻挂念收摊你先回去吧明天还上班呢路上暗不安全第三百五十八个平安夜“一场车祸三张病危通知书三场急救五天ICU最后一个平安夜我不喜欢永远,因为两个人其中一个人不在了,就不是永远了。投稿:你我皆云烟,留点什么吧写啥都行自己边写边哭的最好的

- 第六十九章 阳光存在的曾经

溪境

图片发自App新的一天。佐助买好了早点送给我。又是蛋糕。佐助感谢地对我绽放了一个大大的微笑。相依为命的日子又来了。佐助和我手牵着手无比幸福。在那些阳光灿烂的日子,却少了佐助的笑容。无论是谁,就算是雏田又怎么样。都是我的亲戚我为什么要偏袒。又是一天同样牵着姐姐的手。我就像一个小蛋糕绽放在姐姐面前。穿着中性的女装,长裤过膝。不过花花的好好看。姐姐穿着我的男装也花花的好好看。日子还是要过的,佐助和我相依

- 终南山书院吟咏四首

孔中窥天

图片发自App图片发自App图片发自App图片发自App图片发自App古风参加《终南山书院学修身研习营》感言孔令兴幽地心仪久,今朝始如愿。凡事皆有定,静静待机缘!满目苍翠里,赫然现书院。沣水作界绕,日夜奔流喧。入门何所见?院长风翩翩!吃住学讲堂,安排皆井然。感恩白老师,修得此机缘。学童执礼仪,修为不一般!两排三层楼,院后大菜园。菜品繁且茂,有机无农残!人生简方好,境界达高远。忽闻琴声起,何人动心弦

- 原创| 四言诗《心相印》

不勾心的豆角

创作絮语本期,分享本人的古诗词探索之作——四言诗《心相印》。依然为看图写诗,是我在欣赏了两件题为“明月入怀”和“人鹤”的印章篆刻作品后,有感而作。不计平仄,但求写意,还请诸位看官见谅!四言诗《心相印》——观印品两枚有感原创作者:不勾心的豆角明月入怀,人鹤有情。刀石生火,笔墨问鼎。天三印迹,画龙点睛。网络纵横,艺坛常青!

- 【好书推荐5】《精通推荐算法:核心模块+经典模型+代码详解》

是Yu欸

粉丝福利学习推荐算法算法机器学习人工智能数据挖掘自然语言处理

【好书推荐5】《精通推荐算法:核心模块+经典模型+代码详解》写在最前面编辑推荐内容简介作者简介精彩书评目录前言/序言本书特色本书内容你好呀!我是是Yu欸2024每日百字篆刻时光,感谢你的陪伴与支持~欢迎一起踏上探险之旅,挖掘无限可能,共同成长!前些天发现了一个人工智能学习网站,内容深入浅出、易于理解。如果对人工智能感兴趣,不妨点击查看。写在最前面感谢大家的陪伴和支持!2024年,争取每周二开展粉丝

- 圈妈带我重新认识我自己——圈妈讲堂正面管教家长课PD40学员Kelly

Kelly俏

图片发自App2018年11月我第一次认识段段,也第一次认识圈妈。可能是因为吸引力法则,同频的人、事、物,哪怕不在一个城市,都能因某种原因相聚在一起。11月30日参加了圈妈讲堂组织的台湾姚以婷老师美国正面管教家长讲师认证班;12月22日参加圈妈第40期家长课;已预定2019年1月12日圈妈线下思维导图课和暑假期间的非暴力沟通工作坊……在参加圈妈讲堂“逼自己一把”的线上读书会中,我被《被讨厌的勇气》

- 聆听窗外声音~家长讲堂:不要在吃苦的年纪选择安逸

五月荷

图片发自App4月19日,济南市莱芜陈毅中学33级7班迎来了一位特殊的老师——张雨涵的爸爸。他是济南市第二体育学校的一名摔跤教练,他从自身的身份讲起,给同学们普及了很多关于奥运会的知识。图片发自App由奥运会又联系到那些在奥运会、亚运会、全运会、世界锦标赛上取得好成绩的运动员们,他们无一不是吃了很多苦、付出了一般人不曾了解的努力才获得成功。图片发自App图片发自App由此张雨涵的爸爸告诫孩子们:不

- 博观而约取

eggplant

2021年9月13日星期一今天学校“阳光管理轮训”学习共同体第十三期举行了开班仪式,11位教师将开启为期两年的学习,每周一利用行政例会的时间进行集中培训。今天两位新、老成员分别作为代表发言,表达憧憬,分享经验,还请了另一个校区的“轮训”毕业生分享了小讲堂《给作业添一道“味”——“双减”政策下低段数学作业管理的行与思》。“博观而约取”,我从三位教师的发言中“约取”了三个观点与现场的老师们进行了交流。

- 悟医道真(二百六十九)

妙手柯楠

达乎道则明于理。中医最重要的问题是两本三枢。两本就是先天之本和后天之本。先天之本为肾,后天之本为脾胃。三枢就是少阳枢、少阴枢和太阴脾所主的升降之枢。两本三枢中,太阴占去一本一枢,其重要性显而易见。太阴属坤土。坤也,至柔。人身当中,至柔的地方是腹部。人身的坤位、太阴位就是腹部。太阴发生病变首先会影响它的专位,太阴病机首言腹满,再言腹痛。坤者,厚也。坤厚载物,德合无疆。腹,厚也。腹部是反映太阴特征及病

- 给未来女朋友的一封信(第一百六十九话)

两极反转

给未来女朋友的一封信(第一百六十九话)今天终于开完组会了,虽然有点不情愿,大周六的还要开组会。但总的来说,这次组会收获还是比较多的。之前一直看着摆烂的大师兄真的是深藏不露。原来他藏了这么多压箱货,感觉我还要向他学习的东西还有很多,别的课题组的师弟师妹也是非常优秀的,我这个零基础入门光催化的师兄感觉压力还是有点大呀。确实就像之前看的书一样,其实每件事情的发生既然不可避免,那就应该顺其自然,在顺其自然

- 入魔六十九 ( 草稿件)

anmi_安迷

入魔六十八罗喉计都看着禹司凤变出落天钟注入自身灵力,本来落天钟要灌满怨气才可轰开天门,但禹司凤却以灵力代替。按理说禹司凤作为十二羽金翅鸟灵力强大,加上他又是天界殿下有天界仙元和修为,把落天钟灌满灵力也不是什么难事,只是这段时间接连不断地受伤,身体底子还没有彻底恢复,难免有些吃力。罗喉计都看着这样的禹司凤,忽然觉得这只妖很该死,他一定要这样不管不顾?每次都弄到自己遍体鳞伤才肯罢休?他难道就这么不惜命

- 【C#】List泛型数据集如何循环移动,最后一位移动到第一位,以此类推

全栈小5

C#c#开发语言

欢迎来到《小5讲堂》大家好,我是全栈小5。这是《C#》系列文章,每篇文章将以博主理解的角度展开讲解,特别是针对知识点的概念进行叙说,大部分文章将会对这些概念进行实际例子验证,以此达到加深对知识点的理解和掌握。温馨提示:博主能力有限,理解水平有限,若有不对之处望指正!目录前言循环移动应用场景循环队列轮播图Caesar密码循环磁盘旋转木马菜单魔术相关文章前言上篇文章有讲到扑克牌魔术,循环移动扑克牌的步

- 【C#】使用代码实现龙年春晚扑克牌魔术(守岁共此时),代码实现篇

全栈小5

C#c#春晚春晚魔术春晚扑克牌魔术

欢迎来到《小5讲堂》大家好,我是全栈小5。这是《C#》系列文章,每篇文章将以博主理解的角度展开讲解,特别是针对知识点的概念进行叙说,大部分文章将会对这些概念进行实际例子验证,以此达到加深对知识点的理解和掌握。温馨提示:博主能力有限,理解水平有限,若有不对之处望指正!目录前言实现步骤设置牌随机牌撕开两半姓名牌任意牌标记牌区域牌性别牌循环牌好运牌约瑟夫原理完整代码主要代码打乱顺序相关文章前言2024年

- 【C#】约瑟夫原理举例2个代码实现

全栈小5

C#c#开发语言

欢迎来到《小5讲堂》大家好,我是全栈小5。这是《C#》系列文章,每篇文章将以博主理解的角度展开讲解,特别是针对知识点的概念进行叙说,大部分文章将会对这些概念进行实际例子验证,以此达到加深对知识点的理解和掌握。温馨提示:博主能力有限,理解水平有限,若有不对之处望指正!目录前言原理实现递归方法循环队列值不同相关文章前言上篇文章有讲到扑克牌魔术,经过了解,使用了约瑟夫原理。处于好奇了解了下基本概念以及通

- 【C#】使用代码实现龙年春晚扑克牌魔术(守岁共此时),流程描述篇

全栈小5

C#c#开发语言扑克牌魔术代码实现春晚扑克牌魔术春晚

欢迎来到《小5讲堂》大家好,我是全栈小5。这是《C#》系列文章,每篇文章将以博主理解的角度展开讲解,特别是针对知识点的概念进行叙说,大部分文章将会对这些概念进行实际例子验证,以此达到加深对知识点的理解和掌握。温馨提示:博主能力有限,理解水平有限,若有不对之处望指正!目录背景流程描述四张扑克牌对折撕开姓名组合任意牌中间藏一张牌区域牌性别牌奇迹牌好运牌约瑟夫原理相关文章背景2024年春晚上,表演了一个

- 听“组工讲堂”,做好组织工作

ice_8a3a

5月26日下午,我参加了白沙黎族自治县“组工讲堂”(第五期),会上组织委员传达学习《中国共产党组织工作条例》,各乡镇组织委员分别谈了自己开展组织工作的心得、经历,县委人才局组织工作者还为我们讲解人才政策体系及实践工作概述,一堂组工课讲下来,让我对组织工作、人才工作的观念有了新的转变。深刻明白了建全基层党组的重要性。党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒,是党的全部工作和战斗力的基础,党的基层组

- scala的option和some

矮蛋蛋

编程scala

原文地址:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_68af3f090100qkt8.html

对于学习 Scala 的 Java™ 开发人员来说,对象是一个比较自然、简单的入口点。在 本系列 前几期文章中,我介绍了 Scala 中一些面向对象的编程方法,这些方法实际上与 Java 编程的区别不是很大。我还向您展示了 Scala 如何重新应用传统的面向对象概念,找到其缺点

- NullPointerException

Cb123456

androidBaseAdapter

java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.view.View.getImportantForAccessibility()' on a null object reference

出现以上异常.然后就在baidu上

- PHP使用文件和目录

天子之骄

php文件和目录读取和写入php验证文件php锁定文件

PHP使用文件和目录

1.使用include()包含文件

(1):使用include()从一个被包含文档返回一个值

(2):在控制结构中使用include()

include_once()函数需要一个包含文件的路径,此外,第一次调用它的情况和include()一样,如果在脚本执行中再次对同一个文件调用,那么这个文件不会再次包含。

在php.ini文件中设置

- SQL SELECT DISTINCT 语句

何必如此

sql

SELECT DISTINCT 语句用于返回唯一不同的值。

SQL SELECT DISTINCT 语句

在表中,一个列可能会包含多个重复值,有时您也许希望仅仅列出不同(distinct)的值。

DISTINCT 关键词用于返回唯一不同的值。

SQL SELECT DISTINCT 语法

SELECT DISTINCT column_name,column_name

F

- java冒泡排序

3213213333332132

java冒泡排序

package com.algorithm;

/**

* @Description 冒泡

* @author FuJianyong

* 2015-1-22上午09:58:39

*/

public class MaoPao {

public static void main(String[] args) {

int[] mao = {17,50,26,18,9,10

- struts2.18 +json,struts2-json-plugin-2.1.8.1.jar配置及问题!

7454103

DAOspringAjaxjsonqq

struts2.18 出来有段时间了! (貌似是 稳定版)

闲时研究下下! 貌似 sruts2 搭配 json 做 ajax 很吃香!

实践了下下! 不当之处请绕过! 呵呵

网上一大堆 struts2+json 不过大多的json 插件 都是 jsonplugin.34.jar

strut

- struts2 数据标签说明

darkranger

jspbeanstrutsservletScheme

数据标签主要用于提供各种数据访问相关的功能,包括显示一个Action里的属性,以及生成国际化输出等功能

数据标签主要包括:

action :该标签用于在JSP页面中直接调用一个Action,通过指定executeResult参数,还可将该Action的处理结果包含到本页面来。

bean :该标签用于创建一个javabean实例。如果指定了id属性,则可以将创建的javabean实例放入Sta

- 链表.简单的链表节点构建

aijuans

编程技巧

/*编程环境WIN-TC*/ #include "stdio.h" #include "conio.h"

#define NODE(name, key_word, help) \ Node name[1]={{NULL, NULL, NULL, key_word, help}}

typedef struct node { &nbs

- tomcat下jndi的三种配置方式

avords

tomcat

jndi(Java Naming and Directory Interface,Java命名和目录接口)是一组在Java应用中访问命名和目录服务的API。命名服务将名称和对象联系起来,使得我们可以用名称

访问对象。目录服务是一种命名服务,在这种服务里,对象不但有名称,还有属性。

tomcat配置

- 关于敏捷的一些想法

houxinyou

敏捷

从网上看到这样一句话:“敏捷开发的最重要目标就是:满足用户多变的需求,说白了就是最大程度的让客户满意。”

感觉表达的不太清楚。

感觉容易被人误解的地方主要在“用户多变的需求”上。

第一种多变,实际上就是没有从根本上了解了用户的需求。用户的需求实际是稳定的,只是比较多,也比较混乱,用户一般只能了解自己的那一小部分,所以没有用户能清楚的表达出整体需求。而由于各种条件的,用户表达自己那一部分时也有

- 富养还是穷养,决定孩子的一生

bijian1013

教育人生

是什么决定孩子未来物质能否丰盛?为什么说寒门很难出贵子,三代才能出贵族?真的是父母必须有钱,才能大概率保证孩子未来富有吗?-----作者:@李雪爱与自由

事实并非由物质决定,而是由心灵决定。一朋友富有而且修养气质很好,兄弟姐妹也都如此。她的童年时代,物质上大家都很贫乏,但妈妈总是保持生活中的美感,时不时给孩子们带回一些美好小玩意,从来不对孩子传递生活艰辛、金钱来之不易、要懂得珍惜

- oracle 日期时间格式转化

征客丶

oracle

oracle 系统时间有 SYSDATE 与 SYSTIMESTAMP;

SYSDATE:不支持毫秒,取的是系统时间;

SYSTIMESTAMP:支持毫秒,日期,时间是给时区转换的,秒和毫秒是取的系统的。

日期转字符窜:

一、不取毫秒:

TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')

简要说明,

YYYY 年

MM 月

- 【Scala六】分析Spark源代码总结的Scala语法四

bit1129

scala

1. apply语法

FileShuffleBlockManager中定义的类ShuffleFileGroup,定义:

private class ShuffleFileGroup(val shuffleId: Int, val fileId: Int, val files: Array[File]) {

...

def apply(bucketId

- Erlang中有意思的bug

bookjovi

erlang

代码中常有一些很搞笑的bug,如下面的一行代码被调用两次(Erlang beam)

commit f667e4a47b07b07ed035073b94d699ff5fe0ba9b

Author: Jovi Zhang <

[email protected]>

Date: Fri Dec 2 16:19:22 2011 +0100

erts:

- 移位打印10进制数转16进制-2008-08-18

ljy325

java基础

/**

* Description 移位打印10进制的16进制形式

* Creation Date 15-08-2008 9:00

* @author 卢俊宇

* @version 1.0

*

*/

public class PrintHex {

// 备选字符

static final char di

- 读《研磨设计模式》-代码笔记-组合模式

bylijinnan

java设计模式

声明: 本文只为方便我个人查阅和理解,详细的分析以及源代码请移步 原作者的博客http://chjavach.iteye.com/

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

abstract class Component {

public abstract void printStruct(Str

- 利用cmd命令将.class文件打包成jar

chenyu19891124

cmdjar

cmd命令打jar是如下实现:

在运行里输入cmd,利用cmd命令进入到本地的工作盘符。(如我的是D盘下的文件有此路径 D:\workspace\prpall\WEB-INF\classes)

现在是想把D:\workspace\prpall\WEB-INF\classes路径下所有的文件打包成prpall.jar。然后继续如下操作:

cd D: 回车

cd workspace/prpal

- [原创]JWFD v0.96 工作流系统二次开发包 for Eclipse 简要说明

comsci

eclipse设计模式算法工作swing

JWFD v0.96 工作流系统二次开发包 for Eclipse 简要说明

&nb

- SecureCRT右键粘贴的设置

daizj

secureCRT右键粘贴

一般都习惯鼠标右键自动粘贴的功能,对于SecureCRT6.7.5 ,这个功能也已经是默认配置了。

老版本的SecureCRT其实也有这个功能,只是不是默认设置,很多人不知道罢了。

菜单:

Options->Global Options ...->Terminal

右边有个Mouse的选项块。

Copy on Select

Paste on Right/Middle

- Linux 软链接和硬链接

dongwei_6688

linux

1.Linux链接概念Linux链接分两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。

【硬连接】硬连接指通过索引节点来进行连接。在Linux的文件系统中,保存在磁盘分区中的文件不管是什么类型都给它分配一个编号,称为索引节点号(Inode Index)。在Linux中,多个文件名指向同一索引节点是存在的。一般这种连

- DIV底部自适应

dcj3sjt126com

JavaScript

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml&q

- Centos6.5使用yum安装mysql——快速上手必备

dcj3sjt126com

mysql

第1步、yum安装mysql

[root@stonex ~]# yum -y install mysql-server

安装结果:

Installed:

mysql-server.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5 &nb

- 如何调试JDK源码

frank1234

jdk

相信各位小伙伴们跟我一样,想通过JDK源码来学习Java,比如collections包,java.util.concurrent包。

可惜的是sun提供的jdk并不能查看运行中的局部变量,需要重新编译一下rt.jar。

下面是编译jdk的具体步骤:

1.把C:\java\jdk1.6.0_26\sr

- Maximal Rectangle

hcx2013

max

Given a 2D binary matrix filled with 0's and 1's, find the largest rectangle containing all ones and return its area.

public class Solution {

public int maximalRectangle(char[][] matrix)

- Spring MVC测试框架详解——服务端测试

jinnianshilongnian

spring mvc test

随着RESTful Web Service的流行,测试对外的Service是否满足期望也变的必要的。从Spring 3.2开始Spring了Spring Web测试框架,如果版本低于3.2,请使用spring-test-mvc项目(合并到spring3.2中了)。

Spring MVC测试框架提供了对服务器端和客户端(基于RestTemplate的客户端)提供了支持。

&nbs

- Linux64位操作系统(CentOS6.6)上如何编译hadoop2.4.0

liyong0802

hadoop

一、准备编译软件

1.在官网下载jdk1.7、maven3.2.1、ant1.9.4,解压设置好环境变量就可以用。

环境变量设置如下:

(1)执行vim /etc/profile

(2)在文件尾部加入:

export JAVA_HOME=/home/spark/jdk1.7

export MAVEN_HOME=/ho

- StatusBar 字体白色

pangyulei

status

[[UIApplication sharedApplication] setStatusBarStyle:UIStatusBarStyleLightContent];

/*you'll also need to set UIViewControllerBasedStatusBarAppearance to NO in the plist file if you use this method

- 如何分析Java虚拟机死锁

sesame

javathreadoracle虚拟机jdbc

英文资料:

Thread Dump and Concurrency Locks

Thread dumps are very useful for diagnosing synchronization related problems such as deadlocks on object monitors. Ctrl-\ on Solaris/Linux or Ctrl-B

- 位运算简介及实用技巧(一):基础篇

tw_wangzhengquan

位运算

http://www.matrix67.com/blog/archives/263

去年年底写的关于位运算的日志是这个Blog里少数大受欢迎的文章之一,很多人都希望我能不断完善那篇文章。后来我看到了不少其它的资料,学习到了更多关于位运算的知识,有了重新整理位运算技巧的想法。从今天起我就开始写这一系列位运算讲解文章,与其说是原来那篇文章的follow-up,不如说是一个r

- jsearch的索引文件结构

yangshangchuan

搜索引擎jsearch全文检索信息检索word分词

jsearch是一个高性能的全文检索工具包,基于倒排索引,基于java8,类似于lucene,但更轻量级。

jsearch的索引文件结构定义如下:

1、一个词的索引由=分割的三部分组成: 第一部分是词 第二部分是这个词在多少