那么普通却那么自信?浅谈元认知能力会怎样影响一个人的判断

关注“心仪脑”查看更多脑科学知识的分

关键词:文献综述、

自苏格拉底以来,“认识自己”(know thyself)便是众多思想家与哲学家的追求。但正如柏拉图所说的那样,对于自我的认知并不总是那么准确(甚至经常不准确),充其量只是个人对于自己内心环境的一个嘈杂、且不准确的印象1。这一现象在心理实验中非常常见——自我认知会被虚构现实或非真实的假象所误导。

一个典型的例子是“选择盲区”(choice blindness):在超市中,消费者被要求选择自己觉得更好吃的果酱(从食物长相上无法辨别);随后,消费者再次被给予他们刚刚选择的果酱(但实际上被偷偷调换为了没有被选择的那种果酱),并需要他们再次品尝并阐述选择此种食物的理由;令人惊讶的是,绝大多数人都没有发现他们手中的并不是先前自己选择的果酱,并且给出了合理的选择理由2。类似的实验还有对于更好看的面孔的选择——大部分受试者也无法觉察到自己的选择被调换了,且可以继续解释他们自己为什么选择了实际上被拒绝的选项3。

此外,人们对于自己的人格和认知偏差的评估往往没有自己给他人评估的结果来得准确,这便是心理学中所说的“内省错觉”(introspective illusion)。这种主观上的不准确或许也是19世纪后期内省主义方法(introspectionist method)消亡的原因。

01元认知(Metacognition)

元认知是对于自己思维过程的认知以及对其背后机理的理解,主要包含了对于自己认知的了解,以及对于认知的调节。

在1979年,Flavell通过关注受试者对于自我的记忆表现的报告——元认知报告,奠定了元认知研究的系统框架,即元认知报告的本身便是研究对象4。自此,Nelson与Narens在1990年建立了一个颇有影响力的元认知模型来解释“元”层次(meta-level)与其他对象(记忆、决策、感知等)。认知的层次(object level)如图1所示,元认知同时监测并控制着其他对象5。且元认知与其他认知的层级结构也可以与相关负责脑区的结构对应:元认知能力主要由前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)负责, 而其他认知对象由后脑皮质(posterior cortex)的不同脑区负责。

有关元认知的实验中,可采用回顾性判断(retrospective judgements)或前瞻性判断(prospective judgements)来测量元认知能力,表1中罗列了广泛采用的实验中所测量的元认知变量。

表1. 实验中常用的元认知测量变量6

02元认知能力的不足与确认偏差(confirmation bias)现象

确认偏差是指我们在收集和处理信息时的一种偏差——我们更倾向于处理那些能够支撑自己已有观念的信息和证据。这种确认偏差是铸成偏激观点(radical belief)的重要因素,特别是对于政治(e.g. 左翼、右翼)或社会问题(e.g. 新冠疫苗)上的偏激观点。

2.1 元认知能力的不足与偏激观点的铸成

持有偏激观点的个体往往对于自己的观点具有不可辩驳的确定性以及自信度,对于与自己意见相左的观点则一概不接受。过去关于偏激观点的研究常常假设偏激人士拒绝相左观点的原因主要源于社会心理学的因素,如他们需要维持一个在自己看来积极的自我形象(坚持观点)或被其他外界动力所驱动。2018年,伦敦大学学院的Metacognition Group则通过一个简单的感知决策任务排除了外界动力、任务表现等因素的影响,发现持有偏激观点的受试者普遍展现出了对于元认知敏感度的不足7。

该实验共招募了600余位美国受试者,分别完成两个类型的感知决策任务(图2A, B)。第一种任务中(图2A),受试者将在屏幕的两侧分别看到一个黑色方格,每个方格中具有随机生成数量的白色小点(pre-decision evidence);受试者需要判断哪个方格中的白点更多,并在判断答案后给出自己对于刚刚给出的答案的自信程度的评分。两个方格中的白点数量差由楼梯过程(staircase procedure)决定,以使受试者的准确率一直保持在70%左右。

第二种任务(图2B)与第一种任务类似,但在任务一的基础上增添了post-decision evidence——即在受试者做出初始判断后,屏幕上再次呈现两个方格,其白点数量差别可以和pre-decision evidence的两个方格数量差相同,或更大,但所指的答案永远与pre-decision evidence所指的正确答案相同;受试者可以参考post-decision evidence来更好推测自己之前给出的答案的对错,以更好辅助对于自己答案自信度的评分。

除了上述的任务外,受试者还完成了一系列用以测量政治观点激进程度的问卷。结果显示,在任务一中,更偏向教条主义、或者权威主义的受试者给出的自信度评分无法区分正确和错误的答案,即对于自己答案的正确与否都给出了相似的自信程度(元认知敏感度低);而其他受试者在给出错误答案后,会让后续自信度低评分明显低于给出正确答案后的自信度评分,即可以正确意识到自己的对错,展现出了更高的元认知敏感度(图2C)。

相似的,在任务二中,不激进的受试者会借鉴post-decision evidence中给出的信息,更准确的区分自己先前答案的对与错(即对错答案的自信度评分差别更大);而激进者对于错post-decision evidence中的借鉴程度则较低——特别是在做错了之后(post-decision evidence显示的信息与自己的选择相左),展现出了对于disconfirmatory information(非确认信息)的不接受。

(C)元认知敏感度:受试者区分对与错的能力;对于元认知更敏感的受试者给对和错的答案的自信度评分会差别更大7。

2.2 高度的自信也能导致confirmation bias

刚刚已经提到,元认知能力的不足会导致激进者不能很好地融合与自己观念相左的信息,即形成了一种确认偏差。但在不持有激进观点的普通人中,高度的自信也会让人忽视与自己所相信的事实相背的观点,从而导致确认偏差。

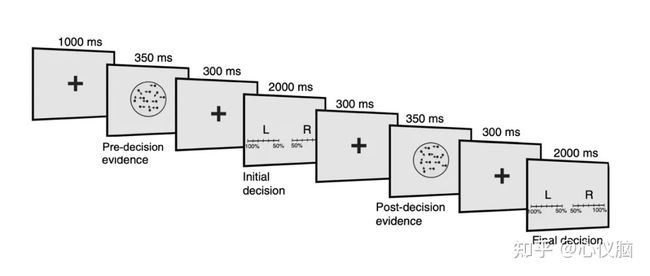

在2020年发表的一项MEG研究中8,研究者使用了与上一研究类似的范式:受试者需要在看到pre-decision evidence后作出初始判断,并在看到post-decision evidence后对自己的初始判断作出判断。如图3所示,受试者在任务中所看到的刺激为随机点动态图(random dot motion kinetogram):在一个圆内有固定密度的白色小点,这些小点将朝着任意方向移动,其中一大部分将向着同一方向(水平左或右)移动,而受试者需要判断这大部分点的移动方向是左还是右。同一试次中的pre-decision evidence和post-decision evidence永远指向相同的移动方向,即正确移动方向。受试者在看到两种evidence后都需给出答案并同时标明自己对于这一答案的自信程度。

巧妙的是,为了可控地改变受试者对于答案的自信程度,pre-decision evidence采取了两种刺激:

(1)high-positive evidence, 15%的点向着与正确答案相反的方向移动,更多的点向着正确的方向移动,剩余的点则随机移动;

(2)low-positive evidence, 5%的点向着与正确答案相反的方向移动,其余与(1)相似。由于更多的随机移动点将造成更混乱的视觉感受,high-positive evidence比low-positive evidence更能让受试者对于自己的答案感到确信。

此外,为了减少答案正确度本身对于答案自信度的影响,向着正确方向移动的点的百分比使用了楼梯过程来调整,保证受试者的f正确率可以保持在70%左右。

结果显示,当受试者看到high-positive evidence而对自己的答案感到更确信的时候,他们会更少参考post-decision evidence并在第二次判断时改变自己的答案。

另外,研究使用了MEG的扫描结果以及SVM(支持向量机)来确认用于此任务决策的证据积累(evidence accumulation)所诱发的神经元活动特征。发现受试者对初始答案的确信度更高时(相比起确信度更低时),其对于post-decision evidence中的confirmatory evidence(即在选择正确后再次看到支持自己先前选择的证据)的处理将更加积极,而对于disconfirmatory evidence(选择错误后看到与自己意见相左的证据)的则会更加无视——也就是说,诱发了confirmation bias的现象。

03Confirmation bias能否在元认知能力的帮助下成为优势

以上的两例研究都说明,在元认知能力的提升下,即对自己观念或决策的对错持有更正确的认知后,可能减轻confirmation bias。然而,这并不是说confirmation bias一定会引向一个糟糕的后果:2021年发表的研究表当决策者可以结合有效的元认知时,confirmation bias可以是自适应的,甚至可以超过一个无偏差(unbiased)决策者的表现9。

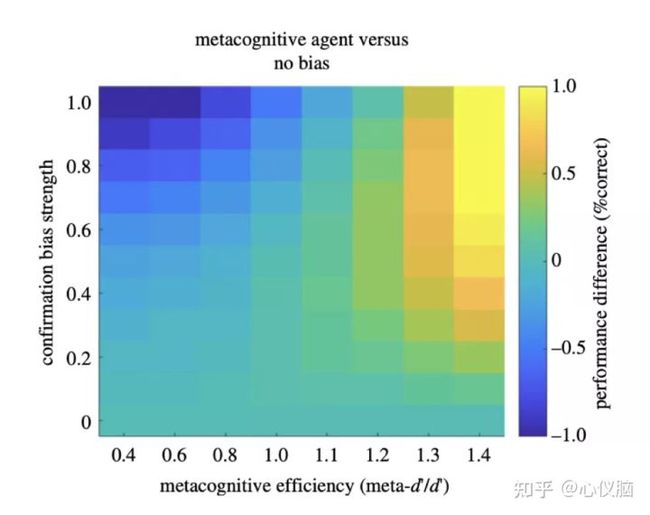

使用simulation-based modeling,研究者模拟了三种决策者的决策表现。第一种为unbiased,这种决策者的选择将基于Bayesian belief updating,无差别地接受信息并调整决策。第二种为confirmation bias, 新信息的接受与否将取决于它是否可以支持决策者的初始决定。第三种为confirmation bias modulated by confidence,即metacognitive agent,当决策者对于先前的决定不太确定时,会更加无差别地接受新信息,无论与先前决定相左与否;而当对于决定较确信时,则会表现出更多的confirmation bias;确信度(confidence)取决于先前接受到的证据或信息中的信号复杂度,或者说噪音程度——信号越复杂的证据会引向确信度更低的答案。

在模拟了200,000个二元选择试次后,单纯使用confirmation bias的决策者准确率远远不如unbiased决策者;而confidence-weighted confirmation bias(metacognitive agent)的决策者的表现和unbiased决策者相差无几,特别是在元认知效率很高时,metacognitive决策者(尽管会表现出较强的confirmation bias)甚至能超过unbiased决策者(图4)。

颜色越偏向暖色调,则metacognitive agent正确率越高。由图可以看出,当元认知效率(metacognitive efficiency)越高、confirmation bias越高时,metacognitive agent的正确率可以达到最高。

所以,这些结果进一步表明,提高人们元认知能力的措施可能有效减轻信息的选择性处理对日常生活的负面影响。

参考文献

1. Carruthers, P. 2011 The opacity of mind: an integrative theory of self-knowledge. New York, NY: Oxford University Press.

2. Hall, L., Johansson, P., Ta ̈rning, B., Sikstro ̈m, S. & Deutgen, T. 2010 Magic at the marketplace: choice blindness for the taste of jam and the smell of tea. Cognition 117, 54–61.

3. Johansson, P., Hall, L., Sikstro ̈m, S. & Olsson, A. 2005 Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision task. Science 310, 116–119.

4. Flavell, J. 1979 Metacognition and cognitive monitor- ing: a new area of cognitive-developmental inquiry. Am. Psychol. 34, 906 – 911.

5. Nelson, T. O. & Narens, L. 1990 Metamemory: a theor- etical framework and new findings. Psychol. Learn. Motivation: Adv. Res. Theory 26, 125–173.

6. Fleming, S.M. and Dolan, R.J., 2012. The neural basis of metacognitive ability. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1594), pp.1338-1349.

7. Rollwage M, Dolan RJ, Fleming SM. 2018 Metacognitive failure as a feature of those holding radical beliefs. Curr. Biol. 28, 4014–4021.

8. Rollwage M, Loosen A, Hauser TU, Moran R, Dolan RJ, Fleming SM. 2020 Confidence drives a neural confirmation bias. Nat. Commun. 11, 1–11.

9. Rollwage, M. and Fleming, S.M., 2021. Confirmation bias is adaptive when coupled with efficient metacognition. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1822), p.20200131.