一个有意思的现象是,无论是恶搞名人还是颠覆传统,他们都必须建立在一定的相应事实基础上,而绝不可能仅仅凭借某个人的异想天开,毫无依傍。从这个角度上说,我们或许可以大胆地把鲁迅先生的《采薇》——这篇建立在诸多史料基础上、而兼以“油滑”之笔所写成的名篇试着看作是一种“恶搞”,一种颠覆,看他是怎样利用古书的记载,创造了一个具有全新意境和趣味的故事,写出了属于自己的东西。

首先,毋庸置疑,在以诸多古书内容为原型进行材料征引及化用时,《史记·伯夷列传》是其中的主体。毕竟,有关于先秦人物的记载,标准化正史的滥觞《史记》是不能忽略的重心。更何况小说的主人公,其传记竟列七十列传之首,鲁迅先生以此为树干、为骨架,开枝散叶,丰富血肉,这自然也是理所当然的事情。因此,在分析他对材料的取舍发挥以前,首先有必要回顾一下《伯夷列传》的结构和内容。

除去开篇与末尾司马迁或自抒己见或引用他言的段落以外,实际上以伯夷两兄弟本传面貌出现的文字并不很多,甚至不及整篇列传的二分之一。仅以自“伯夷、叔齐,孤竹君之二子也”至“遂饿死于首阳山”这样一段介绍二人大致生平的文字来说,它并不会在多大程度上定义或是左右后世读者对其中人物与事件的客观性认识。倒是其前后司马迁的主观性文字以及先于他很久的圣人孔子的评价给予他们的定位,才是确认伯夷和叔齐在后人心中达到某种高度的决定性依据。换言之,假设没有先入为主的话,在这则基本上并不具备太多细节内容的传记里,理论上是存在多重解读的可能性的。而鲁迅先生的独一无二之处就在于,他以绝妙的想象和幽默的文笔实践了这种可能,并且由此把故事情节及其主旨引领到一个出乎于传统理解的方向。

小说并没有从介绍伯夷和叔齐的身世开始——相关的背景在下文中有所插叙——而是截取自传记中的“于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉”这条信息,把第一个叙述场景设定在了两兄弟“归”的地方——养老堂(值得一提的是,此处看似并无玄机,充其量只是把原来文言文的动词结构改造成了一个名词词组,但这点并不起眼的变化实际是给古代的人和事添了几笔现代气息,而显得意趣横生,从这个意义上说,也不妨将此视为作者“油滑”一下的小点缀)。

如果继续依照传记的内容往下描写,读者马上会看到的应该是伯夷、叔齐大义凛然的“叩马而谏”。然而,出色的作家从来都不会浪费他笔下的任何一丝创意,于是,有趣的故事正是从养老堂慢慢开始展现在我们眼前。也就是说,小说的第一部分在整体情节走向上就已经完全展开了鲁迅先生的个人发挥。

对于对话引用自《史记·周本纪》中有关太师疵和少师强的记载,其发挥融会贯通于该内容出现的上下文中间。我们看到,从叔齐慌张地向伯夷报告时局开始,后者始终处在一种漠不关心的状态中,即使听到了“不过好像这边就要动兵了”的消息,他竟也只是慢吞吞地回答“为了乐器动兵,是不合先王之道的”。反倒是弟弟叔齐颇有点理性思维,懂得辩证地思考一下征伐的合理性。只可惜,儒家要讲孝悌之道,此时兄长伯夷要转移话题表示不愿继续讨论下去,做弟弟的就算再有想法,也只能保持沉默了。一句“我们可就成了为养老而养老了”,语气之间听得出来叔齐的不甘,而伯夷再一次无视的回应则继续推进了小说中这个形象给人的怪异感和不适感。

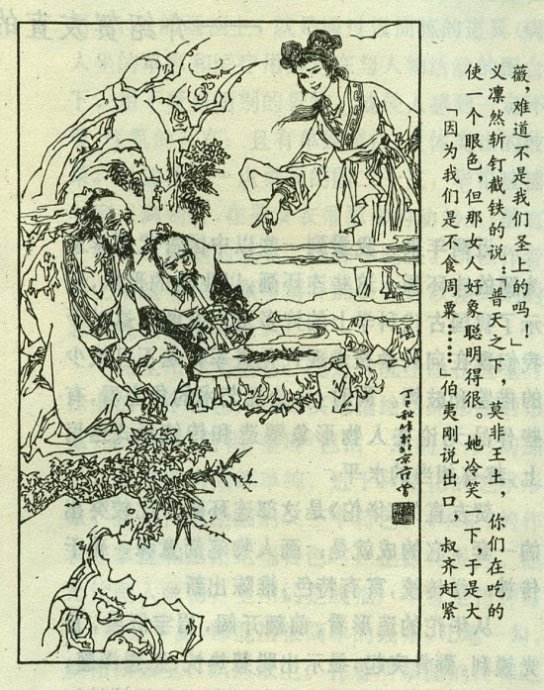

不过,就是这样的伯夷,却也做了件惊天动地的大事,这也就是小说第二部分的主体内容:叩马而谏。按照传记里的内容分配,这段情节是最为具体的,具体到是于不长的篇幅中唯一穿插了对话的。所以,小说作者对本段史料全文征引,基本是以将文言文翻译为白话文的方式重现了当时的场景。

固然在这之前,伯夷的担心仍然是像“似乎觉得这碗平稳饭快要吃不稳”之类惹人轻视;在这之后,鲁迅先生干脆给两位义士设计了个尴尬的收场;甚至,在冒死直谏的凛然关头,还有像“不提防叔齐却拖着伯夷直扑上去”这样看似不经意其实却值得去仔细品味的描写,它们都可说是对伯夷、叔齐及其所代表的儒家价值的某种讽刺和批判。

但是,仅就叩马而谏而言,这段材料的使用却又包含着作者的承认与肯定:他并没有全盘否定儒家的价值观,相反,对于能够身为天下先而直言劝谏这一行为,应该说鲁迅先生描绘的是真义士的形象。私自套用他在书信中对于另一个儒家人物的评价,我想似乎也可以这样概括小说中对这段史料的运用:伯夷、叔齐确是义士。

然而,义士却遭遇了无可奈何的挫折,这是很有讽刺意义的。鲁迅先生在第三部分一开始,就先把伯夷和叔齐置于闹剧似的混乱当中,用“姜汤事件”在原本平稳发展的情节表面搅动了一下,制造出不少波澜和生趣。这些内容显然是无所谓取材何处,而全由作者自由发挥的。

由于赖以扩展的基础材料太过简要,这就为小说作者的“新编”提供了广阔的充实空间,可以看到,自此以后的诸多内容,包括伯夷和叔齐“隐于首阳山”的前前后后,“及饿且死”的来龙去脉,甚至到他们“饿死于首阳山”以后的离奇传闻,都在很大程度上脱离了《伯夷列传》中的记载,用大量增添的故事情节串联起原来的只言片语,合理地完成了小说的逻辑构造。

伯夷、叔齐想要活得超然,但“官民们都不肯给他们超然”,因为生活在养老堂这样的社会机构里面,却想独立于时代去追求一份绝对的安宁,这实在是有些奢侈的理想了。

于是,接连不断的官报、新闻、传说,把两位但求安定的老者扰乱得心神不宁、寝食难安,直到叔齐似乎违背了君子所为,以“偷听”的方式获取了更为震撼他们的消息,一腔义气的兄弟俩竟就此决定不食周粟了。这无论怎么看,都是足够勇敢和决绝的决定。只是,这份勇气和决然是不是百分之百的纯粹,是有待商榷的。

不妨先回顾一下叔齐是如何得知征伐结局的。“大家都睡得静静的了,门口却还有人在谈天。叔齐是向来不偷听人家谈话的,这一回可不知怎的,竟停了脚步,同时也侧着耳朵……”。表面上看,好像真的是作为贤人的叔齐做了件见不得人的事情,可是细想一下,却并非如此。

叔齐不是为了偷听而去偷听,他其实只是在偶然的状况下巧遇他人正在谈论人人都关心的时事话题,因此而驻足聆听了片刻,这并不是需要用君子之德去上纲上线的行为,那么鲁迅先生却在这里特别写一笔,说这个人向来不这样(他自己也觉得罪大恶极),一正一反之间,讽刺的效果跃然纸上。同时,人物性格里的那种迂也因此显得有点滑稽、可笑。这也正是作者想要致力表现出的他们通体的矛盾。

于是到了第四部分,矛盾很快就继续表现出来。兄弟两人决心不食周粟,因而选择离开养老堂,但走的时候却不忘带上留下的烙饼,这就实在是个让人疑惑又想发笑的矛盾。接下来,随着时间和空间的转移,各式的矛盾逐个被作者剖析开来。

比如正午时分在岔路口,一个老头子的一番话让原本因为自己义不食周粟的伟大决定而自我感觉良好的伯夷和叔齐,顿时泄了一半气。其中引用《尚书·武成》原文的两句话,从一个乡间老人的口中说出,更是与所谓天下贤者忐忑不安的心理活动形成了鲜明的对比,反衬出伯夷和叔齐的迂气:连最普通的百姓也满意于天下太平的安乐生活了,他们却自认为是“仁”、“义”、“礼”等儒家教义最彻底的坚守者,而去担心将无容身之处的问题,就不能不说是滑天下之大稽了。

仍旧在小说的第四部分,还有另外一段才华横溢的新编故事。作者再一次把两位儒家观念中的至高贤人置于闹剧当中,虚拟设计了一个名叫华山大王小穷奇的人物将他们戏耍了一番。这个在鲁迅先生笔下甚至有点可爱的山中大王,不仅言谈十分“谦恭”,还了解时事,知道“天下之大老”。他的出场是作者想要对人物身上满是矛盾的又一次展示。

本来儒家的价值里面很崇尚个人的人格修养,《礼记·儒行》里就说“士可杀,不可辱”,《孟子·滕文公下》中也说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。那么既然自恃为儒家思想坚定不移的贯彻者,在遭遇了一伙山中强盗的奚落和搜身羞辱之后,又或者说,就在耻辱的当下,伯夷和叔齐理当有的反应似乎更应该是义正言辞的反抗,而非唯唯诺诺的退让。如果此刻也能保持冲出人群叩马而谏时的坚定和勇气,那便真是始终如一、令人赞赏的气概了。总之,借助可以说是完全虚构的第四节,鲁迅先生完成了这一部分的故事新编,更多也更充分地表达着他的批判意图。

然而,这远不是终结,在篇幅最长的第五节里,作者继续凭借想象力和创造力,依靠正史以外的其他材料,讲述了伯夷和叔齐隐于首阳山以后发生的故事。这时候,两个人终于要开始不食周粟了,接着面临的便是吃什么维生的问题。理想中的茯苓和苍术美梦破灭了,于是从松针到薇菜,经过了不愉快的尝试期,他们最终满怀希望地确定找到了可赖以生存的食物。

但在就着薇菜过活的日子里,两兄弟的生活非但一点也不超然,反而更多波折起来。伯夷不知是出于不满老乞丐这个称呼的自尊心,还是纯粹因为变得多话,把两个人的身世背景全说与人听,在首阳山上下造成了不小的轰动,人人因此都想瞻仰一下“天下之大老”的真容。

虽然随之而起的舆论好坏并存,但肤浅的观看目的并不足以使其中任意一种说法堪称定论。所以很自然地,作者引出了一个重中之重的人物,小丙君,让他对伯夷和叔齐做一个有说服力的结论。之所以说重中之重,一者小丙君上山造访伯夷、叔齐是为了谈文学,谈诗歌,其初衷很是高尚,在众人皆目不识丁的首阳村里,其非同凡响可见一斑;二来小丙君是“首阳村第一等高人”的身份,在小说范围内是被所有人认可的,因此他的话理所当然就是真理。当他见过伯夷和叔齐以后,先是罗列出了一、二、三条反驳对方的文学观念,然后以致命的“通体都是矛盾”和“普天之下,莫非王土”做出评价,一针见血,毫不留情。

如此直接的话语在小说中还是第一次出现,尽管在前四节里,始终说明和论证的就是这样的问题,但明明白白地说出来,小丙君毕竟是头一个。从这个意义上说,他存在的重要意义也是很清晰的。作者设计小丙君的出场,借他之口总结表述了自己的观点。

刚才说过,被小丙君一语道破的真相对于伯夷和叔齐恪守的世界观和价值观来说,打击是致命的。可是,类似于眼不见为净的道理是,无论周围的议论达到了多么苛刻的程度,只要当事人自己还未曾发觉,就依然毫不怀疑他们认为正确的生活方式。所以像伯夷和叔齐这样,一旦被告知真相,被告知他们的理念与生活根本就是自相矛盾的,再加上阿金姐式刻薄与不屑的态度,这种信仰瞬间崩塌的感觉是足以使人毁灭的了。

不过,从第五节结束时兄弟二人惨遭晴天霹雳式的打击,羞得无地自容,到第六节起笔便从樵夫发现他们的尸体开始行文,鲁迅先生并没有明言伯夷和叔齐绝食而饿死石洞的具体情形,这中间存有一个情节连接上的断裂带,使得事情在首阳村村民的心目中,变得好似无头公案一样众说纷纭。

这个结构上的安排是非常精妙的,也再次涉及到作者如何化用已有材料的问题。如果用足够的情节补足这个裂缝,小说也许会更像中规中矩的小说,但也就同时失掉了广泛择取奇闻异说的新编意味。而鲁迅先生正是想通过这些传奇性的材料颠覆史传的记载,完成他对儒家思想人物和价值的批判。

例如《伯夷列传》中只说“隐于首阳山,采薇而食之。及饿且死,作歌。其辞曰……遂饿死于首阳山”,作者却化用了《古史考》中关于伯夷、叔齐因为一个女人的话而饿死的传说,极端化了他们身上难以赎救的那种矛盾。又如小说末尾阿金姐讲的那个故事,更是正史传记所不可能有的内容,加上其本身具有的灵异性质,当为传说无疑,而一向严谨的鲁迅先生却精心设计了前面那个情节上的缺口,让各种有关伯夷和叔齐的死因都有存在的可能性,然后透过阿金姐之口,把《列士传》中的相关内容全文翻译引用,这实在是颇为“油滑”的一笔。

在第六节中,鲁迅先生的批判手笔还不止于此。文中再次出现的小丙君也又一次充当了作者思想的代言人。他拒绝为死者题写墓碑,并对伯夷、叔齐的诗歌大加指责了一番。应该说,小说到引诗为止,已经充分使用了《史记·伯夷列传》中的全部客观材料。有的是用介绍身世经历时的插叙法,有的是像此处全译《采薇诗》的倒叙。而其他更多的情节,则是在简明的传记基础上,依据作者的表达需要逐渐生成并结合在一起的。现在以这首诗而言,同样还是一个展示矛盾的出口。

《论语·公冶长第五》里讲,“子曰:伯夷、叔齐,不念旧恶,怨是用希”,但事实却好像并非如此。试着用文学批评的角度来看,《采薇诗》中蕴含的正是与后世屈原在《涉江》里忧生之嗟极其相似的怨愤,加上他还“哀民生之多艰”(《离骚》)、“哀见君而不再得”(《哀郢》),其并无掩饰的怨愤之感反而积淀成中国文学中的一种审美哲学,而伯夷和叔齐却因为孔子“怨是用希”的高度赞扬被后人看出了名不符实的地方,成为作者揭露矛盾的又一件利器。

巴赫金的“狂欢节”理论说,作为狂欢节独特语言的“狂欢节的笑”,其最重要的特征就是双重性,即既肯定又否定,既是欢乐又是嘲弄的。以此观之,具备某种狂欢节性质(偏离固有的认识角度,从另一种相抵触的方向叙述之)的《采薇》这篇小说,其间包含的也不只是批判和否定。

特别是对叔齐这个人物,大到他义无反顾的叩马而谏,小至他在养老堂时表现出的对时事的关心,以及“那么,我们可就成了为养老而养老了”这句对白背后若隐若现的积极过的入世态度,应该说鲁迅先生的笔触都是肯定的。这虽然不是明说的部分,但是正喻和反讽在小说不同环境的不同叙述对比下,还是可以辨别出来的。而之所以能使人产生这种不同的感觉,这当然和之前大量分析的目的和结果一样,与作者对基础材料的拿捏把握和取舍使用密不可分。