人体肠道病毒组学

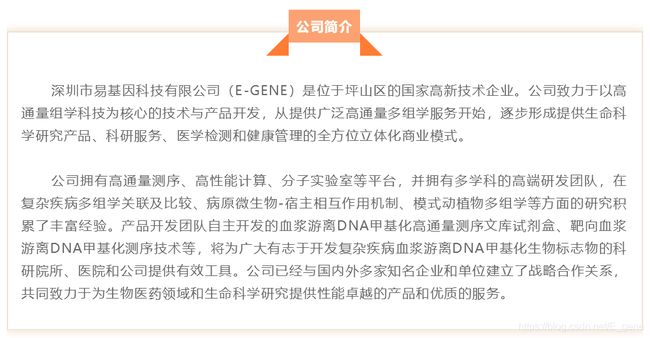

人体肠道病毒组组成复杂,并且存在显著的个体差异。人体肠道病毒组90%以上为原核病毒即噬菌体。这些病毒以DNA病毒为主,伴有少数RNA病毒。噬菌体、真核病毒和植物源病毒与共生细菌和肠道屏障相互作用,促进肠道健康所必需的重要功能(图1)。

图1 肠道病毒的主要角色和功能(Lopetuso LR, et al, 2016)

人体肠道病毒组中,温和噬菌体(temperate phage)占绝大多数。温和噬菌体也称溶原性噬菌体(lysogenic phage),它感染宿主细菌后不会立即引起细菌裂解,而是与宿主细胞建立一种共生关系(Yutin N, et al, 2018)。温和噬菌体在感染宿主菌的过程中,会根据环境来调节其裂解——溶原决策。例如,芽抱杆菌(Bacillus)噬菌体能够产生一种多肽分子( peptides)并释放到环境中作为交流信号,在之后的感染中,子代噬菌体通过感知peptides的浓度来决定是否进入溶原状态,如当多肽分子浓度较高时则进入溶原状态。人粪便样本中的病毒种类与细菌种类的比值接近1:1,低于海洋环境等自然生态系统中病毒种类与细菌种类的比值(约10:1),说明人体肠道环境中噬菌体的生活方式,与其他环境中捕食性的病毒细菌动态关系模式不同。

肠道病毒组的可塑性分析

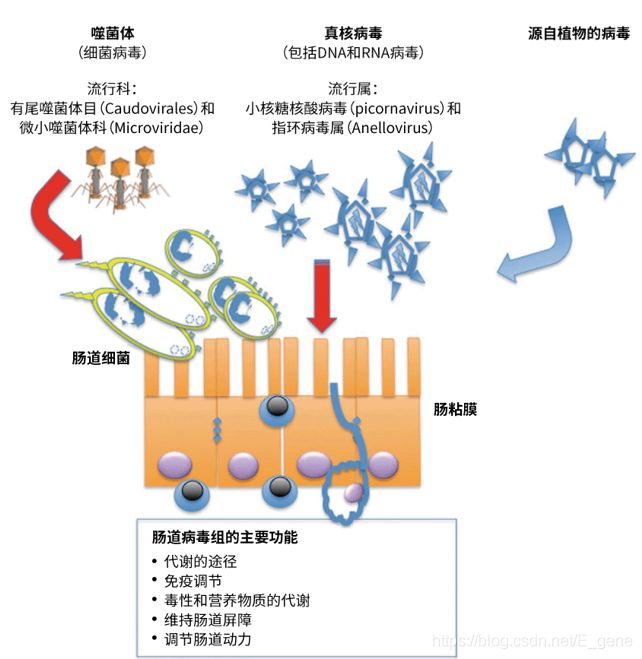

人体肠道为人体微生物提供了理想的生存环境。人肠道病毒组的构成也会随着环境、年龄、饮食及生活方式等因素的变化而改变,其形成始于婴儿出生,并于2-3岁左右形成与成人肠道微生物组类似的组成结构。在这期间,细菌及真核病毒不断扩张,同时噬菌体构成也持续变化(Guerin E et al, 2018),在“Kill the Winner”模式中,噬菌体通常以生长最快的优势共生菌为目标并杀死它们,从而减少它们在胃肠道中的数量。在生物武器模型中,共生菌利用它们携带的噬菌体作为武器杀死竞争细菌,导致细菌数量或种类的减少,进而引起生态失调。群落重组模型提出,环境应激源如抗生素治疗、氧化应激或炎症可触发原噬菌体进入细菌,导致共生菌的溶解感染,改变共生体与病源的关系。“不断出现的新菌株”模型表明,通过获取遗传物质可能增加噬菌体毒性——即在宿主体内建立溶源性,而不是诱导细菌裂解。(图2)。

图2 噬菌体驱动肠道生态失调的机制(Mukhopadhy I, et al, 2019)

一项对1周岁健康婴儿肠道DNA病毒组特征的研究,通过对比了产后1周和2周婴儿粪便微生物群落里病毒的丰度,表明在生命的初期,病毒群落变化剧烈,超过半数在第1周出现的病毒种类在第2周就检测不到。这种婴儿期肠道病毒组的不稳定性与婴儿肠道微生物群落的快速变化相一致。与婴儿期肠道病毒组剧烈变化的特征不同,成人肠道病毒组具有相对稳定性。人体肠道噬菌体组的纵向变化与多样性产生逆转录因子(Diversity Generating Retroelements, DGRs)和病毒编码的规律成簇间隔短回文重复序列(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats arrays, CRISPR arrays)有关。Yatsunenko等(Yatsunenko T, et al, 2012)在1年中的3个时间点对成人同卵双胞胎及其母亲的粪便样品进行分析,结果表明,家庭成员之间的肠道微生物群比其他人具有更高的相似性,表明了环境暴露在人体肠道微生物群落形成过程中的重要作用;同时,双胞胎与母亲间的病毒组差异远大于相应的细菌组差异,说明个体间的病毒组构成存在显著差异。尽管个体间的病毒组差异明显,但成人个体内部病毒组构成并不会随时间改变而出现显著变化。人体在1年内超过95%的噬菌体型保持不变,其中以DNA病毒为主,主要为少数基因相似度超过99%的温和噬菌体。此外,Dutilh等(Dutilh BE, et al, 2014)发现一种可能专一感染拟杆菌(Bacteroides)的噬菌体株crAss (cross-Assembled phage)广泛分布在人群中,说明人体肠道噬菌体可能在群体性水平存在一定的特征。另外,健康成人在一项为期9天的研究期内摄入了规定的饮食,研究显示粪便样品中的细菌群落和病毒群落都发生了明显的变化;并且,相同饮食的个体之间的微生物群落差异在晚期时间点有了降低,说明饮食对人体肠道细菌组和病毒组都有影响。

总之,人体肠道病毒组的变化受到多种因素的影响,而与肠道细菌组相比,病毒组更具多样性。随着测序技术的发展,研究者逐步揭示了肠道病毒组的特征及其与其它肠道微生物组之间的内在关系,并记录其在人类健康与疾病状态下的变化;此外,越来越多的证据也表明肠道病毒组是具有可塑性的。

肠道病毒组与人体健康研究进展

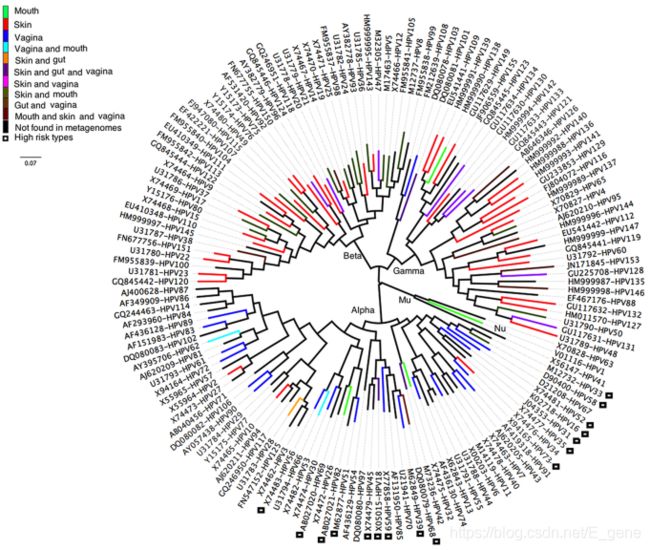

长久以来,人们对病毒的认识被限制于病毒感染人体进而引起疾病,但人类基因组和微生物组研究表明病毒与人体之间存在更广泛的相互作用。部分病毒对人体无害,甚至是有益的;而有些病毒对人体的作用是有害或有益会随环境变化而改变。通常来说,完全适应人体环境的病毒并不会引起临床症状,这些病毒会与宿主间达成平衡以避免逆向选择作用;此外,部分病毒能够参与宿主的生理生化过程。通过大规模的宏病毒组分析,研究人员(Ma YF, et al, 2014)揭示了在美国健康人群中HPV (human papilloma virus)感染率高达67%,但这些人并未出现明显症状(图3)。

图3 系统发育树和在不同器官中发现的HPV类型(Ma YF, et al, 2014)

另外, HIV (human immunodeficiency virus)的感染可以引起病人肠道微生物群落明显变化。总之,病毒与宿主间的关系是动态的共同变化关系(Sun Y, et al, 2016)。

肠道病毒组数量巨大,提示肠道病毒对人类健康的影响可能主要是有益的。早期肠道病毒感染能够产生正面影响,如年轻时的病毒感染可能会促进免疫系统的发育,进而抵抗其后的感染和阻止诱发过敏的过度免疫反应。目前己知早期感染病毒中的多瘤病毒仅有2种能够感染人类。利用宏病毒组的方法,DeCaprio等(DeCaprio JA, et al, 2013)鉴定出了13种多瘤病毒株,并将其中部分病毒与艾滋病患者、免疫抑制器官移植患者的肾脏或神经损伤及皮肤癌等相关联。

表1 人多型瘤病毒(DeCaprio JA, et al, 2013)

此外,炎症性肠病的发生需要遗传、细菌和诺如病毒(Norwalk Viruses,NV) 共同作用,但并非所有的感染病毒对人体都是有害的,Manichanh等(Manichanh C, et al, 2012)发现NV感染小鼠2周后会促进小鼠恢复肠道表面细胞数目及功能,并部分替代肠道菌群功能,且还会促进肠道免疫系统功能的恢复。

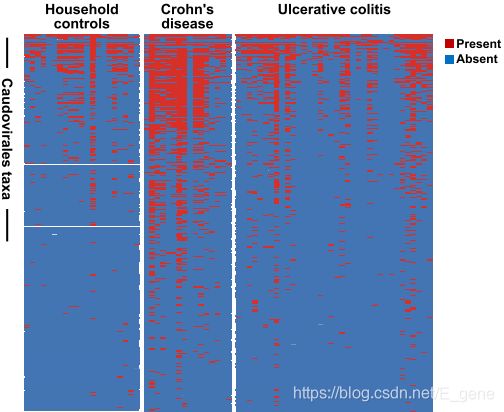

噬菌体中含有对宿主细菌有利的基因,同时,噬菌体可通过基因的水平转移推动细菌快速产生对抗药性,并对人体健康造成一定的影响。人们可能忽略了病毒在糖尿病、肥胖症及炎症性肠病(inflammatory bowel disease IBD)中所起的作用。Virgin等(Norman JM, et al, 2015)人分别研究了生活在英国、芝加哥及波士顿的3组溃疡性结肠炎或克罗恩病患者,将患者粪便病毒组DNA与同地区的健康人进行比对,结果显示炎症性肠病患者肠道内病毒的多样性显著增加,且大多数为噬菌体。据此推测,炎症性肠病也许会使肠道细菌死亡并释放噬菌体,也有可能是有新的噬菌体侵入肠道,干扰了微生物组或消化系统,进而导致疾病(图4)。

图4 CD和UC患者Caudovirales序列的存在-缺失热图(Norman JM, et al, 2015)

Minot等(Minot S, et al, 2012)对采集于12个人的粪便样品进行了宏病毒组分析,识别出51个高变位点,根据蛋白结构预测,其中部分与Ig免疫球蛋白超家族相类似。此外,噬菌体通过类Ig免疫球蛋白与人肠道粘膜相结合,并帮助人体抵抗细菌感染。

在双胞胎肠道病毒组的研究中,结果显示,肠道噬菌体含有丰富的与厌氧核昔酸合成、细胞壁合成和降解等生理过程相关的基因,还包括改变宿主细菌受体及防止重复感染的基因。另外,很多噬菌体基因编码与碳水化合物的转移和利用有关的基因,尤其在肠道环境中,碳水化合物的利用是一个重要的适应因子;同时,基因的水平转移使得噬菌体基因组中的碳水化合物代谢利用相关基因能够进入宿主细菌,这对宿主细菌在肠道中的稳定生存是有利的。目前,噬菌体中大量的与新陈代谢、适应因子相关的基因在肠道微生物生态系统中的功能仍然有待深入研究。

参考文献

DeCaprio JA, Garcea RL. A cornucopia of human polyomaviruses[J]. Nature Reviews Microbiology, 2013, 11(4): 264-276.

Dutilh BE, Cassman N, McNair K, et al. A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes. Nature Communications, 2014, 5: 4498.

Guerin E, Shkoporov A, Stockdale S, et al. Biology and taxonomy of crAss-like bacteriophages, the most abundant virus in the human gut[J]. Cell Host Microbe, 2018, 24:653–664.

Lopetuso LR, Ianiro G, Scaldaferri F, et al. Gut Virome and Inflammatory Bowel Disease[J]. Inflammatory Bowel Diseases. 2016, 22(7): 1708-1712.

Ma YF, Madupu R, Karaoz U, et al. Human papillomavirus community in healthy persons, defined by metagenomics analysis of human microbiome project shotgun sequencing data sets[J]. Journal of Urology, 2014, 88(9): 4786-4797

Manichanh C, Borruel N, Casellas F, et al. The gut microbiota in IBD[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatoloy, 2012, 9(10): 599-608.

Minot S, Grunberg S, Wu GD, Lewis JD, et al. Hypervariable loci in the human gut virome[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012. 109(10): 3962-3966.

Mukhopadhy I, Segal JP, Carding SR, et al. The gut virome: the ‘missing link’ between gut bacteria and host immunity? [J]. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 2019, 12: UNSP 1756284819836620.

Norman JM, Handley SA, Virgin HW. Disease-specific alterations in the enteric virome in inflammatory bowel disease[J]. Cell, 2015. 160(3): 447-460.

Yatsunenko T, Rey FE, Manary MJ, et al. Human gut microbiome viewed across age and geography. Nature, 2012, 486(7402): 222-227.