数据结构-二叉树深度计算及平衡二叉树(AVL树)

二叉树的深度指一棵树中结点到根结点的距离的最大值,一般令根结点为1,其子树深度为2,以此类推

计算二叉树的深度一般利用后序遍历法(左->右->根),先递归求出左右子树深度,再取最大值加1返回给双亲树,这样求出的其实是树的高度,但由于深度与高度数值相等,所以可以直接利用

即

int depth(BinaryTree* T){

if (T==NULL) return 0;//如果为空,深度返回0

int LeftD=depth(T->leftchild)+1;//加上这一层本身的深度

int RightD=depth(T->rightchild)+1;

return fmax(RightD,LeftD);//返回到这一层的最大深度

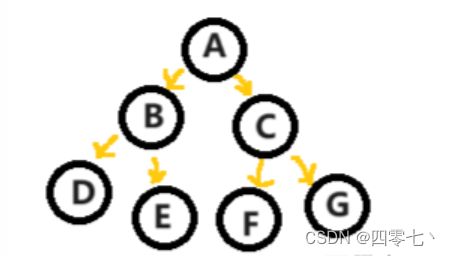

}这棵树的运行结果:

为了提高树的搜索效率,二叉树应该尽量构建得趋于对称,如果出现一棵子树深度远高于另一颗的情况,极端一些如全将结点构建到右子树上,最终的树的效率会趋于线性结构

因此,我们要学会构建一棵趋于对称的二叉树。在二叉树的定义中,左右子树高度差不超过1的二叉树被称为平衡二叉树

(这样就是一棵非平衡二叉树)

由于自下向上返回高度,当一棵子树为非平衡二叉树时,它的双亲及祖先也不会是平衡二叉树,因此当一棵树不是avl树时,可以直接返回-1利于祖先树判断

即

int isbalanced(BinaryTree* T){

if (T==NULL) return 0;

int LeftD=isbalanced(T->leftchild);

int RightD=isbalanced(T->rightchild);

if(abs(LeftD-RightD)>1||RightD==-1||LeftD==-1) return -1;//判断子树或此树是否平衡

else return fmax(RightD+1,LeftD+1);

}再接收result,判断是否为-1,即可判断是否为avl树

int result=isbalanced(T);

if (result!=-1) cout<<"Yes";平衡二叉树的调整

将非平衡二叉树调整为平衡二叉树时,共四种情况

首先判断导致失衡的结点在根结点的哪一侧,接着判断在其双亲的哪一侧,都为左记为LL,左右记为LR,以此类推

LL型:取中间结点,将双亲作为自己的右孩子,如果自己有右孩子,则连接成双亲的左孩子

void LL(BinaryTree* T,BinaryTree** Root){//传入根结点和双亲结点

BinaryTree* temp=T->leftchild;//temp记录失衡结点

T->leftchild=temp->rightchild;//自己的右孩子成双亲的左孩子

temp->rightchild=T;//双亲成为自己的右孩子

*Root=temp;//失衡点成为新的根结点

}RR型:取中间结点,使双亲成为自己的左孩子,如果自己有左孩子,则连接成双亲的右孩子

void RR(BinaryTree* T,BinaryTree** Root){

BinaryTree* temp=T->rightchild;//temp记录失衡结点

T->rightchild=temp->leftchild;//自己的左孩子成双亲的右孩子

temp->leftchild=T;//双亲成为自己的左孩子

*Root=temp;//失衡点成为新的根结点

}}LR型:取最后一个结点作为双亲,将双亲作为左孩子,双亲的双亲作为右孩子,原先的左孩子作为双亲的右孩子,右孩子作为双亲的双亲的左孩子。在此过程中,可以发现调整结果与进行一次RR调整,再进行一次LL调整是一样的

void LR(BinaryTree* T, BinaryTree** Root) {

RR(T->leftchild, &T->leftchild);//子树左旋

LL(T, Root);

}RL型:取最后一个结点为双亲,原先的双亲作为自己的右孩子,双亲的双亲作为左孩子,自己的右孩子作为双亲的左孩子,左孩子作为双亲的双亲的右孩子(和上面反过来),同先LL调整再RR调整结果相同

void RL(BinaryTree* T,BinaryTree** Root){

LL(T->rightchild,&T->rightchild)

RR(T,Root);

}(其实根据排序二叉树的性质,这些方法可以自己模拟推导一下,更易于理解)

这些树的调整都是从小到大调整的,因为子树平衡后双亲也更容易调整或也变为平衡,因此调整过程中提到的根结点是相对于调整的小树而言,而不是整体的大树