认知信息处理系统的认识和理解

转载:http://zhan.renren.com/h5/entry/3602888498045421967

1. 背景

2013年4月2日,美国总统奥巴马在白宫签署批准了一项新的科研计划——“通过推进神经科技创新的大脑研究计划”(Initiative for Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies; 以下称BRAIN计划)。该计划指出,从2014年起,美国政府将加大对认知与神经科学领域的经费投入,通过开发新的大脑研究科技,推动人类心智探索领域的创新革命,并为帕金森综合症、阿尔采默症、精神分裂症、抑郁症、创伤后应激障碍、自闭症、癫痫和脑损伤等棘手的医学难题提供新的诊疗方案(White House, 2013)。这项研究计划是美国政府继人类基因组工程后的又一大胆举措。该项目所涉及的内容涵盖了认知与神经科学、临床心理学等领域的重大核心课题,具体的目标包括:1) 开发新的大脑成像技术,“透视”大脑信息存储与处理的过程(神经科学);2)探明知觉、决策、行动等心智活动的大脑基础(认知心理学);3)建立基因-神经环路-行为的认识链条(遗传、认知与神经科学);4)探索精神疾病的病因机制与干预诊疗等(临床心理学)(NIH, 2013)。该计划也被类比为“人类大脑图谱工程”,并被誉为美国政府在大脑研究领域的“阿波罗计划”。BRAIN计划不仅令认知与神经科学领域的研究者为之振奋,更可能为美国带来巨大的经济效益。据统计,从1988年至2003年,美国联邦政府对人类基因组工程投入了38亿美元,而其所带来的各项经济收益总和约为7960亿美元。也就是说每1美元的投入就带来141美元的回报(White House, 2013)。美国政府预期,BRAIN计划的收益将不亚于人类基因组工程的成就(White House, 2013)。值得注意的是,美国并不是第一个投资人脑研究的国家。在此之前,欧盟就将“人脑工程”(Human Brain Project)视为未来新兴科技的重要任务,并在初期投资了7200万美元进行该领域的技术革新,目标与美国的BRAIN 计划基本相似(BBC, 2013)。

近年来功能核磁成像(Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)所带来的“神经泡沫”(Burge,2010),似乎让人们夸大了对大脑成像技术的期望,并且加剧了科研领域愈加严重的“马太效应”。Burge(2010) 对心理学中的认知神经科学取向(尤其是fMRI的研究)提出了三点质疑。他指出:

首先,神经科学的研究发现往往只是描述性的,而非解释性的。凭借相关脑区激活的描述性分析,我们无法了解人类复杂的心理过程。

其次,神经层面和心理层面的分析并不在同一个水平上,从脑区的激活到实际的心理活动,其中还有复杂多变的中间过程。因此,从神经层面的活动解释心理层面的活动,是简单还原论(reductionism)的思路,其结果不一定可靠。

最后,神经科学的研究牵涉到巨额的研究资金,这将可能导致对科学本身有害的反馈效应。一些不太成熟的项目可能因为神经科学的取向而获得更多资金的支持,然而到最后,这些项目所能够带来的贡献却是相当有限的。如何理性辩证地思考愈益重要的认知神经科学范式,是心理学界所面临的机遇和挑战。

当然,认知神经科学的发展,正在逐步回应各方的质疑。例如,在大脑功能成像领域,机器学习算法的引进可以增强数据结果的解释力,有助于确定心理过程(例如疼痛)的生理标记(Wageret al., 2013);而大批量数据的大脑成像元分析则可以统合不同研究的发现(Lindquist, Wager, Kober,Bliss-Moreau, & Barrett, 2012);同时,传统的功能定位思路也逐渐被多体素模式分析(Multi-VoxelPattern Analysis)所取代,以此克服孤立地看待脑区功能的传统视角(Norman, Polyn, Detre, & Haxby,2006)。然而,这些批评与进步,似乎都还未触及问题的症结。

Marr(1945-1980)是美国麻省理工大学的心理学家和神经科学家。他采用心理学、人工智能和神经科学的技术和方法系统地研究人类视觉加工过程。他最为突出的贡献在于将“计算神经科学”(computationalneuroscience)的方法应用于视觉领域的研究。然而,他在35岁时却因罹患白血病而早逝。在麻省理工大学同事的合力下,在他去世的第二年,Marr关于视觉研究的专著得以出版(Marr,1982)。这本书总结了Marr在视觉领域的贡献,具有独特的见解。而该书的第一章,更从方法学的角度深入地在探讨如何研究一个复杂的信息处理系统,其深刻的内涵越来越受到当今认知与神经科学界的重视(Carandini,2012)。

2. 认识信息处理系统的三个层次

上个世纪五六十年代,单神经元记录技术给知觉研究带来从所未有的革命。研究者发现了视觉神经细胞的“感受野”(receptivefield),更发现了知觉方向(orientation)与大小(size)的特定的神经细胞。研究者甚至认为通过单神经元细胞的记录,人类将完全了解大脑的结构与功能(Barlow,1972)。可是,七十年代过后,相关研究所取得的进展明显放慢。且不论道德伦理审查对损伤性研究的约束,单神经元细胞记录领域的研究者似乎渐渐地意识到该领域的局限:神经细胞层次的探索并不能够透晰人脑复杂的信息处理过程,这就像弄清楚一个电路板结构与功能,并不能告诉我们整个电脑操作系统运作的机制一样。Marr就在这个背景上提出他对复杂信息处理系统的分析层次理论。

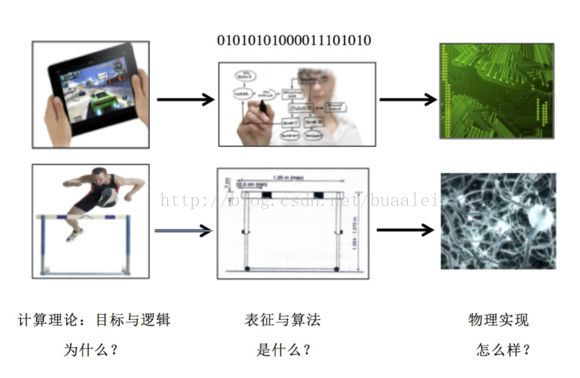

在Marr看来,传统的神经生理学研究往往只描述现象而不解释原因,更无法理清机制。“任何一个复杂的系统都几乎不可能通过剖析它基本组成的构件来认识(Marr,1982)”。他认为,认识一个复杂的信息处理系统至少需要以下的三个层次:计算理论层次、表征与算法层次以及物理实现层次。这个三个层告诉分别我们该信息处理系统的目标与逻辑(为什么)、处理过程(是什么)以及如何执行(怎么样)。

在第一个分析层次上,Marr认为研究者首先要弄明白信息处理系统的计算目标(功能),从而掌握运算的逻辑和思路。在这一认识层次上,信息处理系统的计算过程和具体实现都不是研究者所应该关心的问题;我们所需要分析的是该系统最终所需实现的功效。这种高屋建瓴视角有如早期“功能心理学”或当前“进化心理学”的观点。例如,动物的视觉系统最终需要实现的计算目标是让系统主体获取外界准确的视觉信息,以此帮助主体判断是要逃避还是趋近外在的刺激。这一层面上的分析可以奠定我们对该系统认识的基础:所有的视觉过程都将服务于这样的目标和功能。这将更好地帮助我们推测有效的内在表征和算法过程,以及其适应性的物理构造形态。例如,逃避惊恐的视觉刺激物能有利于生存的目的,因此惊恐的视觉刺激能够更快地进入视觉注意的过程(Öhman& Mineka, 2001),具有计算级别的优先性(内在表征和算法层面的认识)。再例如,为了适应高空辨别猎物的生存需求,鹰眼的视网膜有两个中央凹,并且具有更多的视觉细胞(物理实现层面的认识),因此拥有比人眼高数倍的视觉分辨率等(Shlaer,1972)。

随后,第二个分析层次是内在表征和算法层面上的认识。这是认知心理学最需了解和认识的层次,也是很多心智之谜的所在。Marr(1982)把表征定义为系统处理信息的类型或实体。相较于物理规律来说,心理规律有更多更复杂的“不可知”因素,尤其体现为心理表征的“不可直接测量”。研究者对于这一“黑箱”的探索只能通过实验进行间接的推测。然而,对于心理过程的内在基本表征单元,研究者们通常莫衷一是。以短时记忆的内在表征为例。心理学历史上有著名的“7±2”规律,即人们通常只能够在短期内存贮7±2个记忆单元(Miller,1956)。然而,对于这种短时记忆局限的本质,不同研究者却有不同的看法。一些研究者认为,短时记忆的局限在于“容量有限”,即短视记忆的内在表征是个数有限的“存储槽”,人们只能记住和“存储槽”个数一样的记忆项目数量,空间用完即不能容纳其他信息,因此超过容量的记忆项目将无法分配到记忆的认知资源(Zhang& Luck, 2008; 2011)。然而,另一种观点认为,这种局限在于“质量有限”,即认知资源能够分配到所有的记忆项目中,只不过如果记忆项目增多,每个项目所能够分配的认知资源就会减少。当一个项目内在表征所需的认知资源小于认知阈限,其内在表征的质量便在可知觉的范围之下(Bays& Husain, 2008; Bays, Wu, & Husain, 2011)。这两种相反的观点从侧面体现了我们对心理内在表征和算法层面上认识的局限。我们只能够通过假设检验的过程,对于相互竞争的模型进行验证,以此推测内在表征和算法的过程(vanden Berg, Shin, Chou, George, & Ma, 2012)。可是,对于很多心理过程的内在表征(如知觉、语言、决策等),我们通常缺乏相互竞争的模型和理论,这很容易导致大多数研究缺乏“可证伪性”,不利于科学研究的开展(Coltheart,2013)。

最后一个层次的分析属于物理实现层面上的探讨。对于计算机科学,表征和算法属于软件编程,而物理实现则属于电子工程;而对于探讨人类心智的科学,表征和算法层面的认识属于认知心理学的任务,而物理实现层次的认识则属于神经科学的范畴(Marr,1982)。这一层次的认识就是要实现表征和算法的具体运作过程。要注意,对于同一种算法,可以有多种物理实现模式。例如,同样是加减乘除的四则运算,算盘和计算器就是两种不同的物理实现模式。虽然,这两种计算工具的物理实现不尽相同,内在表征也略有差异(算盘为十进制;计算器为二进制),但是计算任务的目标(第一层次)和算法过程(第二层次)却是相同的。反过来,如果我们仅仅通过研究物理实现层次上的差异而断定算盘和计算器在四则运算过程中完全不同,结论显然是有失偏颇的。此外,通过理清物理实现层面的规律,我们可以赋予基础研究的成果以实用的功能。例如,通过探明运动神经脑区的信号规律,神经工程学(Neuroengineering)已经成功地实现利用人脑意念直接控制外在目标(如机器手或电脑屏幕上的物体)运动方向的设想(Serruya,Hatsopoulos, Paninski, Fellows, & Donoghue, 2002)。这项技术的成熟,将为残障人士带来福音:他们能够通过某种设备,直接用大脑控制行动辅助工具,摆脱残障的局限。可是,这并不意味我们已经理清了运动过程所涉及的复杂的内在表征和算法过程。

图1. 认识信息处理系统的三个层次

我们可以通过图1的例子来理解这三个层次。例如,对于一款重力感应的平板电脑赛车游戏来说,在计算理论层次上,设计者首先要弄清楚该游戏任务的目标:即游戏者可通过重力感应控制赛车左右前后运动。进而,在表征和算法层次,我们可以进一步思考如何实现计算的目标。在计算机编程中,信息的表征即为“0”或“1”的二进制形式。而在系统操作的设计上,我们可以进一步采用逻辑符号规律,建立链接重力感应和用户控制的算法。这些都属于信息处理系统具体的计算内容(是什么)。最后,根据表征(二进制)与算法(重力感应与用户控制的逻辑运算),我们可以使用相应的电子原件,将重力感应设备与电脑硬件整合在一起,这就在物理层面上实现了该游戏的计算任务(通过重力感应控制赛车)。

类似的,对于人类的运动任务,如跨栏,我们也可以在不同层次上对其进行剖析。在跨栏过程中,运动员的目标在于能够让快速地跨过栏杆障碍(计算理论层次)。对此,在表征和算法层面上,运动员的大脑要对栏杆和赛道的信息进行内部的表征和统合,并且判断在何时以何种力度起跳,以及落地后如何调整姿势保持身体的平衡和运动的速度等。在这个简单的运动过程中,现场的信息如何与过往经验(记忆)相结合从而影响最后的运动决策,是内在表征与算法的核心。可是,到目前为止,我们对这一层面的认识还停留在描述的阶段。虽然,而在物理实现层面上,我们可以通过单神经元细胞记录(或者fMRI) 探明运动神经细胞(或运动脑区)在运动执行过程中的活动规律。可是,这并不意味着我们弄清楚了内在表征和算法的机制。

前面提到Burge教授批评了当前神经科学研究取向中满足于“找相关”而不是“找因果”的做法。随后,他又提出了“知觉科学”作为揭示人类心理表征的重要科学,应该受到越来越多的重视。他认为人类思维一个重要的前提就是要能够准确的表征我们所见的世界。“知觉科学”对心理表征的研究可以作为通向人类思维的重要途径。诚然,Burge教授指出了当前神经科学研究领域的一些问题。然而,作为一个非从事神经科学研究的人士,他的批评有失偏颇。例如,他抓住了功能核磁共振(fMRI)研究的一些问题,就批评了整个神经科学对于人类心智研究的努力。他用了“神经泡沫(Neurobabble)一词来批评当前神经科学在心理学领域的兴起。

正如Burge教授所指出的,许多神经科学的研究技术都在寻找神经活动和心理活动之间的相关关系,例如事件相关电位技术(ERP, event-ralted potential)寻找的是脑电和心理行为之间的相关,而功能核磁共振(fMRI, functional Magnetic Resonance)寻找的是脑部血流量和心理行为之间的相关。但是,相关并不能说明因果。为了接近因果关系的求证,神经科学提出了分离的验证逻辑。

所谓分离,指的是大脑活动和心理行为的分离。在具体的研究当中,我们通常可以看到研究者论证验证一个大脑特定的活动在特定的心理行为下呈现,而在其他的心理行为活动中不出现。这种论证属于“单分离”(single dissociation)。然而,这样的论证还停留在相关关系上。研究者为了更加接近因果关系,提出了“双分离”(double dissociation)的逻辑。这种做法源于早期的动物实验。

一个经典的案例是论证大脑颞叶和顶叶在物体识别和位置识别中的特殊作用。研究人员首先损伤了动物的颞叶,动物无法识别物体,但是能够意识到物体的位置(单分离)。研究人员再在另外的动物身上发现,损伤了顶叶,动物无法识别物体的位置,但是能够意识到这个物体是什么(单分离)。这两个关于物体识别和位置识别功能和大脑部位的分离现象组合起来,就构成了一个典型的双分离现象:颞叶损伤,物体识别的能力也消失,但是位置识别能力还存在;顶叶损伤,位置识别能力消失,但是物体识别能力还存在。双分离现象让脑区活动和心理行为之间的特殊相关关系变得更强,更加接近因果的论证。

总之,神经科学并不满足于找简单的相关。Burge教授缺乏对神经科学研究的了解,以致于片面地认为神经科学的研究可以简单地解读。

3.神经科学的研究技术和手段

Burge教授一文给人的印象是神经科学只使用昂贵的fMRI。虽然fMRI技术“贡献”了至少5位诺贝尔奖得主,但是它的弊端也越来越收到人们的重视。研究者把死掉的三文鱼进行核磁共振扫描,之后采用复杂的数据处理方式,也惊人地发现三文鱼的一些脑区在某些时间段内被“激活”。此外,fMRI技术并不是检测神经电流活动,而是检测大脑血流量的生理指标。这种间接关系降低了fMRI的说服力。再加之其很差的时间精度,研究者需要在实验设计过程上花费更大的精力。所以,采用fMRI或者另外一种功能成像技术(PET)本来就并非十全十美。相比于fMRI的昂贵、时间精度差、用生理指标代替神经活动等问题,ERP技术就具有较为廉价、时间精度高、直接检测神经电活动(突触后电位)的优点。然而,ERP技术也难以避免具有空间精度低的问题。 其他的一些记录手段包括了脑部损伤技术(仅用于动物模型或者特殊的临床病人身上)、单神经细胞记录技术(仅用于动物模型上)等。但是这些技术并不适用于人类被试。fMRI、PET和ERP技术作为无创性技术,获准在人类身上使用。因此,我们可以发现,神经科学的研究本来就是一个复杂,并且需要新技术新方法的学科。它的研究并非像Burge教授所提出的那般“随意”(Arbitrary)。神经科学工作者需要“带着各种铁镣跳舞”。同时,它也并一定依赖巨额的研究投入(如ERP技术)。

随着经颅磁刺激、跨颅直流电刺激、神经细胞解码技术等发展,研究者已经能够初步地把神经科学的技术引用到现实中,推动人类的福祉。具体的例子包括,跨颅直流电刺激技术应用到美国空海军领域,提高恶劣条件下战士的认知和决策判断能力;经颅磁刺激应用到抑郁症的治疗上;以及最神奇的是神经细胞解码技术应用到瘫痪病人身上。

4. 视角的混淆

一般人认为,大脑活动和行为反应之间是线性的关系。因此,一旦我们知道大脑活动与行为反应之间的对应关系,我们就似乎弄清楚了从神经系统到行为活动的过程和机制(Weisberg,Keil, Goodstein, Rawson, & Gray, 2008)。人们还会认为包含大脑影像的心理学研究报告更加可信,并且更具有科学性(Keehner,Mayberry, & Fischer, 2011; Krull & Silvera, 2013; Schweitzer, Baker,& Risko, 2013)。即使是久经训练的研究者有些时候也不能避免这一误区。目前大多数研究仍然遵循着这样的潜在假设:一旦我们知道特定脑区(或神经网络)在特定任务下的活动模式(血氧信号或电位规律),与该脑区(或神经网络)所对应的心理过程与机制就得以解释。但从Marr的角度来看,大脑成像或者是大脑刺激一类的研究仅仅增加了我们对心理过程在物理实现层面上的认识,物理实现层面的认识(第三层次)和表征与算法层面的认识(第二层次)不能混为一谈。

BRAIN 计划在认知神经科学领域的设想就充满了这种假设:通过先进的大脑研究技术,我们可以逐渐探明不同神经细胞的功能,可以从更精微的生物化学角度探讨神经递质在信息处理过程中的作用,并且从基因遗传学的角度建立基因-神经环路-行为的链条——这一切都意味着人类心智的谜团得以迎刃而解。然而,如上述,这种把物理实现等同于表征与算法的做法,并不正确。正如弄清楚一个电路板各个电子元件的构造,我们还是无法弄清计算机操作系统的原理。同理,弄清楚神经细胞或者中枢神经系统特定脑区的结构和功能,也不意味着我们能够知道心理活动的内在过程与机制。

从认知心理学的角度来说,表征和算法触及心理过程和机制的核心。然而,究竟什么是心理活动的过程和机制?对此,不同研究者之间莫衷一是。那么,进一步而言,理清大脑活动就能够解释人类心智活动的过程和机制吗?也就是说,我们是否能够通过物理实现层次上的认识来促进表征和算法层次上的认识呢?或许,这个问题的情境正如一个电子工程师希望通过弄清电子元件的运作原理来推测计算机软件的算法编码。答案可想而知。

当前,认知神经科学正以前所未有的速度发展,不可否认的是,通过诸多大脑研究技术,如大脑成像技术(如:fMRI,ERP, EEG)和大脑刺激技术(如:TMS, tDCS, tACS),我们对大脑的功能有了更近一步的了解。这些研究技术补充并完善了前人通过脑损伤病人研究所积累起来的知识,更摆脱了传统大脑损伤实验只能够在其他动物(如大鼠或灵长类动物)身上施行的局限。可是,上述所列的每一项技术在有明显优势的同时,也有明显的劣势。例如,fMRI虽有较好的空间分辨率,但是它只能够通过血氧信号的变化间接反应神经活动的过程,更在时间分辨率上明显逊色于ERP技术。而后者,则在空间计算上遇到反向问题无解的难题,具有较差的空间分辨率。面对不同技术的桎梏,认知神经科学研究者需要通过严格的实验设计以及复杂的数据统计分析才能够得出科学的解释。BRAIN计划在这种背景下诞生,将在技术上大大提高研究的效率,并且开发新的技术以克服这些问题。然而,无论测量可以多么细致、多么精确,值得注意的是,这都是仅仅在物理实现层面增进我们对人类心智的认识。

5. 未来与展望

目前,我们寄希望于BRAIN计划为大脑研究提供更加先进的技术支持。然而,也要清楚地意识到这并不意味着拥有了技术后关于人类心智与大脑的谜团都能迎刃而解。研究者应该谨慎地对待心理过程与机制的问题,区分表征与算法层次和物理实现层次的差异。可是,这并不意味着探明大脑信息处理系统的物理实现不重要。相反,神经科学层面的探索本身也是科学的一大进步。另外,BRAIN计划在临床疾病筛查和早期诊断治疗等方面,也可以提供强有力的技术支持。然而,对于认知心理学的核心问题,BRAIN计划可能并不能达到预期的设想。

在可预见的未来,Marr所提出的认识信息处理系统的三个层次将会越来越受到人们的重视(Carandini,2012)。它背后所带来的争论也将会越来越激烈。研究者应该注意到这样的一种趋势:认知神经科学取向在心理学研究上越来越占主导地位,但是它所面临的批评也不断增多。我们应该谨慎合理地采用认知神经科学技术解答相应的问题,避免跨层次的解读,并且应该更加重视理论和视角上的创新,而不要过分依赖于技术本身。