本文试图从文字演变的角度解读一下「夏」、「華」两字的起源。文献记录会因为各种需要而粉饰历史,然而一些文字的演变,却是直接的记录着某些些历史的变迁。

甲金文「夏」多从「頁」:

只看以上的字形演变,甲骨文「夏」是否「夏」字存在一定疑点。不过幸好战国简帛中的「夏」字很多,其中不少能与甲骨文「夏」发生直接关联:

上图「夏」字构形,不过是将甲骨文「夏」的上部构件「日」移到了左边,并加了构件「止」。还有进一步将上图的左部构件几乎放到构件「頁」下方的:

估计正是在这个构形的基础上,秦国发展出篆文「夏」:

因此,溯源我族古称「夏」之含义,须着眼于甲金文,决不能从篆文「夏」出发进行追溯。因此,古文「夏」从日从頁,后期构件「日」移到左部并加构件「止」。

而要准确解析古文「夏」并梳理清楚为何我族以「夏」为名,少不得了解一下我族的立族历史。而这段历史中,绕不开的一个人物(事物)就是黄帝(黄帝族)。我之前曾写过相关的文字,参看黄帝真的存在吗。

该文从解析「黄」字的构形含义入手,说明“黄帝”这一个概念,其实该有狭义与广义之分:古人众口传说中的黄帝,其实基本上是广义概念的黄帝,也就是黄帝族群。《史记》所载,黄帝之后,帝尧之前,有“帝颛顼为高阳,帝喾为高辛”。帝号高阳(陽)与高辛,也是表明其功绩。其功绩的实质,我认为就是两个农业发展阶段。广义的黄帝,极可能是嫁接了帝高阳与帝高辛的功绩。这恐怕就是《史记》关于帝高阳与帝高辛二者事迹语焉不详的原因了。

帝号中,「高」字的构形本义古今如一。用在帝号中,应该以高举而引申出推广的含义。

关于「陽」,《说文》段玉裁注解很清晰:“不言山南曰昜者,陰之解可錯見也。山南曰陽,故从阜。”此看法也为当代人的共识。「陽」的构形本义为山南,山之向阳所在。而山阳的具体范围,却是与水有关。因为山为水界,水纳山泉。一山之陽,界水而止。越水而南,则为另一山之阴。

是以“高阳”为推广在山南水北发展农业的选址方法。黄帝一族以「夏」为名,甚至很可能源于“高阳”,请看「夏」字甲金文:

上图显示,「夏」字最初构形为目视太阳。此构形可会意为面向太阳,也可会意为观测太阳。从甲骨文中太阳在正上方的构形看,前者的可能性更大。参考前面高阳的解析,黄帝族重新正名为“夏(向阳)”族不亦宜乎:因为太阳正是植物生长的核心,也就是种植业(农业)的基本要求了。因而以种植业为立族根本的黄帝族最后正名为「夏」可以说再贴切不过了。

至于帝高辛,关于其中的「辛」字,笔者曾另文解析过(参看天干的起源),为收获禾本谷物的收割工具。是以“高辛”实际为推广禾本谷物种植。换句话说,确立以禾本谷物种植为主的农业,从帝高辛开始。

而農(农)业的「農」字,其构件「辰」,很可能是除草工具(粤语中「辛」「辰」同音,说明上古两字也可能同音,很可能就因为「辰」与「辛」功能近似):

而农业生产加入“除草”工序,至少不可能在农业最初的阶段。也就是说,「農」字出现前,農业(谷物、果蔬种植)很可能被称为“夏业”(取种植业开展的最基本的要求:向阳)。在这个前提下,东亚大陆各个以种植业为立族基础的部落,都会承认自己是“夏族”了。

又,《史记》载:“帝禹为夏后而别氏”。就是说,大禹的帝号为“夏后”。甲骨文中「后」与「司」是镜像字,彼此互通:如周的始祖「后稷」就是「司稷」,而「后羿」就是「司羿」。所以,大禹的帝号含义,就是指其在成功治水的大背景下,一统了所有“夏族(农耕族)”。

由于不是武力为后盾的统一,所以夏朝的统治力有限(大体还是属于部落联盟性质),夏启之后大概就式微了(实际掌权者变成其他部落首领)。不过,作为第一个真正实现统一的朝代,夏朝还是有相当重要的意义的。只不过正如目前考古所知,夏朝的王城莫知所踪(根本原因,估计是夏朝没有足够的时间与国力建立一个真正自主的王城)。

后来(战国)出现「雅」字,在一些古文中通假为「夏」。「雅」字的本义一般认为是乌鸦,是「乌」字的异体。「雅」字通假为「夏」,除了音近之外,我认为还有一重原因,那就是太阳被古人认为是金乌。

因此,篆文「夏」字放弃了构件日,我想部分原因,恐怕是古文「夏」的“向阳、崇阳”含义,由「雅」字承担了。「雅」字的“雅正”、“高尚”、“优雅”这些含义,不可能由“乌鸦”的构形而来,只能是金乌所代表的古文「夏」字(含构件日)所表示的“夏族”乃至夏族文化而来。

因此,「夏」和「雅」两字,我看都是古文「夏」(从日从頁)的分化字。而金文「夏」构形的改变,强调了“夏天”的含义,其实就是有意无意的抹除甲骨文「夏」“向阳、崇阳”的含义。因为周人除了称“有夏”,还自称“華( )”。换言之,“華”才是周人选择的族名。

正因为种种原因,导致古文「夏」的“种植业”含义湮灭,从而导致我们“夏族”之族名由来无从考究。

也就是说,诸夏(夏族)是我们的最初名号。

而「華」字始见于金文(西周早期),以我看,其构形最初从来从于:

还有「麦」字作为附证:

「來(来)」之构形为麦子,但在甲骨文中,「麦」字的出现,标志着「來」字完成了转注。而「于」之构形为竹竽,但作为动词后,吹竽的动作引申出“在于”乃至“驻扎”的含义。因此,从「華」字的构形与读音综合考虑,「華」更可能与「化」字的含义某种程度的重叠,但又有着区别。

“來并于”,构形含义类似进驻,本义大致为“落地生根”。

当然,若存在多种读音的话(发音类似来或麦),将金文「華」( )看成是「麦」的异体,某种程度也说得通。

正因为单从构形看,金文「華」容易产生歧义,所以战国文字开始出现加构件「艸」的构形。如此,「華」字落地生根的含义就变得明确了,而落地生根的主体是种子,种子呢,却是开花孕育的结果(又或者说,落地生根的必然结果是再次的开花结果)。所以「華」能引申“开花”的含义。

后起漢字(最早见于金文或之后)的构件「來」解作“来去的来”的,还有「差」字:

金文「差」的构形从來从左(也有从又或从右的),所以基本是「佐」或「佑」的异体。而「佐」字始见于战国文字,「佑」字更晚,始见于隶书。所以,「差」字也是转注字,「佐」字出现后,转注为“差错,欠缺、不好”之类的意思,构形下部也自篆文定型为从左。只是上部与「華」字一样,出现讹变,与「來」字渐行渐远。

而对金文「華」的最佳注解,或许莫过于周人标榜的“周虽旧邦,其命维新”(出自《诗经·大雅·文王》)。保持生命力(竞争力)的方法,除了自我创新,还需要吸收外来新技术为自己所用(所谓“來而于之”)。

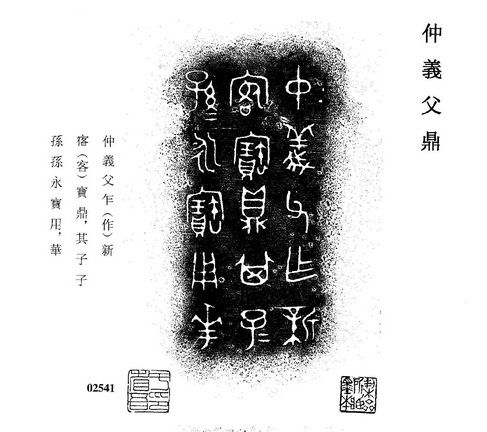

而出土青铜铭文中,也有表示类似含义的句子:

其中的“新客”与“用華”呼应,表达维新的主要途径为“用華”。

可惜的是,加构件「艸」之后的「華」字,变得偏于开花的含义,西汉吊打匈奴的战绩,更让族人失去“其命维新”心态,久而久之,「華」字完全失去了最初“落地生根(來而于之)”的构形含义。

不过,经历了千余年的落后挨打,我们终于再次生起“其命维新”的心态,「華」字也有意无意的发展出新的构形「华」,以“十(拾)而化之”的构形表达类似“來而于之”含义。因此,金文「華」与如今的简体「华」,其相通之处在于:师夷长技以优之(学习别人是长处并化为自己的优势)。

因而,我的理解,我们的历史上,并不存在一个真正意义的华族。周人是“有夏而華”,简称诸夏或诸華,后来合称华夏。而现代来说,我们也不是华族,而是中华民族。因为“华”不可能是一个民族的基本属性。

因此,华夏一词的真正历史起源,是周人“有夏而華”的行为。有夏,所以诸夏沿用。然而周人不只是“有夏”,若仅仅是“有夏”就轮不到周人来推翻商朝。周人(很可能西来的小部落)是在“有夏”的基础上,还“用華”(广泛的吸收东西方各种新技术为己用),所以周人直系封国也称“诸華”。久而久之人们就将“诸華”等同于“诸夏”了。

但在“华夷之辩”中,“華”与“夏”还是有点差别的。“華(其实是華夏)”等于“中国”,而“夏”的含义更广,四夷也能自称为“夏”(中国之人也多数承认)。

至于“華夏”等同“中国”的真正原因,是因为“中(最初为交汇含义)”而后才能“華”。「中」字最初其实是“交汇”的含义。因为偏题了,「中」字解析所以就不在这里展开了,参看:字匿信史——中原之地最初指的是关中