困惑解惑——“假如”史学:存在是否合理

求生1601班 于洋欢

选题缘起

最初选题的时候,我选择的并不是“假如”史学这个题目,或者说在选题的时候我还未曾听说过“‘假如’史学”这个名词。之所以最终选定这个题目,是因为关于“假如”史学的疑惑出现在史纲课的学习过程中。在课堂讨论《告别革命》以及“假如”史学的过程中,我意识我们以前常常做的假设历史这种思考方法不仅有它的专属名词,而且还引起过史学界的大讨论。虽然我喜欢假设历史的其他可能作为娱乐,但是在理智上我不认同把这种“假如”作为学术研究的方法。那么这种广泛被应用的假设历史的方法到底是不是具有其合理性呢?怀着对“假如”史学的好奇和怀疑,我开始了本次探究。

探究过程

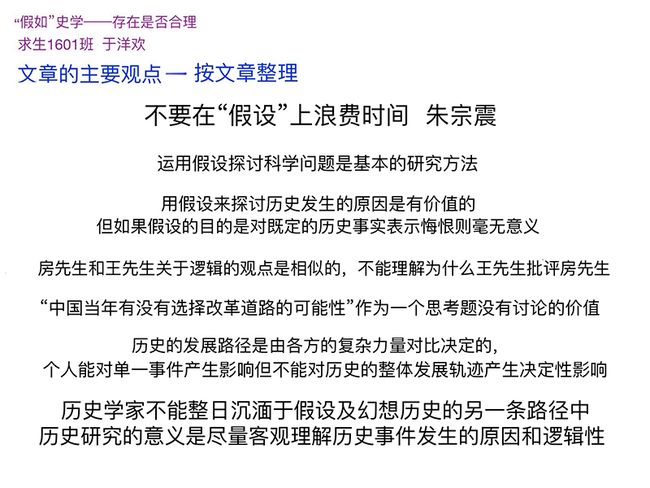

课堂上老师给出了关于“假如”史学的一些参考文献,所以我先从老师给的文献入手开始研究。下图是我一个简单的研究过程:

读完了这些文献,我分别按照文章和观点进行了总结,得出了一些结论,也产生了新的问题。

具体过程

房教授的文章开篇论述了关于“假如”史学的讨论的缘起——即李先生作《告别革命》一书,并在其中做出“选择改良道路会好得多”这一反事实假设。随后总结了李先生在《思想史的意义》一文中提出的观点: 人在历史中具有主观能动性,所以可以假设历史的另一种可能,反对假设则是陷入历史宿命论。

看到房教授引用李先生的文章,我去找来了《思想史的意义》,发现这篇文章与“假如”史学相关的部分和房先生的总结相符。

点出李先生的观点后,房教授总结了史学界关于李先生所做“假如”是否成立的两种观点:李先生的支持者认为改良道路是有“历史可能性”作为根据的,而反对者认为中国历史中没有走改良道路的可能性。并对学术界的探讨作出结论:

史学界将近10年的“假设历史”的讨论,其核心就是在讨论反事实条件句。

对此,房教授提出了自己的观点:关于“假设的前提是不是存在历史可能性”的讨论没有意义,因为讨论“反事实条件句”则需认为前提假设为真,需讨论的部分只是前提能不能推导出结论并从逻辑学的角度进行了论证。

因为缺乏逻辑学的基本知识,我寻找了逻辑学的论文,找到《反事实条件句初探》作者秦珊珊,《神州旬刊》, 2013(14):150-150,虽不是影响因子较高的期刊和作者但是贵在清晰易懂,下一段内容来自于此文章。

反事实条件句(counterfactual conditionals)也叫“虚拟蕴涵命题”,它是用下述形式表述的命题“:如果P已经发生,那么Q也会已经发生。

反事实条件句是这样一个论断:如果发生某件和现实相反的事件P,那么很可能发生Q事件。

反事实条件句的特殊性在于,它们具有非真值函项性。换言之,它们的真值不能由其支命题的真值决定。对于如何确定反事实条件句的真值条件,学界有三种主要观点:古德曼、雷谢尔等人认为,一个反事实条件句为真,如果把它的前件P与似规律的概括和背景条件的陈述结合在一起之后,能够逻辑的推出他的后件 Q;刘易斯在可能世界理论的基础上阐述了反事实条件句的真值条件,也即是判断一个反事实条件句的真值必须先确定或假定其前件为真,前件的真是相对于可能世界而言的;第三种观点则认为,反事实条件句应该看成是一个论证,它能判定有效或无效,而不能判定真或假。

这一段我们可以看出房教授采用的是与古德曼相同的观点:反事实条件句由“前提能否推断出结论”来判断真假。

反事实条件句是蕴涵在实际生活中的具体运用。人们运用反事实条件句是为了表达作者对某种事件或现象的情感或意向。

反事实条件句的前件和后件的关系不一定是必然的,而是基于经验作出的一种判断。运用反事实条件句进行思维能够为寻找原因提供重要的线索。

这一段中说明了反事实条件句一般用于表达情感和思考事件发生的原因。

基于上文逻辑学的分析,房教授做出总结:

“中国当年如果选择康梁的改良主义道路会好得多。”对于这个命题,不需要讨论前件有没有历史可能性作根据,即不需要讨论中国当年有没有“选择康梁的改良主义道路”的可能性,而需要讨论命题的前件与后件的关系,需要讨论为什么“中国当年如果选择康梁的改良主义道路”就会“好得多”,而不是“坏得多”。

接下来房教授运用了大量的史实论证了清政府无力领导现代化进程,选择改良会“坏的多”这一观点,并指出李先生论证中出现用“假设证明假设”的逻辑错误,批评了盲目相信“好得多”才是陷入历史宿命论。

经过充分的论证后,房教授得出结论:反事实条件句需要考虑前提能否推出结论,而这个“能否”需要用史实而非其他假设来证明, 从这个意义上讲没有所谓“假如”史学而只有实证史学

文章的最后,房教授也提出:中国能否选择改良道路这一论题值得讨论,但不应放在反事实条件句的语境下进行探讨。

房先生的文章以逻辑学角度切入假如史学问题,根据反事实条件句的特征提出最主要的观点对于“假如”史学的探讨不应当关注于“假如”的前提是否具有历史的可能性,而应关注命题的前提能否推出命题的结论。在这个观点下,房先生运用大量的史实论证,得出结论选择改良道路“坏的多”的可能性更大。

先生的文章结构清晰,关于反事实条件句部分符合逻辑学的主流观点,关于“好得多”还是“坏的多”的部分史料充足,论证有力可信。

王教授的文章副标题为——房德邻教授《评“‘假如’史学”》感言,针对房教授的文章提出了相反意见且对房教授进行了批评。

王教授的文章以自己少年时期求学经历开篇,提出“客观历史的必然性更多地表现在它的总趋势上, 而历史发展的具体道路是多种多样的”。李先生隐晦的提出“提倡‘历史规律’的历史学研究者是出于‘某种需要’所以得出结论“人云‘假如史学’者,如果从方法论的角度看,并没有什么毛病”。接下来作者提出“改良道路可以用‘假如’的方式进行讨论”并用自己前几年的文章提出观点中国改良条件不仅不差于日本在某些方面还优于日本。

然后作者转述作者理解的房先生的观点:

**房教授则认为,所谓“反事实假设”就已经说明“在事实上是不存在的、未曾发生过,甚至是不可能存在、不可能发生的了”,亦即没有什么 “历史根据”或“历史可能性”可讨论的。

**

由上文对房教授文章的分析可知,这里王教授误解或者曲解了房教授的观点。房教授的观点为:

这个关于“假设的前提是不是存在历史可能性”的讨论没有意义,因为讨论反事实条件句需认为前提假设为真,需讨论的部分只是前提能不能推导出结论。

即房先生认为讨论“假如”史学的重点是探讨假如的前提能否推出命题结论,而王先生则把房教授在文章中批判过的争论命题的假设前提有没有历史可能性理解为房先生的主要观点,阅读至此我对王先生产生怀疑。

接下来王先生为驳斥自己理解的房先生的观点,论证了“历史可能性”的意义所在,并提出论证历史可能性的工具“除了实证史学还要加上辩证法和历史主义”

阅读至此,我对“历史主义”进行了调查,先阅读了《历史主义的由来及其作用》(作者美国格奥尔格·伊格尔斯,译者王晴佳)、《论题:历史主义作为历史学方法的价值与局限》(作者李勇,刘进)又查阅百科,历史主义的定义大致如下:

第一,具体的观点。从客观的历史实际出发,而不是从某种观念出发;从既有的事实出发,考虑具体时间、具体环境里的历史过程的客观内容。

第二,发展的意识。用发展的眼光看问题,而不是用僵死的、停滞的观点去研究历史。

第三,阶级的观念。就是同阶级分析方法结合起来,用阶级的眼光看待历史问题。

历史主义是一种注重历史事件发生原因的史观,它强调历史事件发生的背景、发展的过程和阶级的观念。

从上文的观点王先生提出:对待历史事件的看法应该拒绝简单化的事实论证,并在此再次暗示了政治层面的影响。

随后王教授用史料论证了改良道路也很有可能实现,并将君主立宪的失败和孙中山组织暴力革命的成功大部归结于载沣处理立宪请愿的严重失误。

最后,作者再次强调自己的观点:在任何国家任何社会,革命都是属于非常态性事件,是社会矛盾累积激化、政治危机处理不当、政治妥协终未达成、历史当事人的一方被“逼上梁山”之举,并在此搬出一顶高帽硬把历史的非常态性事件说成是历史的常态和唯一的选择,政治家这么做情有可原,史学家也这么做则有违职业的要求。

王教授的文章以批判房先生为目的,但在主要观点好的多坏的多均有可能;论证命题要使用实证而非另一个假设等方面均与房教授一致。而王教授主要的批判点否认改革之路的可能性是对房先生观点的误读,且王先生关于立宪失败的论证带有一定的历史英雄主义色彩,还在文中不时透露着政治方面的暗示,这不由得让人对王先生的这篇文章产生怀疑。

朱先生的文章是由上面两篇文章引发的,开篇先提出自己关于 什么样的假设有意义的观点:

如果假设是为了探索造成历史运动结果的复杂原因,那么假设就是有价值的;如果假设是出于对既存的历史道路的愤恨和忏悔,那是没有价值的;而如果假设的设定, 就是为了证明另一条道路的可能性,就宏观事变来说,基本上是徒劳的。

随后总结了前两篇文章中两位教授的观点(与前文的分析类似不再赘述),并得出结论不明白王先生为什么批评房先生。

接下来作者提出核心论点**“中国当年是不是有可能选择康梁的改良主义道路”,作为一道思考题是有价值的,而作为一道证明题实在是浪费时间。 **朱先生认为,历史的道路是由复杂的力量决定的,单个人物或者事件可能在小范围产生明显影响但对历史最终的结局产生何种影响因为过于复杂而无法计算。

随后作者反驳了王先生文章中的观点“康的人为失误导致最可能成功的改革失败”朱先生举例证明了康有为很可能不具有领导改革成功的能力。而后犀利的提出既然可以假设康有为不失误,那么我们还可以假设更多荒谬的情况。并发问“如果专业历史学家整天沉湎在历史的假设之中,幻想着历史的另一条道路,我们何年何月才能对历史实际走过的道路进行研究和透彻的理解?”朱先生认为,革命当然不是唯一的道路,但是我们无法证明不通过革命中国可以救亡,因为“历史就是这样走过来的”。

文章的最后,朱先生比较了中西方历史研究在强调价值评价方面上的区别,并反驳王先生对于历史研究者职业要求的论断,提出:

专业历史学者本着价值中立的原则,“如何尽量客观地理解运动的源流、时代背景、发生的原因以及运动发展 的逻辑性”,这才是现代专业史学的职业要求。

朱先生的文章既表达了对房先生的支和对王先生的反对,又就“假如”史学问题表达了自己的观点做假设的目的决定做出的假设是否具有探讨的意义,假设是研究历史的一种方法但历史学者不应沉溺其中。

赵先生的文章是对前三篇文章有感而发。开篇赵先生先总结了三位先生的观点分歧点:

房德邻、王也扬二位先生分歧的焦点在于: 房先生根据形式逻辑的法则,根本排斥对反事实假设的“历史可能性”的探讨;王先生则认为, 正是这种“历史可能性”构成了作为研究方法的历史假设得以成立的基础。朱宗震先生则主要从实际操作的层面分析了假设运用的局限,隐约可见其与房先生的价值立场相似。

这一段落中,我发现赵先生对房先生的观点也存在误解,房先生的观点是由逻辑学可看出“假如”史学的前提是默认正确不需要探讨的而赵先生将之理解为房先生排除对历史可能性的探讨这不免令人遗憾。

接下来,赵先生对讨论“历史可能性是否浪费时间”提出了自己的看法历史的当事者具有主观能动性,或者说“正是人的主观选择赋予历史以灵魂”所以赵先生从历史的指导现实这一意义中得出结论“讨论历史的可能性可以提供历史的智慧”。

文章的第二部分中,作者针对朱先生的“历史是复杂力量对比的结果”这一观点提出怀疑,作者认为历史人物对历史的作用可能至关重要。

这里作者自称承认个人的作用并不是“英雄史学”和“历史唯心主义”,我由此查阅了这两方面的资料。

主观唯心主义者把历史的发展看作是由少数英雄人物和帝王将相的意志、品格、才能决定的。

历史唯物主义关于人民群众是历史的创造者的原理同英雄史观的根本区别并不在于是否承认个别杰出人物的作用,而在于如何回答谁是历史发展中的决定力量。

在现代西方哲学中,英雄史观仍然以新的形式不断出现,如存在主义主张少数领袖人物所体现的神秘化了的个人情感、意志的存在是历史发展的支配力量,认为“负责的个人是社会变化的先锋”。

那么作者到底是不是“英雄史观”呢,从作者所举的例子可以看到,作者所举关于张学良和毛泽东的例子都是优秀的个人对单一历史事件产生巨大的影响,而没有涉及但是更复杂的历史条件。所以在我个人观点下,我认为这里有一点“负责的个人是社会变化的先锋”的意味。

接下来的一段,作者再次从历史的作用上探讨了假如史学研究的意义,作者认为通过对历史当局者做出不同选择进行假设可以知道未来创造历史的人们。作者同时对只注重史实的观念进行了批判,认为历史学研究必须有其现实指导意义。

赵先生的文章着重于历史的现实指导意义层面,认为假设过去历史人物的不同选择可以指导未来的历史创造者。但是,从历史唯物主义的角度看,历史并不是有做出重大决定的个人单独创造的,而是由人民群众共同创造的。换句话说,历史是具有必然性的,再优秀的个人、再具有历史的智慧,也不能阻挡历史的车轮。从这个角度看来,过于强调历史的指导意义有些“英雄史观”的意味。

但这篇文章以及我上面的分析引发了我对另一个问题的思考,那就是历史研究的目的和意义是什么。作为求科班的学生,我倾向于认为历史研究和自然科学研究一样,都是一个不断追求真相的过程。但是历史研究的是永远无法回去的过去,这样的情况下似乎真相是无法寻得的。而如果从实用角度即赵先生提倡的“指导现实”来考虑历史研究的意义,那么就会出现我刚刚分析的问题——既然历史是时代背景客观条件决定的,那么历史当事人的选择是否那么重要?从这里更加深入一步,如果从唯物主义来看,历史当事人的选择是由他们本身做出的,还是历史的潮流决定的?

任何事物的意义都是难以判断的。来浙大面试的时候,就有一道题目是“你认为大学生为什么要学习历史”,当时我对历史意义的思考就是简单的“以史为鉴”。现在关于“英雄史观”的分析让我发现这个问题并没有那么简单,它值得更为深入的探讨和研究。

李先生的文章堪称一篇檄文,言辞激烈的抨击了“唯心史学”在史学界抬头的迹象。这篇文章对于“假如”史学的观点反对的更加强烈,认为在“反事实”的前提下推出的结论同样是错误或者有害的。李先生认为“假如”史学既是历史唯心主义的代表,研究者企图解说历史的另一条道路即是走上历史唯心主义的迷途。

我认同李先生的关于“假如”史学带有一定程度的历史唯心主义或者说英雄主义的色彩,但我认为对历史的假设讨论也绝不是一无是处,暂对指导现实的作用避而不谈,假设历史是一个研究历史发展原因的不错方法,就如同逻辑学所讲“反事实条件句”可用来研究事件发生的原因。

龚先生的主要观点有两点第一 历史是既定发生的事实,后人可以评论但是没有可能指导它重来一次;第二 历史工作者的任务是认识解释历史,研究的重点是历史事件发生的原因,而不是臆想历史。

从龚先生对历史研究者任务的定义中,可以一窥历史研究的意义,历史沿研究者研究历史事件发生的原因,可以视作努力发现历史的规律。这里是不是可以认为历史研究具有发现关于人类社会的普遍规律这个目的?

曹先生关于假如史学的观点基本与李先生一致。曹先生文章与众不同的观点是认为 历史的研究者是无法直接看见历史本身真相的,唯有通过假设与验证方可接近真相。这个观点固然正确,但是这种假设是基于史料且可以也应当被证实的,与“假如”史学的反事实假设有本质上的不同。所以对这种假设意义的论证并不能支持“反事实假设”具有意义这一观点。

小结

这次探究从“假如”史学而起,经过阅读各位先生的文章,我将学术界争论点总结为以下四个递进的问题:

1.“假如”史学的前提是否有历史可能性有没有讨论的价值?

2.如果有意义,那么中国“走康、梁的改良道路有没有历史可能性”?

3.如果前提没有历史可能性,那么这样前提下的结论有没有讨论的价值?

4.如果有价值,那么这种讨论的价值是什么?

这四个问题基本涵盖了各位先生的论点,也可以由此对“假如”史学存在的合理性和意义做出判断。

经过深入思考,到目前为止我的结论如下:

1.在“假如”史学的“反事实假设”背景下,前提是否有历史可能性不具有讨论的价值,这是由逻辑命题本身的特质决定的。但离开“反事实假设”(“好得多”)的范围(即单纯讨论“中国是否可能走改革之路”),这个命题有讨论的价值。因为前提是否具有可能性决定了历史的另一种选择是否存在,从而决定了讨论历史的另一种选择是否有意义。

2.中国走康、梁改革道路的可能性很小,这结论来源于史料,在此不多做论述。

3.因为走改革道路的可能性很小,所以讨论是否改革“好得多”的价值也相应很小。因为在历史的车轮之下,历史人物做出的选择是客观条件决定的,所以没有什么所谓历史经验教训值得借鉴,“假如”史学所谓指导现实的最主要功能也就不复存在。

4.这种小小的价值我认为主要体现在假设可以协助分析历史事件发生的原因。通过假设一个没有发生的情况以及分析其没有发生的原因,可以助于反推出发生了的历史事件发生的原因,从而有利于历史学研究发现社会发展的普遍规律。

深入研究

前文已经提到,这篇文章引发了我对历史学研究目的和意义的思考,而且引发了我对历史必然性与“以史为鉴”冲突的困扰。我将会在这个方向继续进行调查和思考。