“从没见过。”

这是大多数人,对去年最后一部电影的感慨。

但意味却可能截然不同——

有人说是革命性的电影手法;

有人说是年度最烂;

有人说是前所未见的断崖式票房跌幅。

答案呼之欲出了——

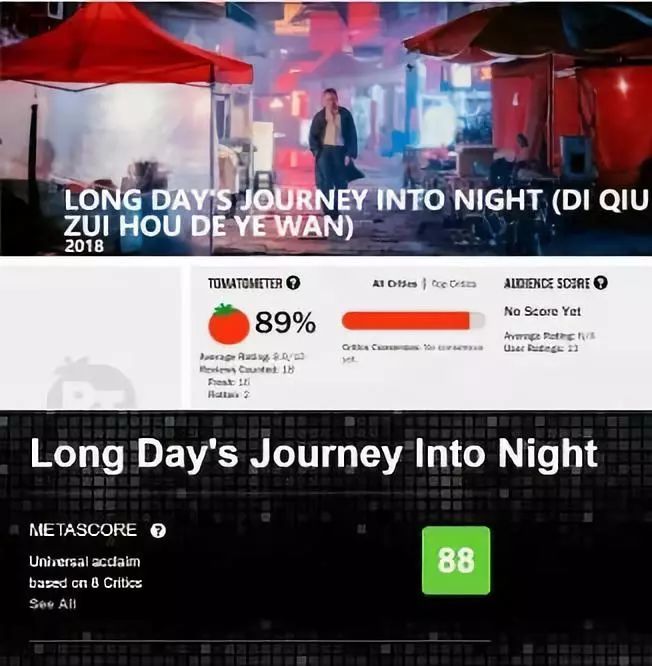

《地球最后的夜晚》。

2018年最后一天(12月31日)上映,一天票房豪取2.64亿,于国产文艺片是想都不敢想的奇迹。

然而第二天,也就是2019年第一天,票房坠落到1113万。

跌幅高达96%!

在购票平台上,负评将《地球》淹没:

“没情节,烂片!”

“不是科幻啊,大烂片!”

“从10分钟开始就睡着了,年度最烂!”

在猫眼app上,《地球》评分仅2.7,这是什么概念?还不及另外一位毕姓导演现象级烂片《逐梦演艺圈》分数的一半。

但《地球》究竟有多烂呢?

在国内一片骂声的同时,海外口碑反而一片红。

IMDb7.2,烂番茄89%好评,媒体综评metacritic高达88!

更别说此前的戛纳和金马,《地球》都积攒了不俗的口碑。

相信很多人已经看明白——

菜是好菜,只是上错了桌。

起因是……

《地球》到底在说什么?

这是去看了跨年场的观众最想问的问题。

其实经过梳理之后,《地球》的故事简单而通俗——

罗纮武(黄觉 饰),一个被情所困的中年男人,让他出不了爱情围城的,是多年前一个叫万绮雯(汤唯 饰)的女人。

在得知自己的父亲去世后, 罗纮武回到老家贵州凯里,触景生情,他想起了12年前发小白猫(李鸿其 饰)被杀,而自己却用白猫遗留的手枪,杀死了老大左宏元(陈永忠 饰)的过往。

白猫和罗纮武,都是被万绮雯利用——她想假借私奔,逃离凯里。

故地重游的罗纮武,最后在残破的电影院里,做了一场关于过往的梦……

梦里他和所有人再度相遇。

其实在Sir看来,《地球》难懂的不是故事。

是形式。

比如前后符号的呼应,如同解谜一般。

比如,梦境里第一个出现的那个羊头面具小男孩,他是谁?

联系现实很容易就得到答案——

罗纮武和万绮雯有过一个没敢留下的孩子,罗纮武说,生下来,我会教他打乒乓球。

于是,这个没有出生的孩子,就这样闯进了父亲的梦。

现实的结,梦境里解。

这也解释了《地球》为什么不合逻辑——

我们的梦境都是以现实经历为元素的。

只不过这些元素在潜意识的加工下,变形、异化,编排成了不可思议的模样。

《地球》是一部浪漫、轻盈、柔软的电影。

但它落到普通受众的那一端,却变成了重重砸下的拳头——

有人冲到售票前台,要求退票,逼问影院员工,你给我讲讲这片到底说了啥!

有人质问3D眼镜带了有什么用,因为他们没有坚持到那个3D长镜头,就提前退场了。

还有人,将拳头愤怒地向银幕砸去。

失控

《地球》的神级开局出乎了所有人的预料,甚至是片方自己。

最初是电影上映前25天,汤唯等主创在抖音录制短视频,话题很健康——

#2018年最后一天想做什么?#

有人留言,“想跨年时吻到喜欢的人”。

有数学好的直接说,要是能看到晚上9:40的场次,正好可以在电影结束时跨年。

这种情感导向被抖音捕捉,被不断发酵,转化,成为抖民的一个表达出口。

同天,《地球最后的夜晚》在两大电商平台的想看数累积激增了八万。

第二天,宣传方顺水推舟,发布《<地球最后的夜晚>发行票价及跨年活动声明》。

正式推广“一吻跨年”营销。

果然,上映首日去看《地球》的,大多数都锁定了“跨年场”。

然而这些冲着“一吻跨年”去的观众,等到了跨年的零点,却发现接吻的兴致全无,只剩下一脸懵逼。

这也就无怪乎第二天票房断崖式下跌。

换做别的电影,还有可能借一众差评的热度,再吸引一拨好奇的观众去看看,电影究竟有没有那么“烂”。

而《地球》,愤怒的观众可能都找不到语言去形容它的“烂”。

事实上,观众期待看一部爱情喜剧没问题。

《地球》的艺术探索也没问题。

大家都说,错在了营销。

文艺片就不能营销吗?

也不是。

事实上,没有什么文艺片只满足于自己的核心受众。

很多人早就忘记,2004年国庆档,王家卫的《2046》宣传语是啥。

啥也没有,因为预告片里字幕有这些:

梁朝伟,章子怡,王菲,木村拓哉,巩俐,刘嘉玲,张震,张曼玉,董洁……

女生看到这个阵容就惊了,男生看到女生看到这个阵容惊了之后也惊了,这肯定是科幻大片啊!

《时代》杂志赤裸裸地盛赞:“想看一场精彩的接吻戏吗?去看《2046》梁朝伟和巩俐的演出吧。”

于是上映第一周全中国冲了近2000万票房。(15年前,很高了)

第二天断崖。

最终只有3000万票房。

咱们再往过去看。

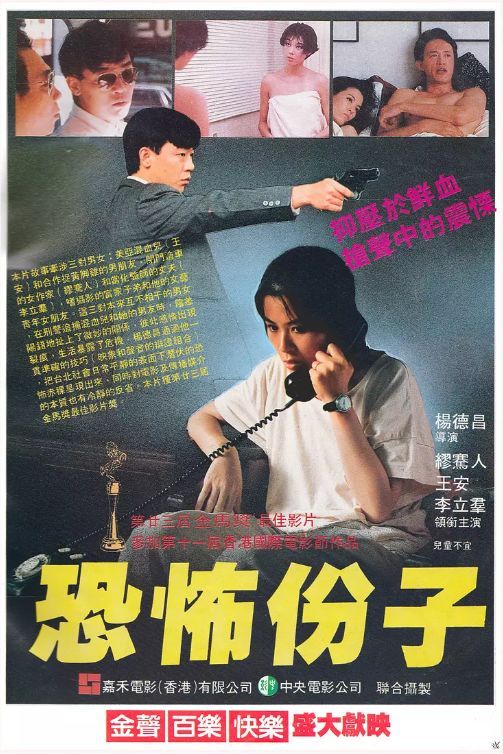

杨德昌的《恐怖分子》。

1986年年底贺岁档上映,宣传点是黑帮枪战大片。

结果呢,根本不是警匪大片,悠缓的文艺路数,让观众“大呼上当”。

这些,相信给《地球最后的夜晚》打一星的,一定都深有同感。

我们经常说,港台的电影译名,特俗。

比如什么安东尼奥尼的《蚀》被翻译成《欲海含羞花》,《勇敢的心》被翻译成《惊世未了情》,还有最让人摸不着头脑的《肖申克的救赎》为什么要叫《刺激1995》?

是港台的电影人就更肤浅低俗吗?

不是。

区别在于,这些电影在内地没有引进,而当年在港台却是要实实在在卖钱的。

直译,当然更“诚实”。

但有多少人,会看见一个字《蚀》而走进电影院呢?

即使身为文艺片,也不会放弃把更多观众“哄”进电影院。

这就是有没有背负KPI压力的区别。

从起名字的学问上来看,《地球最后的夜晚》无疑是成功的——

1,“地球”两个字给人宏大的暗示,不像是小众片;

2,“最后的夜晚”给了“跨年一吻”充足的营销卖点;

3,片名暧昧不明,符合电影的调性,它甚至可以辩解,我没骗你啊,这是一部片名都很难读懂的电影。

《地球》想吸引更多“非核心受众”走进电影院,这也是任何电影想做的事。

但谁也没想到的是。

一个营销的idea,在网络的发酵后,集中爆发,直至失控。

谁的锅

有的人把这次《地球》的口碑崩塌归于营销错位。

坦白讲,Sir只能同意一半。

现在的营销,确实“鸡贼”,但算不上“虚假”。

一方面,营销方确实把“一吻跨年”当作噱头,借抖音等社交媒体下沉到二三四线城市。

但另一方面,电影的其他物料,比如海报,比如预告,并不像《爱情公寓》完全把盗墓动作剪成爱情喜剧,依然保留其独特的文艺气质。

可惜,这时代走得太急。

过去,观众走进电影院还会象征性了解导演,演员;今天,可能仅仅凭借一个被制造出来的“仪式感”,我们就愿意掏钱买票。

这种“非理性的消费”为文艺片的票房提供了想象力。

但也为之后的“口碑反噬”埋下伏笔。

一个本不会成为爆款的爆款,要偿付它透支的流量。

这是大众文化的“守恒定律”。

所以,Sir倾向于把这次营销行为定位为——

一部文艺好片,也是一部“商业烂片”。

它在文艺片层面取得了前所未有的成绩,但在商业逻辑上,却处处显露出“找补”的败笔。

按照今天中国电影的市场状况,我们的文艺片观众存量,目测在300万之间,折合票房,就是1亿+。

这决定了文艺片如果主要战场在国内,投资额最好在5000万以下。

但从《地球最后的夜晚》2000万到7000万的追加投资,决定了它要不想赔本,必须从其他观众群“找补”。

这就有了今天“撕裂”的一幕。

与其把锅甩给营销,不如从项目的根本上反思,是不是有更完备的排片计划,更合理的成本控制,以及,更可追究的负责人体制。

Sir并不怀疑导演毕赣,演员汤唯、黄觉,乃至参与这部电影的其他主创对拍出一部好电影的执着雄心。

——事实上,在制片人单佐龙一篇名为《“地球”的至暗时刻》的文章中,就披露了毕赣为了某个镜头可以不要导演费,汤唯主动耽误其他戏补拍《地球》,黄觉后期不收补戏费,甚至主动拉来好友张歆艺的投资……

等等等等。

但就像李安导演说过的——

(拍电影)的每个故事都是可歌可泣

什么押房子啦,什么没有多少钱啦,大家拼命啦

可是你电影比赛不能够让大家去同情

你本身气要足

这是我讲的格局

我们文化和教育造成我们怠惰

让我们缺乏竞争力

你不能老是靠民族的感情或者你一厢情愿的热情

期望观众都要说你好

文艺需要引导。

对文艺片的宣传推广也合情合理。

但从长远看来,要想实现国产文艺片天花板的突破,靠的,绝不可以只是某次“神来之笔”的营销。

Sir更不想看到的是——

今天,关于这场“营销”的讨论,甚至覆盖了电影。

关于电影文本的讨论少之又少,相反,目之所及的,全是情绪输出的“对骂”。

文艺青年骂抖音用户装逼不成毁了一场好戏。抖音用户骂文艺青年眼里只有“电影”装不进普通人。

故事派骂电影不会讲一个好故事就是不合格;艺术流反驳电影的本质绝不是故事,要听故事你怎么不看小人书。

乃至导演毕赣,这个名字也被一些受骗的观众永久录入黑名单。

这种因“审美趣味”不同而将对方打入敌人阵营的做法,或许才从根本上断绝了中国持续出品优质文艺片可能。

因为文艺片的本质绝非禁锢,是颠覆。

是让你看到这世界的混浊和生活的裂缝。

是你在看到混浊和裂缝中生出一种“我们都是可怜人”,众生平等的悲悯。

电影或者有“低俗”和“高级”之分。

但喜欢/讨厌什么电影,决定不了你成为一个“低俗”还是“高级”的人。

本文图片来自网络