自古帝王爱玩物

瓷器珐琅织锦玉

幸不丧志

康雍乾祖孙三代是其中典型代表,大型HOBBY周边发烧家族。最近几年,雍正和乾隆两父子在“玩物”上的审美差别,被现代人花式比较。

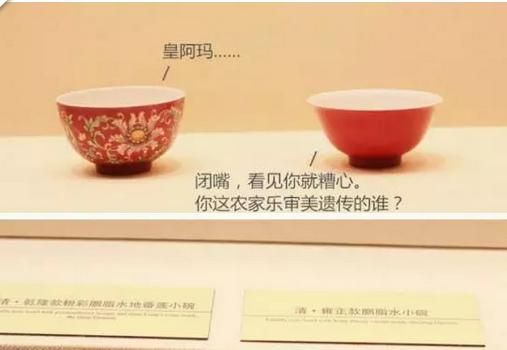

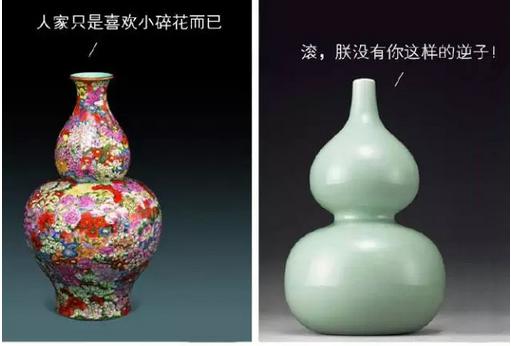

小清新文艺雍正爷VS大帝王华美乾隆帝

雍正的诗与远方,极简吧,素雅吧

乾隆的繁华江山,华美吧,富贵吧

然而这样你就说雍正审美完胜?

That’s no no

任何以现代流行审美眼光评判历史文艺风格的优劣行为都是耍流氓

举个栗子

你当年有没有觉得棉布裙和小白鞋简直土爆了

而他们才是最美的烟火

三十年河东三十年河西

现在棉布裙和小白鞋是不是文艺女神X宝爆款?

我就问你是不是!

所以,对于历史物件儿的评判,咱们得慎重一点。

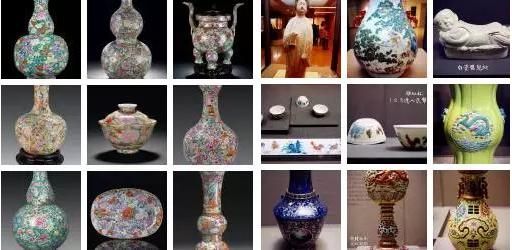

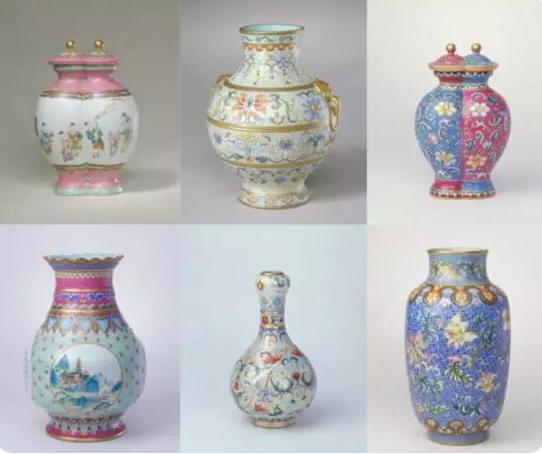

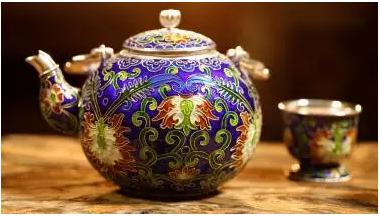

以珐琅来说吧,珐琅又叫景泰蓝,在雍正和乾隆时期都有很多佳品,但也不能随随便便从故宫小金库里拎两件儿出来就开始比划吧。

珐琅是隋唐时期从东罗马帝国那一块儿传过来的技艺,雍正和乾隆两朝中间差了这么些年,咱们是不是得比较历史文化背景?

* 技艺传入中国之后,肯定要融入中国本土艺术文化的发展,是不是得比较西方文化影响程度和中国民族民俗文化的加持程度?

* 从珐琅的制作工艺来看,也分为高温珐琅和低温珐琅,胎体釉色呈现皆不一样。

* 珐琅技艺也分很多种,掐丝珐琅、嵌胎珐琅、画珐琅、透明珐琅,物种不一样能一起比较吗?

*珐琅器物的用途也是千差万别,一个插花用的花瓶,一个摆设用的西洋钟,怎么比?

所以我想给乾隆爷平个反

还是说珐琅,其实从传入中国开始,就为帝王将相所喜爱。

尤其在康熙年间还设立了宫廷珐琅作,在全国各地举办珐琅匠人选秀,技艺佳者则入宫为事,制作专供宫廷内府使用的珐琅器。

珐琅制作的不同技艺在不同朝代也有所区别,比如掐丝珐琅,来自于波斯,明代永宣时期的皇帝们钟爱掐丝珐琅,宫廷中大量烧制。

到了景泰时期,掐丝珐琅的制作技艺可以说是炉火纯青,形制精美,色彩饱满,达到了巅峰状态,而此时出品的掐丝珐琅也就是后代所称的“景泰蓝”

明宣德掐丝珐琅缠枝花卉纹盏托

画珐琅则出现得较晚,清朝才从欧洲传入中国,当时称谓“西洋珐琅”或“洋珐琅”。

传入中国后,工匠们结合中国传统的瓷器烧制技艺,出现了瓷胎珐琅,画功精湛,图色繁复。

清康熙御制铜胎画珐琅彩黄地牡丹雉鸡图盖盒

成交价1972万港币

康熙爷对画珐琅尤其钟爱,曾朱批谕旨曹雪芹的爷爷曹寅:“近来你家差事甚多,如珐琅磁器之类先还有旨意件数,到京之后,送至御前览完才烧。今不知骗了多少磁器,朕总不知...。”

傲娇的康熙爷非常不开心,曹寅家有这么珐琅瓷器,居然不让朕知道,麻利儿给我送到宫里来看看。

然而正是由于康熙对画珐琅的钟爱,导致了掐丝珐琅在康熙和雍正年间,一度没落,掐丝细密釉色不及,品种单调质量不佳。

直到乾隆时期,掐丝珐琅工艺才全面兴盛,并正式达到巅峰。

然而乾隆爷被黑的最惨的,也是这些珐琅彩,呵呵,就是你们口中丑丑的重工奢华艺术品。

然而你们知道吗,乾隆时期掐丝珐琅的技艺可比康熙雍正时期成熟多了,掐丝粗细均匀流畅,色釉种类多样,釉色艳丽洁净。

而且乾隆常把古代书画名迹巧妙地运用到掐丝珐琅的纹饰中,以追求绘画艺术与珐琅工艺的完美结合。

清乾隆御制铜胎掐丝珐琅胡人像

成交价652.8万欧元

关于清代宫廷珐琅制造,还有这么一个故事。

当时云南地区很多进京赶考的人为了讨好考官,经常用精美的珐琅器作为礼物送给考官。

云南有一谭姓家族,世世代代制造珐琅,谭家出品经常会被用作这样的礼品或供奉之物带到京城,也就是这样的“因缘际会”,谭家的珐琅银器声名远播。

谭家珐琅之所以会受到人们的喜爱,主要原因还是它从本质就与其他珐琅制造技艺有所不同,也就是咱们在前文提到的低温珐琅与高温珐琅的区别。

谭家珐琅以纯银为胎,经过压模烧接上色等多道复杂工序之后,还要经800度明火反复烧制,直至釉料凝结,颜色定型。

经过高温烧制的珐琅,会焕发出玻璃一样晶莹剔透的光泽和色彩,并且历经千年磨砺不会有丝毫脱落。

而在前文提到的景泰蓝,则属于低温珐琅,它的烧制温度仅为300度左右,釉色哑暗,经年累月之后,会掉色甚至脱落。

于是皇帝招揽谭家匠人入宫,成为了宫廷御用珐琅工匠。

在清帝国轰然倒塌的战火中,被皇室权威禁锢在宫闱的古法高温技艺几乎失传,现在云南唯一能完整掌握当时的宫廷技艺的传承人也正是谭氏一族的后人谭志平,在2007年被评为云南省非物质文化遗产传承人。

云南谭氏这一古法技艺,究其根源,可以追溯到公元1253年忽必烈西征,珐琅工艺随军队落地云南,而“景泰蓝”的工艺,在明清之后才出现,云南古法珐琅可以说是它们的鼻祖。

谭志平的作品,可文艺清新可华贵纷繁,用现代人的审美眼光来评判现代人的珐琅作品,肯定人人心中都有个美丑高低之分。

但现代潮流快速变换,今天大家都爱简洁素雅,可谁知道明天会不会就喜欢浓墨重彩呢?

与其跟现代潮流较劲儿,不如回到古老的手造时光,感受在没有现代机械的时代,匠人们如何用双手来完成十多道复杂的工序。

通常人们去博物馆,如果对于文物的历史背景和制造技艺没有充分的了解,看见一堆瓶瓶罐罐摆在那儿,最多也就评价一句好看或者不好看,这不能称之为观赏或者体验。

真正能称之为体验的,是了解一个珐琅器的制作过程,感受每一道工序的精巧和匠人手中沉淀的技术。