1.

老孙,我有点儿想你了。

在我很小的时候,我便与老孙相识了。他那时高出我很多,玩到兴起时会与我浪漫的拥抱,彼时他的臂膀要比我粗壮,宛如一条不喑世事的巨蟒将我温柔的禁锢,我有些透不过气却不敢声张,生怕一丝一点的声响会令老孙沸腾,比巨蟒还要莽的家伙,我不敢想象。

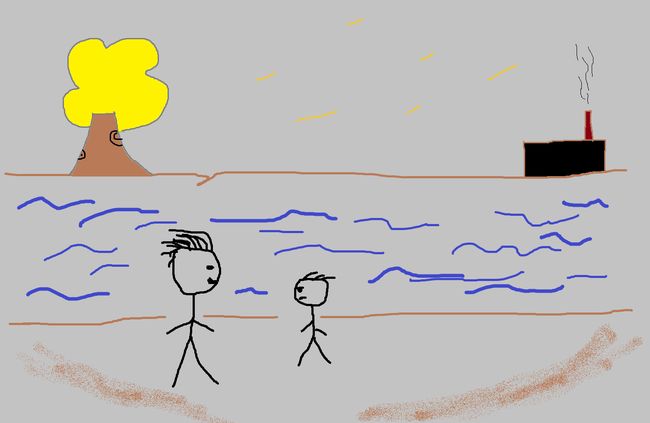

第一次与老孙探讨生命的起源,是在门前的河堤上。他与我并排而立,望着夹杂着泥沙的河水自西向东滚滚而去,温吞的生命长河第一次起了波澜,我向老孙抛出了一个深刻的问题——那就是我从何处而来。

老孙自顾自的欣赏着毫无美感的波涛,轻描淡写的掩盖了我的来龙却絮絮叨叨的向我解释着我的去脉——诸如以后这河水肯定会变得清澈,等我的臂弯和他一样粗壮之时我便可拿着吊杆在河堤上钓鱼,横跨小河的桥梁定能整修一新,我粗鲁的打断了老孙的绵延,含混不清的重复了一遍我的困惑——我从何处来。

老孙瞄了我一眼抬起胳膊敷衍的指了指小河的上游,说我应是从那里来。

那里是哪里?我不解。

老孙抡了抡胳膊,定是用了一些气力,转而对我说,那里是河流的源头,你应该是光着腚露着鸡儿坐在一口绿色的塑料盆里,一路漂流。

这个解释很是唯美风流,风流到我有些恍惚。老孙拍了拍我的后背,笑着说:“过些日子,咱们去看看河流的源头。”

我摇头,暖风吹动我头顶稀疏微黄的毛发,说:“算了吧,那一定很远。”

老孙思忖少顷,毛发晃动的频率与我如出一辙。

“源头很近,”老孙望着泛黄的水面喃喃自语,“远的,是尽头。”

后来,我竟真的在家里找到了一口翠绿的塑料盆,盆沿上弥散着河水与泥土的味道。我褪光了衣服像一支剥了皮的甘蔗一般杵在盆中央,拍打着自己的身体凝望着自己的鸡儿,对老孙钦佩的一塌糊涂。

2.

老孙是条无私的汉子。

一个明媚的午后,老孙捧着一个黑色的袋子冲了进来。彼时我正坐在炕头用报纸叠着一架纸飞机,老孙的风尘仆仆令我惊喜而意外,哆嗦的手硬是将纸飞机活生生揉成了手榴弹。

老孙撩了撩头发,从袋子中掏出了一把枪,一把散发着高傲的塑料气息的玩具枪。

我握着手榴弹,宛如攥着一颗破了皮的煮鸡蛋,老孙则熟练的拿出塑料子弹开始填弹,然后帅气的眯起左眼,右手托枪,枪口朝着布满蛛网的天花板;左手上膛,却闻咔嚓一声脆响。

我以为是弹不虚发,老孙却睁开眼睛诧异的端详着手中的玩物,原来是塑料枪口开裂,那缝隙足以塞下我的煮鸡蛋,啊不,手榴弹。

老孙嘟囔了一句,回身拿起一卷白色的医用胶带吱吱的将枪口包裹了一番,煞有介事的掂量了一下,眯起了眼睛,又用眼缝中残存的余光瞟了我一眼,说:

“要战斗,总是他妈的会有牺牲。”

说罢,他一个激灵弹起半蹲着举枪瞄准,天上一脚地上一脚看得我云里雾里一愣又一愣,说时迟那时更迟,他摆着帅气的姿势瞄了好久,终于射出了第一发塑料子弹。塑料子弹在枪膛里噼里啪啦乱响了一气,然后慢慢悠悠的飞了出去。

“啪哒”。正中墙角痔疮软膏的小纸盒。

老孙吹了吹枪口,问我闻没闻到残酷硝烟的味道,我一脸懵,只闻到医用胶布散发出的浓浓消毒水的气息。

“我他娘的好像蹲的痔疮犯了。”老孙把枪扔到一边示意我过去扶他一把,我拽他起来,发现他依然高出我许多,只不过相比彼时河边探讨生命起源之时,我俩身高的差距已然缩小。

“拿着玩儿吧。”老孙敷衍而潦草的把枪推到了我的面前,揉着屁股嘟嘟囔囔的消失在上午九十点钟那冷峻而夺目的阳光中。

我左手手榴弹,右手机关枪,天下无敌。

3.

我七岁生日那天,老孙请我吃了一块几近融化的蛋糕,和一碟从国营饭店打包的烧茄子。

巴掌大的蛋糕装在粉色的塑料盒子中,上面隐约点缀着俏皮的樱桃。当我颤抖着打开盒盖时,七月末的日头照射着那可怜的奶油,一切美好的期望伴随着樱桃的陨落,犹如水银泻地、火山喷发一般流淌了出来。老孙大喊着让我快他妈用嘴接好,我便乖乖伸出舌头,沿着塑料盒的边缘宛如傻狗似的舔舐着流淌的奶油。

老孙看着我,笑了起来,那笑容让我忘记了舌头被塑料盒的毛边割的生疼。他和我并排坐在河边的石阶上,打开包着烧茄子的红色塑料袋,让我闻一口。我舔着蛋糕,朝塑料袋里用力的吸了吸鼻子,什么味道也没吸到,却佯装陶醉对老孙说着很好很好。老孙心满意足的抖了抖袋子,那油腻的茄子上满是他莫名的骄傲。

我吃完那块蛋糕时,黄昏已至。

老孙抢过我手中的粉色塑料蛋糕盒,对我说:“我们开船吧。”

我朝老孙点点头,脸上满是纯白而粘腻的奶油。

老孙把那盒子放进了小河中,水波载着它放肆的向远方荡漾。

“你要是有什么愿望,趁现在赶紧构思构思,等那船开远了,就不灵了。”老孙指着逐渐远去的小船,语气莫名的急促起来。

“我想吃烧茄子。”我脱口而出。

“这他妈是馋,不是愿望。”老孙拍了我脑袋一下,并未发力。

“那……我不想上学。”我斟酌了一下,拣了个自认为靠谱的心愿。

“放屁。”老孙抬腿便踹了我一脚。

粉色的小船无声消失在河流的尽头,时光匆匆流转却佯装一切从未发生,我仰着头张着嘴看着粼粼的水面,把那句“欲说却未说”的心愿迂迂回回的按进了胃里,小心翼翼埋葬在奶油蛋糕与烧茄子之下。

老孙点了点我的下颌,说:“别张着嘴,像个傻逼。”

我点点头,咬紧牙关,闭上了嘴。

老孙摸着我的头,宛若传功——他逐渐谢顶,而我正在缓缓发芽。

世界仿佛被按下了快进键,倏地真实起来。

4.

后来,老孙搬家了。

那是一个凉风微起的初秋,树叶微微泛黄,却不至于如此这般壮烈的落地有声。

老孙搬家时来了好多人,大家拥挤着吵闹着搭把手出把力,一个清早便帮老孙家把搬了个彻底。那天我逃了课,为的无非就是能帮老孙出点儿力,顺便,和他告个别。

可是那低矮的门口与狭窄的巷弄聚集的人太多了,我宛如一枚滑腻而坚韧的汤圆,被那些有力的肌肉、沉重的皮箱和庞大的家具轻松挤出,流落于喧嚣之外。

坐在车上的老孙终于在人缝中看到了我,他朝我摆了摆手,微笑着指了指小卡车的副驾驶。

而我却莫名的想起了很久很久以前,老孙向我敷衍指点河流源头时,那挥舞的臂弯。

小卡车开动了,尽管,开的很慢,却也实打实的跨过一条一条的河流,驶上一座一座的小桥。老孙坐在后座,看着窗外柔柔的河水有些出神,想必他也记起了当年那套蒙骗我的“源头尽头之悖论”,当然,也可能是神枪手与手榴弹,或者,也会是融化的蛋糕与烧茄子。

我回头问:“老孙,你的新家在哪儿啊?”

老孙笑而不语。

“我可是逃了课来帮你搬家。”我在副驾驶上絮絮叨叨的对老孙说着。

老孙在后座拍了拍我的肩膀,不轻不重,不急不缓。小卡车不知开上了什么路,开始颠簸,我分不清抖的是老孙的手,还是我的肩。

小卡车继续行驶,仿佛一路卷走抽空了这个世界所有的纷乱与喧嚣,留下了无垠的寂寥和沉默。

许久,车停了。

老孙小心翼翼的理了理裤脚与衣襟,尽量让它们看起来利落而潇洒。那是一个难得的没有秋风的早秋时日,没有那些煽情的映衬,倒也令我们内心中对彼此的念想变得平淡,老孙站在秋日冷暖交错的阳光中向我挥手,我抡了抡书包,向他致意。

我认为这世上最残酷的事情,便是告别。因为无论我多么用力、多么完美的去告别,都无力也无法改变告别的内在——虽是笑着挥别,可挥别又终究与笑无关。

几缕青烟过后,老孙便回到了他的新家——新家不大,无非一个雕花的木匣,一张窄窄的照片,一盒潮湿的香烟,一听跑气儿的可乐,以及,几支七天后便会撤走的香烛。

后来,卡车颠簸着走了,喧闹的人群散了,我站在秋日的中心,紧闭着嘴,咬紧牙关,无声流泪。

因为老孙活着的时候对我说过,

“别张着嘴,像个傻逼。”

5.

每次去老孙家看他,都会带着可乐和香烟,它们是老孙人生种最为中意的两个物件儿,这和我对廉价蛋糕和国营饭店烧茄子的痴迷如出一辙。

老孙在那木匣中或坐或卧,静静的听着我的喃喃。我站在老孙的对面,放肆而谨慎的向老孙讲述着这世间的种种——说近了,怕他没经历过这些年的光景,听不懂;说远了,又怕他想起那些年的一切,托梦来揍我。

每次临走,我都会颇具仪式感的将可乐与香烟打开,并排而放,庄严肃穆。这一走许是一年,许是几年,待我再次拜访老孙时,一年或几年前的庄重早已变成了一片狼藉。照片上的老孙摆出一副严肃的表情,不悲不喜的凝视着一切,似是洞悉了世事的变迁,却从不开口向我吐露分毫。

他比我冷静,也比我有境界。

老孙刚搬走时,我总会梦到他。梦中我俩乘着翠绿的塑料澡盆顺流而下,在某个街口登陆上岸,手拿纸团手雷和玩具冲锋枪去打劫蛋糕店,然后跑到国营饭店里肆意挥霍,点上两瓶汽水,一份烧茄子,以及好几碗米饭。

后来,偶尔也会梦到老孙。我俩并肩伫立在小河边,我注视着河流的源头,他凝望着河流的尽头,无声无言,就像是杜琪峰某部电影的某一帧的定格。

再后来,我,已不会再做梦了。

想必,这就是纷繁喧闹世界中,最为司空见惯的纪念与忘却罢。

那条有关生命起源的河流没有改道,河堤的两侧布满了鲜花绿草,风起时,芳草摇曳,就像模糊记忆中老孙头顶那稀疏而飘逸的毛发。时光流转,我的脑袋也呈现出谢顶的苗头——儿子果真还是从老子的基因组中分得了一杯羹,得到了老子的遗传。现在我的发际线,就像是午后的海平面,似乎每天都在上升。要是老孙还在,我倒真想看看他的顶已经谢到了什么骇人听闻的地步,我也好以此为鉴,为我二三十年后的发型,早作打算。

所以啊,

老孙,我有点儿想你了。