在彻底完蛋之前,你应该燃烧起来

你赶往 那座城市的航班

你是否还坚定信心的走向远方

你依然期待明天的答案

你习惯了自由,不留遗憾......

很快,长达四天的五一假期就要到来。有这样一群人,匆匆踏上了前往另外一座城市的旅程。在假期里,他们将会一起露营、唱歌、嘶吼,彼此交流与拥抱,享受青春与自由。朴树、Chinese Football、惘闻、盘尼西林......一个个耳熟能详的歌手和乐队,将会轮番登场,带来阵阵狂欢。

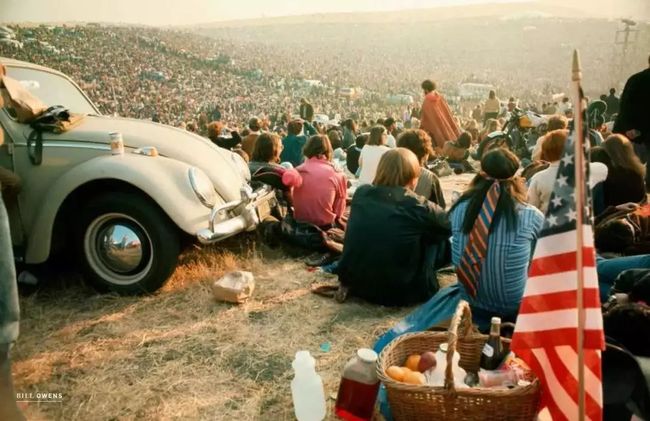

今年,迷笛音乐节的主题是“致敬伍德斯托克”。这个被誉为“中国的伍德斯托克”的迷笛音乐节,在筹办中也跟历史惊人地相似:1969年的伍德斯托克在开始前一个月仍旧四处奔波寻找新址;2019年,迷笛音乐节在开始前一个多月临时改档5月2日-5月4日,意外补足的完整三天,仿佛与五十年前呼吁“Three Days of Peace and Music”的时空平行呼应。

就像50年前伍德托斯克音乐节上著名的那张照片一样,在遍地狼藉的时代,紧紧相拥,在芜杂与虚无的生活中,他们逐步走入音乐节,点亮希望,也成为了最绚烂的底色板。

1969年8月17日,伍德斯托克音乐节的最后一天,一对恋人被狂欢后的零落一地的周遭景象包围,披着沾了泥土的毯子相拥。

从乌托邦到享受生活:中国音乐节十年

作者:王小峰

(个人公众号:wearthreewatches)

1.

摇滚乐是年轻人发泄的方式

音乐节是一个乌托邦

1995年,我采访崔健,谈到音乐节这个话题时,崔健很兴奋地说:“我希望有一天搞一个音乐节,有上百万人参加,大家聚在一起享受音乐,非常自由。”

崔健甚至认为,音乐节就是一个乌托邦。那是十五年前,当时中国人对音乐节的了解就是伍德斯托克音乐节,这场有五十万人的聚会被赋予了很多神话,也成为追求乌托邦梦想的摇滚乐手们向往的乐园。那时,崔健被列入限制演出的名单中,只能在他简陋的办公室里做着乌托邦的梦。

一度,北京连续举办过几年爵士音乐节,但观众对爵士乐的了解还很少,影响力很小,几年后,爵士音乐节就办不下去了。

直到2000年,北京迷笛音乐学校在校园举办了第一场音乐节,才正式拉开了中国音乐节的序幕。

当时迷笛音乐学校位于北京上地信息产业开发区,实际上就是农村,交通并不方便。五一期间,当地农民忽然看到有很多留长发、穿奇装异服的年轻人涌来,打破了这里的宁静。就这样,当时以文艺青年、摇滚铁托、城市愤青、闲散游民、理想主义者、乌托邦分子以及农民为主的摇滚音乐节诞生了。从规模上讲,第一届迷笛音乐节参与的人并不多,两天大约有两千人参加。从形式上看,它更像一个学校的汇报演出,参与的乐队都是迷笛音乐学校的学生,包括后来有些名气的乐队“舌头”“痛苦的信仰”“木马”“废墟”等三十支乐队。

迷笛音乐节的前身,是迷笛音乐学校举办的音乐节,参与的乐队都是学校的学生。图片来源:迷笛

迷笛音乐节的前身,是迷笛音乐学校举办的音乐节,参与的乐队都是学校的学生。图片来源:迷笛

第二年五一黄金周期间,迷笛学校举办了第二届音乐节,观众增加到每天三千人,参加的乐队有四十支。“摇滚乐并不重要,重要的是你自己。”这是当时“舌头”乐队的吴吞说的一句话,这句话也逐步验证了音乐节主角是观众的变化过程。

从2002年第三届迷笛音乐节开始,它真正走向户外,在香山脚下,每天有将近四千人参加,参加演出的乐队增加到五十个。音乐节从此变成了年轻人在长假期间休闲放松的一个乐园。也是在2002年,在云南丽江举办了第一届雪山音乐节。现如今,热波音乐节、西湖音乐节、雪山音乐节、张北音乐节、草莓音乐节……遍地开花。

但从当年的效果来看,无论是主办者还是观众,都没有真正进入到音乐节的角色中,毕竟在此之前中国没有户外音乐节,观众的参与感还停留在到体育场馆听音乐会的状态上,音乐节作为产业平台的模式直到最近几年才被主办者真正开发利用起来。

迷笛音乐学校校长张帆说:“我到现在总觉得,中国的摇滚音乐节,可能就真是有点上天安排的,注定了只能迷笛音乐学校搞。如果任何一个公司搞的话,首先它没有那么多乐队、那么多观众。迷笛学校做第一届到第四届,尤其是前两届,乐队就是迷笛的在校生,观众就是迷笛的学生,学生的朋友拉过来,在校园里折腾。还有一点,最重要的是演出公司没有场地,在任何地方公安局都不会让你在能装一两千人的地方乌托邦一般地折腾。但是迷笛有场地,因为有校园,这就是2008年没停办的原因。2008年被通知停办的时候,我们还是回校园,那时候做第九届音乐节。我们能让音乐节一直苟延残喘,一直没断,最核心的就是我们有自己的大本营。”

迷笛音乐学校,被称为“中国摇滚音乐的黄埔军校”。图片来源:迷笛

最初,张帆没有想过在校外或者户外办音乐节。一直以来,公安部门对于户外群体聚会的审批仅限于体育比赛,组织上千甚至上万人的音乐节,在当时是不可想象的事情。过去,自发性的群众“聚会”也仅限于游园。但2004年北京密云发生的元宵节游园踩踏事件,让公安部门更加确信开放性场合的聚会潜在的危险。

所以,张帆在当时没有去公安部门申请办户外音乐节的想法。“我们做音乐节,从开始就没指望在户外。在2000年,谁能想象会在中国各地有大型音乐节呢。但这十年确实发展太快了,我翻出2000年的照片看,人还是那样儿呢,没法想象。到2003年,即使校园里已经满了的时候,我也一点没有奢望到外面去。2004年五一因为密云踩踏事件也没搞,到10月,海淀公园主动找到我,说你们盛不下了,来海淀公园吧,我说行啊,但是没批。后来石景山区雕塑公园知道了,找我们,我们就过去了,所以是他们给我们拽出去的。我们本来想就这么一直玩下去,没有任何商业企图,真的纯粹是一种特别舒服的群体的狂欢吧。”

事实上,音乐节走向户外并且像国外的音乐节那样玩并不是件容易的事情。2004年在雕塑公园举办迷笛音乐节,到最后公安局也没有批,等于是默认。2005年在海淀公园的迷笛音乐节,海淀公安局在演出的头一天才批下来,但没有把批文给主办方。从这两次审批能看出,公安部门对户外音乐节的安全很担忧,同时又不想承担责任,不出事皆大欢喜,出了事要问责。

张帆在回顾当时与公安部门打交道的经历时说:“我们跟公安的沟通最后完全是针尖对麦芒,他们说不让卖酒,我说户外音乐节喝啤酒可以让人软性高兴。他们说喝酒会打架,我说不会,亚洲人喝不到打架就软了,我说我们卖的酒倒到纸杯里,和国外一样。他们说你们的观众必须坐着,因为在迷笛音乐节之前全中国所有的演出都是坐着看的。我说你摆着椅子万一有紧急事件发生对疏散不利,海淀公园很宽阔,大家走着看,不是很好吗?

我们给他们看国外的音乐节的录像、照片,我说音乐节是个节日,不是音乐会,大家要互动。因为这种事跟他们沟通很难,他们没有概念,不知道音乐节是什么。他们又说,摇滚音乐节有毒品怎么办,有的话给治安造成很大压力,我说摇滚音乐节不可能有吸毒,不可能有摇头丸,不可能有海洛因,为什么?很简单,摇头丸你吃进去后要音乐不停地在动,至少半小时,这样才能High,但我们的摇滚乐,每四五分钟就停一下,停了会让吃摇头丸的人难受死不可。

迷笛音乐节,观众的互动也成为内容的一部分。图片来源:@在别处的完美生活

他们又说要是有抽大麻的怎么办,我就直接说了,如果我发现现场有吸大麻的,我们的工作人员会把他尽快带离现场,你们警察不要上,容易造成矛盾激化。我说摇滚乐是一种让年轻人去发泄的形式,你们警察不要管,以往的迷笛音乐节都很安全。这种会我们可能开了七八次。最后他们说你说的也有道理,但我们公安也为难,死活不给我演出执照。最后我说你不给也得给,舞台都搭好了,观众来自全国,2005年10月1日当天,海淀公园门口可能聚集七八千人,你是放还是不放?最后提前一天,他们说你们搞吧。我们当时就觉得,成功了。”

迷笛音乐节是第一个由政府文化局批准的民间机构办的叫“节”的节日,之前不允许民间机构办节日。北京90年代有个“北京国际爵士集萃”,底下人们都称作爵士节,但政府一直没批。张帆说:“我们很自豪,我们是第一个批下来的民间节日,现在民间节日越来越多了,我觉得真是件挺好的事情,老百姓有权利自己给自己过节了。”

张帆认为他们可以跟公安部门把话摊在桌面上谈,还是出于双方信任这个前提。以往在学校搞音乐节,不存在大型活动审批问题,但是迷笛音乐学校还会请当地公安部门过来,这期间从未出现过违法乱纪事件,这也逐步让公安部门认识到音乐节是安全的,并不像想象的那样麻烦。所以,几次户外音乐节搞下来,北京海淀区政府已经把迷笛音乐节当成扶持创意产业的内容。但是,2008年这一届户外迷笛音乐节由于种种复杂原因没有搞成。

2008五一迷笛音乐节,逃跑计划、痛仰乐队等著名乐队在演出计划中,但可惜由于一些原因没有办成。

张帆说:“2008年本来五一要搞,文委非常支持,我们提前六个月就拿到批文,海淀公安局说3月份我们就能拿到批文。当时海淀区政府给了我们50万的创意产业扶持资金,他们已经认为迷笛音乐节是健康的创意产业。

但是从3月开始,先是比约克事件,然后藏独、疆独闹事儿。4月20号公安给我打电话,说这事真的不能搞了,他们给我举了几个例子,首先一个外国乐队在台上喊台独、藏独、疆独,台底下人把他办了怎么办?当时还有一支法国乐队,抵制家乐福事件已经闹得很大了,万一愤青们把法国乐队打了怎么办?如果有人搞破坏,进来扔炸药包怎么办?他给我分析了七八种可能性,我当时没话反驳,这不像你不能喝酒不能坐着还可以跟他们讲讲道理。

演出前六天他们又通知我们,海淀公园的门已经锁死了,你想运设备都运不进去,舞台搭不起来,5月1日观众来了也没法看,如果这次你帮我们,以后我们再帮你。话已经说到这份上,我就说那行吧,我想办法通知他们吧。我出了海淀公安局,坐在路边,当时觉得心里特空,不是失望,也不是难过,也不着急,就是如释重负的感觉,我争取、我投入、我努力了,但是没有成功,我也没怨公安。开始我们努了全劲,想拿迷笛给奥运会做暖场,给全世界看看,中国也能做这么大型的国际音乐节。我之所以如释重负,是因为我非常相信我们的观众,只要组委会或者我写个东西,大家会非常理解。

事实上,公安非常紧张,说五一那天你要带着工作人员到海淀公园,去疏散那些有怨气的观众。我说你放心,观众不会闹事,因为我们该说的都说到了。他们说那你也得来。到海淀公园后非常平静,就有些外地观众来了以后会在草地上非常平静地坐一会儿,算是一种纪念也好,憧憬也好,回忆也好,迷笛音乐节今年没有,我们还坐一会儿,聊聊天,可能有一二百人,我就跟大家聊聊天,当时定了30支乐队,我们临时通知乐队取消演出,有的已经来不及了,我们临时做了四天的校园音乐会,很多人就到校园去了,非常好,很安静,海淀公园没有任何事情。所以公安也很感动。”

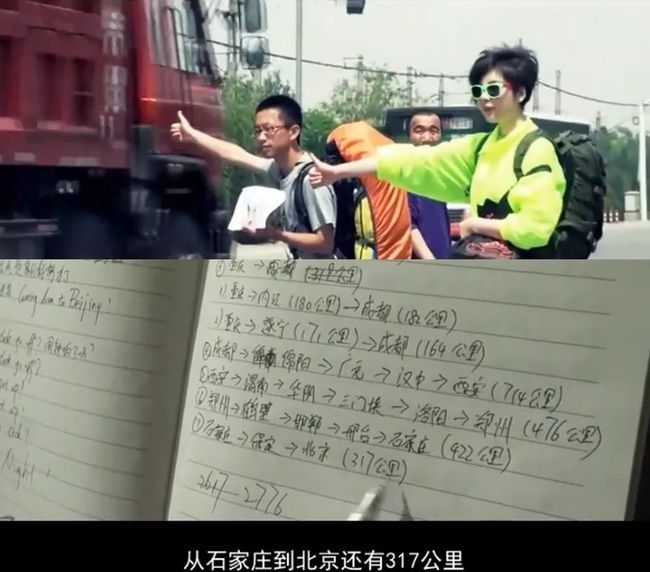

爱好摇滚的黄鹏程,选择用穷游的方式,一路搭车从云南到北京,去听迷笛音乐会。《搭车去迷笛》

2.

从单纯欣赏到群体式欢愉

音乐节作为一种生活方式

曾经策划过贺兰山摇滚音乐节的黄燎原说:“中国是个没有广场文化的国家,你去西方任何地方,都有一大堆一大堆的广场,广场是个民意的地方,大家集会发言,后来成为青年文化的地方。如果你给大家一个宣泄的地方和机会,大家反而不出事,因为在这儿已经宣泄掉了。现在咱们老说小时候邻里关系好,确实是这样。我到现在不认识我家对门,人与人之间沟通的渠道越来越少。

音乐节火起来是在网络普及之前,大家还是渴望交流,渴望到一起。我做贺兰山音乐节的时候,北京歌迷包了个飞机去,大家认识了,我们现在还聚会。后来聊起来发现,一大半歌迷没听过摇滚乐,就是听说有这个地儿,会聚集很多人,有些乐队演出,从这个音乐节开始他们才喜欢摇滚乐。不是所有人都冲着音乐去的,好多冲着交流去的。”

公安部门对户外群体聚会的了解和经验也是与音乐节主办方一起成长的,张帆说:“他们总是对观众不坐着看演出、在现场到处走感到担心。”但是几年音乐节做下来,至少北京地区的公安部门掌握了管理音乐节的经验。但是在外地,公安部门依然对观众站着看演出感到不安。

摩登天空唱片公司从2007年开始做音乐节,他们在西安做音乐节的时候,围栏是按照欧洲标准做的,推土机都推不动,如何安排人流、分散人流也都布置得很科学。但是当地公安部门没有见过这些,尤其是没见过观众站着看演出。公安部门说:“西安的观众可能会把它推倒,必须做成水泥围栏。”

摩登唱片公司举办的草莓音乐节海报演变

摩登天空总经理沈黎晖说:“我觉得有道理,但是因为各地情况不了解,他们比较坚持,我们就用这个方案。在通州运河公园用这个就没问题,可能观众有的太热情,有的看热闹,什么情况都有。去年在通州的草莓音乐节,‘脑浊’乐队在上面演,有人去推护栏,发现护栏有些松动,公安就觉得这个特别危险,很多乐迷蹦啊,Pogo啊,公安就想上台制止。我们现场总指挥就抱住公安,说你绝对不能上台,如果上了台,会起到适得其反的作用。慢慢公安就知道,大家也玩得很开心,没什么危险。北京音乐节多了,公安就慢慢变成服务角色了。

但北京之外,我觉得可能还需要一个过程,但是很多地方现在也开始政府支持、相信有经验的公司。我们有个安全预案要跟公安过,他们提问我们解答,对他们来说可能就是全新的挑战。

我们曾经到英国取经,有人专门讲过音乐节的安全问题。我们做草莓音乐节,通州运河公园的坡度有问题,如果人都往前推,力全挤在前面,就会有危险,所以现场我们就没有安排特别重的乐队。

今年8月做长城音乐节,我们就有经验了,他们按照我们的要求,把一个山谷的坡度平成了五度,这样人在上面才安全。同时舞台区、护栏、艺人离场路线都要设计得非常合理。音乐节确实是现场演出中最复杂的演出形态,国内各家办音乐节的机构也慢慢从实战中总结经验,看起来现场很随意,其实背后都是很理性科学的设计。”

音乐节的主要流程,其实上经过了主办方的精心设计与多方协调。《我要上迷笛》

随着安全问题的逐步解决,音乐节的内容和氛围就成了核心。中国观众也是慢慢通过体验明白了音乐节对自己意味着什么。它是一种在有音乐背景下的参与和交流,让自己享受一种无拘无束的状态,成为现场的主角。

沈黎晖说:“音乐会和音乐节的区别好像是互联网的1.0和2.0的区别。演唱会是单向,所有人在看台上,一个座位一张票,固定在座位上,所有人之间没有交流,观众以舞台为核心。音乐节每个人自己是明星,变成了线下的社区,音乐的社区,每个人都可以穿得很不一样,去音乐节秀。演唱会往往两三个小时,音乐节时间更长,这个体验很难忘,很不一样。”

音乐节应该展示一些什么内容呢?作为一种聚会,它体现的是一种生活态度。

沈黎晖说:“什么样的人办什么样的音乐节,气质会很像这个人。英国格拉斯顿伯里音乐节所有板子都是手写的,比如厕所很脏,刻意去营造嬉皮味道。我们摩登天空成立十年的时候办第一次音乐节,十年来我们做了很多事情,音乐、出版、设计……我们是挺跨界的公司,影响了很多人的生活方式,包括玩什么看什么听什么。这个品牌就是这样的气质,做音乐节也一样,所以我们的口号一上来就是“MUSIC +”,加号的意思是加很多东西,每年都可以不一样,有无限可能,音乐才有这样的力量把这么多人连接起来。

格拉斯顿伯里音乐节,电影《摇滚世代》

欧洲、美国的音乐节背景从嬉皮年代来的,骨子里都是音乐要去释放,反城市化。中国的音乐节不是,没有那段历史,我们自己做也觉得,中国音乐节有点像享乐一代的产物,而不是嬉皮一代的产物。我觉得很好,我愿意看到他们在音乐节享乐。现在我们的观众和欧洲的年青一代已经很像了,但传承的东西不一样。我觉得没有必要非提伍德斯托克,它永远不可能被超越,我们应该创造让年青一代感到真实的东西,而不是我们去臆想一个乌托邦。

现在每个人都特别孤独,特别有自己的想法,自己特把自己当回事儿,每个人都是独立的宇宙,每个人都很刻意。我觉得音乐节必须有核,告诉观众是怎么回事,让观众变成内容。

音乐节就是把生活方式告诉大家,不来就落伍了,来就上套了,下一届就呼朋唤友,都是这么起来的,所以可能这是唯一的渠道。音乐节真的是一个媒介,能把人们连接在一起,把好的东西传播出去,是特别恰当的媒体。”

过去,在中国开放性群体聚会是有限制的。在西方,之所以音乐会能演变成音乐节,就是它有聚会的传统,从单纯地欣赏音乐到体验短暂的群体式欢愉,这个变化很自然。但中国不同,之所以很多人对伍德斯托克音乐节有情结,因为它的理想主义色彩,它带有非暴力的对抗色彩。而当音乐节在中国落地生根,它是以享乐方式出现的,观众在这样的氛围中慢慢找到另一个自己。

沈黎晖说:“我觉得中国现在的观众、年轻人知道怎么自己和自己玩儿,而且每个人都用幽默的方式对待。80年代一定是有对抗色彩的,今天没有对立面,包括我们自己,没有完全的对立面,所以你会调侃,现在年轻人用这种方式释放,什么时代有什么时代的音乐节。我们很主流,自嘲,年轻人都是这样,你让他怎么着他觉得都能在里面找乐,苦中作乐也好,乐中找乐也好,他知道怎么找到平衡。有些乐迷看起来在反抗,但我不认为他们要反抗什么,他们到底要怎么着,他们未必知道自己要怎么着,那是荷尔蒙里的东西,而不是头脑里的东西,我觉得是永恒的青春的东西,低年龄的乐迷会更身体一些。”

3.

你让年轻人有了尊严

年轻人也会尊重你

张帆说:“我觉得人真是瞬间的东西,你知道自己马上完蛋,在完蛋之前你应该燃烧起来,醉一下,彼此温暖一下,我觉得这是核心的东西,人这辈子活得才不冤。我总是说我们年轻时做迷笛音乐节,这么热闹这么折腾,以后老了回想起来不会后悔。但我们的东西,地方政府官员不理解,他们觉得狂欢是搓麻。他们不关心老百姓,跟他们太有差距了。”

张帆还认为,判断节日的标准就是有没有警察和武警,“2004、2005年迷笛音乐节就看不到警察,我跟警察叔叔说,你们在指挥中心里坐着,我们有两百个保安,我们让他们都穿上迷笛的T恤,我们让观众在现场感受不到这种国家机器的压力。现在很多音乐节周边全是武警、警察,这是音乐节吗?这是《同一首歌》。老百姓都在拘着,这不是节,不是心目中狂欢。

狂欢是什么?人在世上,光着来光着去,哪怕你这个区域外面怎么着,但我需要一个特区,我需要我的尊严,我的人格,即使不要了也是我自己舍弃,不是你强加给我的尊严和人格。迷笛音乐节到任何城市,我都要跟当地警察沟通。

去年镇江迷笛音乐节我们做得特别好,开始两方争执特别激烈,文化局一定要搞,公安局一定不能搞,公安局直到最后一天才批文,那时候舞台都搭好了。第一天结束后,公安部门就彻底放松了,说这帮年轻人真好。开始他们特紧张,跟如临大敌一样,第二天全放松了,看着我就笑了,这是一种理解。

那种感觉,就是你让年轻人有了尊严,年轻人也会尊重你。这是一种沟通。所以我觉得以后我们到了全国各地再做音乐节,告诉他们音乐节怎么玩,你别怕。迷笛音乐节我搞了十一届了,从没有打架现象,如果两个人要打架,可能有二十个人来劝。如果全国音乐节多一些,中国就有人味儿了”。

黄燎原说:“看到那么多去音乐节的人,我觉得还是挺兴奋的,这种兴奋还是有乌托邦的感觉。睡帐篷,自由自在,你在现场可能还会看到一些明星,以前觉得遥不可及,现在可能会跟他一起上厕所。我觉得这跟乌托邦有关,觉得有一个人人平等的、哪怕假象也好。原来说给老百姓圆一个梦,圆什么梦,这其实就是一个。有些人天天都盼着有音乐节,就想去音乐节放松,好多白领真的是工作压力太大,他们看不了三天,就看周末的,有的更疯狂,请个周一假也要看完。音乐节在一定数量的人群中已经成了他们的生活方式。”

张帆说:“我去年在荷兰参加‘欧洲音速’论坛,这个音乐节,它的平台就是全世界音乐产业方面的人士都过去,现场有很多演出,很多论坛。我去一个论坛,一个英国摇滚音乐协会的人公布一个问卷调查结果,问卷问年轻人到音乐节的目的是什么,占60%的人说音乐节是个社交平台,而不是奔大牌去的,这很说明问题,音乐节就是一个节日,是个聚会的平台。”

音乐节的繁荣,慢慢拉动了与音乐节相关的周边产业的发展,这一点在北京尤为明显。北京是一个产业链相对比较完善的城市,音乐节所提供的平台不仅可以满足人们享乐的需要,还集成了创意文化、餐饮、艺术等多个领域。

当然,最主要的是,它让音乐行业自身得到了拯救。以前做摇滚乐的都很穷,现在通过音乐节让他们的经济状况慢慢得到了改善。张帆说:“这两年音乐节井喷了,我觉得特别好,乐队有饭吃了,谢天笑今年估计得演四五十场。崔健的演出就一直连着,很多迷笛的老乐队,都是巡演专业户了。乐队的收入每年都在翻倍,摇滚音乐人我就说应该是中产阶级的收入,无产阶级的思想。”

迷笛音乐节是许多摇滚人梦想的舞台,《我要上迷笛》

沈黎晖说:“这一两年时间会有好多乐队一年挣一百万以上,账特别好算,比如有五十个音乐节,三十个请你,一场三五万,一年下来就过百万了。这时候才是真正的摇滚明星,以前不是,是摇滚从业者。明星有钱,而且是市场给我的,这样他们就可以演出很多年而不至于解散。”

张帆说:“‘痛苦的信仰’去年是国内巡演最多的乐队,有六十多场演出,他们今年马上又有一个高密度的巡演,一天一个城市,连续二十天。像‘脑浊’、‘扭曲的机器’等很多乐队都巡演,而且特别好的一点,全国巡演的路已经通了。虽然有些酒吧设备还不好,但起码到当地有人接待,有地方演出,可以卖票,可以卖你的纪念品、唱片、T恤,有的可以持平甚至可以有收入。这样的乐队一旦走起来的话,比窝在树村、东北旺,忍着穷着要好得多,精神状态也不一样,所以我觉得真的挺好。现在各地政府都开始有大型音乐节了,觉得是政绩了。”

另一方面,摇滚音乐节的发展让观众慢慢感受到了现场演出的魅力,逐步适应商业演出买票的习惯。中国的演出市场过去都比较畸形,很多演出往往是政府或企业买单,赔赚无所谓,门票多是赠送出去,比如《同一首歌》这样的演出。但音乐节主要的成本和利润回收靠门票,目前在外地虽然还是半市场、半企业、半政府行为,但至少在往正规的市场行为上走。音乐节的出现,可以让很多名气很大的歌星现原形,他们可能很有名,可以经常混个脸熟,但是演出不一定有上座率。而且,摇滚音乐节在间接地把假唱逐出舞台。

【新书预告】

《只有大众,没有文化》(增订版)

王小峰 著

中国曾经备受争议的文化记者,一线观察二十年,记录这个娱乐至死的时代。原《三联生活周刊》资深主笔、作家王小峰,用最犀利的文字剖开繁华背后的平庸,寻找文化荒漠中的绿洲。邓丽君、周杰伦、崔健、王菲、窦唯、王朔、贾樟柯......一代人的精神世界,在王小峰的笔下展开。

《只有大众,没有文化》(增订版)即将由理想国出版。

转载:请联系后台

商业合作或投稿:[email protected]