假如中国能有十个“傅孟真” | 叶胜舟

“……假如中国能够有十个‘傅孟真’

挺着胸脯说硬话

则中国的言论界也不致于像过去那样的萎靡不振……”

文 | 叶胜舟(公务员)

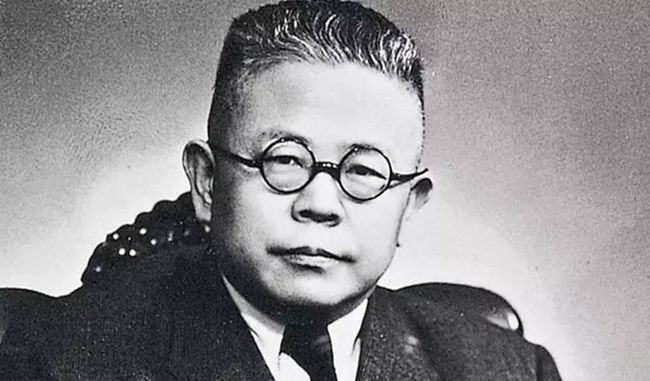

傅斯年(1896—1950),字孟真,山东聊城人。1919年毕业于北大文科国文门,赴英国伦敦大学、德国柏林大学留学七年。1928年筹立中央研究院历史语言研究所,任终身所长。1945年代理北京大学校长,1949年任台湾大学校长。

创办《新潮》

被胡适赞为“北京大学那个时候最成熟、最高材、最有学问、有知识、有见解”的学生之一

傅斯年在学术界、教育界、政界、报界叱咤风云,堪称百年不遇的奇才,天赋、才华、锋芒早在学生时代,就已淋漓尽致地展现。

北大第一个新文化学生社团“新潮社”、第一份“学生自动刊物”(傅斯年语)《新潮》,就是傅斯年带领罗家伦、汪敬熙、顾颉刚等21位志同道合小伙伴创立的。1918年10月召开第一次预备会,确定《新潮》“三个元素”的定位:批评的精神;科学的主义;革新的文词。

师长们热情援手《新潮》:蔡元培、陈独秀提供运营经费,胡适担任学术顾问,李大钊拨了图书馆一个房间作为办刊场所,李辛白(时任北大庶务主任、后任出版部主任)帮助印刷发行等。

陈独秀对傅斯年的办刊动机和信任有个转变过程。傅斯年办《新潮》的申请送到陈独秀手中,陈第一反应竟然怀疑他是否想与《新青年》作对?是否对方阵营派来潜伏的“细作”?

为什么有这样哭笑不得的误会呢?原来傅斯年才华横溢,国学功底深厚,曾是黄侃的高足,深受国粹派教授们器重。幸亏蔡元培和胡适鼎力支持。陈独秀虽有疑心,很快释然,转而力挺,表态“只要你们有办的决心和长久支持的志愿,经济方面,可以由学校担负。”(傅斯年《<新潮>之回顾与前瞻》)

黄侃希望傅斯年传承章太炎的道统,奈何傅斯年决非读死书、死读书、读书死的书呆子,而是越来越受胡适的治学思想吸引,紧贴时代躁动的脉搏,冲在社会变革的前沿。最终“背叛”师门,积极投身新文化运动,传播民主和科学,反戈批驳旧文化、旧道德、旧堡垒。先是好友、后来翻脸的顾颉刚说:“料想不到我竟把傅斯年引进了胡适的路子上去,后来竟办起《新潮》来,成为《新青年》的得力助手。”(顾颉刚《我是怎样编写〈古史辨〉的?》)

1919年1月1日,《新潮》创刊号面世。英文名为“The Renaissance”(文艺复兴),干的就是思想启蒙的活,星星之火,足以燎原。

傅斯年主编的《新潮》,是继《新青年》之后公开主张文学革命的第二个刊物,是《新青年》最坚定的同盟军,也是当时影响力仅次于《新青年》的重要刊物,有时锐气、销量还超过《新青年》。《新潮》第一卷第一号一经出版,广受读者欢迎,印了三版,销量达13000册,以后期数的销量也常在15000册左右。

在轰轰烈烈的新文化运动中,傅斯年写了许多文章,传播自由思想,支持文学革命,评论社会问题。据《新潮》第一卷第一号目录,总共21篇文章,傅斯年一人写了11篇,占52.4%。又据袁伟时《傅斯年其人其文》考证,傅斯年从1918年1月发表《文学革新申义》至1919年底,先后在《新青年》、《北京大学日刊》和《新潮》上发表了文章和新诗等共64篇。

1958年5月4日纪念“五四运动”39周年,胡适在台北以《中国文艺复兴运动》为题演讲,纪念“五四运动”39周年,点名称赞创办《新潮》杂志的傅斯年、罗家伦、顾颉刚,是“北京大学那个时候最成熟、最高材、最有学问、有知识、有见解”的学生。“《新潮》杂志,在内容和见解两方面,都比他们的先生们办的《新青年》还成熟得多,内容也丰富得多,见解也成熟得多。”

因打架退出“学运”

“如果成绩这么优越的学生,都不让他留学,还办什么教育!”

1919年5月2日,蔡元培从汪大燮(时任北洋政府外交委员会委员长)处获悉,中国政府拟在《巴黎和约》上签字,当晚就将巴黎和会上中国外交失利的消息,告诉新潮社的傅斯年、罗家伦、康白情、段锡朋以及国民杂志社的许德珩等人。

5月3日晚,北大学生在法科(后来的北大三院)大礼堂开会,商讨次日游行事宜,傅斯年被公推为20名学生代表之一。5月4日上午10点,北平13所大学学生代表在堂子胡同国立法政专门学校,召开游行示威筹备会议,傅斯年又被公推为会议两主席之一。

5月4日下午1点左右,北平3000余学生在天安门集会。总指挥是傅斯年,扛着大旗走在游行队伍前列是他,率领队伍打进曹汝霖住宅也是他。但是,傅斯年不赞成同学们的偏激,对“火烧赵家楼”一事有保留,担心发生意外,劝阻未果,才率众前往,离开现场也较早。所以北洋政府现场逮捕32名学生,其中北大学生20名,偏偏没逮住他这位“带头大哥”。

更让人大跌眼镜的是,傅斯年急流勇退,次日就与学运脱钩。导火索是5月5日,“有一个冲动到理智失了平衡的同学,同他打了一架,于是他大怒一场,赌咒不到学生会里来工作。”这是罗家伦在《元气淋漓的傅孟真》中的记载,虽然回避了打架的原因、细节,但傅斯年性格中刚烈急躁一面,寥寥几笔,跃然纸上。

冲突的对象,有说是胡霹雳,有说是许德珩,有说是姓陶的浙江籍学生。冲突的程度,有说傅挨了记耳光,有说傅挨了一拳,有说傅金丝眼镜被打掉。总之是山东胖大汉傅斯年吃亏。

傅斯年因“打架”退出学运只是表因,至少还有两层内因:其一,胡适明确反对学生运动政治化,傅受其影响;其二,傅即将毕业,根本没有职业革命家的想法,必须务实考虑人生规划。

1919年6月,傅斯年参加山东官费出国留学考试,成绩优异,考了82分,第二名。但考官不想录取他,认为他是《新潮》主编、“五四运动”总指挥,是闹事的激进学生。据百度百科,北大学长、时任山东省教育厅科长的陈雪南力排众议:“如果成绩这么优越的学生,都不让他留学,还办什么教育!”有惊无险,最终过关。出国留学前,校长蔡元培书陆游《初发夷陵》诗“山平水远苍茫外,地辟天开指顾中”相赠,勉励傅斯年开天辟地。

痛批国民劣根性

“中国人在专制之下,所以才是散沙。”

年青时的傅斯年激情洋溢,观点犀利。一方面悲观地断言“中国的政治,不特现在是糟糕的,就是将来,我也以为是更糟糕的”(《〈新潮〉之回顾与前瞻》),“中国人的民族是灰色的,前途希望很难说”(《中国狗和中国人》)。

另一方面又牵肠挂肚,开出自己治理乱世的“药方”,或者说“路线图”(据《《中国狗和中国人》、《白话文学与心理的改革》提炼):唤起公众责任心→改造个体习惯→改造思想→改造社会→改造政治→改造中国。这也是他力推新文化运动的初衷。

新文化运动是个性解放的运动,傅斯年在《〈新潮〉发刊旨趣书》中就主张个性自由、人格独立。“以为群众不宜消灭个性。故同人意旨,尽不必一致”,倡导青年学生“去遗传的科举思想,进于现世的科学思想;去主观的武断思想,进于客观的怀疑思想;为未来社会之人,不为现在社会之人;造成战胜社会之人格,不为社会所战胜之人格。”

“责任心”是傅斯年“治理路线图”的逻辑起点。在《〈新潮〉之回顾与前瞻》中,傅斯年深刻剖析国民第一个劣根性:无责任心,猛烈抨击专制的负效应。“两千年专制的结果,把国民的责任心几乎消磨净了。所以中国人单独的行动什九卑鄙龌龊,团体的行动什九过度逾量。”

作为“因革之方”,傅斯年在此文中提倡真实自我。呼吁同仁“凭我们性情的自然,切实发挥去,就是了。”“中国越混沌,我们越要有力学的耐心。……我们要为人类的缘故,培成一个‘真我’。”

1919年11月1日,傅斯年在《新青年》第六卷第六号上发表《中国狗和中国人》,认为“人类生活的发挥,全以责任心为基石。”再次抨击国民劣根性,“中国人的无责任心,真要算达于极点了。单独的行动,百人中有九十九个是卑鄙的。”

他在此文中痛陈专制的祸害,“专制之下,自然无责任可负;久而久之,自然成遗传性。”“中国人在专制之下,所以才是散沙。”如果不使责任心成习惯,“五四运动”作为平民运动第一步的价值就很容易烟消云散,“恐怕仍是个不熟而落的果子”。

傅斯年还深刻剖析国民第二个劣根性:速成功利心。他在《白话文学与心理的改革》(《新潮》第一卷第五号,1919年5月1日)中指出,“凡是一种新主义、新事业,在西洋人手里,胜利未必很快,成功却不是糊里糊涂;一到中国人手里,总是登时结个不熟的果子,登时落了”,“因为中国人遗传性上有问题──然而提倡一种新主义的皮毛没有不速成的,因为中国人都以‘识时务’为应世上策。”

阻胡适从政,“应永久在野”

掌握公共舆论,才是知识分子最大的价值体现,也是最广的政治舞台

傅斯年和胡适相识相知数十年,都是民国时期公共知识分子的翘楚。在文化上,一方面,自幼家学渊源,受中国传统文化的陶冶,有修身、齐家、治国、平天下的情怀;另一方面,留学欧美多年,追求自由、民主、公正的普世价值。在政治上,一方面,坚持独立人格,坚持自由主义,不入党、不当官、不直接从政;另一方面,关注国是时弊,尖锐批评权贵,力图影响决策,走现代政治改良之路。

1932年5月22日至1937年7月18日,经丁文江提议,傅斯年和胡适、丁文江、翁文灏等11位好友,每人按固定收入5%捐款(半年后刊物收入足以自立,不再捐助),集资出版《独立评论》周刊243期,指点江山,激扬文字,发出知识分子的独立声音。

傅斯年一生忧国忧民,一生仗义执言。“心所焦虑,唯在国家之危急存亡”,“只要事关国家,他便知无不言,言无不尽”,“非识时务之俊杰,更不识何谓明哲保身”(俞大綵《忆孟真》)。

傅斯年任国民参政会参政员,关注民生,关注底层民众的权益,“每次会议发言,均以促请政府整刷政风为主”(傅乐成《傅孟真先生年谱》)。从提案标题可见其拳拳之心:《请政府加重救济难民之工作案》(1938年)、《为鲁省去岁迭遭水旱、风雹、蝗蝻之害,灾情惨重,民不聊生,拟请政府迅拨巨款从事赈济案》(1940年)等。

如无强力监管,既得利益集团极易失控,成为“政治之癌”。1945年8月9日,傅斯年在重庆《大公报》发表《黄祸》文章,一针见血揭露“抗战以来,大官每即是大商,大商必受庇荫于大官。前者发展为官僚资本,后者便是发国难财的。”抨击胡作非为的既得利益阶级,“简直应该用原子弹去炸他,因为他们是全民族敌人,不下于日本鬼子呵!”

此文还形象描述官场腐败的潜规则:“多少年来,一种风气,都是以国家剥削之对象,每办一事,总是出些怪主意,办事者因利乘便,先捞一票子,习为故事,并不以为不是。”

傅斯年的政治眼光老辣,不仅自己不当官,而且力劝胡适别当官。1947年,蒋介石改组政府,想拉胡适入阁,任国府委员兼考试院长,胡适有所动心。2月4日,心急如焚的傅斯年致信恩师,千万别误入歧途,虽然“自由主义者各自决定其办法与命运”,还是列举一串反对理由,其中第四条是“政府今日尚无真正开明、改变作风的象征,一切恐为美国压力,装饰一下子。”

高明之处在于,傅斯年不仅对老蒋的“小九九”有清晰敏锐的判断,而且给出进可攻、退可守的应对之策:掌握公共舆论,这才是知识分子最大的价值体现,也是最广的政治舞台。信中直言,“与其入政府,不如组党;与其组党,不如办报。”“应永久在野,盖一入政府,无法奋斗也。”一句“永久在野”,豪气尽显,不屑于做愚忠家臣,俨然一个现代公知的作派、标杆。

1947年3月28日,傅斯年分别致信、致电胡适,既晓之以理,又动之以情,再次坚决反对胡适趟浑水任国府委员。对胡适乐观认为蒋介石有“决心改革政府之诚意”,表示“我也疑之,盖不能不疑也”,因为“现在改革政治之起码诚意,是没收孔宋家产,然蒋公在全会骂人时仍言孔宋不贪污也。”暗批胡适“把我们政府看得太好,这不是玩的”,同时说穿、说透老蒋的盘算:“孔宋是不能办的,CC是不能不靠的,军人是不能上轨道的。借重先生,全为大粪堆上插一朵花。”

“攻孔”、“倒孔”八年不懈

蒋介石出面宴请傅斯年,为孔祥熙说情

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。国民政府先后成立国防参议会(1937年9月至1938年7月)和国民参政会(1938年7月至1948年3月),作为朝野各方的参政、议政机构,傅斯年先后被聘为参议员和参政员。他参政期间,嫉恶如仇,智勇双全,尤其是将两名行政院长赶下台,创下中国议政、谏政的奇迹,大快人心,永垂青史。

1938年3月,国民党改组行政院,孔祥熙任行政院长,仍兼财政部长、中央银行总裁,不久又兼四行联合办事处副主席。权势显赫,一人之下,万人之上。且看傅斯年一介书生,如何步步紧逼、步步惊心,逼迫蒋介石将孔的四顶“乌纱帽”一一撸掉。

1938年,傅斯年两次上书蒋介石(一次具体日期不详,一次为7月12日),从友邦、人品、能力、用人、口碑、持身、治家等角度,论证孔祥熙“未堪行政院长之大任也”、“身兼各职,皆不胜任”;猛烈抨击孔“无权不揽,无事不自负”;最后鼓动老蒋“当机立断,以慰四海之望”。

远在美国为抗日游说的胡适,人缘一向很好,也一向以“和稀泥”著称,来电劝傅“不攻孔”。傅不为所动,甚至还与中共的参政员吴玉章联络,希望共同采取行动。

1938年10月31日,国民参政会第一届第二次会议在重庆召开的第四天,傅斯年会同张澜、钱端升、罗隆基、梁漱溟等52名参政员,联名上书蒋介石,弹劾孔祥熙,全盘否定其“一切措施不副内外之望”。老蒋不得不考虑众怒,又以中日桂南战役为由,不愿政局变动过大。拖至1939年11月,孔祥熙改任行政院副院长。

1944年9月7日,傅斯年在国民参政会三届三次会议上提出口头质询,带头开炮,炮炮直击要害,要求“办贪污首先从最大的开刀”,列举孔祥熙及其家族经营商业、中央银行多用山西人(孔老乡)、黄金买卖、美金储蓄券舞弊等四大问题。最后郑重声明,“我刚才的询问对本会负责,对会外亦负法律责任。”全场掌声雷动!王世杰在日记中写道:“参政员傅斯年等责问孔部长极厉,并涉及许多私人问题(私人经商,以及滥用公款等问题)。”

蒋介石怕事情闹大,亲自出面宴请傅斯年,为孔祥熙说情。傅与其过招不卑不亢,彰显中国士族坚贞不屈之气节。蒋问:“你信任我吗?”傅答:“绝对信任。”蒋说:“你既然信任我,那么就应当信任我所任用的人。”傅说:“委员长我是信任的,至于说因为信任你也就该信任你所任用的人,那么,砍掉我的脑袋我也不能这样说。”(屈万里《傅孟真先生轶事琐记》)

蒋介石虽然护短,还是欣赏傅斯年的公心和正直,也有雅量听他的逆耳诤言。派财政部次长俞鸿钧等人去核查,一查一个准,问题多多。1944年11月,孔祥熙免兼财政部长。1945年5月,孔祥熙再丢行政院副院长职务。

孔祥熙贪赃枉法,肆无忌惮,黑手伸入抗战救国款、救命款,民怨沸腾。1942年,美国政府援华抗战,贷给中国五亿美元。1943年,国民政府财政部决定提取其中1亿美元为准备金,发行“同盟胜利美金储蓄券”。孔祥熙伙同国库局长等下属,私设公司,巧立名目,中饱私囊。国库局负责出售这笔资金的两名青年工作人员,给傅斯年寄去几页账本。

1945年7月,在国民参政会四届一次大会上,傅斯年领衔提案,21名参政员联署,题为《彻查中央银行、中央信托局历年积弊,严加整顿,惩罚罪人,以重国家之要务而肃官常案》,要求彻查、改组、追责。参政会主席团主席王世杰以“恐被人借为口实,攻击政府,影响抗战前途”为由,要求撤销此案。陈布雷受蒋介石之托,也来游说:“一经大会讨论,公诸社会,恐使友邦更认为我们真是一个贪污舞弊的国家,对抗战不继续予以支持。”(杨天石《傅斯年攻倒孔祥熙》)傅斯年以国事为重,不做莽夫,被迫同意不向大会正式提案。

孔祥熙躲过初一,躲不过十五。1945年7月25日,被免去中央银行总裁、四行联合办事处副主席职务。8月1日,傅斯年致函夫人俞大綵:“老孔这次弄得真狼狈。闹老孔闹了八年,不大生效,这次算被我击中了。国家已如此了。可叹可叹!”

傅斯年“攻孔”、“倒孔”不为个人恩怨,皆出于公心:第一,憎恨孔“几乎把抗战的事业弄垮,而财政界的恶风遂为几百年来所未有。”(傅斯年《这个样子的宋子文非走开不可》)第二,捍卫中国士族之气节和纲常。

1940年8月14日,傅斯年致函胡适,列出六条“攻孔”理由之后,引南宋抗元英雄文天祥就义前绝笔《衣带赞》中的典故“读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧”,表明自己做“最出(初)之一人批逆鳞”,是因为“我一读书人,既不能上阵,则读圣贤书所学何事哉?我于此事,行之至今,自分无惭于前贤典型……士人之节,在中国以此维纲常者也。”

好一句“士人之节,在中国以此维纲常者也”!既是傅斯年人格魅力的真实写照,也是其坦荡勇猛的精神支柱。读圣贤书,不为别的,就为从今以后,问心无愧!以傅斯年为代表的士大夫阶层,与以孔祥熙、宋子文为代表的权贵阶层水火不相容。傅斯年如同唐吉诃德大战风车一般,不懈与贪婪权贵抗争,知其不可为而为之,而且尽心为之、尽力为之,“虽九死其犹未悔”。

张载《讲堂录》曾云“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学”,最终目的是“为万世开太平”。世界真有太平吗?未必;有万世太平吗?未必;你能看到和享受太平吗?未必。但真正的儒家之士,不是自信有太平、有万世,而是自信、自愿去“开”,虽千万人、千万难,“吾往矣”(《孟子·公孙丑上》)。

必须请走“神经有毛病”的宋子文

“假如中国能够有十个‘傅孟真’”

孔祥熙是蒋介石的连襟,宋子文是蒋介石的妻舅,民间俗称“皇亲国戚”。1945年6月,宋子文接任行政院长。傅斯年开始对他印象不错,很快就对其“这几年走下坡路的行事”非常失望。忍无可忍,于是再摸老虎屁股,以三篇脍炙人口的檄文,把另一个行政院长宋子文灰溜溜赶下台。

第一篇讨宋檄文《这个样子的宋子文非走开不可》,1947年2月15日发表在《世纪评论》第一卷第七期上,开宗明义:“凡是一个朝代,一个政权,要垮台,并不由于革命的势力,而由于他自己的崩溃!”痛批:“政治的失败不止一事,而用这样的行政院长,前有孔祥熙,后有宋子文,真是不可救药的事。”所以必须请走“神经有毛病”的宋子文,“并且要彻底肃清孔宋二家侵蚀国家的势力。否则政府必然垮台。”

仅隔一周的2月22日,《世纪评论》第一卷第八期发表第二篇讨宋檄文《宋子文的失败》。痛批宋“自抗战以后,所有发国难财者,究竟是哪些人?照客观观察去,套购外汇和黄金最多的人,即发财最多的人”。挖苦孔、宋“二人虽不对,但祸国的事,却也‘萧规曹随’”。

再隔一周的3月1日,《观察》周刊第二卷第一期发表第三篇讨宋檄文《论豪门资本之必须铲除》,尖锐斥责:国家资本被“各种恶势力支配着(自然不以孔宋为限),豪门把持着”,“以政治势力,垄断商务,利则归己,害则归国”。倡议国家“借用二家(孔宋)财产,远比黄金拢回法币多,可以平衡今年预算”,“最客气的办法是征用十五年”。

中国专制的阴魂不散,向来是为尊者讳、为逝者讳。学者、贤者敢如此公开、犀利、持续地抨击政府首脑,极其罕见。傅斯年三篇讨宋檄文横空出世,道出国人压抑已久的心声,振聋发聩,轰动全国,激起千重浪,各地报章纷纷转载、评论。胡适在第一篇檄文发表当天的日记中记载,成舍我主办的《世界日报》甚至用了“傅斯年要革命”这样耸人听闻的标题。

3月1日,宋子文被迫辞职,这一天也是第三篇檄文发表之日。客观而言,傅斯年是宋辞职的重要推手,但宋下台,决非傅斯年一人“狮子吼”之功。时任外交部长王世杰3月1日在日记中分析原因有三:“一则党内陈立夫等及黄埔同志等均对彼不满。二则党外之民主社会党(张君劢党)一再声称如宋继续主持行政院,则彼等决不参加行政院。三则胡适之、傅斯年等无党派人士均反对宋子文。”(傅国涌《傅斯年的泪为何而洒?》)

其实,还有第四个也是最主要的原因,宋恃宠而骄,目无老蒋,导致蒋宋矛盾日益累积。1945年7月,因孔祥熙卷入美金公债舞弊案,蒋介石决定撤其央行总裁之职。宋子文提前获悉后,7月19日见蒋竟然要胁,央行新任总裁的人选必须由他推荐,否则他将无法担任行政责任,不去苏联谈判。

老蒋大怒,在当天日记中斥责宋“媚外自私如此,而以欺制元首,不问政策,一以个人名位自保,不知国家与政府为何物”,还抄了《圣经》一段话咒宋。第二天恨意未除,又在日记中宣泄:“昨日受子文压迫,动以不能负责、以美国外援自眩,其性其气并无一些改变也。”又在“上星期反省录”中第三次抨击宋,“重身轻国之行动,昭然若揭。对于独占财政经济之心思,更不可自制矣。此实为我一生最痛苦之一事。”

在宋子文辞职的同日,一位署名“许金铿”的上海读者致信《观察》周刊,3月8日的《观察》第二卷第二期以《傅孟真的文章》为题发表在“读者投书”栏上。信中说:“言论自由是要言论界自己去争的,决不能期望政府来给言论界以‘言论自由’……假如中国能够有十个‘傅孟真’,挺着胸脯说硬话,则中国的言论界也不致于像过去那样的萎靡不振,政治上的风气也不至于像过去那样太不像样。”

《观察》的社长和主编是离奇失踪、至今未被平反的中央级“五大右派”之一储安平,在《论豪门资本之必须铲除》“编辑后记”中说:“傅孟真先生一连写了三篇抨击孔宋豪门资本的文章。他的文章是爆炸性的。”

史学界有个“崖山之后,再无中国”的谬论,据说是日本人最早提出。笔者向来不以为然。傅斯年这样的作者、储安平这样的编者、许金铿这样的读者,铁肩担道义,浩气存人间,正是中国及其文化的希望之光。

数千年来,无论政治如何险恶,国运如何衰弱,中华文明的血脉犹在,从未断根,一直熏陶养育吾族中“埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人”,这些菁英正是鲁迅所言“中国的脊梁”(鲁迅《中国人失掉自信力了吗》)。

2015年11月16日一稿,11月20日删节

最受欢迎的作者文章(点击下列小标题,一键查看)

原题《“士人之节,在中国以此维纲常者也”》

赞是一种鼓励 分享传递友谊

首发,转载请注明来源:三剑客 isanjianke