昔为鸳与鸯,今为参与商。 昔者长相近,邈若胡与秦。 惟念当离别,恩情日以新。

【六】战起

都说黎明前的天空最为黑暗,可如今看来也不见得。

天色尚昏,东方渐现了鱼肚白,商鸯一夜无眠,天寒,本就孱弱的她又经了一夜,面容愈发惨淡,可商鸯只觉得浑身都在战栗,不是冷,是从骨子里渗出的恐惧。

这一夜,终究是结束了。天微明,苏晋便已一身紫冠朝服,入宫去了。

不知为何,新皇偏爱穿玄衣,不过一身玄衣倒是衬的年轻的皇帝更显威严。

苏晋恭敬行礼。

“苏卿可知,尉犁亲军统领穆仲石将军三日前就已到达城外百里的驿站,不过百里,至今未归朝。”

“臣,有所听闻。”

“有所听闻?你倒是与朕说说,你都听了些什么。”尉弋随手拿起案上的一份奏折。

“臣,不敢。”苏晋唰地一下跪倒在地,俯首,“臣不敢妄言。请皇上……”

“妄言!”尉弋手一摆,直接将奏折扔到苏晋面前,“你以为朕不知么,城里城外都在谣传他穆仲石要造反!”

“皇上……”苏晋蹙眉,在他眼里不过是谣言么,他是在试探什么么?这让苏晋有些不安。

尉弋突然一笑,让人更捉摸不透这位皇上的性子,只听他又徐徐开口:“苏卿,那穆仲石在朕尚且年幼时,便已是大统领,他是个什么脾性,朕能不信他?如今正值三王异动之际,传出这等子虚乌有之事,怕是这朝中要变天了。三王今日都请旨入宫护驾,哼,他们能护个什么驾。穆将军至今不归,朕总觉得心有不安。要知道,这朝中朕能信任的也只有你和穆将军了。”

苏晋狭长凤眼微眯,只听一字一句掷地有声:“臣愿万死不辞,请皇上尽管吩咐!”

“好,朕信你!朕这就传道密旨给你,你速去查探穆仲石将军可安好。若是,若是真到了一步,朕允你统帅尉犁亲军进宫!你可知,这其中分量?”

苏晋一笑,竟有些坦荡,只是面上虽是坦荡荡,这心里,谁有说的准。“臣定不负皇上所托!”

苏晋走时,年轻的皇帝好似喃喃,又好像是说给他听得,“今晚不知又有多少人无眠啊。三王终究是要等不及了。”

苏晋打马而去,临行前,看着城门依旧高大厚重,总觉有一份顾虑,或许是太顺利,才会心有不安吧,又或许是到了这紧要关头,最是离不开,才更惹得心神不宁吧。

皇宫内,看似松散如常,却早已暗中加紧了防卫。城门口处更是三炷香便换防回报一次。

年轻的皇帝坐在那位上,握紧的双拳,暴起的青筋还是出卖了面色如常仪态端重的他。

而台下,侯着的正是已失踪三日的穆仲石。

一片寂静无声。

亲近的宦臣在旁安抚:“皇上不必多虑,有穆将军在,定可稳住局面。”

是了,穆仲石昨夜凄惨回宫,惊醒圣安。思虑一夜后,只有先顺着那些人,由苏晋带兵进宫,先与三王交战,损耗大半兵力,在行收复,由穆仲石出面,尉犁亲军终究是能挡的住。只有看今日一战,鹿死谁手了!

“城门急报!城门急报”

“说。”尉弋也紧张的起身。

“回皇上,打,打起来了!”

终究来了,此战,要么一将功成万骨枯,要么,要么,不过回归虚空,江山易改啊。

宫内所剩的兵将此刻都齐聚金銮殿殿前,“唰一一”众将士剑已离鞘,枪已在手,盾已成型。

突然殿外一阵躁动,这么快?这么快就已经打到宫门前了?所有人的心霎时揪紧了。

穆仲石上前行礼,出剑,还未说话,宫门以开。

进来的是个绿罗裙手执剑的女子,碧萝。身后还跟着群本守在门口的侍卫。

一个时辰后,三王暂退城门外扎营,苏晋率军挥宫。

尉弋执剑亲率将士,静等苏晋。

【七】 木盒

已是寅时,天将亮,抬头却还是一片夜色。

快要结束了吧。

干戈声渐近,尉弋就这么站着,身旁是寥寥的守卫。其他将士都已经在穆仲石的率领下去对抗苏晋的尉犁亲军。与之随行的,是已碧萝为首的魑魅百人,虽百人,却各个是以一当关万夫莫开的好手。且尉犁亲军刚经过恶战,这战事,一时间僵持不平。

一个时辰前,碧萝强行入宫觐见,从未想过,一个弱质女流居然深藏不露,其身手不在穆仲石之下,不愧是魑魅之人。

碧萝承诺,魑魅上下愿听皇上差遣,助阵杀敌,解当今之急,只为求的魑魅上下众人一个恩赐,免其罪,赐他们自由身。

亦是碧萝担保,三王不若苏晋狼子野心,魑魅有奇才可暗会三王,劝退三军。待三王暂时收兵之后,大开宫门,引苏晋。碧萝指天为誓,倾尽所有也将护的尉犁国上下!

苏晋虽疑惑三王忽然退兵,疑心事不成,但已到了这一步,放弃谈何容易。是死,也要一拼在言!

两军相对,拼的就是气势。看着尉弋身旁的穆仲石,碧萝。苏晋仰天而笑,原来,竟是他输了。

“尉弋,我输是输在商鸯,绝不是你!”

“苏晋,你我自幼相识,也是你助朕在这宫中杀出一条血路,坐上这个位子。可时至今日,朕才发现从未认识过你!”

“呵。那又如何,你敢说你真的相信我?一次次的试探,若不是今日,迟早我也是这般结局罢了,或许……罢了,是我输了。”

穆仲石,一步一步走至苏晋身前,怒喝:“大胆苏晋,你已毒擒老夫在先,又拿走兵符,蛊惑尉犁亲军,逼宫造反,你该当何罪!”

苏晋直盯着穆仲石,目光如炬,似有熊熊火焰,可他,终究什么话也说不出来了,低头,长剑深入小腹,血以剑为心渲染开来,红了衣裳,暗了眼睛。

“穆将军!”

尉弋欲阻拦,却比不得剑快,神色微愠,穆仲石行礼谢罪,不过是番忧心皇上,怕贼子再生变故一时冲动的说辞,尉弋终究怪不了什么。

今夜一战算是结束,只是三王能劝得了一时,总不是长久之计,唯今只有尽快拿到兵符,收复三王,解了此难。

可纵使无论如何追问,碧萝皆答一概不知,不知魑魅,不知商颏,不知兵符。

魑魅在危及皇室,但这一役,总归是护驾有功,此时不宜擅动。

碧萝走时,只有一句:“皇上恕罪,民女自作主张想问皇上一句,你问了商颏,问了魑魅,问了兵符。却偏偏半点没有关心我家小姐,当真是小姐她爱错了么?”

一时间,皇帝语塞,哪里是不想问,而是不敢问,他终究欠了她,不可再负天下人。

穆仲石刚出宫城,便看见碧萝守候在外。

“碧萝姑娘,穆某谢姑娘大恩,救了穆某,更是救了皇上啊!”穆仲石面色恭敬,行了个大礼。

“将军言重,不必行此大礼,碧萝也只是听命行事。我家少爷命我在此等候将军,是想请将军移步去先前那个竹屋一见,少爷想把三王兵符托付给将军。”

“兵符?既有兵符,商劾为何不亲自来交与皇上,为商家求个恩赐?若是他不便,老夫可替他……”

“将军,商家灭门之仇,商家遗孤不敢忘,但这举国上下的百姓是无辜的,少爷不忍其受战乱之苦,唯有托付将军。还请勿要推辞。碧萝尚有俗事在身,就此与将军告辞!”

“碧萝姑娘珍重。穆某知道了,不会辜负诸位对穆某的信任!”

金銮殿内,还是一片安静,尉弋依旧呆坐在那个位子上,看外面繁花似锦,宫墙卓美,流光溢彩,忽然想起那些年,阳光微熹,他回头便可以看见那个傻丫头跟在身后,神情执着,笑靥如花,甜甜一声:“尉弋哥哥。

“我愿意代替你哥哥保护你!”

“傻丫头,我说过我会代替你哥哥保护你的啊。”

“卿若不负,弋定不弃。”

他曾如是许诺,终究没能做到。

“木盒,木盒,对了,木盒!”尉弋想起大婚时,商鸯满心期待的为他准备一份礼物,他却……

他命令所有人去找,去找那个被随意丢弃的木盒。好在近身的宦臣为他细细收好。

递上来时,只觉手有千斤重,不停颤抖,一个不稳,木盒滑落,盒盖已摔开,里面装的,是三块兵符。

【八】毒酒

穆仲石快马加鞭赶到竹屋时,只看到设一木塌,塌上一白瓷瓶,两白瓷酒杯,白衣的姑娘,素手芊芊,一手挽袖,一手拿起白瓷瓶,缓缓将瓶中酒倒入杯中。

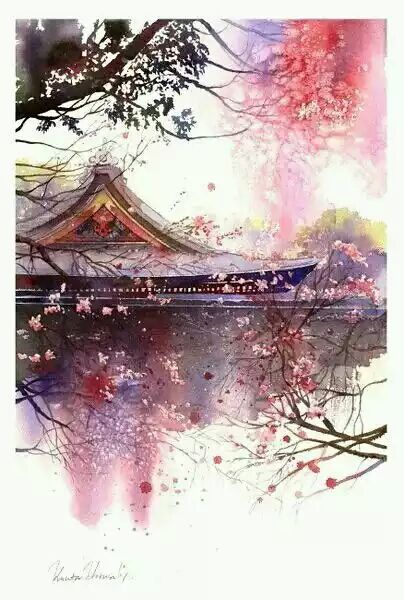

容颜清逸的姑娘,封存百年品味绝佳的好酒,尘土清扬,有叶落碎花为舞,阳光映射下,本是多美的一幅画,只是,白,太白,白的窒息,这更像是赴一场绝宴,这白,似丧。

不知谁为谁带丧?

“穆叔。”女子抬头,巧笑倩兮。

“商鸯?你大哥商颏呢?”穆仲石眉头紧促,忽然意识到自己犯了一个很大的错,很蠢的错,面上已有些显露。

“穆叔,时间尚早,何必着急,请先坐吧,尝尝这秘制的汾酒,可有百年呢。”

穆仲石不过一瞬,已经释然,一个女子又能如何?

“穆叔,为何不喝?是担心酒有毒么?”商鸯拾杯,一饮而尽,颇有几分豪气,“难怪你心有芥蒂。毕竟,你从不知这竹屋是何处所在,两次皆是在车马之中,又加以蒙眼。居然能在告知一见后这么准确无误赶到这里。而这里,没有商劾,却是有个无用的棋子,任谁不起疑这是个圈套呢。”

穆仲石闻言,坦荡一笑,饮尽杯中酒,“老夫若是没猜错,商劾根本不在这里对吧。”

“嗯,若是在这里,穆叔也不会这般无所畏惧了。”商鸯看的通透。

“你是何时起疑,我自认没有露出马脚才是。”

“从未起疑,只是太顺当了。苏晋做的一切都太顺利,约你,下毒,得兵符。堂堂尉犁亲军大统领怎会这般没有警觉,这般容易着了道?其实你来之前,我也并无把握,不过赌一把。”

“如今我来了,你又有几分把握。”

“嗯,至少我想通了一些事。时间聊赖,不如鸯儿说个故事吧。”商鸯一笑,只是眉间微蹙,像是在忍受这多大的疼痛。

很久很久以前,在商相还单纯只是个丞相时,子女在膝下承欢,儿女年幼,活泼可爱。有一日,突如其来的杀手打破了这美满生活。那不过五六岁的稚子就这么成了党争的牺牲品。小女儿受到惊吓,被送往姑姑商后处寄养。而商相一夜白了半边头,思虑一夜,决定要为幼女谋划一个可保其一生无虞的大事。

本应大葬的商劾寂静死去,以另一种方式活在这世上。商鸯从此便承载着哥哥的身份活下去,两人变就一人。

魑魅魍魉,魑魅组织,祭其兄长,亦是以江湖之力对抗那些隐藏在光鲜之下的腐朽。

那么,穆仲石在其中又扮演何种角色?是值得托付的亲长,还是值得信赖的忠臣?

那些杀手是穆仲石亲手绞杀的,但,同样也是穆仲石为灭口,绝其后患。不是他派,只是杀手是为尉犁太守报仇,尉犁太守因勾结户部私设炮坊,转卖军用或他用,牟取暴利,而被商相所查,获罪。

不过小小太守,哪能撑得起私炮坊这种大案。身为尉犁亲军统领的穆仲石才是其中的主导。当年,商相未能查明,如今,倒是商鸯串起一切。

诚然,苏晋也不过是个听命者,新晋升的小相有什么能耐,尉犁亲军兵符这种贵物又岂是说得就能得的。穆仲石才是真正的狼子野心者,偏偏小心谨慎,还要装出其一副忠君忠国的模样,无处可挑刺。

故事说完了,可还有话说?

“过慧易折。商鸯,你却是玲珑心思,可如今,你又能如何?三王兵符在哪?”

“我既能取得三王兵符,怎会不知三王命门。你真当我无计可退三军?喏,如今,我尚可替这尉犁国扫清障碍,比如你。”

是了,酒有毒,她愿为他死,即使是死,也要除去穆仲石。

剑指而过,翻身侧踢,拳拳相抗,几招下来,穆仲石竟讨不得半分好。商鸯会武,早该料到,魑魅之主,纵是有几分本事的。

百招之后,两人各自跪地俯手已撑,服了毒酒,再打也无意义,只是心中有气难平。

“商鸯啊商鸯,你以为那人会顾念你的好?他可曾领过你半分深情?你又可对得起商氏一族?”穆仲石说着说着,嘴角渗出血来,他却毫不在意,这结局,终究是他输了。

“我愿成他的剑,为他扫清这至尊路上的所有。是我负了商家,我自无颜相对,但,这尉犁国上下,黎明百姓,我万万是不能辜负的了,他们何其无辜,不该成为你的牺牲品。”

“哈哈哈……”仰天长笑,谋划这些年,一步错步步错。当年一念之差,放过幼童,如今正以虎狼之姿烨烨生辉,毒牙尖利,蚀骨嗜心,终究是要笑不动了。

商鸯失了力气,重重向后倒去,天依旧蓝,云依旧白,花依旧香,没了她,他依旧会过得更好。

我愿成你的剑,扫清你至尊路上的所有障碍,只求你,一生无虞,平安喜乐。

只恨不能亲口说与你听,那年花开,甚是爱你。

最后

三王之难虽又有曲折,终究是解了。

尉犁国上下合乐,国泰民安,最好不过。

朝堂依旧明争暗斗,江湖却在无魑魅。

宫闱之内春夏秋冬,再无了颜色,漫长光阴,寥寥无赖。总有年轻的小宫女小太监一年年的问,皇上为何爱坐在这石阶之上?

只是,任那雪侵扰衣肩,落了白头,那人终究回不来。

又是一年新春,尉弋看的阳光微熹,花开正盛,心头却余一片荒芜。

似有银铃笑声,像极了她,满怀期待望去,落花里,红衣裳的姑娘,回首而笑,甚美,至于看的呆了,久久才回神,原,不是她。