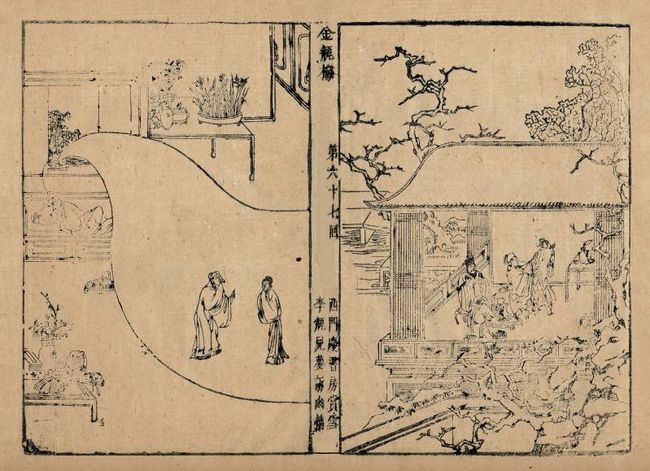

第六十七回 西门庆书房赏雪,李瓶儿梦诉幽情

(第六十七回 西门庆书房赏雪,李瓶儿梦诉幽情)

一、政和七年的第一场雪

范仲淹《苏幕遮》:

碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

绣像本六十七回回首词《右调·苏幕遮》:

朔风天,琼瑶地。冻色连波,波上寒烟砌。山隐彤云云接水,衰草无情,想在彤云内。黯香魂,追苦意。夜夜除非,好梦留人睡。残月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

一代名臣范仲淹的这首《苏幕遮》千古传唱,然而他大概万万想不到自己的作品竟然以这种形态出现在《金瓶梅》中。当然,绣像本也没有辜负这首杰作,从“秋色连波”到“冻色连波”,从“芳草无情,更在斜阳外”到“衰草无情,想在彤云内”,因为本回写的是冬天;“翠”字改成“砌”,构想奇绝;“黯乡魂,追旅思”改成“黯香魂,追苦意”,因为西门庆梦见了李瓶儿,在梦中一解相思愁绪,于是“酒入愁肠”,更多地“化作相思泪”了。

本回的主要叙事背景正如标题和回首词所见,一是雪,二是梦,然而在这两个背景下,却夹杂、穿插着非常复杂的多重叙事,下面我们来详细梳理一下。

这一回故事发生在政和七年(这一年是文本最重要的一年,跨度从三十九回至七十八回)十月下旬的头几天,到了来年的正月二十一日西门庆就死了,剩下的日子不过三个月。从现在开始的十三回,一整个冬天,文本都在一步步描绘西门庆是如何“步入鬼门关”的。

文本开头的第一句话就是:“话说西门庆归后边,辛苦的人,直睡至次日日高还未起来。”

这是我特别喜欢的一种开头写法,也是一个特别好的小说开头,举重若轻、闲庭信步的几个字带起了一整串如巨蟒缠身、头绪纷乱的复杂故事。

“辛苦的人”四个字将前面数回的西门庆出神地描绘了一番,何谓辛苦?林黛玉有林黛玉的辛苦,西门庆有西门庆的辛苦,官哥和李瓶儿的死,可谓伤心;连日里一场又一场的法事、应酬,可谓伤神;酒肉和性欲交替而行,可谓伤身;如此三伤循环反复,能不辛苦吗?

然而“辛苦的人”还需不辞劳苦,还有着许多事等着办:官场上来吊祭的官员需要回门谢孝,翟谦也刚刚寄信来,需要回书;生意上李三黄四的银子还没还上,冬天来了准备打发韩道国等人往南方进货;生活上如意儿很新鲜,但隔壁的潘金莲好久不曾安慰了,还有妓院里的郑爱月也好久不见了,最重要的,李瓶儿断七还没过,还要安排念经做道场,还要无人处偷偷思念一番……

睡至“日高”还未起来,这一是因为辛苦,二是因为天寒,起床时“天气好不阴的重”,于是也不出门了,“也不梳头洗面,披着绒衣,戴着毡巾,径走到花园里书房中”,随后书房里逐渐热闹起来,一个个人物次第登场。

最初来的是小周儿、应伯爵。

小周儿上次来西门家给官哥剃头,结果将官哥吓得大哭,随后不久官哥就死了。这一回小周儿给西门庆按摩——“拿木滚子滚身上,行按摩导引之术”,带出了西门庆身体不适的讯息:

“晚夕身上常发酸起来,腰背疼痛,不着这般按捏,通了不得!”

从天气“阴的重”到身上“常发酸”,这就是文本正式写西门庆死亡的第一个信号。

应伯爵来了,西门庆请他喝牛奶——酥油白糖熬的牛奶子。因为西门庆忙着按摩,所以应伯爵喝完自己的,“得不的一声”,顺便帮西门庆的也喝了;因为西门庆说身体发酸,所以应伯爵说:“你这胖大身子,日逐吃了这等厚味,岂无痰火!”对此西门庆的解释似乎文不对题:

“任后溪常说:‘老先生虽故身体魁伟,而虚之太极。’送了我一罐儿百补延龄丹,说是林真人合与圣上吃的,教我用人乳常清晨服。我这两日心上乱,也还不曾吃。你们只说我身边人多,终日有此事,自从他死了,谁有甚么心绪理论此事!”

任医官常常跟西门庆提醒“虚之太极”,西门庆不是不知道,一则酒肉,二则色欲,所以虽然应伯爵说的是厚味的酒肉,西门庆自己就联想到色欲上了。接下来他说自从李瓶儿死了,已经没有“心绪”论“此事”,这当然是撒谎,不过我们也可看出西门庆在思念李瓶儿时的理性想法,然而感性上、肉体上又不自觉地陷入如意儿新的深渊里。比如任医官的药竟然要用“人乳”做药引,整个西门家,除了奶妈如意儿,谁有这种“宝贝”呢?后文借着取“人乳”,西门庆又多了一种与如意儿接触的机会,于是欲火更加炽烈……

接着来的是韩道国、温秀才。

韩道国和来保准备好往南方采购布匹、丝绸,于是找西门庆说注销官身之事(由任医官帮忙摆平了)。接着二十四日就起身往南边去,此后西门庆、吴月娘们再也没有见过韩道国,等南方的货船回来,西门庆已死,韩道国则拐带银两逃到东京翟谦家了。

温秀才拟好了给翟谦的回信草稿请领导过目,信函写得很认真、很得体,别说西门庆,就是读者也提不出什么修改意见。当然这不是重点,关键在于温秀才在写好回信的同时,已经开始盘算如何出卖西门庆——过几日当西门庆想找他陪见孟玉楼的兄弟时,他即“望倪师父去了”。

第五个来的是郑春。

郑春是郑爱月的弟弟,他带来了两件宝贝,一是酥油泡螺,一是一包汗巾子包着的瓜仁。这是什么意思呢?

先说酥油泡螺。

酥油就是奶酪制品,酥软香甜,入口即化,泡螺即形状上采用旋转揉捏,如田螺外形。对于古代中原地区,奶酪自是稀罕之物,只有富贵人家才有机会品尝,所以温秀才夸说“此物出于西域,非人间可有。沃肺融心,实上方之佳味”,并非完全出于谄媚。而西门家大部分妻妾都是市井出身,只有富贵太太李瓶儿才具备制作酥油泡螺的手艺。

知道了这个背景,我们再来看郑爱月送酥油泡螺,意思就很明白了。一则是标榜她与其他妓女相比更加尊贵,二则是以此手艺安慰西门庆的丧妾之痛。

当然,这心思根本瞒不过应伯爵的眼睛,他第一时间准备了动人无比的马屁:

“死了我一个女儿会拣泡螺儿,如今又是一个女儿会拣了。”

这话说第一遍的时候,没人在意,过一阵子又找着机会,再说一遍,还说得更详细一些:

“我头里不说的,我愁甚么?死了一个女儿会拣泡螺儿孝顺我,如今又钻出个女儿会拣了。偏你也会寻,寻的都是妙人儿。”

千万别觉得什么“死了”、“钻出”之类很粗俗、很难听,这简直是一箭四雕,既夸李瓶儿,又安慰西门庆,既夸郑爱月,又奉承西门庆……看看大老板是什么反应:

“西门庆笑的两眼没缝儿,赶着伯爵打”!

再说瓜仁,这是郑春私底下悄悄给西门庆的。

“一方回纹锦同心方胜桃红绫汗巾儿,里面裹着一包亲口嗑的瓜仁儿”。《金瓶梅》读者对于“同心”汗巾已经相当熟悉,深明其义;“亲口嗑的瓜仁儿”更不用说,这传递的是情人间最浪漫的信号。当然,这一次郑爱月还是给应伯爵“利用”了。

“伯爵把汗巾儿掠与西门庆,将瓜仁两把喃在口里都吃了”——“我女儿(郑爱月)送来,不孝顺我,再孝顺谁?我儿(西门庆),你寻常吃的够了。”

应伯爵的意思跟前文“抽个头儿”差不多,“寻常吃的够了”一语双关,表达的是对西门庆嫖郑爱月的殷羡之情。所以西门庆虽然瓜子没吃着,但心领了,虽然表面略有不爽,但心中却是无比的得意,就“把汗巾收入袖中”,并在郑春临走之时送给郑爱月一罐连应伯爵都不认识的“衣梅”——跟着杭州货船回来的特产,他已经决定下一回要去拜访郑爱月了!

(另,本回词话本里有一个被绣像本删除的片段值得我们注意,即潘金莲去书房找西门庆时,一边说话一边磕着瓜子儿,而调情一开始,潘金莲就“把磕了的瓜子仁儿满口哺给西门庆吃”。在《金瓶梅》的文本设计里,潘金莲有多次嗑瓜子的动作,而酥油泡螺则是李瓶儿的招牌手艺,显然,作者是有意将潘金莲和李瓶儿的两个形象中和在郑爱月身上的。)

第六个来的是黄四。

黄四来还一千两银子,但这完全出乎应伯爵的意料。因为李三黄四的倒手生意做大了,“民间集资”太多,利息和人情都得从本金里出,本金几乎要还不上了(如果西门庆未死,而黄四如最后结局那样还不上借贷,应伯爵作为“中介担保”是要担责任的)。这一千两银子即是挪东墙补西墙——借钱来还的,更何况还不是因为生意获利,而是因为黄四的丈人和小舅子发生了人命官司需要找西门庆说情。

这场官司的细节我们就不追究了,尽管孰是孰非作者也没说具体,但单单从黄四的一面之词和西门庆的人情使用来看,大抵案件的过错方还是黄四一边。因为宋巡按的关系,西门庆认识了雷兵备,就转托相熟的税务官钱老爹代为说情,后来事情果然如愿办妥,雷兵备也愿意结交西门庆这个朋友——顺便也来西门家蹭个饭……

到此总算了结了热热闹闹的书房议事,窗外的雪花也大了起来。西门庆终于有点闲心,坐下来和应伯爵、温秀才开始一段附庸风雅的书房赏雪。

和往常一样,这场赏雪酒宴里,美酒佳肴、唱曲行令、欢笑马屁一个也不少,然而却总是让人有点不伦不类的异样感觉。为何呢?

或许每个人心中都各怀鬼胎吧。温秀才在思考通过什么时机将西门庆升迁的内幕出卖给夏提刑;而应伯爵这几天小妾临产,囊中羞涩没钱摆酒的他一肚子的不自在;至于西门庆,看着精巧的酥油泡螺,既想着死去的李瓶儿,又神往娇艳的郑爱月,心中难免不是百感交集。于是,一个仅需带“雪”字的简单酒令,却都弄得不上不下,毫无意趣,最后逼不得已地用“不胜酒力”来结束这个颇为尴尬的小宴。

二、夜与白日,梦与现实

几个酥油泡螺勾起了西门庆对李瓶儿的思念,又兜起了对郑爱月的欲望,然而妻不如妾,妾不如妓,妓不如偷,这天晚上,西门庆还是忍不住去探望一下如意儿:

“从潘金莲门首过,见角门关着,悄悄就往李瓶儿房里来。弹了弹门……”

没有人不关心西门庆夜里在哪个房里睡,但也没有人敢管西门庆夜里在哪个房里睡。当年的宋蕙莲找不到自己的“房”,只能在雪洞里过夜,而今的如意儿却有李瓶儿遗留的房,就在潘金莲隔壁的房。潘金莲的担心和嫉妒不是没有道理的,这个如意儿虽然没有宋蕙莲漂亮,但却比她聪明,比她更有情商。当西门庆夸她身上和李瓶儿一样白净时,她异常的“谦虚”:

“爹没的说,将天比地,折杀奴婢!奴婢男子汉已没了,爹不嫌丑陋,早晚只看奴婢一眼儿就够了。”

纵然西门庆心中有将如意儿当做李瓶儿替身的缪想(“我搂着你,就如和他睡一般”),然而如意儿却老老实实地说自己不配,“将天比地,折杀奴婢”,这马屁押韵得简直是夸人八百,自损一千。她将自己的位置摆得特别正,只求西门庆偶尔看上一眼,不求名分,不求房室——这不正是所有男人最满意最喜欢的婚外情模式吗?所以,西门庆“见他会说话儿,枕上又好风月,心下甚喜”——“你须用心伏侍我,我看顾你”。

曾经那个热衷于性、喜欢奉承的西门庆,又回到了我们熟悉的位置,然而我们不要忘了,这个西门庆已经经历过刻骨铭心的生离死别,拥有过至死不渝的爱情,他的性格和情感都在悄悄地改变。几天之后,同样是忙完了一阵家事,身心俱疲的西门庆在书房里小憩,这一次他梦见了李瓶儿:

“良久,忽听有人掀的帘儿响,只见李瓶儿蓦地进来,身穿糁紫衫、白绢裙,乱挽乌云,黄恹恹面容,向床前叫道……”

这个紫色的底衫,白色的裤裙,西门庆向潘金莲做了求证,基本上八九不离十,毫无疑问,这是为了渲染梦的真实;而精神充满恐惧、身体衰败而死的李瓶儿的鬼魂,花容不整,哭泣不已,更加清晰地写出这份真实。

梦是心头想,李瓶儿临死的形象,像一个巨大的哀伤永恒在西门庆的心底,无论外界多少风雪,多少喧嚣,这个心底的梦都不会被惊动。那个别人眼中的大恶人西门庆,在死去的情人面前变成了最普通的平常人,“从睡梦中直哭醒来,看见帘影射入,正当日午,由不得心中痛切”。从睡梦中哭醒过来,这不是我们常见的,但却完全可以想象。或许,梦见李瓶儿便值得一哭,梦见李瓶儿哭诉悲境,再值得一哭,梦见李瓶儿规劝自身远离危难,更值得一哭,于是从梦中哭醒。这哭声可谓纯粹,可谓由衷,它不亚于李瓶儿生前死后的任何一次大哭,也不亚于古往今来情人们生离死别的任何一声痛哭。

然而,这个可怜的男人,情人入梦尚未来得及嗟悼就被另一个女人撞见,这难免是尴尬的,而这个女人恰恰是潘金莲,他又难免愧疚了。自从李瓶儿有了孩子,他就很少再正眼看潘金莲了,哪怕他曾经在她房里度过几夜,那仅仅是性而已;转变成贤妻良母的李瓶儿随着 和襁褓之中的官哥一起香消玉殒,这些日子他都用来悲伤了,在泪水尚未拭干的时候面对这个曾经有过炽热的爱的情人,他怎能不心怀愧疚呢?

潘金莲:“你的眼怎生揉的恁红红的?”

西门庆:“想是我控着头睡来。”

潘金莲:“到只象哭的一般。”

西门庆:“怪奴才,我平白怎的哭?”

潘金莲:“只怕你一时想起甚心上人儿来是的……李瓶儿是心上的,奶子是心下的,俺们是心外的人……”

……潘金莲:“你不想他(李瓶儿),问他怎的?”

西门庆:“我才方梦见他来。”

潘金莲:“……饶他死了,你还这等念他。象俺每都是可不着你心的人,到明日死了,苦恼也没那人想念!”

潘金莲是妒忌,然而此时她妒忌的不是性,而是西门庆对李瓶儿的爱!于是,颇感尴尬的西门庆,“搂过他脖子来,就亲个嘴”,希望用性爱来弥补她,也希望用性爱,逃避梦境里的悲伤。

也许人们会说西门庆太没有心肝,这样做既对不起李瓶儿也对不起潘金莲,然而,他能怎么做呢?生活也许本来就是这样,他爱死去的那个,也爱活着的这个,眼泪和性爱,都是真实的。

对于潘金莲来说,她的聪明让她一眼看穿了西门庆的悲伤,在这一瞬间她明白那个死去的李瓶儿已经永远不可能打败了。然而死者已矣,生者继续,活着的西门庆还是未来的希望,要想幸福,她除了继续生活继续战斗没有别的机会。“心上的”李瓶儿虽然死了,可“心下的”奶子如意儿还在呢,更何况,现在自己快成“心外的”了。可她又能做什么,除了用性表达她的爱!

所以我们可以理解,潘金莲的爱是真诚的,西门庆的愧疚也是真诚的,这一场短暂的午间私会对双方来说,各有各的内涵,她希望重新得到他,他希望安慰她,一起暂时忘记李瓶儿吧。这不是什么山盟海誓,也不是什么地久天长,“满目山河空念远,落花风雨更伤春。不如怜取眼前人”,这就是我们所熟知的生活,也是我们身边所可以感受到的真情实感。

三、应伯爵借债

西门庆和潘金莲的午间私会被应伯爵的来访打断。应伯爵是来借债的,往常他帮过许多人借债,然则此次却是自己借债,因为他的小妾春花为他生了个儿子。应伯爵有两个女儿,大女儿已经出嫁,二女儿十三岁(后来成为守备夫人的春梅为陈敬济娶亲,曾考虑过娶她),年届五十终于生了一个儿子。按理说老来得子应该高兴非常,用吴月娘话说即是:“恁大年纪,也才见这个孩子,应二嫂不知怎的喜欢哩!”(吴月娘以正妻之分看待应伯爵的妻子应二嫂,认为她也应该为之高兴),然则应伯爵却一肚子苦水:

“冬寒时月,比不的你们有钱的人家,又有偌大前程,生个儿子锦上添花,便喜欢。俺们连自家还多着个影儿哩,要他做甚么!家中一窝子人口要吃穿,巴劫的魂也没了。……那黑天摸地,那里活变钱去?房下(应二嫂)见我抱怨,没奈何,把他一根银挖儿与了老娘(接生婆)去了。明日洗三,嚷的人家知道了,到满月拿甚么使?到那日我也不在家,信信拖拖到那寺院里且住几日去罢。”

一言蔽之,人穷志短,贫贱夫妻百事哀。对于应伯爵来说,生儿子是好,但经济太困难;结交西门庆是好,但此时的他也太难启齿——

西门庆不是刚死了儿子吗?不是刚死了最爱的小妾吗?一回回大哭,一幕幕热闹里暗藏忧伤的戏,应伯爵都亲眼所见,此时的他,来告诉西门庆自己的小妾生了一个儿子,这不是极大的刺激吗?

令人欣慰的是,西门庆也深知这点,如果应伯爵有更好的办法,他也不会来。于是他主动说:“我的儿,不要恼,你用多少银子,对我说,等我与你处”,主动安慰他:“左右我是你老爷老娘家,不然你但有事就来缠我?这孩子也不是你的孩子,自是咱两个分养的……”

他真的是拿应伯爵当兄弟了,或许他认为这样做既可以维持他们的友谊,也可以缓解自己失去儿子的痛苦吧。尽管他接着一次次跟应伯爵开玩笑,“过了满月,把春花儿那奴才叫了来,且答应我些时儿”,然而我宁可相信,这是他为了不让应伯爵难堪,不让他处在一个过于卑下的位置。

最终,西门庆送给了应伯爵一包五十两的银子(说送似乎太像施舍,所以口头仍是借,但并不收借条)。这银子是前两回宋巡按迎请六黄太尉时,山东省府的官员们送来的“份子钱”,虽然不好说其中是否有讽刺意味,然而这两件事放在一起,也不免让人一声唏嘘。

借到钱的应伯爵,千恩万谢,临走还对西门庆“深深打恭说:‘蒙哥厚情,死生难忘!’”我想此时的他,对西门庆的大方表示惊叹之余,确实也对西门庆的友情颇为感动。然而,读过全书的读者不免会问:“死生难忘”?这一回不是开始写西门庆的死吗,等到西门庆真的死后,应伯爵就开始迫不及待地出卖西门庆,甚至还帮着别人动西门家遗孀们的主意呢!应伯爵这算哪门子朋友,哪门子兄弟啊?

我们之前说过,十兄弟尤其是应伯爵,和西门庆的关系名曰兄弟,其实雇佣,名曰朋友,其实互利。应伯爵聪明伶俐,不但能帮西门庆办事,更能陪西门庆玩,不但能帮忙,更能帮闲,所以西门庆特别喜欢他。但是,这一切都是从西门庆的角度去看应伯爵,如果反过来,在应伯爵眼中,西门庆是怎样的呢?

我们回到热结十兄弟的第一回,彼时应伯爵曾说过一句话:“爷,可不折杀小人罢了!如今年时,只好叙些财势,那里好叙齿!”

这当然是夸西门庆有财有势,但潜台词无非是:如果你没有财没有势,谁会搭理你?应伯爵本来也是有家世的人,也读过书,年纪还比西门庆大上许多,难道他就那么乐意跟着西门庆混吃混喝,难道他就不能努力过得更好一些?

他有家世,但没落了;他有文化,但没能力考科举;他很聪明,但又好吃懒做;他得到西门庆这样的老板青睐,成为身边说得上话的“兄弟”,然而西门庆所有的大坏事,贪赃枉法、杀人越货,却从不参与,他不是参与不上,而是明知危险而避开;理论上,他也可以让西门庆帮忙弄个一官半职,领点固定俸禄(像吴典恩、来保那样),但那就会被西门庆瞧不起,失去了眼下这种看起来还相对平起平坐的位置。所以,他选择了这种看起来颇为奇异的方式——以帮闲的姿态,在风险和平淡的夹缝中寻找油水求得生存。

相比于西门庆在权力、金钱的帝国里奋力拼杀,却最终手握巨额财富遗憾地撒手人寰,其实应伯爵才是真正清醒的。他知道以财势论高下,也知道怎样蹭得三杯两盏;他知道如何利用西门庆赚取中介费,也知道如何欺负贲四为孩子们赚个冬衣;他知道如何在西门庆痛失爱子之时向他借贷渡过难关,也知道西门庆死了他就应该迅速找一个新老板,而不是跟西门家属继续攀没有利益的兄弟情(若有这个指望那才是真的傻)。

我不否认应伯爵在大多时候是可鄙的、卑劣的,但当我们从应伯爵的角度,从应伯爵家庭的角度来看这些事时,又难免不会因为生活的艰难和坎坷,发出一声叹息。世事经常如此,分不出许多单纯的对与错,好与坏,善与恶;而《金瓶梅》正是用这样的方式,让我们看到人性的广度和深度。