实名举报性侵后,这个20岁的女孩经历了什么?

2019年12月18日,日本东京地方法院对女记者伊藤诗织遭遇性侵的民事诉讼案作出裁决:伊藤诗织胜诉,被称为“安倍御用记者”的山口敬之需赔偿其330万日元,同时驳回他此前控告伊藤侵犯名誉的起诉。

此时,距离2015年4月3日那个不堪回首的夜晚已经过去了四年时间,伊藤成为日本第一个实名指控性侵并成功的女性。

同年9月6日,杭州市拱墅区法院宣布,侵害张蔚婷的房东楼家豪因强奸罪被判处有期徒刑两年。

张蔚婷是谁?对事件疏于了解的人可能对此并没有什么印象。

出生于2000年的她,是中国为数不多的公布真实姓名、长相的性侵案受害人。微博上,她有7万多的粉丝,在个人资料那栏,则是简单有力的六个字:当事人 张蔚婷。

2018年5月8日,彼时刚满18岁的她在杭州的出租屋内被房东强制猥亵,这个之前多有前科的“富二代”看着她哭喊求饶的样子挑逗地说了句:“我就喜欢你这么可爱的样子。”

好在,她足够冷静机智,看准时机将对方锁在房间外,又在第一时间求助在杭州工作的表哥,让其从窗户接应并报警,才侥幸逃脱楼的魔爪。

去公安局做完笔录之后,她无意中发现自己的那份和房东的那份是定在一起的,她随手翻看了一下,“他说的跟事实完全不相符,我当时特别生气,心想这人怎么这样,自己做的事情不敢承认。”

警方立案后没多久,对方的母亲找上门来,扇了张蔚婷一巴掌,并扬言:“你要是敢让我儿子坐牢,我就要了你这条命。”

事件发生十天之后,她怀着满腔的愤怒和放手一搏的心态发了后来有7万转发的微博:

“我是张蔚婷,00年出生,在杭州实习工作,8号我来杭州搬家,被房东强奸未遂,事发后我报了警,他的父母威胁要弄死我。”

和很多在网络上曝光性侵或性骚扰经历的女孩不同,她用的是自己的真实姓名,而这一段艰辛的维权之路,更像是社会给予她的一场残酷的“成人礼”。

“我过去都是偏外向的性格,朋友们经常说我脑子缺根弦,大大咧咧的。”事发两年后,我们通过微博联系上了这位勇敢的女孩,她坦言自己过去并未关注过相关事件,也对女性维权方面的议题鲜有关注。

甚至,在事发之后的很长一段时间里,她都不太敢去搜这方面的新闻。“我很怕看到一些失败的案例,有种刻意逃避的感觉,关注这些会让我更加恐慌,万一失败了怎么办?我承受不起那样的后果,我赌得太大了,但凡他没被判刑,我都会被全部的人抨击:你看你报警了,事情闹那么大,你说你怎么办?”

一年多之后谈起当时的决定,张蔚婷说自己是在愤怒的驱使下选择了实名,她有给公众号投稿过,也发过微博,但这种事并不少见,不实名的话不会有太多人注意到,“它会被很多类似的新闻淹没”。

在当时媒体对这件事的报道中,整个案发过程只有十多分钟,但因为细节过于详尽,每回忆一次,都像是在火上炙烤一般,她经常整夜整夜地失眠,夜里坐在床上发呆,要靠吃百乐眠加褪黑素才能入睡,睡着了之后也常常被噩梦惊醒。

有人说她仙人跳,还有人说她涉嫌诈骗,一个巴掌拍不响,她一度有过拿玻璃碎片划胳膊的举动,一下又一下,在绝望的情绪下她甚至感觉不到疼痛。“我当时命都不想要了,名字对我来说不重要了。”张蔚婷说。

报案容易,取证难,“当时都没什么人教我,都是我一个人边想边做。”冷静下来之后,她听从了表哥的建议,去买了支录音笔,在后来再次去搬家的过程中派上了用场。

对方父母要求她签一份协议,过程中起了争执,她用录音笔记录下了对方家人对她的侮辱和威胁。实名举报之后,也有更多的受害者站了出来,有些事情甚至发生在多年以前,“但她们很多都没有证据了”,当时有记者给她们拉了个微信群,一些女孩子去派出所录了口供,但录完也就录完了,“我后来再去问她们情况怎么样,她们就说想要回归正常生活,不想再纠缠下去。”

张蔚婷对此看得很开,“别人愿意帮我我肯定是要感谢的,那她们不愿意帮,想回归正常生活我也是愿意尊重她们意思的。”电话中,这位20岁的女孩语气里透出一丝超出同龄人的淡然。

也有些一直无私帮助她的人。微博上的一些加V博主与她素昧平生,却帮她转发每一则维权消息,@我是落生、@西池望月、@乔凯文 等等,有些是一直致力于帮助女性维权,另一些则是被她的勇气所打动,“他们一直都在盯着这件事,陪我一起等一个结果”。

虽然张蔚婷和他们的交流仅限于线上,但这种连接感和支持却助她度过了一段难熬的低谷期。

“我实名举报之后,会收到很多跟我有相似经历的人向我倾诉她们的遭遇,有些甚至得了抑郁症。”很快,她成了微博上一个具有特殊意义的树洞,“但我自己当时状态也很差,我在难以自保的情况下真的没法帮助别人,就有点心有余而力不足的感觉。”她将自己的矛盾心理告诉了几个大V博主,“他们都很耐心地开导我,让我在自己负能量爆表的情况下少看那些私信,有损自己的信心,也无法开解他人。”

除了同病相怜的人,也有很多看热闹不嫌事大的“键盘侠”,这当然是网络时代难以避免的现象,但当我们问起为什么不将私信功能关闭时,张蔚婷给出的答案是:“因为更多的是支持我的人,如果不是他们一直询问我给我支持的话,我肯定是坚持不下去的。我不是一个人在坚持,是大家在陪着我坚持。”

碰到实在忍不了的情况,她会拿朋友的号骂回去,“这样对方不知道我是谁,我也能发泄情绪了,如果我直接用自己的号跟他们互怼的话,那些人会越来越嚣张。”

随着判决结果的到来,谩骂的声音越来越少,但另一种声音也在不经意间“抬头”:“很多人觉得事情都已经解决了,你没必要再出来诉苦、装可怜了吧?”

但对当事人张蔚婷来说,那件事情的影响一直在继续。她害怕一个人呆着,每每独处,都会有情绪失控的时候,想不开、自己钻牛角尖、进而被突然而至的失落感裹挟。“有时候很矛盾,想一个人呆着,但又希望跟大家在一起,会比较有安全感。”

这是那件事留下的后遗症,但和最开始时候要靠去医院打针让自己镇定下来的情况相比,她的状态还是在往好的方向发展,“事情发生后的那一年,情绪完全不受自己控制,一点点刺激我就忍不住摔东西、砸东西、伤害自己,感觉那都不是我自己了,就想找一个发泄口,因为如果发泄不出来的话,整个人会被逼疯掉的。”

在自己慢慢恢复一些之后,她也开始扮演起开导她人的角色,“我被问到最多的两个问题是:怎么把事情发酵到那么大的?过去那么多年,没有证据怎么办?”

第一个问题,张蔚婷说不建议其他女生效仿自己当时“实名”的做法。“这个过程真的太艰难了,如果你心理承受能力不够大的话,你真的会被舆论给压死。”她有过挺长一段时间的自我怀疑,怀疑自己一开始的决定是不是错的。

第二个问题,她给出的答案则更具可操作性,“我会教她们想办法去找当事人聊天,再在身上藏支录音笔,或者用手机的录音功能,尽量搜集证据。”她的成功让一些女孩看到了希望的曙光,“哦原来事情还可以这样处理。”

事发之后,张蔚婷在山东老家休整了一段时间后,又重新回到杭州——这座对她来说充满伤痛记忆的城市。

开始有想过离开,想过逃避,但转念一想,“只有活在大家的目光之下我才是安全的。我曝光了,大家都在关注我,他肯定会有所顾忌,我就在杭州呆着,哪都不去。我在外地的话,他想‘制造意外’也太容易了,在杭州本地出事情的话,大家肯定第一反应是他干的,警察找起来也更有头绪。”

而远在山东的母亲,也并不了解女儿后来维权成功的事情,“我只在刚开始时候跟她说我报了警,之后就再没聊过这事,她应该以为事情已经结束了,无所谓结果不结果。”

去年9月,判决结果下来,张蔚婷心中的一块石头落了地,虽然事件的影响仍在继续,但她也正走在回归正轨的路上。

9月时在朋友的介绍下签约了一家短视频公司,拍一些温情向的video,跟别人搭戏,照着剧本演,偶尔也自己创作。她将目前的工作概括为“自媒体”,比起之前的“直播带货”要有意思多了,她也想过通过这份工作帮助更多的人,去做一些视频采访,剪辑出来发在网上。

也有过一个交往了7-8个月的男朋友,她从一开始就向对方坦白了自己过去的遭遇,“我谈男朋友是不希望瞒着对方,谈恋爱是两个人的事情,但如果考虑以后结婚的话,肯定要考虑他父母的想法。”她直截了当地跟对方说,如果他的父母不能接受的话,两个人也就不用开始了。

“我不是那种喜欢瞒着、骗着的人,因为事情发生就是发生了,我们老家就那么大,他迟早要知道,那倒不如我从一开始就坦白。”

但可能还是没能敌过人心的善变。对方一开始说不介意,还称赞过她的勇气,但时间久了心里还是有块疙瘩,“他觉得我心太狠了,说我是一个狠人,在他的观念里,这不是普通女孩子能做出来的事情。”之后的相处时间里,对方总是有意无意提起这段经历,进而引发冲突,“他觉得事情闹得太大了点儿。”

但张蔚婷对此看得很淡然,“我后来也是能理解他的。”

聊起未来的择偶观,这个20岁的女孩意识里多少蒙上了些悲观的色彩,“希望对方能充满正能量,带给我快乐吧,互补就好。”

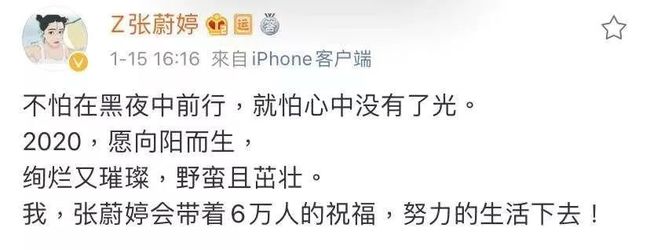

在上个月15号的一条微博里,她写道:“2020,愿向阳而生,绚烂又璀璨,野蛮且茁壮。我,张蔚婷会带着6万人的祝福,努力的生活下去。”

但在短短一周后,她就又发了一条置顶微博,控诉楼家不知从哪冒出来的“妹妹”对她提出“私了”的要求:“说是要给我一些补偿,前提是让我删掉微博上的所有东西,太搞笑了。”

“我想要赔偿的话从最开始就会提起民事诉讼,但我没有,因为我从头到尾都不是为了什么赔偿,钱我可以自己挣,我这么年轻又不怕什么,我要的就是他们家的一个态度,他妈妈当初那样谩骂我、那样打我,他爸也是,他们全家人就是欠我一个道歉。但他们至今仍不觉得自己是错的,以为用钱就可以私了,有钱就可以为所欲为了吗?”

她猜测对方家人是在为楼家豪出狱之后的生活提前铺路,“这件事就是随着时间会让大家淡忘,但只要我这篇文章还在,大家就会记得这件事,如果删掉,人们肯定会慢慢忘记,十年二十年,他大可以重新做人,改个名字整个容,很容易开启新的生活。”

但这显然是她不希望看到的,在她看来,社会的风气会习惯性向有权有钱的那一方倾斜,可她从来没有后悔过站出来。

“我觉得这是我长这么大做过的最勇敢的一件事,可能中间会自我怀疑这样是否值得,但我从来没有后悔过。”