文|冬实

1968年9月21日,犹太新年前夜。

纽约东村一家名叫“悖论”的餐馆里。广告打字员塞尔玛·布里茨像往常一样在一个角落里就餐,柔和的光线打在身上,她隐隐感觉到今晚似乎有些不同。

有什么不同呢?她自己也说不上来。

抬起头,她打量一下四围,恰好与坐在对面一张桌子旁的男子目光遇到了一起。

显然,他在打量她,她也毫不客气地打量开他:他和一群人围坐在一起,周围的人留着长发,他是短发;其他人穿着个性,而他穿着保守,像个教授。在那些人中间,他看起来与众不同。

“你很像达斯汀·霍夫曼”,塞尔玛说。

“谁都这么说”,这个男人答道。

他们争辩一些话题——诗歌、玄学、素食主义等等,男人总是和塞尔玛唱反调。

争论热烈而友好地一直持续到下半夜。餐馆要打烊了,男人走向塞尔玛,邀她一起散散步。她再一次打量,他优雅而又绅士,她似乎没有拒绝的理由。

男人告诉塞尔玛,那天恰好是他的34岁生日,他带她去了他住的地方——切尔西旅馆,对着她弹唱了两首歌,

“我们征服的痛苦越多,就越痛苦……”

他唱着,脸上露出疏离和痛苦的表情。

过了一夜,两人天亮后分手。几天后,塞尔玛再找他,他已经到了另外一个地方——美国田纳西州的首府纳什维尔。

那是他许多个夜晚中的一晚。

这个流连于旅馆和双人床的男人叫莱昂纳德·科恩,他另外的身份是加拿大最伟大的诗人和小说家之一,写出了问鼎世界文坛的文学经典。他摘得了象征加拿大文学奖的最高荣誉——总督文学奖,但他拒绝前去领奖。

不过,他受到更多的关注是因为他还是一名歌手。

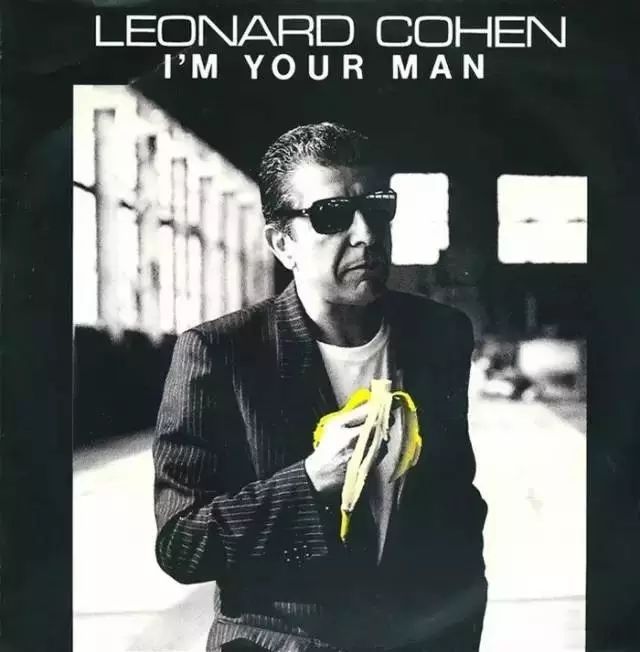

在演唱会的舞台上,科恩会缓缓地转身面朝观众,或是微微颔首,或是含情仰望,或轻启舞步,甚至会在歌迷面前双膝跪地,深情地唱:“我是你的男人。”他的表情真挚,他的歌声深沉,他的唱词荒芜,他的音乐直抵观众的心灵,令台下动容无数,牵引着歌迷一起探寻他私密而多情的世界。

一曲唱毕,他绅士地摘下帽子,向观众致敬,谦逊而随和。

在科恩的歌唱生涯中,他拿奖到手软,在人生的收稍处,还获得了格莱美终身成就奖。

和塞尔玛相识那年,莱昂纳德·科恩步入乐坛不久。为进棚录音他来到纳什维尔,那是乡村音乐的重要发源地,有给鲍勃·迪伦做音乐的约翰·斯顿在等他。

在这里,他做出了一张乡村音乐专辑。专辑里充斥的是:宗教、性和女人等元素,这也是他生命中最重要的注脚。

当他的音乐在欧洲各国受到追捧,甚至连一向对他苛刻的美国也向他投来橄榄枝时,莱昂纳德·科恩却做出令人大跌眼镜的决定:遁入空门,做了一名僧人,用空性来填满自己。

他还是一名瘾君子,为了体验,主动吸食致幻剂。

他的一生充满诗性又难以捉摸。

李健直言他是自己的男神。

鲍勃·迪伦说,“如果我必须当一分钟其他人,那么,一定是科恩。”

* 为了原始的冲动而创作

莱昂纳德·科恩出生在加拿大蒙特利尔市一个富裕的犹太家庭,他的父亲是一名成衣商,科恩说“亲爱的,我是穿着西装降生的”。

他继承了父亲的体面和对西服的偏好,在母亲那里,他秉承了音乐方面的天赋。

莱昂纳德·科恩童年的生活规律、井然有序。他在罗斯林小学和韦斯特蒙中学接受正规教育。

“我的家庭很体面。所以,我从没想过要叛逆。”

事实上,他走的却是一条叛离传统的道路。

为了“搞到妞”,科恩拿起了笔,与此同时,他也拿起了吉他。1952年,17岁的莱昂纳德·科恩拥有了自己的第一支乐队——鹿皮男孩乐队。

或许,源于他的父亲早逝,他和母亲之间一边不断地渴望拥抱,另一方面,又不断地选择逃离。

后来,在他和其他女人相处的经历中,依稀可以看得见同样的相处模式:一方面不断在女人的怀里寻找欢愉,另一方面又不断逃离找寻自由。

他远离喧嚣去把自己的灵感变成文字。

依兹拉,希腊的一个小镇,那是一个安静的地方,没有电视、自来水和汽车,交通主要靠驴子和渡船。

渡船,保持着与世界的联系。不断外来的人员像是向小镇刮来的新鲜空气。

莱昂纳德拎着吉他来到了小镇。

他在这里开始了疯狂的创作,凌晨三点睡六点起,他的时间几乎用来写作,或是和朋友们一起讨论诗歌。

科恩几次离开依兹拉,又几次折回。

让他一见钟情的除了小镇,还有他生命中很重要的一位缪斯——玛丽安,她带着幼子闯进了他的世界。

33 岁的时候,科恩出了自己的第一张专辑,里面有一首歌献给了玛丽安。

女人,是他歌曲中永恒的主题,在他的生活中扮演着重要的角色,她们充当着科恩的朋友、情人和救世主和作品的灵感,《我俩之一不会错》灵感源于妮可,《再见,玛丽安》讲的是和玛丽安的故事,《仁慈的姐妹们》说的是两个年轻的女背包客,《至爱游戏》又是他的另一个情人……

* 爱很激情,也让人感到拥挤

你吻我的唇,

我已沉沦,

我回到不羁街。

莱昂纳德·科恩与他的情人们兜兜转装,往往最后又回到终点,只不过多了一首诗或一曲歌。

婚姻让他觉得“如将军们在长期的和平状态下会感到不安一样。”

最终他不断地选择和她们分手,他说:

“我得到过美妙的爱,但我没有予以回应。因为我过分迷恋分离的感觉。”

“为了通晓世故,当年我弃她们而去。”

他其中的一个缪斯安妮意识到:

“对于一个热爱漂泊的男人来说,爱是承担不起的负累。”

是的,他迷恋爱恋,但他更迷恋分离。苏珊说:

“某天,我爱上了他;某晚,我离开了他”。

或许,对于科恩而说,没有逃离,哪有开始呢。

不过,他在歌中这样写:

“在我内心深处,总是寒冷又拥挤。”

这或许是他逃离的原因之一吧。

爱总在某一个时刻,让他重燃斗志,焕发出新的生机,但是,在爱里徘徊一久,他又会感觉到交通拥堵。

* 舞台,是捆绑也是盛放

也许,莱昂纳德是为舞台而生的,但他开始并不喜欢巡演,舞台上的莱昂纳德·科恩也曾抖得像片落叶。

第一次巡演,他让好朋友莫奈帮他做了一张面具,一张逼真的人脸模型面具。这个面具将给他一张更厚的皮,来掩盖他的敏感。不过,追求完美的科恩最终还是雪藏了这个面具。

敏感的莱昂纳德通过吸食酒精和药物最终战胜了最初的恐惧,走上舞台的他却变成了另外一番模样,喜欢在舞台上挑点事,不玩点噱头就不舒服。

有一次,在演出舞台上,莱昂纳德以行纳粹礼的方式,开启一场表演,本还在长时间起立鼓掌的观众顿时炸开了锅。

台下的德国人疯了一样咒骂不止,向台上扔东西。甚至还有个家伙挥舞着枪朝台上冲。弄得他的同伴丹尼尔斯忍不住想撂挑子。

但当他抱起吉他时,人群又安静了下来。

在法国南部的普罗旺斯,演出前酒至半醉的莱昂纳德骑着马冲上了舞台。舞台不停地摇晃,主办方的人全都在挥舞手臂,尖叫着舞台会塌。莱昂纳德来到舞台,随之向观众行礼……

当然,莱昂纳德从未“随意地”对待任何一次演出,如果某场演砸了,“我会觉得背叛了自己。”

后来,他在欧洲甚至比鲍勃·迪伦还要重量——场场演出都座无虚席,门票可能在短短半个小时内就被一抢而光。台下是最真诚、最痴迷、最疯狂的歌迷。前排的女性观众通常超过男性两倍,她们哭泣不止,朝台上递着信件、包裹和约会邀请。

演出结束后,总有人跑到后台,说些诸如‘我本来已经自杀了,是你的唱片拯救了我’之类的话。

*《哈利路亚》:不是随随便便的成功

我进不了深山∕那系统不灵

我依赖药片∕还得感谢上天

我沿那路程∕从混乱到艺术

欲望为马∕抑郁为车

——《渴望之书》

在六十多岁时,科恩入驻了“加拿大音乐名人堂”,获封加拿大官佐勋章,赢得两座朱诺奖最佳创作人奖……当他前往渥太华参加加拿大总督奖终身艺术成就奖时,手里挽着的是年轻貌美、金发碧眼的未婚妻——丽贝卡,一个小他25岁的女人。

在“未来”巡演结束后,莱昂纳德突然结束了二人世界的生活,孤身一个来到了纽约附近的秃山上,那里是小蚊虫和响尾蛇经常出没的地方,他以一个日本老僧助手的身份住在了一个狭小、光秃的小屋。

在秃山,他追随着那位叫杏山的日本禅师遁入空门。

科恩每天三时起床,砍柴、楔钉、挖笋或做饭这些日常的劳作。他穿着同样的衣服,做着同样的杂役,用同样的塑料碗在同样的时间就餐。

没有人知道他是谁。

1996年,莱昂纳德正式受戒成为一位僧人,法号自闲。

他曾用一首诗倾吐了自己的修禅生活:

多年来,我是一位僧人

我剃光头发,穿上长袍,每日早起

入驻禅寺,并不代表科恩不再是一位犹太教徒。

早在1984年,莱昂纳德就推出了他的第十本著作——《宽恕之书》。当一个人发现自己“无法正常运转时”,他说:“惟一的选择就是与神对话……惟一可做的就是祈祷。”

作为反映这本书的一面镜子,一张新的专辑诞生。《哈利路亚》是这张新专辑中的一首歌曲。虽然这张专辑发行后,在各个国家的反响平淡,但《哈利路亚》这首歌却成为了音乐史上的一首神曲。这首充满性高潮的哈利路亚,后来被300多名歌手翻唱,它的艺术生命得以不断延续。

莱昂纳德用了五年的时间才把它写完。他保留了约80段歌词,定稿后,仍为结尾准备了两个不同的版本。弃用的,则被他称为“其它的《哈利路亚》”。

哪怕定稿后,他还是为《哈利路亚》准备了两个不同的版本。

那不是某个见到了光明的人。

它是冷酷的破碎的哈利路亚。

另一个版本是

即使全盘皆输

我仍将伫立于歌之神前

让哈利路亚

从舌尖吐出。

* 裂痕,光照进来的地方

莱昴纳德·科恩前前后后修行了二十多年。即使在此期间,抑郁症仍然没有远离他。

在一个寒冷的夜晚,他辞别了杏山。

在留给杏山的致歉字条中,莱昴纳德·科恩写道:“很抱歉,我暂且不能服侍您了。我认识了一个女人……无用的自闲顿首。”

然后,他下山后到了印度孟买,而是去找了一个男人。拉梅什·巴尔谢卡,“不二论” 圣哲尼萨伽达塔·马哈拉杰的信徒。莱昂纳德成了他的门生。

几年后,莱昂纳德的抑郁症神奇地消失了,他的内心终于安静了下来。连他自己都弄不明白是什么原因。没有兴奋剂、没有酒精,他又恢复了对音乐的热情。

千帆过尽,这个爱女人,认为女人就是诗歌的男人,又和他的合作伙伴安嘉妮走到一起。他创作,她演绎。

莱昂纳德喜欢这种别人“看得到他,又看不到他”的生活方式。

但73岁那年,莱昂纳德还是又登上了舞台,开始了他的巡演之旅。因为他破产了,他所有的资金被他的经纪人——一个他很信得过还曾成为他恋人的女人给卷走了。他要登台赚取退休金了。

他组建了一个新乐队。所到之处,好评如潮。

随着他事业的红火,他和安嘉妮的感情故事也寿终正寝。

2016年11月,莱昂纳德去世,他的生命停在了82岁。

人已远去,但他的歌声却在继续夜空回荡,他慵懒从容、低沉沙哑的嗓音就像利剑一样穿透听众内心的深处。

我像天鹅航行 我像石头下沉

而时光远去 不理我的笑柄

——《渴望之书》

这一生,他逃离又追寻、抑郁又治愈、多情又深情,不过,无论何时的莱昴纳德一直在做着一件事,循着内心最真实的声音前行。

有一次,他对《卫报》记者说“把音乐事业经营好需要强大且坚定的意志,但想把人生经营好,就是给我全世界的意志都无济于事,因为我太混蛋了……我对推出作品兴趣渐增,因为我可以通过它们来完善我的性格,号令我的世界。”

他写过一句歌词,似乎像是对自己的总结:

“万物皆有裂痕,那是光照进来的地方”。