梁文道:奥斯维辛之后,我们还能写诗吗?

"

真正伟大的文学,真正伟大的诗歌和艺术创作,正是直面那些痛苦的黑暗的核心。

"讲述 | 梁文道

来源 | 看理想·八分

(文字经删减编辑)

前几天,大家可能都看过不少日本援助中国各地的物资箱上,写了一些诗句或词句,以传递温暖的援助之意。

结果某媒体对此发表了一篇评论,文章中最惹人争议的是引用了这样一句话,“奥斯维辛之后,写诗是残忍的。”

相信很多人都听过这句话,认为意思大概指的就是经过奥斯维辛集中营那场浩劫之后,再写诗、搞文艺,观赏这些艺术就显得很残忍了。甚至推而广之地认为,如果我们面对巨大的灾难,再继续闲情逸致地谈论文学和文艺创作,这难道不“残忍”吗?

我今天就想从这一点展开讨论,谈一谈读书、文学、以及艺术,究竟是为了什么。

首先我们来看看那篇评论里的引用,实际上本身就存在错误。

你可能也知道,这个句子是德国著名哲学家、思想家及社会学家西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno)的名言,他在自己的好几本著作里,先后几次回顾这句“诫条”。然而,他的原文并不是“奥斯维辛之后,写诗是残忍的”。

他第一次写下这个句子,是在他1949年的一篇著作《文化批判与社会》里,其中他说的是,“奥斯维辛之后写诗是野蛮的……也是不可能的”。

《文化批判与社会》一文后收录阿多诺《棱镜》文集,翻译原文:文化批判正面临着文明与野蛮的辩证法的最后阶段:奥斯维辛之后写诗是野蛮的。这也是对这样一种认识的侵蚀:今日写诗何以是不可能的。

请注意,不是“残忍”,而是“野蛮的”,也是“不可能的”。这是第一个问题。

第二个问题我想不必多说,那就是在这时候将发生疫情的地区比作“奥斯维辛”,合适吗?

第三个问题则是,日本这些地方政府或民间团体善心援助我们,在物资箱上特意引用了一些汉语诗句,来表达关心和情意,这时候我们回应的却是“写诗是残忍的”,这难道就是对主动援助我们的外邦,一种“体面”的回应吗?

实际上,日本送来的这些物资,上面所附的诗句,很多也是有中国人的身影在背后的,比如舞鹤市捐赠的物资上引用了王昌龄的诗句“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”,据悉就是一位在当地政府工作的华人建议,并被舞鹤政府采纳使用的。

不过即便如此,我觉得日本这次这样的行动,仍然有一些值得我们留意,甚至效仿的地方,那是什么呢?

当然并不在于他们是否会写汉诗或者引名句,而是他们在捐赠救援物资的同时,还能想到附上一些句子,这些句子不仅要体面、贴切,而且能够恰当地表达出这种援助希望传递的情感,并给予这种情感一个语言的赋形,这一点才让我觉得是他们真正的厉害之处。

什么才叫做“体面贴切的语言”?它并不一定非得是诗句,比如你是否注意到冲绳民间组织向福建援助儿童口罩及医用手套时,物资上附上的句子,叫做“守礼之邦,源远流长”。

我们知道,冲绳曾经在很长一段时间里,曾经是中国的藩属国之一,一直以来都以自己奉明朝正朔为傲。今天虽然它已经是日本的一个地区了,可是如果你到冲绳旅行就会观察到,很多的建筑物、习俗都与我们的福建省有着历史渊源,而冲绳也有相当多人是福建人移民的后代。

今天冲绳民间组织捐赠的物资上写着“守礼之邦”,这其实也包含了历史上它与中国的渊源。

在冲绳那霸有一座牌坊,上面挂着一副匾额即写着“守礼之邦”,它的由来便是明朝万历帝的一封册封诏书,其中一句“惟尔琉球国,远处海滨,恪遵声教,世修职贡,足称守礼之邦”。

那霸守礼门

所以,冲绳以这样一句话来表达自己的“守礼”之意,我认为可谓绝妙之笔,而且你能感受到这种用心,也是一种对细节的专注和负责,这都是让我非常佩服的地方。

2.

“同一性”追求,从对文化思想的高度同一,

到对族群的高度同一

我们再回头谈一谈,“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的,也是不可能的”这句话,到底该怎么理解。

历来有很多学者都尝试对它作出解释,但要理解阿多诺的这句名言其实相当困难。原因在于这句话并没有看上去那样简单,必须放在阿多诺的思想背景之下来理解,而阿多诺的思想本就非常复杂。

我在大学时期,曾经有段时间非常喜欢研读阿多诺,但是他也是我认为最难读的哲学思想家之一。

德语世界有很多思想家写的东西,我们都会觉得难读,但可能没有一个比得上阿多诺,尤其是他晚年的作品,故意用一种特别的语言来表达他的一个核心观念,即“非同一性”。

何谓“非同一性”?他认为西方思想从希腊文明以来,一直不能摆脱一种对于“同一性”的追求。

“同一性的追求”,尽管这个讲法很抽象,但是站在这个背景上理解今天这句话才会更为确切。

要理解“同一性”也不简单,我今天姑且非常粗浅地解释一下,什么是“同一性”,让我们试着从另一个角度切入展开。

奥斯维辛是什么?当然就是纳粹时期最有名的一座集中营。如果你仔细观察,这个集中营以及当年纳粹对犹太人的屠杀,其实和我们一般在历史上见过的其他大屠杀不一样。

第一个不同点在于,历史上民族清洗本来并不罕见,但是如此大规模的立意要灭绝另一个民族,在阿多诺看来就是一种对“同一性”的追求。

这种同一性的追求,从最粗浅的层面上说,就是要求一种非常“纯净”的文化和思想的同一,而这种“同一”甚至扩大到对于族群的同一。

基于这种对同一性的追求,犹太人族群在德意志纳粹德国看来,在德意志文化之下以及雅利安人世界里,就是一个不可被吸收、不可被完全同一化的“他者”或者“杂质”,所以他们认为必须彻底消灭这个族群。

3.

奥斯维辛之下,

一种“文明”的伪装

另一个不同点,是以奥斯维辛集中营为代表的这一场种族灭绝,和历史上其他大屠杀不同。

历史上很多大屠杀场景往往是原始的、混乱的,带着一种极其残忍的情绪而爆发出的大规模仇杀,可是奥斯维辛集中营却是极其精密的,甚至可以说是具有德国风格的那种“理性”。

比如说,集中营的流程是经过精密计算的,什么时候需要处死什么人、没被处死前这些人应该做什么,集中营的整个运作就像德国人造车一样流程严密井然。

而这种所谓“理性”,与德国为代表的启蒙运动里所追求的那种理性,有什么不一样吗?还是说,尽管表面上看起来不一样,但实际上存在一些共通点?阿多诺就认为是有共通的东西存在。

当年的德国是个什么样的德国?

我们常说,德国是个有贝多芬的德国,是个有歌德的德国,是个有康德、黑格尔、马克思的德国,是一个高度的有文化,懂得欣赏艺术美学的国家。我们今天谈美学(aesthetics),这个字其实就来自德国。

这样一个追求高度审美、纯粹的国家,能够产生歌德与席勒的国家,为什么会干出这么灭绝人性的事?

更让人大惑不解的是,关于奥斯维辛集中营一直流行一种说法,就是其中的指挥官常常会在闲暇之余,在办公室里播放巴赫的音乐,可想而知,这是一个多么荒谬的场景。

另外一个非常有名的集中营,就是布痕瓦尔德集中营。布痕瓦尔德集中营离德国魏玛很近,魏玛是德国的文化名城,是歌德与席勒的城市,李斯特的故乡,巴赫曾经在那里工作过好几年。

但是就在这个城市的边上,居然有这样一所集中营。而且集中营的中心有一棵树,被称为“歌德橡树”。

“歌德橡树”遗址

这棵树曾经被认为是布痕瓦尔德集中营的一个象征,但对于不同人,背后的象征意义是不一样的。

对于集中营里被囚禁的人来说,它代表的是他们原本认知的那个德国,与眼下正在折磨他们的德国,完全是两个版本的德国。

而对于里面的那些党卫军,对于那些看守集中营的德国士兵来说,这棵树则代表着他们的民族,他们种族的优越性。甚至这些军官会在这棵树下朗诵歌德的诗,旁边则躺着集中营里被处死的那些犹太人的尸体,还有焚毁尸体所升起的熏烟。

正是因为这样一个追求审美艺术的德国,干出了这样的事情,而且在做出这样灭绝人性的罪行之时,依然带有一种病态的“理性”,带有一种“文明”的伪装,所以阿多诺认为,在这样一个背景之下,过去所有的诗歌、所有的艺术,到了奥斯维辛集中营之后,都要打上一个问号。

在这种情况之下,仍然可以写诗吗?

4.

为什么说“写诗是野蛮的”?

为什么阿多诺会说“写诗是野蛮的”?我们常说,野蛮是文明的对立面,但阿多诺一直强调,文明与野蛮,是可以对立统一的。

奥斯维辛集中营,与其说是纯粹的野蛮的产物,倒不如说,它就是德意志文明,甚至西方文明发展到这个阶段的一种极端结果。

在这个结果的发展过程中,所有西方文明、欧洲文明、启蒙运动以来的文化,其实都起到了推波助澜的作用。所以在这个时候,我们仍然根据启蒙运动以来的西方古典美学理想来创作艺术,来创作文学,这难道不是野蛮的吗?

那么,为什么也是“不可能的”?因为在经历这样一场浩劫之后,仍然用过去的那种语言来创作,就会出现很大问题。

举一个简单的例子,从歌德以来,那种对美的崇高的赞颂,对美好生活的目标与理想的追求,在一场人类浩劫之后,如果继续去追逐这些东西,是不是相当于忘记了所歌颂的这些文明背景里,曾经出现过这样一次灭绝人性、匪夷所思的惨剧,那么创作者还好意思继续说,生活其实很美好吗?

在阿多诺那样严肃严厉的人看来,这是绝对不可以接受的。

经历这样一场浩劫,再继续赞颂生活的美好,而且使用的语言都还是这场浩劫发生之前的表达形式,这些表达在阿多诺看来,同样是造成这场浩劫的原因之一。

所以他认为,在这之后,怎么可能还用这样的语言形式呢?这难道不是用凶手的刀在受害者的墓碑上刻下更残忍的纪念吗?

与阿多诺同时代,有一位非常伟大的德语诗人,也是一个犹太人,叫做保罗·策兰(Paul Celan)。他有一首非常著名的关于这场痛苦经验的诗,题为《死亡赋格》。

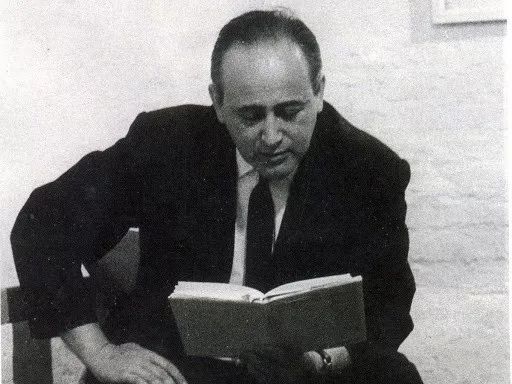

保罗·策兰

很多人认为,保罗·策兰与阿多诺有一个关于“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”的间接对话。为什么说是“间接对话”?

保罗·策兰在写《死亡赋格》的时候,还没有读到阿多诺所说的这些;而后来阿多诺是看到了《死亡赋格》,又回头修正了自己的讲法。

在阿多诺修正自己讲法的同时,保罗·策兰也看到了阿多诺的这句名句。关于如何写诗,他也有了很多反省。

所以后来,我们看到保罗·策兰的诗风变得非常的冷峻,非常的灰色,没有了他早期创作的那种音乐性。这正是因为他试图掌握一种全新的语言,这种语言不能再是以往那种审美典范之下的语言——

他意识到,过往那种语言用以描述今天他所经历的事情、描述这样一个产生浩劫的世界,是那么的苍白,那么的无力。

所以保罗·策兰决定找寻一种新的话语,一种不漂亮的语言,一种不再是过去那种审美典范所认为美好的诗句。

而阿多诺在读完《死亡赋格》后也深受触动。后来他在自己的一本经典著作——《否定辩证法》(Negative Dialectics)里,写了一句话,他说:

这句话其实讲得更狠了。

他一方面承认写诗还是可能的,《死亡赋格》就是一首遭受酷刑的人发出尖叫的诗篇;可是他又进一步说,在浩劫之后甚至连继续日常生活都是不对的了,为什么呢?

因为继续日常生活,就表示对这种灾难的无视,假如是假装这场灾难完全没有发生过那样继续日常的生活,这是一种冷漠的表现。

而这种冷漠,正是造成奥斯维辛集中营这种事情发生的原因之一。

为什么会发生这样的人类浩劫,正是因为你的麻木,你的冷漠。

5.

无法直面痛苦与黑暗的核心,

我们自己将是野蛮的

实际上,阿多诺究竟在表达什么?

他想说的就是,当我们经历过灾难之后,假如这时候我们写的诗、创作的文学艺术,是一些无视灾难本身、无视灾难痛苦的作品,而且用了一种导致灾难可能发生的文化之下孕育出来的语言,甚至更等而下之,去创作一些歌颂的诗、一些欢庆的作品,把那些发生过的灾难当成一种了不起的值得歌颂的事件,这种“写诗”即是野蛮的。

除此之外,如果我们只是继续自己的日常生活,假装一切没有发生过,不再去注意历史上曾经有一些人经受过的伤害,无视他们的苦难继续安心地过自己的生活,追求自己生活的理想之美,那么这种想法就是冷漠的。你没有看到这个世界的不公平、不公正,没有听到历史里的那些尖叫,这是不对的。

真正伟大的文学,真正伟大的诗歌和艺术创作,正是需要直面那些痛苦的黑暗的核心。

而现在被高度统一、高度同化的语言,是很难去掌握这个核心,很难掌握那些个体痛苦的,这种时候就需要重新创造出一种语言,就像保罗·策兰那样。

最后,我们现在为什么还要读文学作品?

不是为了逃避,不是为了假装我们眼前的事情不存在,而是为了更加勇敢地直面它的核心。

这个核心指向的,可能正是我们人性本身具备的一些东西,它可能包含着毁灭我们、引导我们走向堕落的种子,所以我们需要更深切地挖掘它。

文学并不是不能够让我们转移痛苦,很多时候这的确是必要的。

可是,更严肃的艺术创作,在更严苛的思想家比如阿多诺看来,它是不能回避那种野蛮的,否则我们自己就将是野蛮的了。

延伸阅读

本期八分问答

(问答答案均在每期音频末尾,

完整节目音频可在「看理想App」内收听)

[本期提问]:怎样用哲学缓解恐惧心理?

*如果你也有想问的问题,欢迎到看理想App《八分》栏目下留言提问。你们在App里的提问和留言,道长都会看到的哟!

近期特别提示:《八分》节目音频自2月10日起会在看理想App上日更30天,欢迎下载收听。日更期间,我们仍然会精选部分《八分》节目,整理文字版给大家,在「Vistopia」「理想国imaginist」公众号内同步推送。如想看往期《八分》文字版,可在「看理想」(ID:ikanlixiang)微信公众号内回复「八分」查看。

内容编辑:猫爷

本期音频编辑:大壹、mu

转载:请在「Vistopia」后台回复“转载”

商业合作或投稿:[email protected]