“你离开了武汉,从此没有人和我说话……”

刘智明的女儿正在临床医学专业读大一,师从父亲当年的恩师。在给父亲的信中,她写下:抱薪赴雪,义无反顾。健康所系,性命相托。

当年儿子走后,俞关荣把补偿款捐给了藏南的贫困小学,十多年过去,孩子们已经长大成人;

今年春节前,武汉鄱阳街统一更换了招牌,林红军的店名里有他孩子的名字。新招牌已经挂了上去。

2020年的脚步分外着急,命运在带走一些人的时候,匆忙得让人来不及告别。然后,就在某个平常的日子,太阳离开地平线,有些人离开武汉,告别人间。

点击播放 ▽

人说,医生是患者在“鬼门关”前的最后一道防线,可是这道防线也是肉身,也会失守。

大年三十,武汉市江夏区第一人民医院的同事们心疼彭银华,让他回家休息,他微微一笑:“我年轻,我先顶上!”

彭银华的确年轻,离开的时候,年仅29岁。

医生彭银华

除夕夜,妻子钟欣去医院给彭银华送日用品,放下东西,夫妻俩隔着二三百米通电话。

两人远远望着彼此,看不清表情,钟欣给丈夫比“V”,是胜利的手势。

但她没想过,这会是自己和丈夫的最后一面。

如果没有疫情,那几天两人应该正在准备一场迟到两年的婚礼。

按照计划,正月初八,在孝感老家的酒席上,高朋满座,他会挑起她的红盖头,迎接自己的新娘和即将出世的孩子。

但现在,来不及送出的婚礼请柬留在彭银华办公桌的抽屉里,成了遗物。

彭银华与钟欣的婚礼请柬

1月23日,武汉宣布封城,大量病人涌进医院。彭银华坚持了两天两夜,一个人收治了40个病人。

1月25日,他拿到一张最新的CT片子,和大多数病人的情况类似,病毒已经入侵肺部,不同的是,这一次,报告单上写着自己的名字——彭银华。

又过了五天,经过核酸检测确诊,他被转往定点医院金银潭医院。

负责护理他的护士名叫凌云,原本是安徽医科大学附属巢湖医院重症医学科护士长,2月2日随医疗队驰援武汉。

18天的相处,从生到死,彭银华一直在说感谢,凌云一直在说荣幸。

彭银华与护士凌云的聊天记录

他想喝水时,会因为喝水要把面罩换成高流量的鼻罩,怕给护士添麻烦就说:“算了,你给我搞个冰牛奶喝就行了。”

“我们经常要给病人抽动脉血看肺氧合情况,抽的时候很疼,有时候动脉很难打上,但他就是能忍着动都不动让你穿刺。”凌云说。

最后几天,彭银华昏昏沉沉,清醒时,彭银华对护士们讲:老婆怀孕了,自己快做爸爸了。

也是在那两天,老同事听说他进行了插管治疗,同为医生,他知道这不是好预兆。

2月20日,下午3点50,妻子钟欣接到医院的第一个电话,电话里说,已经在紧急抢救了。

钟欣曾是护士,“心里已经有杆秤了”。

迎来送往很多人,她可以理解,但难以接受。

晚上10:18,第二个电话来了,他走了,她怀着六个月身孕,浑身颤抖,几乎难以自持。

彭银华与钟欣的婚纱照

彭银华与钟欣的婚纱照

深夜,彭银华的大学室友们惊悉噩耗,把微信头像都换成了烛火。

他们打开名为“莫逆之交”的室友群,发起语音聊天,从大家的初遇开始聊起。

从前的琐琐碎碎,他们慢慢地聊了整整一夜,但天总是会亮,回忆总是会走到当下,群通话里有一个头像再也不会亮起。

2月21日,彭银华的追思会在他生前工作的江夏区第一人民医院报告厅举行。

厅内布置简易,投影中的照片是他曾经为婚礼准备的。

前来悼念的人没有聚集,但络绎不绝。

留言本上,有人写:“吃了你的喜糖,却没能参加你的婚礼。”

还有人写:“我们都告诉自己,坚持下去,才能让你、让我们都看见胜利的曙光。你一直都在!”

更多人则写下:“彭医生,一路走好!”

钟欣说,她会把孩子好好生下来养大,记忆里那个害羞的大男孩,期待当爸爸很久了。

“他会是一个好爸爸。”

彭银华(1990年12月-2020年2月20日),湖北云梦人,武汉市江夏区第一人民医院、协和江南医院呼吸与危重症医学科医生。为抗击疫情,推迟了自己和爱人筹备已久的婚礼,一场等不到的婚礼。

蔡利萍是武汉市第三医院光谷院区重症病区护士长,她的脖子上有一道清晰可见的疤痕,那是 2019 年 11 月她做颈椎手术留下的。

疫情来势汹汹,她还有一个月假期没休完就赶赴一线了。

她的丈夫是武昌医院院长,刘智明。

武昌医院院长刘智明

1月21日,武昌医院被征用为定点医院,所有病房均改造为隔离病房,接收发热患者。

第二天凌晨4点,蔡利萍接到丈夫的电话,成为定点医院之后,刘智明不能回家,就让妻子帮忙收拾一些衣物。

电话里,刘智明的呼吸有些急促,加上之前几天的发热,蔡利萍感到不安。

但当时新冠肺炎的症状尚不明确,两人并没有十分警觉。

1月23日上午,刘智明曾到隔离病房查看病房改造进度,与医生魏华在途中偶遇。

魏华回忆:“感觉他蛮累的样子。”

刘智明(中)生前工作照

那天下午,武昌医院开放的 500 张床位马上住满了病人——这也是医院住院病区的全部床位。

刘智明,就是这1/500。

当天确诊后,他挨个打电话给每一个接触过的同事,逐一询问大家是否健康。

他说,万一别人有事,他会很愧疚。

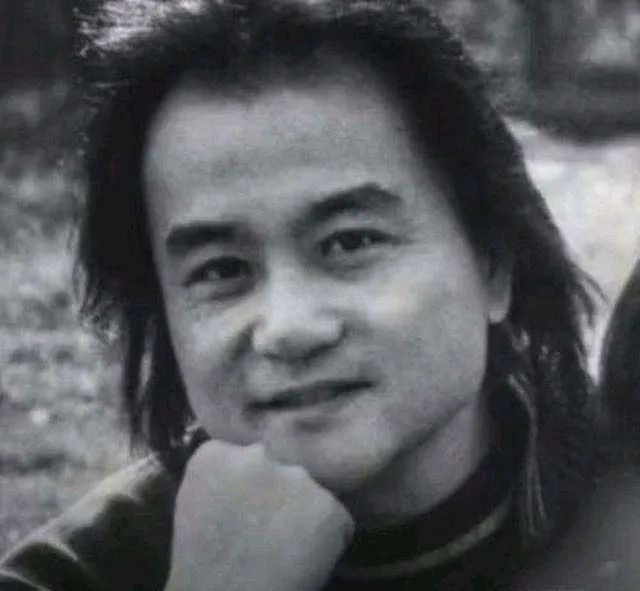

刘智明

4天后,蔡利萍所属的医院也开始正式接收新冠肺炎患者,她负责的是重症病区。

在这个被视为“离死神最近的地方”,她的手机里也全部都是坏消息。

“不好”、“很不好”、“越老越不好”……丈夫的主诊医生一直没有传来佳音。

刘智明与妻子蔡利萍的聊天记录

很多次,蔡利萍在视频中、微信里询问:“我来照顾你吧?”

可刘智明的态度一直很坚定,拒绝,拒绝,还是拒绝。

开始是宽慰着推辞,后来因为不能说话,便对着镜头摇头。

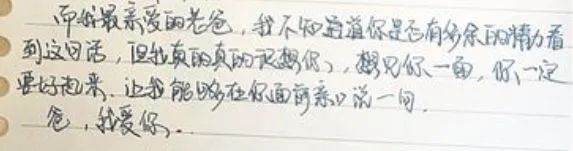

刘智明病重时,他的女儿曾在信中写道:

但最终,父女一场的缘分,还是在这个冬天戛然而止。

可是这样的告别,太难了。

刘智明女儿的亲笔信

2月18日,在上了 ECMO(人工肺) 17 小时后,他还是没有等来转机,时年51岁。

离开之前,他留下的最后一条医疗预嘱是:如果万一,不要插管抢救。

因为,在没有层流病房和充足的人力配置的情况下,危重病人插管时喷射出的气溶胶和附着物,会给医护人员带来高危风险。

这样的后果,他不愿意看到。

去世3小时后,刘智明的遗体被送上殡仪馆的车。

蔡利萍哭喊着拍打车子。

蔡利萍送别丈夫刘智明刘智明有一个师弟,是先他一步殉职的医生李文亮。

如果不是这次疫情,可能这辈子都不会有几个人知道他们的名字。

与灾祸对抗的行为是伟大的,但牺牲对于生命来说就是终结。

如果可以,他们或许并不想成为英雄。

比如刘智明,原本,他可以只做蔡利萍“小肚鸡肠”的老公,磕磕绊绊走完余生;

可以只是关心儿女心事的好父亲,长长久久地目送他们长大,在某个清晨耳边传来一句:

爸,我爱你。

刘智明青年时期(后排右2)

刘智明青年时期(后排右2)

刘智明(1968年12月28日-2020年2月18日),湖北十堰人,武汉市武昌医院院长。在抗疫一线,用生命守护生命,以身殉职,是第一个因为新冠肺炎殉职的在职医院院长。

2月14日,官方数据显示湖北新增肺炎死亡病例人数为139例。

这其中有一对亲姐弟。

更早些时候,大年初三,他们的父亲撒手人寰;大年初九,母亲也走了。

无一例外,都是因为这次疫病。

弟弟名叫常凯,是湖北电影制片厂“像音像”对外联络部原主任。

常凯

除夕当晚,他退掉了在酒店预订的年夜饭,自己掌勺,除了在英留学的孙子无法返乡,一家人上和下睦。

那时他们尚且不知,这是一家人最后的年夜饭。

大年初一,常凯的父亲开始发烧、呼吸困难,老人走得匆忙,短短两天便离开了人世。

12天后,身心俱疲的母亲亦仓促离世。

母亲离开后,一直在床前尽孝的常凯夫妻也住进了医院。

垂危之际,他知晓自己情况不容乐观,写下遗书广告亲友和儿子:我一生为子尽孝,为父尽责,为夫爱妻,为人尽诚!

2月14日凌晨4点51分,常凯离世。

同一天傍晚18点30分,刘智明院长的同事、武昌医院护士柳帆也因新冠肺炎抢救无效去世。

柳帆时年59岁,原本已是退休的年纪,但因为疫情主动申请延期退休。

他们走后第二天,武汉下了新年后的第一场大雪。

又过了几日,人们发现,原来子随父姓、女随母姓——柳帆,是常凯的同胞姐姐。

常凯(1964年-2020年2月14日),湖北电影制片厂“像音像”对外联络部原主任。在新冠肺炎疫情中,与父亲、母亲、姐姐,一家四口相继染病去世。

2月6日的武汉,气温骤降,阴有小雨,格外地冷。

长江救援队队长张建民哭了一上午,老队长俞关荣走了,他心如刀绞。

长江救援志愿队发起人 俞关荣

十年前,俞关荣自发创建了武汉市长江救援志愿队,老朋友张建民是他的队员之一。

在这支队伍出现之前,江城平均每年都会发生100多起溺亡事故。

2010年到2013年,这个数字下降到每年60起左右,2014年,溺亡事故减少到了20多起。

近十年间,这支队伍的36个支队,1500多个志愿者已经搭救了超过700个溺水者,其中有200人是队伍发起人俞关荣从死亡线上拉回来的。

由于卓著的贡献,这支救援队开始远近闻名,这些数据开始一次次被提起,而俞关荣总是会补充一句,他们是挽救了700多个家庭。

因为这一切的一切,都要从他的家庭说起。

2005年,俞关荣的儿子在上班时搬电扇,意外触电身亡,年仅23岁。

此后很长一段时间,他坐公交车时哭、下雨时哭、半夜时哭,任由眼泪和鼻涕流下来,像一具行尸走肉。

他总想,如果有人给心脏骤停的儿子做心肺复苏,儿子可能就不会死了。

从此,“心脏复苏”成为他心里的一个疙瘩。

俞关荣

2009年,他开始筹建长江救援队,让队里人都喊自己“大磉哥”。

“磉”( sǎng)是柱子底下石礅和垫脚石,寓意为中流砥柱,坚固、四平八稳。

但在2020年1月16日,湍流之中,这座石墩也撑不住了。

俞关荣高烧38.4℃,CT影像显示,病毒开始攻击他的肺部。但由于核酸检测试剂不足,俞关荣没有被确诊。

那一天,武汉市新增确诊病例为0。

7天后,他的病情开始加重,妻子王天蓉陪他再次入院检查。丈夫坐在板凳上,头倚着墙,呼吸困难。

发热门诊的医生让俞关荣打两天针,由于公共交通停运,他只能和老伴骑着共享单车去医院。

1月23日,俞关荣骑着车一口接一口地喘着粗气,一路摇摇晃晃,“像扭麻花一样”。

24日,平日里横渡长江、没有一根白发的他,已经没办法抬腿上楼。

25日,他告诉媒体:“一个多余的字,一个多余动作都能让人喘个不停。” 每一个字,都透着生不如死的痛苦。

28日,他开始走不动路。再后来,他连穿袜子、穿裤子的力气都没有了。

看着老伴一天不如一天,妻子王天蓉无能为力,她说:“比自己死都难受。”

1月29日,在多方求助下,俞关荣住进了医院。王天蓉松了口气,“心里的铁坨掉地上了”。

她跑了3条街给老伴买面吃,但没想到,这一去,就是再无相见。

俞关荣

俞关荣入院后,王天蓉只能凭借电话里的声音估摸他的状况,喘气声越来越粗重,说话声越来越微弱。

2月4日,俞关荣央求王天蓉给自己买成人纸尿裤。医护人员忙得没时间处理便盆,他不想再添麻烦。

70岁的王天蓉哭着去超市打听,如果不是丈夫的需要,她一辈子都不知道这个东西长什么样子。

最终,他没能等到纸尿裤送进病房。

2月6日9点30分,俞关荣不幸去世,时年71岁。

俞关荣生前游泳照

按照俞关荣的遗愿,领回骨灰后王天蓉会把他洒在龙王庙外的江水里。那里位于汉江与长江交汇处,生前他常常在这里游泳,也在这里挽救了很多生命。

俞关荣大半辈子都在救人,汶川地震、映秀地震、“东方之星”轮船失事……只要有救援活动,都会有他的身影。

他说:“我不可能看到一条生命在我面前消失。”

但是,在他71岁这年,自己的生命消失在了武汉的滔滔江水中,随着历史的推移,渐渐散去……

他走后,网友赋诗悼念:举杯聚首无来日,来世重逢酒已凉。

字里行间都透着钻心的落寞,像这世间的很多人:没了,才知道什么叫没了。

俞关荣(1949年6月17日-2020年2月6日),长江救援志愿队发起人、前队长。热心公益,半生救人无数,但救人难救己,不幸感染新冠肺炎,不治去世。

在武汉市中心医院南京路院区门口,有一家简陋的副食店,从1月23日开始,已经停业一个多月了。

紧闭的蓝色卷帘门前,只留着一把木椅,等待着模糊的未来。

这把木椅,是副食店老板平时放在门前供走累的过路者休息的。

副食店门前的木椅

小店开了十几年,医院的领导班子换了一茬又一茬,但老板对谁都是一脸和气,憨憨的笑永远挂在脸上。

医生和护士们都是他的老主顾,有人开玩笑说他是“院外同事”。

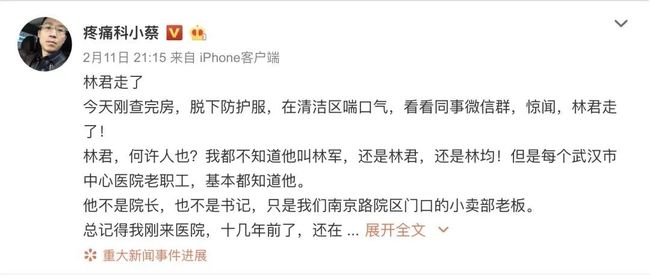

老板离世的那天,疼痛科的蔡毅医生问了一圈,几乎每个人都跟他打过交道,有的甚至熟识,但没人知道他到底叫“林军”,还是“林君”,还是“林均”。

其实都不是,老板名叫林红军,“林君”是他的微信昵称。

他走后,几位文艺工作者,以他为原型制作了一部广播短剧,取名《凡人小林》。

广播短剧《凡人小林》的确,无论在谁的回忆里,他都是公认的凡人。

医生们忙碌的时候,打一通电话,他就会推着东西,熟门熟路送给各个科室,遇到相熟的医护就打个招呼,率直的武汉口音,就像他憨厚的笑容。

过年的时候也不放假,吃过年饭就会回到店里,病人哪怕只要一根香蕉,他也会送上楼。

疫情刚开始的时候,他店里有几个N95口罩,自己不戴,有人要买也不卖。

医生们订吃食,他就把N95口罩一起塞进袋子里,他说:“我就是个开小卖部的,本事不大,只弄来20个。”

说完,仍旧是憨憨地笑。

几天后,他开始发热,因为没有确诊,他就把自己关在店里隔离。

1月31日早上,前去送饭的妻子发现他陷入昏迷,呼吸困难,借来轮椅,把他推进对面的急诊室。

有记者采访为林红军写悼文的蔡毅医生,“林君跟医院和医生们应该熟悉,是不是能得到相对好一点的治疗?”

得到的回答是:“这不存在,都一样。”

医生蔡毅撰文送别林红军

蔡毅医生在文章中写道:

“老麻醉科主任打电话问我有没有床,这次疫情,老主任知道我难做,这是第一次为要床位向我开口,我当时实在没床位了,婉拒了。

顺口问了一下,是谁?老主任带了一句,小卖部的林军感染了,想问问你能不能安排一张。我想他那么年轻,也没怎么在意。”

在留观室住了9天,2月9日,林红军终于等来床位,但转院的120救护车直接把他送进了抢救室。

双肺全白,那是他生命中的最后一天。

医生们在忙碌中闻讯,惊愕又悲凉,但记忆里的那个“林君”,黑黑圆圆的脸上一直挂着笑意。

林红军(?年?月?日-2020年2月9日),武汉市鄱阳街18号副食店老板。开店十余年,常被武汉市中心医院南京路院区的医护人员称为“院外同事”,像罹难者名单中的大多数人一样,是一个努力生活的普通人。

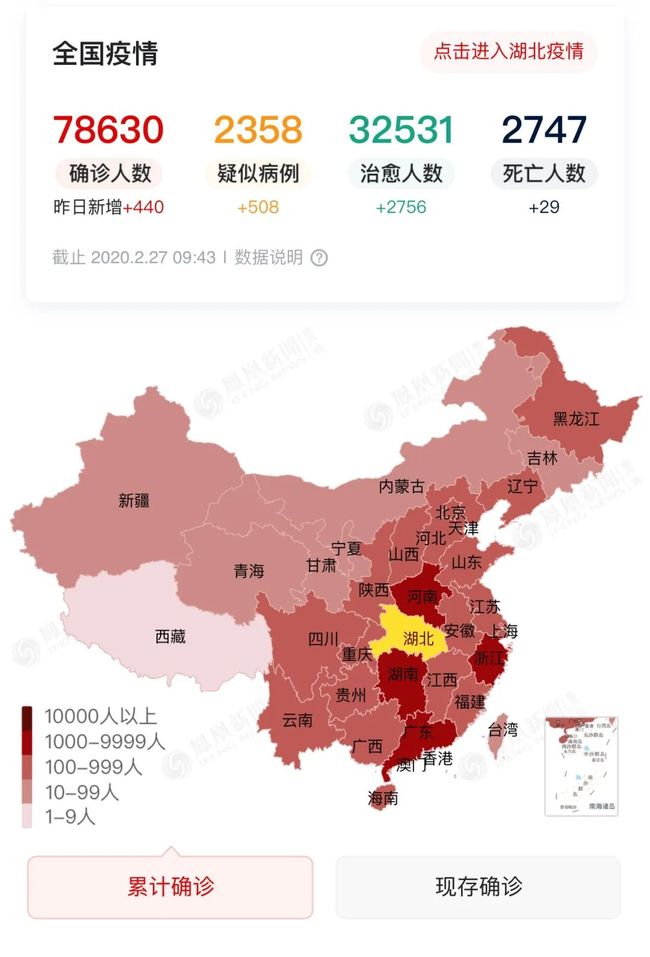

截至2月26日,官方数据显示,国内新型冠状病毒肺炎的死亡病例已经达到2747人。

国际卫生组织(WHO)说:We must remember that there are people, not number.(这些数字背后,是一个个生命。)

每一天变化的不是数字,而是生命。

每天清晨,武汉各家定点医院的墙脚都会多几支菊花,这座城市已经很久没有追悼会了,人们只能选择这种形式告别——沉默,又撕心裂肺。

武汉,湖北,中国,这一页的历史有无数家庭苦涩的眼泪。

这场灾难里,无论身处何地、何境,我们都不该是局外人。

如果没有对逝去的悲悯、对生命的尊重,或许很多年后,被记忆冲淡后的疫情会成为一场简单的胜利,我们的骄傲会多过于应有的反思,在更久之后,被重蹈覆辙的耻辱感狠咬一口。

就像同样在疫情中去世的诗人游子雪松在遗作中写到的:

我们祈祷上苍,不如鞭挞自己的内心

给善良和弱势一些温暖,关注和庇护

也是给我们自己生存留下退路

请让我们醒醒吧,人类——

我们对于自然万物已负债累累

别让我们的子孙再重蹈覆辙,负荆前行。

诗人游子雪松

2020年之前,许多人或许不理解为什么总要说珍惜岁月静好;

2020年之后,许多人会明白“活着”对太多人来说已是一种奢望。

我们都是侥幸被厄运放过的人,身为幸存者应该重新检讨:到底应该怎样活着,才能让那些数字不仅仅是数字。

失去丈夫的钟欣说,她会把彭银华的故事讲给孩子听,爸爸是他最好的榜样;

刘智明的女儿正在临床医学专业读大一,师从父亲当年的恩师。在给父亲的信中,她写下:抱薪赴雪,义无反顾。健康所系,性命相托。

当年儿子走后,俞关荣把补偿款捐给了藏南的贫困小学,十多年过去,孩子们已经长大成人;

今年春节前,武汉鄱阳街统一更换了招牌,林红军的店名里有他孩子的名字。新招牌已经挂了上去。

2020年的脚步分外着急,命运在带走一些人的时候,匆忙得让人来不及告别。然后,就在某个平常的日子,太阳离开地平线,某个生命,告别武汉,离开人间。

说好要在长江边救更多人的大磉哥,走了。

说好回家再听女儿叫声爸爸的父亲,走了。

说好陪爱人到老的丈夫,走了。

说好疫情结束后就跟她结婚的那个29岁医生,也走了。

对不起啊,不能跟你结婚了。

保重啊,我先离开武汉了,不能陪你度余生了。

武汉的樱花,又开了。

部分参考资料:

1、生命时报:《独家曝光朋友圈,护士深情撰文悼念:小彭医生,很荣幸护理你!》2、新京报:《29岁殉职医生彭银华的最后20天》

3、南方周末:《逝者丨武昌医院院长刘智明的最后一个月》

4、丁香园:《救人未救己,武昌医院院长刘智明的最后人生路》

5、新华社:《用生命完成最后的坚守——追记武汉市武昌医院院长刘智明》

6、人民网:《“大磉哥”俞关荣:挽救了700多个家庭的长江守护者》

7、人民网:《长江救援队创始人俞关荣患肺炎去世:救了一辈子人》

8、冰点周刊:《名单上的一个小人物》

9、新浪微博@疼痛科小蔡

10、广播剧《凡人小林》

图片来源:网络、视频截图

胡歌重生 |骑单车的孩子丨落跑王妃

流浪大师 丨黄家驹丨天才少年 此生终有一别 惟愿不虚此行