笔记本的罢工,让我的生活“倏”的一下趋近了平静。

在这个多事的年月,我感觉只有在那些摆着六张桌子,二十四把板凳,生意冷清的小饭馆里才能体会到所谓的安全感。吊扇应和着这吊诡的天气,发出阵阵慵懒的吱吱声,扇角上挂着的蛛网随风飞舞,没有客人会介意,因为这里没有客人。穿着四角短裤的老板躲在那油腻腻的吧台后面枕着胳膊,打着瞌睡,老板娘像一只温顺的绵羊,动作暧昧的趴在老板的腿上做着耐人寻味的梦,店里的伙计趴在桌子上,眯着眼睛,盯着老板娘的那条布满被蚊子叮出的大包的大腿,垂涎,假寐。

门外那阿猫追着阿狗的爱情,苍蝇和知了的聒噪,鸡飞狗跳的却又仿佛定格的日子,可能就是我把电脑关掉以后的最大的发现。毫无波澜,好听叫止水难听叫死水的日子,似乎就是安全感的定义。

决定离开的时候,还是去了那家小店,首先要报个到,然后再告个别。

吊扇还是吱吱的发出暧昧的声音。老板娘在和老板掐架。他们没有注意到我进来,我也没打算就这么转头出去,坐在一个离吊扇最远,离热浪最近的地方,观摩着这两口子的战争。

他们的争执还在继续,还在继续。时间长的简直都可以煮熟两锅饺子了,然后再到街口的杂货店打一瓶醋,再剥一头蒜。

无聊的我玩儿菜单,玩儿牙签,玩儿一次性筷子,玩儿烟灰缸,桌子上可以让我分神的东西,我玩儿了个遍。

他们的争执还在继续。

桌子的下面有一个圆圆的指南针。好像是从书包或者是铅笔盒上拆下来的。我百无聊赖的把它捡了起来,奇怪的家伙,指南针,竟然指着西方,是指的去取经的路么?

我又转了九十度,好家伙,指着南了。

再转九十度,不错,又指着东了。

最后九十度,那红色的指针坚定的指着在北墙下吵得那面红耳赤的夫妻。

这指针是印上去的,你认为哪儿是北,哪儿就是北,你认为哪儿是南,哪儿就是南,你认为哪儿是终点,哪儿就是终点,这一切和两极无关,与心中的方向类似。

他们的争执依然没有停下来的意思。

按照这种逻辑,这红色的指针,指着棚顶的吊扇,是不是就意味着,那里有一条能通向天空的路?指着这铺满瓷砖的地面,是不是也意味着,地遁,也不是不可能的?指向街上的每个行人,是不是定意味着,每个人,都会给每个擦肩而过的路人,留了一条通向自己心底的路,不见得每个路人都能走到路的尽头,但是,它会给每个路人一个公平的机会。

于是,这个指南针被一个闲的蛋疼的我所诠释,这个世界马上从二维变成了三维。

尽管我手上的这个物体只能叫做形似指南针的某个物体。

果然。

他们的争执也马上从二维变成了三维。语言层面的彼此进攻显然不能满足他们的仇恨,各种动作,掺杂高难度的绝子绝孙的绝妙脏话,可以让这种情绪更加痛快的宣泄,看的我也好生舒爽。

夫妻间的绝子绝孙,却骂的那么认真。

有意思。

在这个燥热的天气里,动手,也不是什么意料之外的事情。头脑发热般的自残式的宣泄,也是可以理解的,但是你一个饭馆不做饭改戏院,演的还是不知道被拍了多少遍的“夫妻家庭鸡毛蒜皮无理取闹琐事系列”,我不能接受。

老板叫嚷着要去后厨拿一把刀,一刀把老板娘剁了。

老板娘挽着袖子说,她要去床底下靠暖气片的位置去拿把枪,然后一枪把老板崩了。

“我说,给我来个蛋炒饭好么?”我有点儿忍不住了。

“没有。”他俩吵得凶,回答的也整齐。

“没有什么?是没有时间还是没有材料?”

“没有饭。”

“没有蛋。”

他俩回答的简直绝配。

“那我可走了啊。”

这两个人听到这句话才回过头来看看我,然后,老板先乐了,接着老板娘也乐了,接着两个人就像初恋的情人一样,脸红了。

老板挠着头去后厨折腾去了。老板娘在我的对面坐了下来,

“老弟儿,好些日子没过来了。”

没错,我们彼此熟识,却陌生的很。他们不知道我的名字,我也没有过多的去打听他们的故事。去年的今天是个雨天,我也是一个人,在这里度过的,蛋炒饭,也是蛋炒饭。与今天不同的,可能就是没有捡到那个玩具指南针吧。

“姐,我毕业了,今天过来和你们说一声儿,暂时要离开一段时间。”

“真快啊,是工作了么?什么时候走啊?”

“没工作,别的事儿。吃完饭,我就撤。”说着,我从钱包里掏出了车票。给她看,也是给我自己看看。

“七月二十九号,你的生日吧。”老板娘忽然说。

“……”我什么也没说。去年的今天,那个雨天,我也是在这个小餐馆的一个角落,大醉。没有风扇,没吃完的饭,没完没了的一个人。

三盘蛋炒饭,三把椅子,三个人,一张桌子,一把吱吱作响的吊扇。我们像是发黄胶片上记录的某个年代某个地方的一家人,围桌而坐,谈论着我们的交集,却自然的避开每个人的私有领域。

我们算是路人么?擦肩而过的那种。

临走时,老板开出了他那辆QQ。那是他没事儿的时候在学校的门口拉黑活儿的工具。他一边洗着手一边叫嚷着要送我去火车站。我说是算了吧,现在H市道路改造,单双号不说,到处都是交警,就你这车配上你这形象,十有八九会被拦下来检查。可是他说什么也不干。

“我这是套牌儿我都不怕,你扯那么多干什么。”

“你们不怕我是钓鱼的?”我对这两个人说。

“你可能会钓鱼,但是你不敢钓我们。我的后厨里,可有的是菜刀。”老板满脸正色。

“还有,床底下靠暖气片的地方还有把枪,是吧?”我对老板娘笑着说。

“小老弟儿,好好混。”火车站就在前面,那辆QQ在等待最后一个红灯。

我忽然感觉这是最厚重的东西,厚重到让我看到有一条很长很长的路从我的脚下开始快速延伸。

在绿灯亮起之前,我想送给这个黝黑的汉子一些东西。打开钱包,送钱?感觉钱在这个时候是非常扯淡的一种东西;送车票?那样的话他去哪儿而我去哪儿;送张我的照片?有感觉怪怪的。

“喂,老板,送你样东西如何?”我对他说。

“啥东西?”

“送你一次闯红灯的机会。”

“什么?”

“开着你的车,闯红灯,扣分儿算我的。”说着我摸出了我的驾照,意在告诉他,我并没有忽悠他。

“不用扣分儿,你忘了,我这车是套牌儿。再说,那太危险。我们在一起吃过饭的,我得安全把你送到火车站,年轻人的想法,还真他妈的独特。”弥漫着葱花味儿的身上,隐隐透露出一种很真的东西。说不清,但是,能感觉的到。

绿灯。

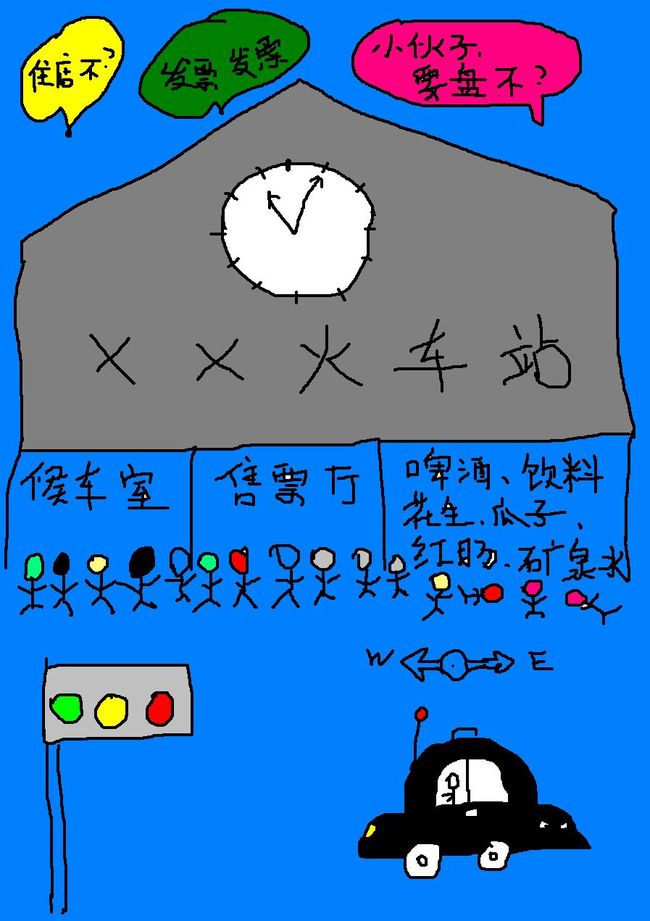

下车,和老板以及他的QQ告别。我最后整理了一下那张皱皱的车票,随即从钱包里带出了那个玩具指南针。我不知道那东西是什么时候钻进去的。面朝西方而立的我,拿着把玩着那个指南针,这个时辰,那指针指着东方。

穿过我的身体,直直的指向东方。

胃的左上方,有些热。

那辆QQ消逝在犹如菜市的火车站的车流中,来时的路,还是绿灯。