一、总说

在总说部分中,作者选出了戴震在晚年自述的一段话,并从中提出两个注意点,以此来总述戴震为学的根本目的,即欲求古今治乱之源,以下将分而述之:

(一)训诂考证是治学的重要手段,因此戴震致力于承袭乾嘉考据之学风。

戴氏二十二岁成《筹算》一册,后更名为《策算》。二十三岁成《六书论》,该书特殊在于以“互训”释“转注”,盖戴氏论文字学最早的论著。二十四岁成《考工记图注》,则是释经最早的著作,其后著作不作赘述。但就其戴氏有关哲学思想之著作,总共有《原善》、《绪言》和《孟子字义疏证》三部。其中,《原善》三卷是由原来的三篇扩大而成;《绪言》是戴氏立说的大纲;《孟子字义疏证》由解《孟子》文而自立一说,以反对程朱一派之形上学,是戴氏哲学思想著作的代表。

在这些书籍中,戴氏都继承并运用了乾嘉学派的训诂考据之学,特别是通过对《原善》、《绪言》和《孟子字义疏证》三部哲学思想书籍的考证,并以此阐述了自己的哲学观点。

(二)治学的根本目的是“明道”,与清初的“经世致用”之学之意相连,在这一点上,是戴震和乾嘉学人的根本不同之处。

戴震在历史上的影响,除了奠定求客观知识之学风,然其本人之旨趣,则故仍重在由知识以通经道。在戴氏的哲学思想方面上,戴震治学之目的,自少年时期已开始闻道或明道,非至晚年才开始其立说之内容,皆与程朱陆王相违。但戴氏在谈义理之作中,除门人段玉裁和洪榜等少数人极力推崇之外,不为同时学人所喜。如《原善》诸篇,时人朱筠和钱大昕认为不必作。总之,时人以为戴氏重于考证训诂,而戴氏本人则以为治学实以明道为目的。

二、戴震之哲学思想述要部分

戴震之哲学著作的成书时间顺序是,先有《原善》,再到《绪言》,最后是《孟子字义疏证》。在此须注意两点:

第一,戴震之思想原本不深奥,其所接触到的哲学问题有许多重复之处,并无层次转进之理路可说。故各作品的论点大半有相似之处。

第二,戴震之诸著作中,《绪言》之性质为最不确定,许多人以为《绪言》是《孟子字义疏证》的原稿。劳思光先生则认为《绪言》不是《孟子字义疏证》的原稿。其原因有二,一是就其《绪言》本身来说,《绪言》似是一理论大纲;二是戴震最初不欲专作一《孟子字义疏证》之书,而欲作一纯理论之书,故先列其主要观念称之为“绪言”罢了。

(一)《原善》三卷大旨

戴震由于其思路是依训诂而说义理,故立论总以解字为主,《原善》和《孟子字义疏证》都是如此。

1. 《原善》卷上

在卷上中,戴震先释善、德、道、性、命等观念,其言先后有重叠。故戴震立说,不于其逻辑次序留意。

(1)善

善,曰仁、曰礼、曰义。斯三者,天下之大横也。上之见乎天道,是谓顺;实之昭乎明德,是谓信;循之而得其分理,是谓常。

劳思光先生认为,戴震在言“善”时,存在着两个缺点:

第一,此文即以《原善》为题,那么就要指出“善”为何意义,这是最重要的。然而,戴震却只说出了“善”指的是“仁”、“礼”、“义”。

第二,理论层次破乱,全不顾及理论的严格性。一是以“存有语言”解释“规范语言”,如“天下之大横也”之“横”在《原善》三篇中原作“本”,从“本”到“横”。又如以“天道”举“顺”、“明德”举“信”、“分理”举“常”,这都是以“存有语言”解释“规范语言”;

二是即以“顺”为善在“天道”的表现、“信”为善在“明德”的表现、“常”为善在“分理”的表现,又以“知常”、“体信”、“达顺”为“善”。如果用“常”和“知常”等来同时表示“善”,则等同于“描述者”和“被描述者”的词语是一样,譬如“‘人’通‘数学’为有‘智慧’,按照戴震的思路,则成为‘人’(描述者)和‘数学’(被描述者)都有智慧了。”

在这第二点上,劳思光先生猜测戴震是取一种粗浅的常识的观点来解释“善”。戴震以为“顺”、“信”、“常”是一种“善”(把“善”当作一种存有的属性或状态来看待),同时又认为“顺”、“信”、“常”三者的成就既“达顺”、“体信”、“知常”也是一种善。这显然是将“善”的意义分涉成两层意思,是一大诟病也。

(2)性

在《原善》一文中,特别须加注意戴震所言“性”和“理”,因为对于“道”和“善”等概念来说,劳思光先生认为这些基本上没有逃出“天道观”者的旧学范围。但是,戴震所论“性”和“理”不同,它们已经逃出了“天道观”者的旧学范围,进入“本性论”者的范围。

1“殊别义”之“性”

戴震论性,先云:

性,言乎本天地之化,分而为品物者也。

又云:

限于所分曰命,成其气类曰性。

在这两句话中,要特别注意“分”和“类”这两个词,因为它们涉及到了戴震所说的“性”的归属问题。以下将详叙之:

首先,自宋儒以来,“性”字本有“共同义”和“殊别义”两义。其中,“共同义”属于“天道观”者所重,而“殊别义”则是“本性论”一支的基本观念。而戴震之“性”则倾向于“本性论”一支的“殊别义”。其具体原因如下:

戴震说到“分而为品物”,即就万物各有各有其品类而言。依戴震之意,“天地之化”即就万物各有各有其品类而言。依戴震之意,“天地之化”即是所谓的“道”。曾谓:“道,言乎化(指道)之不已(不停止)也。” 又云:“一阴一阳,盖言天地之化不已也,道也。”简言之,由“道”分别显现于各类事物以成“性”也。所以之“性”是含有“本性论”一支的“殊别义”

然而,戴震本接受许多“天道观”一支的许多假定,但在论“性”这一点上,戴震却特别倾向于“本性论”一支的“殊别义”。从表面上看,戴震似乎对宋明诸说及其理论界限缺乏了解,实际上,劳思光先生认为他是想同时肯定“天道”和“本性”二观念。

其次,然其所谓:“本五行阴阳以成性。”之观点,戴震与宋儒没有什么区别。不同的是,戴震之“性”虽与宋儒如朱熹之“性”在用法上有区别。宋儒之“性”有两个方面用法,一方面指万有皆有其“本性”,另一方面,万有的实际存在状态不必皆合于“本性”,故“性”不取实然意义。戴震则以实然历程中最早之内容为“性”,

(3)依《易传》而说“道”、“善”、“性”。

1.性

A性——实然中之人或物所具有的能力有天地然后有人物,有人物而辩其资始曰性。

资始:实然本有之意。

戴震以为,人物各成其类,类则有性,此是实然中之人或物所具有的能力。

B性——人之所自为

性言乎成于人人之举凡自为

以“性”为人之所“自为”,劳思光先生认为这是一个很大的理论漏洞,假如人之“自为”可以不合天下“天下之大共”,此乃是真正的问题所在。戴氏认为人的“自为”是根据人的“性”而发出的,“性”表达了人的实然能力。由此说来,然“自为”不必合于“大共”,在这一点上是戴氏所没有想到的。“自为”与“大共”相合就是“正”或“善”;“自为”与“大共”相违就是“邪”或“恶”。

2.善——承天道观的立场

戴震以为,以人之活动合乎“天道”即为善,依共同义之“道”而言。没有从“本性论”的视角来解释“善”,劳思光先生认为戴氏不知“本性论”乃是对价值或“善”之作进一步解释。

戴氏立说的根本缺点在于未能探究价值论的基本问题,以常识态度说善。其言德性,如仁、礼、义,皆先视之为存有之性质或状态,于是先立“天地之德”,而又以人之合于天释“人之道德”问题。此是以“存有语言”与“道德语言”相混乱。

(二)《绪言》

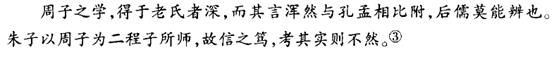

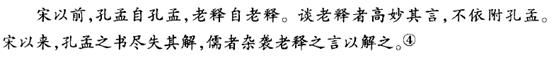

《绪言》这部书有两个特色,一是明显运用了考证训诂的研究方法来支持本书的论点;二是《绪言》已经开始批评宋儒理论,比如程朱之学,并且认为周战(周敦颐和张载)以下皆受老释(道家和佛家)的影响。到《疏证》的时候,已经更进一步批评宋儒理论了,然在《绪言》中已初步定型。

以下将围绕这两个特色分开讨论:

(一)《绪言》明显运用了考证训诂的研究方法来支持此书的论点

1. 运用考证训诂的研究方法来解释“一阴一阳之谓道”和“形而上者谓之道”

(1)对“之谓”和“谓之”作语法上的区分

凡曰“之谓”,以上所称解下

凡曰“谓之”,以下所称解上

这个“上”和“下”不包含等级的关系,表示位置关系,“上”即“前面”,“下”即“后面”,“以上解下”,就是说以前面解释后面,同理,“以下解上”就是以后面解释前面。例如:

设有一“A”具有“P1和P2”两个性质。当有人说“P1和P2之谓A”时,是说以“P1和P2”来解释“A”;当有人说“P1和P2谓之A”时,是说以“A” 作为“P1和P2” 的标志。

(2)以“之谓”和“谓之”来说明“阴阳之外无道,即道以阴阳为内容,反对太极即理。”和“‘气’为‘形而上’者。”

以上得出两个结论,即“阴阳即道”和“气”属于“形而上”。戴氏由此两个结论,来进一步澄清两个观点:

1“理气之分”不当

2对“太极”作另一训示

戴氏认为,后人认为“阴阳”是从“太极”产生出来的观点是错误的,孔子乃是把“太极”指为气化了的“阴阳(道)”。作者批评说,《周易》这本书本非孔子所作,又怎么能断定“‘太极’指为气化了的‘阴阳(道)’”这一论点是孔子所说的呢?

以上两点,作者认为戴氏的观点混淆了“历史标准”和“理论标准”,后人的“理气之分”和对“太极”的训示当然余孔孟之道不合,只可以就“历史标准”,而不能就“理论标准”来讲,戴氏把“历史标准”转向“理论标准”,这是思路混乱的。

2.虚实之辩

(1)虚实之解释

实:指的是实体实事。

虚:指的是称夫纯美精好,即表示正面评估的价值词语。

作者认为戴氏的“实”尚无问题,但对“虚”的解释就大有问题。依照戴氏对“虚”的解释,表示正面评估的价值词语就是“虚”,那么既非指实体,又非表价值评估的词语属于什么词语呢?如表性质的词语,然而戴氏对这些表性质的词语置若罔闻。虚实二义本应穷尽全部词语之义,但在戴氏这里,出现了偏差。作者猜测,戴氏似乎把表性质的词语也归结到“虚”来。这样一来,戴氏对“虚”的解释,就出现两种状况,即“虚”既表示正面评估的价值词语,又表示性质的词语,实属混乱。

(2)虚实之辩

戴氏的“实”不限于实物,可包括一切可观察之性质。凡“可观察”者皆谓“实”,这是将一切描述词语谓为“实”;而所剩下的只有表示价值评估的词语谓为“虚”。

戴氏的虚实之辩,是以感觉主义及极原始之素朴实在论为立场。作者认为,戴氏之思想,一方面,戴氏所谓“实体实事”,即是常识中可见可闻可触可感之对象;另一方面,戴氏知道有表示赞美的价值词语,然而,他却把表示赞美的价值词语归结为生物本能来解释。很显然,他在知识问题一面取“感觉主义”,在存有问题一面取“素朴实在论”的立场。

(二)《绪言》已经开始批评宋儒理论(两层次,分三点)

1.对宋儒立说之方向的笼统意见(方向问题)

(1)戴震对宋儒立说的思想方向总批评:宋儒轻视形躯,故宋儒之说受老释之影响——杂袭老释之言

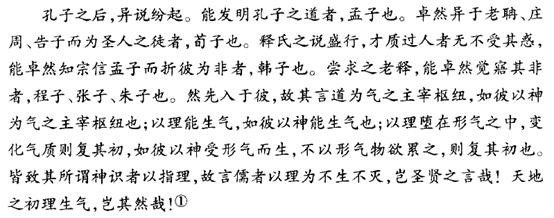

以上之言,皆在于说明宋儒自张载和程朱之后,其言都受到老释的影响,不合于孔孟之言。韩子是指唐代的韩愈,程指的是程颢和程颐,张指张载,周指周敦颐

(2)劳先生对戴震观点的批评

首先,戴氏认为,宋儒袭老释之学的依据之一 —— 形上之“道”

戴氏认为,孔孟的“道”非指形上实体(形上实体指的是不具有具体的形体的东西,看不见,摸不着,但它又是实际存在着的实体),孔孟之“道”是具有“正当途径”或“正当路向”之意,乃是由“常用义”和“价值义”组成。而宋儒所言之“道”皆为形上实体,受到了道家之“道”的影响,《老子》里面的“道”就是指形上实体。

劳先生认为戴氏不懂儒学的发展史,早在战国末期到秦汉之际,儒家思想典籍早已受到中国南方文化的形上思想的影响,如《礼记》和《易传》。而且,戴氏欲反《老子》的形上学观念,又以《易传》为依据,批评宋儒是以老释之形上学观念来解释孔孟之学,然则不知道《易传》已是儒道观念的混合体。

再就汉代而言,杨雄之思想已经是儒道思想的混合体。到了魏晋时期,玄学大盛,玄学也早已经是儒道的混合思想。

戴氏常讥宋儒之学不合于孔孟,其自身立论不宗《易传》和《中庸》 ,而自己常取“五行阴阳”之说立论,实则不知“五行阴阳”之说既不出于道家,也不出于孔孟,而是出于燕齐之士。另外,以“五行阴阳”来解释“道”,乃是道家的思想特色。因此,这是戴氏在理论上所出现的悖论。

其次,戴氏认为,宋儒袭老释之学的依据之二——对于“形体血气”的看法

戴氏认为,宋儒贬形躯而取超越意义之“心性”,是袭老释之学。劳先生则认为,戴氏混淆了“历史的标准”和“理论的标准”。就“历史的标准”的标准来说,宋儒之学是在一定意义上与孔孟之学有所不同,但就“理论的标准”来说,这是可行的。宋儒之学所讲是成德之学,成德之学必依于“自由意志”、“责任”、“规范”等词的认定,而道德语言是将理论全化成一套心理语言,失其功能。因此,宋儒之学是成德之学,它具有超越形躯之观念,是理论本身之要求,未必须求之于老释。

另外,孟子之时,亦有“志”和“气”之分,从来都不认为“一切皆气”也,是戴氏把朴素实在论观点强加于孟子。故孟子已有超越形躯之观念,在《疏证》部分再做详细讨论。

最后,就宋儒之思想的大方向而言,宋儒值得肯定的价值在于成己成物之化成世界,此非老释的思想方向。

总之,宋儒的种种形上学观点,皆是为“成德之学”而设,是“成德之学”本身的要求,而非袭老释之思想也。

2. 对确定哲学问题之争议

就哲学问题而言,又分别以“理气之分”和“理欲之分”为中心。“理气之分”属于形而上学问题,“理欲之分”属于道德问题或功夫论问题。

(1)理气之分(理气问题,属于形而上学问题)

戴氏反对宋儒的理气说,主要有两点,一是反对“理气之分”,即“理”是“气”之外的一个“实有”;二是反对“理生气”说。戴氏反对的理由重于“历史的标准”,而劳思光先生则是从理论的角度来批评。

宋儒所谓“理”有两个意思,一是“规律”的意思;二是“规范”的意思。就“理气”关系来说,“理”重在“规律”的意思。就“理欲”关系来说,“理”重在“规范”的意思。

第一,反对“理气之分”。

经验之事物来说,事物常呈现出某种性质及关系,在事物常呈现出某种性质及关系中,我们可以发现事物皆有一定的规律。戴氏十分肯定这种规律,但是他认为这种规律是依附于“实物”而存在的,不能单独分离出来。故反对“理气之分”。盖戴氏是从感觉主义立场出发,只有呈现于感觉之中的才能谓“有”,而“理”是一种规律,看不见摸不着,不能呈现于人们的感觉经验之中,所以,“理”不是“有”,“理”不是“气”之外的一个“实有”。

劳先生则从形上学角度出发,以实物创生过程为例批评了戴氏的观点。劳先生以“木”创生“车”为例,他认为,先有“使木料可成为车的方式”,有了这种“方式”之后,依据这种“方式”去处理木料方可成“车”。而这种“方式”就是“规律”,相当于“理”,“车”相当于“气”。因此先有“理”,而后有“气”。

第二,反对“理生气”。

在这一问题上,戴氏主要攻击朱熹的“理气”观,所以,这一点也主要针对朱熹的“理气”观来讲。

朱熹认为“气”有属性,其属性为“流行”或“阴阳”。“理生气”是说“气”根据“流行之理”(即“气之理”)而“有”。犹如“车”乃是根据“车之理”而有“车”。

戴氏以为“理生气”观是同于老释,劳先生认为那是因为戴氏不知道朱熹之言正本于《易传》 ,并且劳先生认为老子虽然立一个形上学之“道”,但没有立一个相当于“气”的观念。

需要注意的是,劳先生可能忽略了老子哲学中的“无”和“有”概念,老子的“无”是形质上的“道”;其“有”是形质下的“道”,即具体可感的事物。因此老子的“有”就相当于形下之“气”,故朱熹的“理生气”观是同于老释的。(注:这点是我的理解,可加可不加)

(2)理欲之分(理欲问题,属于道德问题或功夫论问题)

宋儒讲“理欲”,其要义重在“意志方向”,而不在“意志内容”(意志的内容为理和欲)。若就“意志内容”而言,则其内容自不离事实世界,是关于事实世界中的“有无问题”。然就“意志方向”而言,则是涉及到“主从问题”,故“理欲之辩”是“理作主”还是“欲作主”。

以上观点,若用“工夫论”来讲,这可就“工夫之归宿”和“工夫之入手”分别来说。若言“工夫之归宿”时,则至最高境界之时,其生活道德可表现为“事事如理”。此“事”包括事实世界的一切活动,其生理意义的饮食男女之欲之事和心理意义上的喜怒哀乐之事皆包括在内。所以,“工夫之归宿”主要说明,圣人和平常人一样,也有饮食男女之欲之事和喜怒哀乐之事,其不同在于圣人能够以“理”来御情欲,使道德生活达到“事事如理”的境界。

然而,怎样才能达到“事事如理”的境界呢?这就涉及到“工夫之入手”的问题。从“工夫之入手”来说,就是让我们的意志从“情欲”跃升,从而来肯定意志的主宰之性(理性),此可以称之为“理性意志”的显现。最后才能达到“事事如理”的境界。

总之,从“意志内容”或“工夫之归宿”而言,圣人和平常人都有情欲;从“意志方向”或“工夫之入手”来说,圣人摆脱情欲的意志,以理性的意志来主导自己,使得自己做什么事都能符合“理”。

戴震对于“理欲”问题有两个观点,一是“自然”观念,二是“重知”观念。从“自然”观念来说,戴震之“自然”观念也就是他的“性”之观念。戴震之“性”之观念是以生物本能来说“性”的,而将所谓“理义”也视为生物本能之一部分。在讨论“理”和“情”上,戴震把“情”之“不爽失”为理;在论“理”和“欲”上,以“欲”之“节而不过(节制欲望,防止欲望过度膨胀)”为“理”。

后来,戴震担心“节”和“不爽失”这种能力不能自然显现,然后又转到“智性”或“知”方面上,认为“知”可以“节”和“不爽失”,“智性”决定人的“德性”,人们凭借“智性”可以“成德”。

劳先生认为这是错误的,意志的定向是不能由“智性”所能决定的,而是由人的“理性”决定。若言“成德”,只有靠“理性意志”的自觉,此自觉非纯粹靠“智性”所立,也非“自然状态”所有。

三、《疏证》

1.释“理”之说

在这一部分中,戴氏首先对“理”字作了解释,阐述了宋儒与古人对“理”字的解释有出入,戴氏认为古人所谓“理”,只是事物的“条理”和“分理”,“理”无独立存在性,必依附于具体事物。故以此批评了宋儒把“理”作为形上之义来解释。戴氏这么做的目的,无非是想证明自己的“理欲”观念。在此,他同样从“情欲”或“智性”的两个角度来解释“理”。

(1)离“情”言“理”属于“意见”

戴氏认为“理”是不能够独立存在的,“理”是依“情”而存在的,即“情”之“不爽失”的状态就是“理”。为了证明“理”是依“情”而存在的,戴氏曾举了以下几个例子来加以证明:

第一,取“恕”之意,用“絜(读“鞋”音,有衡量之意)矩”之字眼来喻“理”,将“理”与“理在行为中之实现”相混。以“恕”字来尽“理”之意,实则将道德生活全部外化外在的人己关系之表现,而“德性”之根本意全部消失。

第二,戴氏引《诗经》的“有物有则”来说明“物”先而后“理”,“理”不理“日用饮食”。

第三,以“心之所同然”为“理”。“心之所同然”的意思是人人之“心”皆有某种“能力”,而此种“能力”又在人人那里皆“相同”,其问题就在于“相同”之解释上。戴氏谓“以情絜情”而得“理”,“理”为“心之所同然”,则似乎认为人之“情”皆相同,赋予“情”以“普遍性”。

总的来说,戴氏不知道“情”是具有“特殊性”的,“理”才是具有“普遍性”的。如果让“情”决定人的“意志方向”,即为“私”,为“意见”。而戴氏反而认为离“情”言“理”属于“意见”,即“理”决定人的“意志方向”属于“意见”,劳先生认为这是思想的一大颠倒。

(2)以“智”观察事物之“理”则不是“意见”

为了进一步“理”是不能够独立存在的,戴氏又以“智性”或“知识”来证明,同样认为“理”是不能够离开人的“智性”或“知识”而存在的,“理”同样是要依附于“智性”或“知识”,否则“理”则成为“意见”,为“私”。

综上所述,“智性”或“知识”的所见所察,乃是无穷无尽的“意志内容”,要是想成德,重点在于以“理”为主导的“意志方向”。行为之道德性本非受知识内容所能决定的。

2.反“理欲说”之外缘旨趣

所谓“外缘旨趣”,其旨在于哲学问题领域之外说。戴氏反对宋儒的“理欲之辩”,此一主张,在哲学问题内部来说,全不能成立。但就戴氏立此说实另有用心所在,此是本节所谈之“外缘旨趣”。

戴氏不理解宋儒思想之内部结构,误以为“理欲说”是抑制人的欲求,轻视人的苦乐等主张。宋儒的“理欲说”目的在于成德,“理欲说”成为“成德”的工夫论本无可厚非,但落到政治生活上,戴氏认为则大有不妥。戴氏所处的时代是清代末期,人民生活十分困难。此时,人民最大的欲求是在物质上能得到满足,而不在于人人能够成为“圣人”。

然而,在那个时代,社会上仍是中国旧的传统思想,把政治生活常视为道德生活的延长,更有甚者,执政者误以道德生活标准作为政治主张之依据。人民百姓陷于艰苦生活之中,执政者置若罔闻。有鉴于此,戴氏深恶痛绝,强调要“遂民之欲”,主张让人民得到生活所需的物质欲求,反对宋儒的“理欲说”。戴氏这种做法是想以政治生活之原则作为道德生活之原则,而中国传统思想是以道德生活之原则作为政治生活之原则。劳先生认为,无论哪种都是一大错误的。