这里是第10回,讲的是德国画家丢勒的故事。

今天的主角是德国古往今来最伟大(没有之一)的艺术家——丢勒。与比他大了19岁的达芬奇一样,丢勒也是个博学多才的人。哲学、数学、机械、建筑学,甚至练金、占星、宗教,几乎当时所有的知识门类他都有所涉猎,而且还都做出了贡献。

在绘画领域,他作品涉及之广当时也几无出其右:油画、水彩、木刻画、铜版画、壁画;肖像、风景、宗教画、动物、植物,几乎一应俱全。

都说文艺复兴是一个需要巨人,并且产生了巨人的时代。毫无疑问,丢勒就是那个时代的巨人之一。

一、沉迷于黑暗

1494年夏天,在订婚后不久,丢勒为他的未婚妻阿格妮丝画了一幅素描。人们可能会预期,这位年仅二十三岁的青年,会把他的爱人画成爱的源泉,慰藉或幸福。

然而,丢勒笔下的阿格妮丝,却是焦虑的内曲线拧成的一个结。她看起来孤独而出神,她眼睑沉重,眼睛下的曲线甚至给人这样的想法:她之前一直在哭泣。

在丢勒所处的那个时代,典型的肖像画是总是摆出一股尊敬的模样,它意图再现被展示的人的值得仿效的美德。而丢勒则相反,他经常试图捕捉他描绘的人的特质和心理特征。比如他为母亲所画的这幅令人难忘的素描:寥寥几笔,一个饱经忧患的老人的桑榆晚景,就么直楞楞地杵在那里,令人不忍直视。

而从绘画的理念上来说,与南方意大利人沉迷于寻找理想中的美不同,自年轻时起,丢勒便沉迷于对黑暗而不安的情感的细察,并常常因此而陷入神秘的梦境与幻想之中。这种神秘,因丢勒对细节的痴迷与打磨,而显得更加的耐人寻味。

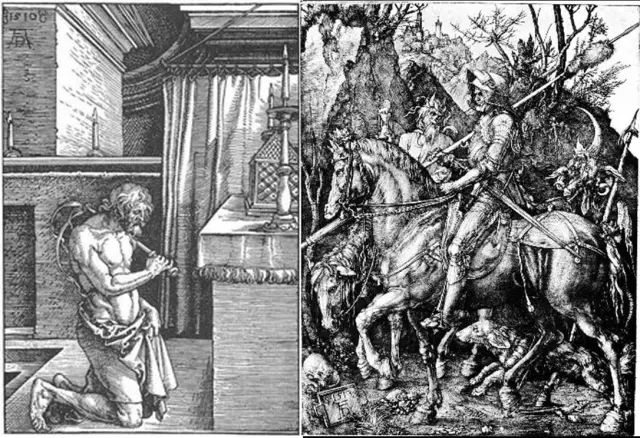

这种倾向在给丢勒带来极大声誉、也是他的成名作——十五幅组雕版画——《启示录》中,表现尤为明显。

就以这幅在当时流传广泛的《四骑士》来说,死亡、饥饿、瘟疫和战争(从左至右)都以具象的骑士出场,他们随意践踏地上的平民,人们面色惊恐,仓皇奔逃。画面上方还有天使振翅盘旋,预示着大事即将来临。

而在他另一幅著名版画《忧郁1》中,多面体、圆球、天平、钟、刨子、缺口的剑、沙漏计时器、入睡的狗、板上的数字魔方、以及用石笔在书写的那个神话人物丘比特,更是营造出一种扑溯迷离的象征意味,直到现在人们仍然为之众说纷纭。

丢勒内心总是氤氲着这股对生命的自省、焦虑与紧张感,与他的个性和家庭有关,当然也与德国15世纪末复杂而混乱的环境有关。与艺术家在意大利开始获得荣光不同,作为一个金银匠的儿子,年少的丢勒在当时四分五裂的德国所感受到的,恐怕只有低贱、贫穷与彷徨。

而他众多兄弟的夭折(他父母生下了十七个,但只活下来三个),也让他过早的见识了死亡。这种死亡,在当时饥荒、瘟疫、战争与宗教腐败横行的德国,很容易让人把它与某种宗教上的原罪联系起来。

在当时混乱而绝望的环境中,用以排遣消除这种罪恶感的方式无非三条:一是抑制肉体(的欲望),这对我们来说听起来病态,但禁欲是当时宗教实践再正常不过的一部分;二是把自己投入上帝的仁慈,或者像马丁·路德那样站起来反抗;而第三条,则是不让自己停下来,无休无止的工作。

毫无疑问,丢勒更多的选择了第三种。在他看来,工作是祷告的一种形式,而艺术则是赞圣的一种形式。丢勒曾经如是写道:“[绘画]是有用的因为上帝因此而得到尊崇。”但如果你停下来的话,你就会迷失你的道路并堕入迷误,就像《忧郁1》中颓废的天使那样。

这从那些丢勒所敬仰,在他笔下显得安详的人就可以看得出来,他们几乎都是这样表现的:他们在他们的书房中,在他们的桌前工作,沉思并学习着。《书房中的圣杰罗姆》,这位圣人,沐浴在通过他的房间的巨窗投入的和光中,注意到死亡却不恐惧,把所有的注意力集中在他的写作上。

这是一幅关于人类的善和人类的幸福的图像,也是丢勒在自己的生活中追求并仿效的理想状态。

二、为艺术而工作

在这里,我们可以做一个大胆的假设:假如不是生活在文艺复兴时期,丢勒会成为什么样子?坦白讲,小艺认为他极有可能陷入非理性的癫狂之中,就如小艺打算明天与大家讲的另一位英雄博斯那样。

当然,以他的敏感与早熟,还有另一种可能:那就是与拉斐尔一样,他也将走向早夭的命运。

当然,这只是一种揣测。但文艺复兴的理性精神,无疑很好地中和了他那种几近“病态”的敏感和深沉的自省意识,而那些南方大师们绘画中所蕴含的令人惊奇和激动的新知识与新秘密,也提供了足够的空间,让他来进行打磨与研究。

在这当中,最好的例证,莫过于丢勒对手的研究与痴迷。以这幅他“五天画完了的画”为例,我们发现整个作品几乎就是一个手型姿势和脸部表情的研究报告,至于构图思想什么的,基本都被他放在了第二位。

工作中的丢勒是如此的入迷,他对细节的勾勒是如此的耐心,听说他甚至专门为此在意大利北部学习了手语。

而在许多油画作品中,丢勒的手也永远那么“不安分”,它们形状各异,摆弄着优美的似乎具有某种象征意味的姿态,它们又时常拿着一些具有代表意义的小物件。

丢勒对于手的弧形线条的执着表面上还带来了有趣的画面风格差异,他画的手似乎一直带有德国式的固执线条,而当他再将面部以文艺复兴式的平滑手法作出处理时,“手”的图像性在其中就变得更为跳跃。

而他的这种入迷也不知迷倒了多少当时、以及后来的人。其中许多作品,比如这幅《祈祷之手》,甚至被人专门编排出了一个“知音体”的小故事(祈祷之手的故事,可自行百度)。更有意思的是,这个故事流传到中国之后,居然被许多人信以为真。

三、因艺术而不朽

丢勒的这种努力与同时代其他画家不同,他不是为取悦君王和其他苛刻的主顾而进行,而是一种自主选择的努力。毫无疑问,丢勒应该是西方绘画史中这么干,而且对艺术家身份崛醒得如此彻底的第一人。

这当然与他以版画成名有关,作为一种全新的媒介,它不再那么受制于传统。甚至在处理圣经的主题时,他在探究上也显相对自由。但从别一个角度来说,从他那些颇为“自恋”的自画像中我们也大胆地可以推测,他应该清晰地意识到了:艺术可以让他不朽。

丢勒这种自觉的历史参与感,除了是对文艺复兴“对人性和独立人格的尊重、对艺术的褒扬”这一主题的呼应,其实也是他个人内心深处那种无时不在的焦虑感的一种延伸。

首先,从艺术探索的角度来看,与其说丢勒的自画像是出于虚荣心,总是以上帝自许,倒不如说是他对自己冷静的解剖,以及他渴望战胜那种焦虑的宣言。

在这幅他27岁的自画像中,除了表面上的自我褒扬,我们发现它其实与快乐和愉悦无涉:从他侧眼看着我们柔和的眼神、忧伤的神情、和有点夸张的自尊自信中,我们总能隐隐地感受到他隐藏着的深深的忧虑、思考、判断和反省。也流露出德意志这个民族天然的哲学性,以及对人本身的复杂和更深层次的解读。

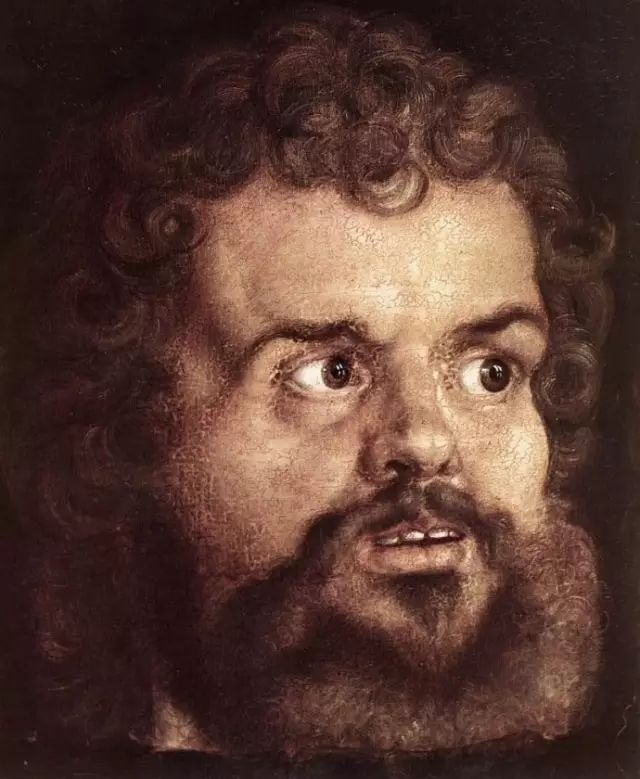

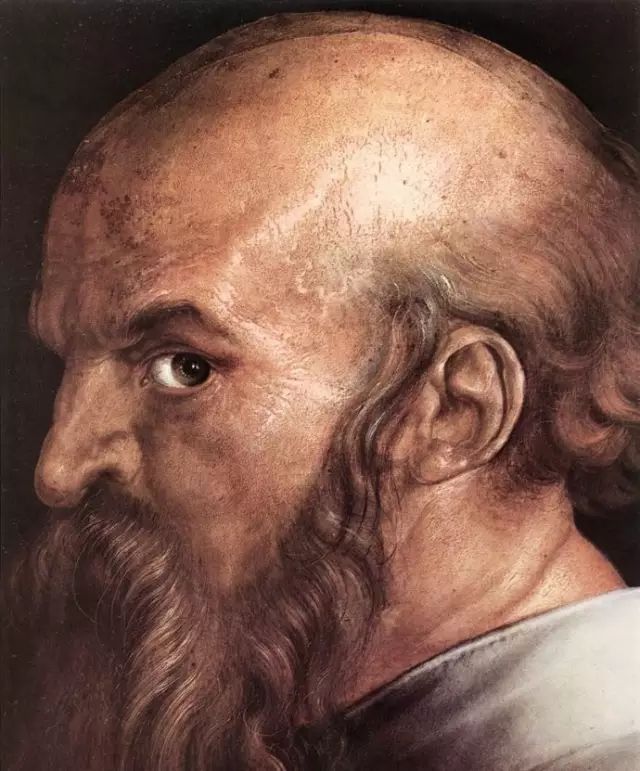

丢勒自画像作品中的冷静,反省和思考同样也被他注入到了其他肖像作品中,他们几乎无一例外都有着同样的冷峻和深沉。

和佛罗伦萨传统不同,这些肖像背景都是纯色暗淡的,和达芬奇希望能在肖像画背后引发另外一种环境不同,丢勒希望观众把所有的注意力都集中在肖像本人身上。

他试图通过他的神态,姿势,眼光,手势等去理解他是谁?做什么?思考什么?抑或是反映出了观察者的态度。

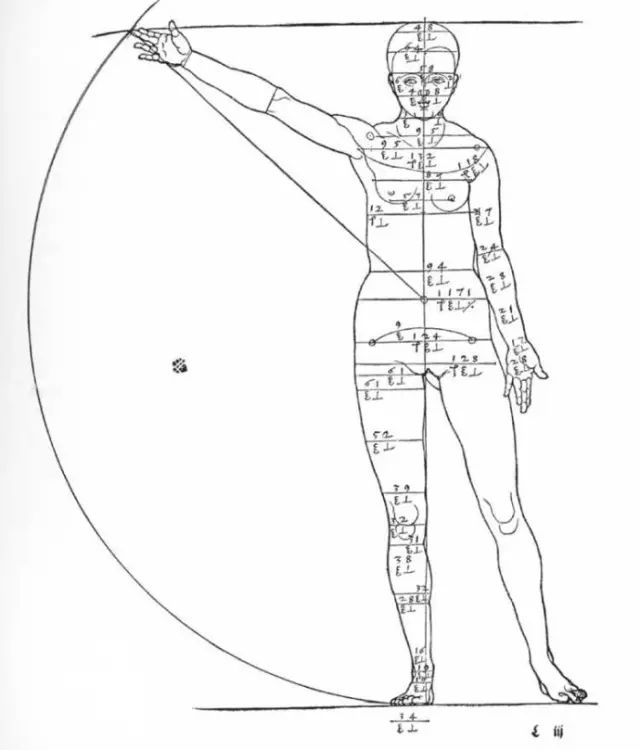

当然,除了用绘画来对抗那种内心的焦虑与不安,丢勒并非没有建立起一种“理想美的理论”的自觉。对意大利文化的认识加上自己的研究,他一生完成了几部理论著作:关于几何学的《量度四书》、关于建筑学的《筑城术原理》以及《人体比例四书》等。

他关于理想美的理论是一种建立在多样基础上的相对美,相信有一些规律支配着美,但却很难为此确立具体的标准。1512年,他写下三个美的法则是:实用、称心、和中庸之道。

事实上,他在认同了意大利文艺复兴所提出的关于理想美概念的同时,又在为德国民族的辩护过程中,把它当成了与意大利分庭抗礼的思想武器。这导致了它迷人的博杂,但也让它的面目变得有些模糊不清。

这种模糊对丢勒个人有益的,就亦如他的不安与焦虑。但对德意志来说却并非幸事,最直接的后果就是,从丢勒的崛起到他遗产的继承者荷尔拜因,不过短短数十年,仅仅两代人过后,德国的绘画便衰退到了令人无法直视的地步。

并且,再也没有出现过能与丢勒相比肩的伟大人物。