闻多素心人,乐与数晨夕*

邓 翔

对于诗人的写作来讲,存在两种生活——现实的生活,与常人一样,操心着菜米油盐,吃喝拉撒;还有一种就是想象的别处的生活,像沃尔科特所写的《另一种生活》(Another Life)。在他那部薄薄的长诗中,他想象着安娜(安娜·阿赫玛托娃)的生活、玛琳娜(玛琳娜·茨维塔耶娃)的生活。

从写作的难度来讲,前者也许更难。因为后者可存活于我们的想象中。例如,沃尔科特可以在加勒比的圣卢西亚的海滨房子内,想象着安娜如何面对古拉格、兵营和粗野的军政委呵斥,想象“看见一列停在火车站的/火车焊在冰雪中,圆圆的车窗的窗框/霜钩织着你的脸庞”(《玛琳娜·茨维塔耶娃》,沃尔科特)。也许沃尔科特知道,尽管不同时空的“火车焊在冰雪中”,但他自己仍停留在热带的海风里。而现实的生活,你却无法逃离,除非在梦中。所以,沃尔科特断言,“要改变语言,你必须改变你的生活”(《附录》,沃尔科特)。

改变生活又何其难,古往今来,魏晋陶潜算一个;当然,临近生命终点的契科夫也算。八十年代初,当我接触到陶潜的诗时,感觉的是不一样的解脱后的愉悦,疾步还乡与乡亲相见的欣喜。但却暗藏着一种“轻”,一种欲说还休、难以承载的“轻”。就像许多人从弗罗斯特诗行中悟出的那种味道,克制的生的苦涩,对自然命数的顺从。

话说转来,个中缘由很简单。当你对以往的生活套路做出了断,同时可能会遭受陶潜的“短褐穿结,箪瓢屡空”之苦,甚至因饥肠辘辘叩门“乞食”的窘迫时,你的语言的质地和机理就变了。

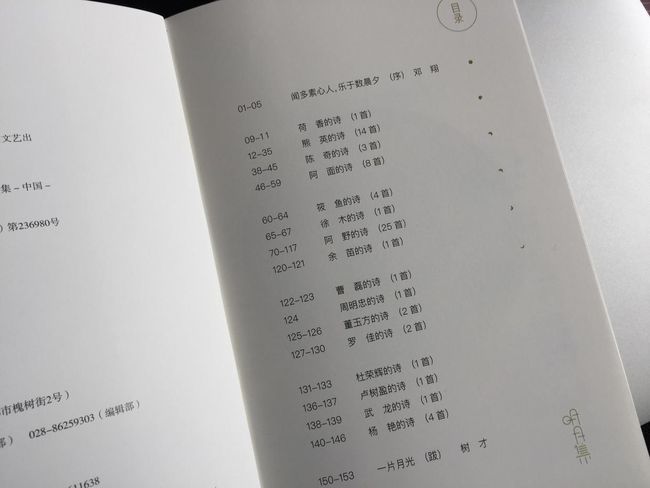

我一直怀想那夜“明月村”诗歌聚会中短暂相识的人会怎样?阿野以及他村里的朋友们会怎样?还有这本《明月集》中的那些未曾相识的作者——荷香、余苗、曹磊,董玉芳、杨艳、罗佳、杜荣辉、卢树盈、武龙是怎样?——诗集中大部分的人都是远离城市,放弃以往的工作,因明月村的美景、乡村重建的时机,聚居在一起,琢磨陶艺、织染、酿酒、竹编、茶艺、美食。他们的想法很简单,做自己喜欢做的事情,按自己的方式生活。这也许是诗歌的理想吧?

“我们一起站在一棵叫光阴的树下

交错、重叠、凝视、沉默

如此各得其所,又相容无碍”(《在明月村》,荷香)

我是三年前才认识阿野的,认识后方知住在同一个小区里,但只是偶尔碰碰面。一天晚上遛狗时,看见他站在一颗梅花树下,似乎正轻轻嗅闻腊梅的芳香。后来到他家品酒、喝茶,谈天说地,颇为投缘,还认识了他的女友阿面。阿面人文静,喜欢画画。画自己醉心的景物,也写诗,写时光、季节(例如,她的《九月》、《雕刻时光》,写想象中的人与事(如《差生》),也写对生命的醒悟,如《相信》。

“我曾经在一屋子时钟里

抚摸到时间的背脊

泥鳅般浅浅寂静的滑向未知的空洞

留下透明的沟壑,迷糊了

我们这些失宠的野兽

那时起,我便相信这世间

有无力”(《相信》,阿面)

还认识了阿野家第三位也姓阿的小主人,一只很宅、很胆怯的灰色猫咪阿宝,她与主人半步不离。按理讲,猫总是特立独行的。

我深为他们身上少有的天真和淳朴所感染,“真难找到这样纯真之人啊”!我常会自言道。

后来得知,他们在成都远郊蒲江明月村暂借了一处地,准备盖房,打算今后搬到那儿长住。后来,从微信中读到阿野的诗,那些描述乡村生活的诗歌,尤为喜爱。沃尔科特的话在阿野身上应验了,他的诗出现了一种少有的冲淡和清澈。

“我想在那片松林下

掘一眼水井

取甘净的水上来

熬粥、煮茶、洗脸

晴朗的夜晚

月亮来相映照

就像一位好邻居”(《明月短歌行》,阿野)

我知道阿野乃陶潜所言的“素心人”,不会摆架势。但近年的乡村走访,目睹农村触目惊心的凋敝、破败,仍让我将信将疑,我无法相信成都的郊外还有这样的去处。

然后初春的周末,应阿野邀约与诗人萧瞳、陶春一道,驱车1小时,下高速,进入乡村小路,左转右拐,终于有不一样的景色出现。山坡茶园上稀疏的松树,远风与山岚相交,正如阿野诗中所描写的一样:

“茶坡、竹林、松的马尾

邛窑墓地上雪白的野茶花

这些乡野沉寂的旧景色……”

到村头,阿野正等候我们,然后一一指点谁是张家的房子,谁是李家的院坝。看见村头的墓地,阿野说,是明清时的墓,一点也不可怕,还很亲切。

晚饭时,我们一群人分桌坐在竹林里吃饭。主食是柴火鸡,还有吴大爷家的玉米锅边馍。鸡汤用新采的竹笋熬,汤味鲜美难忘。饭后,按照村里的安排,我们在一间叫“画月”客栈的宽敞堂屋里举办了“明月诗会”。应邀的诗人悉数登场:尚仲敏、蒲小林、陶春、萧瞳分别朗诵了自己的诗作。我则朗诵了赵野的新作《你的花园》。赵野本与朋友相约来明月村定居,但因故放弃。我想读读他的诗也算了却他的念想。熊英、陈奇、筱鱼、阿面、阿野,以及两位动人的主持晏妮、丝璐都作了诵读,还有村民周大爷也朗诵了自己的诗。周大爷笔直站着,大声专注地念着自己写的诗,煞是可爱。诗会上,应邀而来的古琴演奏家郑晓韵也来伴奏助兴。

朗诵完,大家围桌随意地喝着阿野、仲敏带来的红酒。说笑、唱歌、表演,嬉笑间,熊英在那儿安静地抽着烟、喝着酒。她出了一本装帧考究的诗集,关于藏区之行的,配有朋友的插图,煞是漂亮。我方知道,与阿野一样,熊英也醉心于美食和简单的乡村生活。她之前在银行、政府、国企工作,后来辞职在城里开了两家“樱园餐厅”。有诗为证,

“我爱花椒

爱姜和蒜

爱八角、丁香、肉桂

以及砂仁和山奈

以上之爱难分深浅

款款皆诚恳……(《花椒》,熊英)

她还写了一些自己念想的诗。

“花儿从不说话

慢慢开

慢慢谢

绽放微笑的脸

菩萨从不说话

静静观

静静念

一动不动接受朝拜

我也从不说话

在黑夜的窝里

种种花

敬敬菩萨”(《黑暗的窝里唯有花香》,熊英)

一切皆出自自然,像开了又谢的花儿,像慈悲的菩萨。

那一夜,我们喝了很多酒,唱了很多歌,读了很多诗。子夜时分,才迷糊地回到客栈床上躺下。

晚上,睡得很沉,很香。清晨,被鸟鸣和犬吠吵醒。起床后,在山坡上走走,看见妇女们在竹林里挖着新鲜的竹笋。然后,堆在村头,集中运往外地,因为新的竹笋不能保存太久,而又没有找到其他加工的方法。

上午,阿野又带我们去陶艺家廖天浪的“火痕柴窑工坊”看了看。一家典型的农家院落,橱架上摆满了他烧制的茶壶、杯具和花器。据说他用的是自唐宋而来的邛窑柴烧工艺。我们一起在他的茶室里品茶,如同陈奇诗里所描写的那样:

“在宋代

跋山涉水

我们在深深浅浅的绿里相见

用邛窑杯盏

喝明前雀舌

桂花陈酿”(《在宋代》,陈奇)

阿野带我们到处转转。在坡地里,在竹林中,乡亲都和他很熟的样子,包括那些院坝里的土狗和猫。而阿野一边走,一边不停地接手机,好像都是乡里的一些事情。我笑称他为在野乡长。

可我仍对他们的生活持续将信将疑,长此以往将怎样维持生计,怎样保存持乡村生活的宁静,怎样免受人为强权和自然蛮力的破坏?阿野似乎很是自信。

但愿这个村子的一切都能完好地保留着,我们已失去了太多——物种在消失,动物在灭绝,人的古老的居所摇摇欲坠。我也像他们所祈盼的那样:

“祈愿明月村

以松针和竹叶淹没我

以金星和上弦月回忆我

以桂花和海棠的泥土埋葬我”(《现在的心愿》,熊英)

午后,我们不得不动身告别。回程的路上,想到又要回到雾霾中的城市,又要重复日复一日的生活,一股烦闷涌上心来。

是啊,归去来兮,田园将芜,胡不归!

2017年8月9日于九寨沟地震后

“闻多素心人,乐于数晨夕”,引自陶潜《移居一》。