武汉社会志愿者战“疫”图谱

今天,离汉通道开启,暂停了76天的武汉重新连接世界。志愿者正是这个城市重启的动力之一,在这76天的“武汉保卫战”当中,我们认识了很多挺身而出的普通人,他们有一分热,发一分光,萤火一般点亮武汉。

除了在武汉的志愿者之外,还有大量的“云上”志愿者。他们虽然人在外地,却通过互联网技术为武汉提供各种支持。这些线上与线下的志愿者,与政府共同织就了一张密实的生命之网。

一 家乡病了,我们守护她

1月23日,32岁的武汉姑娘王紫懿退掉了去成都的火车票。原本,这一天她要和父母一起去成都过春节。“一家人本来准备出去玩,家里没准备吃的。但当时我们三个人都很镇定……我觉得这个代价是值得的”。

王紫懿的家,在六渡桥,是武汉市最繁华的区域之一。平时只有在夜深人静的时候,才听得到江汉关“铛铛铛”的钟声。“自从那天开始,无论白天还是晚上,听不到车流声了,特别安静,我开始觉得,我的家乡真的病了”。

比起无影无踪的病毒,“死寂”更让王紫懿觉得心慌。从事美容行业的她跟一些美容院、养生馆的同行商量了一下,想做点什么。“很快,我们就筹措了60万元的口罩、防护服,都是达到防护标准的那种”。王紫懿开着自己的车,把这些物资送到她认为最需要的地方——各个医院。

筹措、转运物资没两天,王紫懿发现了一个无人涉足的新“战场”——武汉的待产妇。

大年初三,有志愿者询问能否为武汉的待产妇提供紧急用车。“因为当时所有人的焦点都在感染者上面,120接送确诊的都忙不过来,这部分小众的群体一时没有被关注到。”车辆资源在哪儿?防护用具在哪儿?没人知道。王紫懿约上转运物资的两个志愿者,接下了这个活儿,也就成了这个小团队的发起人。

为了产妇和胎儿的安全,车子不能做送医护人员、转运物资等其它用途,甚至不能再搭乘除司机和产妇之外的任何人。产妇临产都是突发事件,车子24小时听招呼。

“孕妇叫到了120,或者有人送她,需求也就被取消了。这对志愿者来说,其实是一个心理落差很大的事情,如果你长期守着又不能出车的话,就会有很大的失落感。志愿者就巴不得每天把自己用得扎扎实实,彻彻底底奉献,心里才不会有弱势感。”

待产妇不算太多,但王紫懿的团队人更少。在微信朋友圈里发布的招人启示很多天都没有响应。“还有人‘喷’我,说你是有偿的吧?要不然谁能接受24小时听招呼还得服从你安排?”

王紫懿的招募条件有八条:六年以上驾龄、保证车内环境高度安全、24小时待命、服从安排、不排除高危突发任务、不能接送医护和物资……

多日之后,终于有第四位队员加入。捉襟见肘的一个深夜,本来在社区做志愿者的父亲杨学兵,因为救女儿的急,后来成了这个团队的第五名也是最后一名队员。

由于疫情防控的需要,交通管制、社区管控,几经周折,政府的工作人员为王紫懿的团队开了“绿灯”,签发了转运产妇去医院所必须的车辆通行证。

王紫懿记不清这个五人的小团队,迎接过多少个新生命,她也不想搞清楚。“像给我们办通行证的公务员那样,整个过程中有很多好心人在支持我们,至少有五六十个人在线上做我们的后援团,他们当中有专业的医生护士,有我的闺蜜,也有很多不认识的普通人。”

王紫懿退掉去成都火车票的那一天,汪勇怎么也睡不着。三点半,手机里推送了一条消息:上午十点,离汉通道关闭。“我一下子汗毛就竖起来了,这就严重了。”汪勇是顺丰的“丰e店主”,日常负责无人货柜的管理和上货,工作区域就在金银潭医院周边。

天亮了,想着还得继续工作,他去超市排队买了六个N95口罩,每个28块钱。“我还发了个朋友圈,说这里有N95卖。因为很多人都买不到,不知道哪里有卖的。”

顺丰员工汪勇第一次在微信上接触到接送医护人员的信息是大年三十晚上。进入微信群观察了一段时间后,汪勇发现,需求很多,应答很少。晚上10点多,一个第二天凌晨5点半出发、始发地金银潭医院、行程超过10公里的单子一直无人应答。权衡利弊——在家陪老婆孩子,还是每天出去接送30个医护人员;计算风险——年轻、身体好、感染风险小。5点50分,从医院接到下夜班的女护士,这是汪勇接的第一单。

汪勇(右一)与同事们搬运物资间歇

网约车司机、人民教师、私营企业主……越来越多的人加入到汪勇的车队行列。此后不久,政府安排了从医院到酒店的通勤车,系统化地解决了金银潭医院的出行问题。汪勇开辟新的“战场”。

从应付需求,到发现需求,汪勇一直走在医护人员需求的前面:指甲长会划破医用手套就提供指甲刀,护目镜会夹坏眼镜就联系眼镜框,天气热了蚊子多就提供灭蚊片……

3月14日开始,已经被顺丰公司提拔为武汉市硚口区分公司经理的汪勇,又负责给支援湖北的医疗队免费寄送行李,这项服务一直持续到所有援鄂医疗队离开。

二 迅速补台,迅速转战

1月23日,陕西省渭南市临渭区下邽镇铁杨村,29岁的高翔吃罢早饭,帮着家里料理前一天弟弟婚礼的收尾工作,盘算着即将到来的春节如何安排。

直到大年初一晚上,在发小家聊天时,高翔才听说要封村了,因为“武汉有个传染病,跟SARS差不多”。“这可咋弄,节前走亲戚的礼物都买好了”,这是高翔的第一反应。大年初四一早,高翔从新闻里看到火神山开建,他坐不住了:就是想过来支援武汉。

“我妈还以为我上不了高速,下午给我把饺子都包好了,等我回家吃饭。我走之后我爸知道了,跟我说如果你走了,我就没你这儿子了”。

这一天,武汉海昌极地海洋公园的员工安安,在武汉市红十字会拉起几个人的物资搬运队伍,一件件地从车上搬下,放到并不宽敞的红会办公室。这个时候,物资并不算多,但也够他们几个人忙活的了。

两天前的晚上,他看到红会招募志愿者,按招募信息上留的电话打过去,没人接。索性跑到现场去实地看看——一片忙乱。红会的工作人员说:“你是第一个来的,物资搬运的事情就交给你负责了”。

什么也没有,就这样,安安成了红会物资搬运组负责人。来之前,他和此前有业务往来的小翁约好了一起做志愿者,两个人前后脚到。小翁说,自己一个女生搬不动重物,就成了信息组的负责人。

瞬间落下来的责任,把两个年轻人搞蒙了。

冷静下来之后,他们分别在朋友圈里,以武汉市红十字会的名义发布志愿者招募信息。虽然刚开始响应的人不多,来现场的没几个,但朋友圈里的志愿者招募信息迅速在互联网上传播。

每天从早到晚,物资一车接着一车。“根本来不及回头看,也不敢细琢磨。”安安说,来支援的志愿者越来越多,眼里全是活儿。

负责信息收集的小翁,一天接打两三百个电话,有咨询怎么捐赠物资的,有咨询前线所需物资标准的,也有外省的陌生人来电询问怎么才能来做志愿者。

“红会要对接指挥部、政府部门,要给越来越多的物资找暂存地,就那十来个工作人员,根本忙不过来。”小翁觉得,这样下去不行。“人越来越多,就得排个班、定个规矩”,这是大学时所学的行政管理管理专业教她的。

一切正常运转,直到外省志愿者的加入,安安和小翁才发现,新的麻烦来了——这些外省志愿者在哪儿住?红十字会能提供的一切帮助就三样:每天的午饭和晚饭、办公室里的两张折叠床、为社会志愿者开具的临时身份证明。

安安和小翁此前都有文旅行业的工作经历,他们手上有一些酒店旅馆资源。于是,拿着红会开具的证明,两个人张罗了一批能为外省志愿者提供免费住宿和早餐的酒店。

1月29日深夜,本想去火神山参与建设的高翔,自驾车从渭南到了武汉才发现,火神山不需要人了。在网络上,有人把他拉进一个QQ群里,在群里,有网友留下了安安的电话。30日一早,高翔开始了在红会搬运物资的武汉生活。

在这里,高翔认识了武汉土著“小胖”、从浙江自驾车来的楼威辰,还有50岁的“山东飞毛腿”。“她是一个退休的司机,有一天晚上11点多联系我,说自己在雷神山,有A2的驾照,救护车都能开,只要能帮得上武汉。大姐跟我说,她带了10天的干粮,就住在车里”。

因为干活不惜力,25公斤的酒精一手拎一个,干活不输给年轻小伙子,高翔给她起了“飞毛腿”的绰号。至今,高翔也不知道“飞毛腿”的本名。

“我们在一起干活,没有说谁干的多谁干的少。”高翔说,“虽然志愿者每天都有不同的面孔,但是大家干活就好像在一起工作了很多年,有一种默契”。

安安拉起来的这个团队,“最多的时候,有上百号人,浙江的、湖南的、四川的、河北的……大家都想出一份力”。

一直到2月10日左右,红十字会收到的物资逐渐少了,很多志愿者没活可干,就陆续离开,散落在武汉的角角落落——帮忙搭建方舱医院、去机场迎接各地来支援武汉的医疗队、在定点医院做保洁、接送医护人员上下班……

武汉市红十字会物资搬运组志愿者合影

政府服务一时没跟上,志愿者迅速补位;政府服务跟上来,志愿者迅速转战——这几乎是所有社会志愿者的共同路径。

互联网技术从全国各地把这些年轻人聚拢到武汉,单个的力量迅速凝结成一个个组织,这些组织自我生发、自我管理、自我运转。

2月15日,国新办举办了自其创设以来最为特殊的一场发布会——举办现场前移至武汉。此后,国新办驻扎武汉,适时举办不同主题的发布活动。

为武汉“摆渡”的外卖骑手吴辉、接送医护人员转运物资的志愿者车队牵头人杨雪……这些普通的社会成员,以志愿者身份登上国新办的会场,通过媒体向全社会传递着无畏、无私的大爱。

北京师范大学中国公益研究院院长王振耀此前曾在民政部从事过社会福利和慈善事业的工作。2008年,时任民政部救灾救济司司长的王振耀在汶川指挥协调救灾。

王振耀说,这次疫情当中,民间志愿者的一个突出表现就是,充分发挥各自本职工作当中的资源和特长,借助社交网络,自发地形成了志愿队伍专业化的态势。

他说,“这些看起来不起眼的个体,共同织就了一个密不透风的志愿服务网络。他们与政府力量互相协作,使武汉的疫情在较短的时间内得到全面控制”。

武汉的地面力量在努力。互联网上,一些远在北京、上海、广州、成都的人,通过网络做着线上的志愿服务。

三 从2008到2020,志愿服务走向专业化

1月23日,“京鄂I WLL志愿者联合行动”(以下简称“I WILL”)拉了一个北京志愿者、武汉志愿者和等待就医的武汉患者群。I WILL的发起人翟雁是北京博能志愿公益基金会理事长、北京惠泽人公益中心创始人,曾直接参与2003年非典、2008年汶川地震的志愿服务。

京鄂IWILL志愿者联盟线上服务

翟雁说,“我们还是想疏导一下武汉市民的心理,非重症的人可以在家里隔离观察”。但很快,翟雁发现,情况比想象的更严重。24日,500人的群爆满。“之后那几天,开一个群爆一个群。我们意识到,情况非常糟糕了”。

翟雁最早关注到武汉的情况是在1月16日。当时,她曾与武汉当地的社会志愿者求证,没有发现明显异常。1月21日,武汉的志愿者说,他们去火车站为回家过年的人们发口罩。第二天晚上,离汉通道关闭的消息传出。当晚,翟雁与北京的其他社会组织负责人一起,建立了包括北京与武汉的志愿者组在内的微信群。

“当时的想法是,政府的精力集中在救人、物资等方面,可能一时顾及不到武汉市民的心理问题,我们想补上这个漏。”翟雁说。

一位曾接受过I WILL指导的社区工作者说,最艰难的那些日子里,是这群从未见过面的人远程指导社工怎么为居民做事儿。“从来没遇到过这么大的事儿,没有他们,我们扛不下来的”。

3月11日以来,翟雁的工作重心转向海外了。“国内的疫情形势已经基本得到控制,而那些在海外的华人华侨,尤其是留学生同样需要服务。”翟雁说,“这个项目是与侨联、共青团中央合作的”。

“从有发起I WILL的念头开始,我就明白,这个事儿博能一家做不了,必须联合其它公益组织。”翟雁说:“从汶川地震以后,我们就主张志愿服务专业化,而‘专业’就意味着有所为有所不为。一场疫情,需要不同专业的社会组织之间协作,才能共同应对。”

京鄂IWILL志愿者联盟的专家志愿者线上为武汉志愿者提供指导

目标一致、专业有别,这是合作的基础。卓明灾害信息服务中心创始人郝南,也是I WILL的联合发起人。他说,“做公益的人,心里都有一种‘贪念’——想救下所有人。”

卓明灾害信息服务中心,是郝南在2008年志愿参与“512”汶川救灾之后为解决灾害援助中的信息不对称问题而创办,有一整套处理灾情信息的方法和技术。在I WILL发起之初,中心为整个项目提供了大量的信息支撑。

经历了一段时间的合作之后,郝南的团队基于自身的信息处理专长,联合了一批医生及公益人,发起了NCP(新冠肺炎)生命支援网络,为新冠肺炎患者及家属提供线上支持。

“需要开辟另一个战场——在疫情初期,让全国的医疗专业人员有机会为那些难以在当地得到医疗支持的患者提供服务。”郝南说。

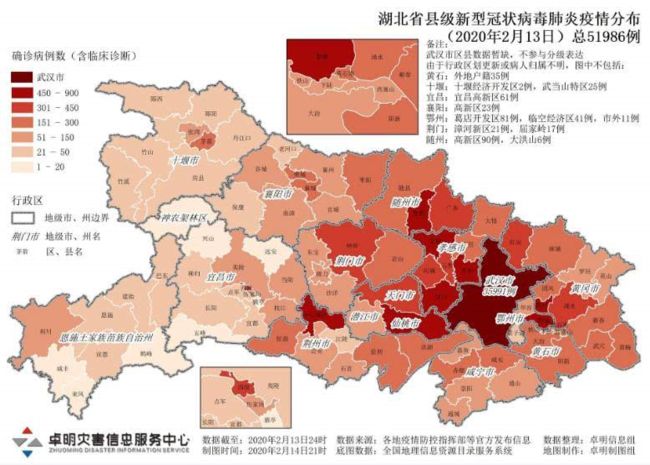

卓明灾害信息服务中心发布的2月13日的疫情分布图

NCP生命支援网络的线上诊所有四百多名来自呼吸科、重症科的高年资医护人员。“我们经常开玩笑说,把这些医生拉出来,完全可以成立一个三甲医院。”疫情早期,这个“线上诊所”在一定程度上缓解了武汉的困境。

“我发现无论怎么复制、怎么规模化,要解决这么大的问题,必须有政府的力量去推动解决。”2月初,NCP生命支援网络就积极把“线上诊所”运作过程中掌握的重症患者病情、分布、发展趋势和所需措施向政府部门传递。“无论是社会力量还是政府力量,在这种事件当中,目标是完全一致的——挽救生命。所以,我们的很多信息、意见很快就被采纳,并转变为政策”。

2月10日开始,在武汉的志愿者群里,传递着越来越多这样的消息:“武昌的那个老爹爹收到通知,下午就能进方舱了”“我手里汉阳的那个重症的,昨晚住进医院了”……

随着定点医院数量不断增加、方舱医院陆续投用,郝南把“线上诊所”工作转交给其他公益人打理,他则带着NCP生命支援网络,联合其他公益组织将更多的精力投入到呼吸机捐赠、无法得到及时救助的非肺炎重症患者等方面。

为医护人员送免费咖啡的企业、为市民提供交通服务的出租车和共享单车、为志愿者提供免费住宿的酒店、在互联网上转发武汉市各种需求的网友……这场疫情中,我们很难统计到究竟有多少种社会力量、通过多少种不同的形式参与到志愿服务当中,为生命“撑渡”。

四 社会信任度提高,会带动经济抬头向上

与此前所经历的突发事件相比,翟雁总结此次新冠肺炎疫情的社会力量参与救援的三个差异:

第一,认知受限。疫情之初,乃至当下,人们对新冠肺炎病毒都没有完全了解。未知,不仅意味着盲目,也意味着恐惧。

第二,行动受限。新冠肺炎属于烈性传染病,社会力量难以大量直接进入核心疫区提供志愿服务。甚至在疫情初期,武汉本地的社会力量的行动也受到限制。

第三,组织受限。疫情发生时,恰逢春节假期。无论是人力、运力还是物资,社会力量很难在短时间内组织有效的服务网络。

尽管如此,互联网技术、社交媒体还是把散落在各地的志愿者迅速凝结起来。

有血有肉的个体,抽象成理性的制度,或多或少要以牺牲鲜活与灵动为代价。决策需要程序,程序需要时间。但无论是救灾还是抗疫,最缺的就是时间。

翟雁说,“志愿者永远是灾难的第一响应人,他们比社会组织的响应更早,因为他们本身就在灾难之中,比任何组织都更接近‘震中’,也更了解受灾者的需要”。

北京师范大学中国公益研究院院长王振耀认为,疫情初期,政府力量主要集中在开发医疗资源方面,很难面面俱到。此时,包括个体志愿者和民间组织在内的社会力量,在填补服务空白方面起到了举足轻重的作用。

王振耀说,与政府力量相比,社会力量与现场的距离更短,在政府力量所不能及的地方。“这些‘小船’好调头,就像‘水银泻地’一样,迅速填补空白。而当政府腾出手来接手处理这些空白区时,社会力量就会迅速离场,转战下一个更细微的领域。”

一位研究社会组织的人士认为,社会力量的试错成本远远低于政府。“基于稳定性考量,政府试错的各方面成本都太高了,错不起,也不敢错。而社会力量就不一样了,它们往往处理的是一时一事,个性化的办法往往更容易解决个性化的问题。”

“政府的长处在宏观,在掌方向;社会力量的长处在微观,在试错成本低。”翟雁说,从这个意义上讲,在突发事件当中,政府与社会力量之间有协作的可能与必要。

翟雁认为,这种紧密协作,需要具备一定的条件:

沟通机制——日常状态下,社会力量更多的是政府的服务和管理对象;应急状态下,社会力量更多的是政府帮手。

信任机制——畅通的沟通渠道才能为政府与社会之间充分了解、进而相互信任打下基础。

合作机制——基于沟通与信任,政府为社会力量划定行为边界,只要不出“框框”即可;而包括民间组织在内的社会力量,也必须把合规性作为其一切行为的最根本前提。

二十多年的公益活动经历,翟雁也发现了一些规律性的东西:“一场灾难,在短期内必然会影响当地的经济增长。但与此同时,社会信任度会迅速提高,社会交往成本降低,经过一段时间之后,反过来促使当地经济抬头向上,经历过大灾的四川就是个观察的窗口”。

五 穿过那道门,我们一起重生

4月8日,离汉通道开启,因疫情而联系起来的一群人,又因疫情逐渐散去,重回各自的柴米油盐之中。

“半个专业助产士”王紫懿还在处理着临时团队的收尾工作。“以后再有机会去国外,我会这样介绍自己——‘我来自中国武汉,那是一座很漂亮的城市,也是一座很勇敢的城市’”。

已经成为片区经理的汪勇,还在筹划着怎么让武汉重新鲜活起来,武汉人的日子还得继续精彩。

月初,安安所在的单位复工,他离开了志愿者队伍,回到工作岗位。小翁节前从公司离职,目前待业,继续着志愿服务,“等武汉彻底恢复,我也得赶紧找工作。”

“楼威辰今天开车回浙江,我还得过一阵子。”回到渭南老家后,高翔打算重新捡起自己的二手车买卖。与春节前的自己相比,高翔说,从来没觉得自己这么有力量。“我认识了一帮很伟大的朋友,感觉我很渺小,但我们很伟大。”

翟雁说,过一阵子,她要带着团队来武汉看看,甚至,她想象过这样的场景:江汉路边“过早”的摊点上,来来往往的人流中,有公务员、有“老武汉”,操着天南海北不同的口音,点头一笑。在彼此眼里,他们都是“陌生的熟人”——一起穿过生死之门。“他们跟我一样,都是天下苍生。”

总台央广前方报道组:郭静、肖源、周益帆、常亚飞、任梦岩、李行健、黎明、左艾甫

新媒体编辑:高丹丹

更多新闻: