蔡明亮怒斥盗版:电影为何需要在电影院看?

![]()

撰文丨黄依琳

当代技术的发展为观看电影的方式带来了更多的可能性,疫情期间人们可以方便地在流媒体在线观看,也可以从各大资源网站下载电影。不限于手机、电视、电脑、平板,电影可以在任何规格的屏幕上进行观看,电影院也早已不是唯一的载体。然而如此方便、快捷、廉价的观影方式依然让不少观众感到不满足。疫情期间,他们焦急地等待着电影院早日开业。这一事实证明,人们离不开的不是电影,而是去电影院观看电影的行为。去电影院也并非仅仅因为电影好看。电影院这个展示空间所蕴含的大众文化价值,才是行为背后的精神意义。

1

娱乐的公共空间:

电影院与大众文化方式共存

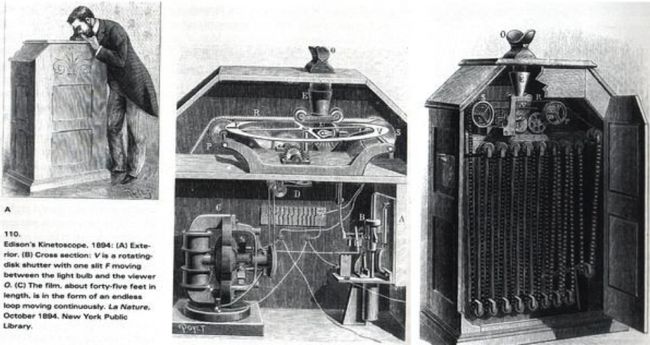

一切从电影发明之初说起。1895年12月28日,在法国巴黎的十四号大咖啡馆地下室里,路易斯·卢米埃尔(Louis Lumière)用投影的形式放映了《工厂大门》(Exiting the Factory),这是电影史上的第一部电影。其实早在1891年,爱迪生公司就发明了电影视镜(即西洋镜),人们可以通过放映机观看一些活动影像。这种观看方式是极其私人的,一台机器仅供一人观看。为了让更多人观看,卢米埃尔兄弟将这些活动影像经过投影放大在咖啡馆的大屏幕上。投影式与视镜式的博弈伴随着电影发明之争,科技、创意与时间先后的争执,最后败给了更为大众娱乐的电影放映方式。投影式成为今天的主流,说明的不仅是大众对电影传播媒介形态的文化选择,也证明了咖啡馆这一早期的电影院雏形所代表的象征性空间,与电影展示之间密不可分的关系。

爱迪生发明的电影视镜

电影院伴随着电影一起出现,也意味着观看电影与大众生活方式的共生。英国最早的电影院名为“bioscope”,在希腊语中是“生活方式”之意。早年法国人观看电影是在咖啡馆,中国最早的观影地点是在茶园和戏园。这些场所不仅仅为人们观看电影提供方便,更是作为供人们娱乐与社交的典型公共空间。之后观影场所逐渐搬到电影院,上个世纪二三十年代,上海电影院作为高档休闲场所是上流人士消遣的好去处,观众大多是外国人、华侨以及富商。

中国露天电影院的兴起是在抗日战争以后,因为放映条件的限制,往往选择空旷的操场进行放映。没有固定的场所和座位,人们自带板凳坐在露天观看,电影的放映与大自然融为一体。它与封闭的电影院不同,空间的开放性也让露天电影院与老百姓的生活肌理更加贴近。在电影放映之外,孩童的嬉闹、品尝的零食、夏日的夜空、放映机的声音、空气中的气味等,也一并纳入观影体验之中。

时过境迁的今天,消费主义盛行,去电影院观看电影与时髦的文化生活方式挂钩。许多电影院设立在商场内,集娱乐、休闲、购物为一体。与此同时,电影院的形态花样百出,汽车电影院、水上电影院、VR电影院、360°球状屏幕电影院等,作为新奇潮流的生活方式令人趋之若鹜。也有人赶着夜间首映第一时间观看,排队抢购120帧的电影票,反复地去影院观看同一部电影等,去电影院的消费行为日渐成为了影迷炫耀与攀比的谈资。

马尔代夫水上影院

2

集体观影的仪式感:

在黑暗中与陌生人共情

法国电影导演弗朗索瓦·特吕弗(Franois Truffaut)曾说:“当我走到电影院的最前边,然后转身回望,看见那一双双眼睛全都向上望着银幕,是我在电影院里看过最感人的一幕”。在电影院观影,犹如庄严仪式唤起情感内涵,升华为感人的象征。

特吕弗导演的《四百击》(The 400 Blows)剧照

电影诞生初期,上流人士去电影院是一件严肃与体面的事。人们把它当作听音乐会,欣赏芭蕾舞和歌剧一样重视,往往盛装出席,带有神圣的仪式感。时至今日步入当代社会,去电影院看电影不再讲究着装,仪式感变成了不成文的观影礼仪。当灯光暗下之后,迟到的观众小声踱步,不要开闪光灯,座位上的人也最好不要大声喧哗,收起手机不能屏摄,安静等待黑暗中电影的开启。

观影礼仪不应仅仅看作社会公德,它更深层的意义在于对影院建构的另一个时空的尊重。仪式起源于宗教祭祀,广义上指代标准化、重复性的社会行为。它意味着人们暂时停止当下正在进行的时间,参与到与日常生活截然相反的空间中去,是对现实的反叛。一旦找到位置坐下,不管在社会中扮演何种角色,人们通通换了一个新的身份:观众。从四面八方而来的观众走进同一个放映厅,彼此之间似乎存在着一种默契。不管是什么身份、地位、阶层、年轻或种族,黑暗吞没了彼此之间的差别,他们都是身份平等的观众。选择了同一部电影意味着或许他们具有相同的兴趣爱好和理念。

空间是环境和人们的动机共同存在的产物,空无一人的电影院没有意义。电影院除了客观存在的物质性空间,还包含着想象性空间,人们沉浸于剧情的同时,也可以通过现场其他观众的哭泣或是欢笑,感受到他人的情感世界。人们不需言语,通过沉默的共鸣与感染进行情感交流,这是独自在家观看电影所不能获取的乐趣。

离开寂寞的公寓,去热闹的电影院,与陌生人坐在一起产生共情,也让人不再感到孤独。个体可以通过情绪传递,认识到自我与群体之间有着相似的道德标准、思维活动,在这种集体意识之中确认自己是群体中的一员,甚至与毗邻的陌生观众产生莫逆之交的感觉。《地球最后的夜晚》的营销手段正是把握住了这种心理,电影选择在一年的末尾上映,掐准结束在零点的“跨年一吻”,吸引了一些渴望与邻座观众浪漫邂逅、深情一吻的单身人士。

《地球最后的夜晚》“一吻跨年”海报

3

观众与电影展示空间的关系:

幻想、做梦与凝视的快感

电影院是集体参与的公共场所,与此同时也是私人的孤岛,矛盾的两者共存一体。不在电影院观影,事实上是割裂了观影空间与观众之间的内在精神纽带。

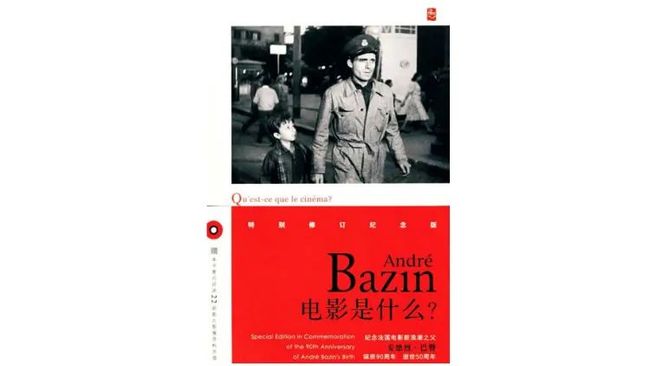

电影理论家安德烈·巴赞(André Bazin)将柏拉图的洞穴寓言与影院观影联系在一起。洞穴背后的火光将人的影子投射在墙壁上,被困在洞里的囚徒,就将影子当成对外部世界的真实认知。电影院的环境相当类似,当灯光关闭,电影院一片漆黑,一道光从人们的背后射向屏幕,凝神专注的人们便进入了另一个时空。黑暗中的光亮通过视觉的传达,左右着人们的思索和感知,他们失去了行动力,进入自我想象的空间,把日常烦恼遗忘,错把屏幕上发生的一切当做现实。

《电影是什么》,作者:[法]安德烈·巴赞 ,译者:崔君衍 ,版本:文化艺术出版社 2008年11月

这和美国哲学家苏珊·朗格(Susanne K.Langer)在《情感与形式》中提到的观点类似,她认为电影和梦境之间有着紧密的关系。在令人沉睡的黑暗环境中,人们可以产生在有意识与无意识之间的似梦幻。在电影中获得远离自我身份的自由,也可以把现实世界的欲望投射到人物身上,释放内心的各种情绪。电影院成为一条隧道,连接外部世界与心理景观。在幻觉的作用下,人们找到自己的幻影。在真实世界中遥不可及的梦想可以得到实现,在超级英雄电影中甚至可以体会到征服世界的快感。尤其当电影院的配置越高级时,环绕音响、高清画面、3D立体感带来的幻觉就会越逼真,越有参与感。

这也是我们制定规则,不希望旁边的人玩手机,开闪光灯屏摄,后面的人踢凳子的原因,这些行为会让我们从幻觉中分神,影响进入黑暗洞穴的沉浸感。如果不在电影院中观看电影,现实生活对观影的干扰会更多,如电话铃声、朋友来访、微信弹出窗口等。甚至观众自己也会对体验进行主动干预。手机、电脑、平板等载体的方便,让人们在看电影时越来越浮躁,遇到较长的镜头、烦闷的剧情、讨厌的人物,可以选择快进或者倍速。也可以随时随地中止观看,将一部完整的电影切碎。然而在电影院里观众的主动权被剥夺,他们只能被牢牢地钉在座位上,不可回放的被动性逼迫人们更加专注于屏幕,也能充分并且深入地浸入影像的氛围之中,获得完整的体验。

与此同时,电影院的黑暗包容着一切欲望,为观众提供偷窥的自由。电影为人们了解他人提供了可能性,屏幕上任何一个人的长相穿着、生活习惯、处世态度都可以成为观众偷窥与凝视的对象。在黑暗中,偷窥变得方便,没有人监视,也不存在道德问题。蔡明亮的《郊游》、《你的脸》、《脸》都有大量主人公对着观众进行长久直视的镜头,在打破第四堵墙邀请观众参与叙事同时,也为偷窥提供了正当性。

《你的脸》海报

遥想101年前,西班牙流感的结束促使好莱坞迎来史无前例的观影狂潮。而今文化语境已经改变,大众娱乐更加多样化,电影完全可以在流媒体上随意观看,人们无需踏足电影院。由于疫情的关系,许多电影院难以为继,电影院文化也可能因此受到挑战。事实上,蔡明亮的焦虑可以看作是电影院衰退的一种表现。早在电影《不散》中,他曾悲观地拍摄了20世纪初空荡荡的电影院,如今可以看作是某种寓言。

![]()

作者丨黄依琳

编辑丨余雅琴;张婷

校对丨刘军

未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。