中国医院越建越大,可为什么依然到处都是人?

本文首发于Vista看天下杂志486期,原文标题《医疗建筑师:医院越建越大,可为什么依然到处都是人?》,本刊记者王霜霜/文,沈佳音/编辑。

一百年前,公共卫生学家、扑灭1911年东北鼠疫的最大功臣伍连德博士曾说,“北京首善之区,中外观瞻所注,求一美备之医院亦不可得” 。一百年之后,中国医院建筑的环境品质改善了吗?

不久前,郝晓赛的女儿摔了一跤,胳膊抬不起来了,她陪着女儿去附近的一家医院看病。盯着墙上贴的全是各种骨头断了,医生如何接骨的图片,女儿吓坏了,“妈妈,我会有问题吗?这好恐怖,我要做手术吗?我要把胳膊切开吗?”郝晓赛是北京建筑大学建筑与城市规划学院的副教授,曾经也是一位医疗建筑师。她看着女儿紧张的脸,环视墙上鲜血淋淋的图片,也感到头晕目眩。

2000年,硕士毕业后的郝晓赛进入了机械工业部设计研究院(现为“中元国际工程有限公司”),成为了一名医疗建筑设计师。这并不是一个很多人选择的职业路径。一个城市里,最显眼的建筑可以是图书馆、美术馆、酒店等,但绝不会是医疗建筑。与设计各种“高大上”公共建筑的明星建筑师相比,医疗建筑师的工作显得比较枯燥。

刚进设计院时,领导还给郝晓赛另外一个选择——办公建筑,但郝晓赛最终选择了去造医院。因为当时著名的建筑学家黄锡璆博士在中元,他是中国医疗建筑设计的开拓者。郝晓赛想跟黄锡璆学习,于是,就拜入了他门下。2003年“非典”期间,郝晓赛和黄锡璆一起参与了北京小汤山医院的设计。那一次,她发现做医疗建筑的,居然跟医护人员一样,在国难当头的时候,也可以管点用。那是她刚上班的第三年,这次经历对她很鼓舞。

非典过后,小汤山医院的图纸被收藏在首都博物馆,作为历史事件封存了起来。没想到这个图纸这么快又被再次使用了。

不过,像没心理准备就灌了口烈酒一样,刚入行,郝晓赛就被呛到了。医疗建筑实在太颠覆了。什么对称、形式、结构……常见的建筑学原则在医疗建筑里是失灵的。一座外表看起来如此平平无奇的医院,内部的建筑设计却是如此的精巧。对于建筑师来说,这份工作又是如此困难,除了要满足业主,还要兼顾医护、患者等方面的需求。

做建筑师时,郝晓赛竭尽所能地平衡各方需求,希望自己建的医院更好用一点。但听到的关于现代医院的吐槽却越来越多,人挤人、跑断腿……同时,郝晓赛也常感到很困惑,明明刚为一个医院做了大规模扩建,怎么还是这么挤?一些明明不好用的设计,为什么还是一直在沿袭?

一百年前,公共卫生学家、扑灭1911年东北鼠疫的最大功臣伍连德博士曾说,“北京首善之区,中外观瞻所注,求一美备之医院亦不可得” 。一百年之后,中国医院建筑的环境品质改善了吗?

以下为郝晓赛的自述:

01 “金元宝”形医院是怎么诞生的?

我参与设计的第一家医院是扬州的苏北人民医院。李白有句诗叫做“烟花三月下扬州”,这真是一个很漂亮的城市,经济发展得也很好。但2000年秋天,我第一次去勘察场地时,却大吃一惊。这么有钱的城市, 它的一家大型综合性医院看起来却是这么破败。整个楼脏兮兮的,灯光也很昏暗。病人就在走廊里躺着,医生过来检查、听心跳、打针;还有的病人弄个包袱卷,直接躺在走廊的地上。

这个医院当时有一百年的历史,因为急诊部24小时全年无休,它没有时间去更新,还是沿用上世纪50年代的建筑。很难想象这发生在21世纪,病人既没有舒适,也没有尊严。

黄主任(黄锡璆)就带着我们做设计,当2004年我们再去看场地,景象就不一样了。大楼里装了扶梯,走廊变得很宽敞,还留了一个大窗户。看到病人在阳光灿烂的房间里面输液,我突然觉得这个职业好像挺有意思的。你能改善人的环境,让人活得稍微有点尊严、有点体面。

黄主任上世纪八十年代在欧洲留学时,他的导师就问他,你要选什么,住宅还是医疗建筑?当时房地产多热啊,画图又简单又快,他想想,选了医疗建筑,因为中国没有人做医疗建筑,而医疗建筑是必需品。他想把在欧洲学到的东西用到中国去,现在他做到了。

我当了9年的建筑师,主持或参与完成了20余项医院建筑设计。但随着做的医院设计项目增多,大量的“为什么”也越积越多。你经常会遇到一些令你觉得很无奈的事情,比如在一次投标中,一家医院的主管明确授意将医院设计为“金元宝”的形状。

我理解的医疗建筑设计,一定要从需求出发。这个需求是多数人的需求,符合大多数人的利益。最终它长成什么样,就是什么样。而不是为了让它变成某一个形状,故意去模仿。特别是在医院,是救死扶伤的地方,我们在走廊都不太会设计曲线。因为如果是曲线的话,医生推车的时候,他就要不停地校准方向。如果是做一个元宝形的医院,它就有一个弯形走廊,这是不太合适的。

2010年7月22日晚,在北京儿童医院门诊楼前,为了能够排到号,看病的人群在此安营扎寨,通宵等待。(新华社 图)

2010年7月22日晚,在北京儿童医院门诊楼前,为了能够排到号,看病的人群在此安营扎寨,通宵等待。(新华社 图)

你到医院还会发现很多“迎门墙”,其实这在我们的设计图里也是没有的,是院方在建造过程中,要求加上的。2018年,我陪同荷兰的一个建筑学者参观香港大学深圳医院时,他看到在医院靠近街道的出入口处有一堵高墙,他观察了好久,发现这堵墙毫无医疗功能,还遮挡人的视线,他很疑惑为什么要加堵墙呢?他不知道在中国人的传统认知里,迎门墙有“敛财”的功用。

但也有很多医院的医生非常好,让人很感动。跟他们交流设计时,医生经常会说休息室不要了,然后办公室可以小一点,他们把更多的面积,更多的空间用来诊疗。他说我们这儿要多一间诊室,就多治疗几个病人。他们是这样的心情,就觉得这个国家太需要他们来多做点诊疗服务了。

设计医院不是我们想象的盖房子,它是一件特别复杂的事情。我曾经在北京一个医院做医技楼的设计,里面摆满了各种各样的诊疗设施。做那个设计时,我就发现有些机器之间不仅平面不能相邻,在垂直上也不能相邻,因为会互相干扰。甚至不能跟电梯,或者地下车库的行车道相邻。相当于要在这个空间里画一个立体的球,看它周围有没有避让的设施。这还不算,你还要在平面里面考虑医护人员的通道在哪儿,患者的通道由哪儿连到哪儿,解决完之后你还要考虑,患者呆在这里是不是开心?有没有阳光?他的流线(行动轨迹)能不能保证从楼底下很顺利地到达这里?

你必须有强大的理性思维,才能解决这些问题。我现在在学校里教建筑,让学生设计商场、办公楼,他们都整天喊“老师,好难做”。从医疗建筑师的眼光来看,如果医疗建筑的难度是90,那些的难度就是20,甚至是10,差太大了。做这个工作久了,你觉得相当的沉重,“烧脑”。

医疗建筑是一个社会的功能部门,尤其是很多国家要保障一个社会的健康,这个机构的功能是面向整个社会,你会觉得所有人都是你的甲方,不光是青年人,不光是某一个阶层的人,不管有钱没钱,收入多少,不管年龄多大,从婴儿到老人,它是全人群的。社会就是由人组成,社会里面所有的东西都能折射在里头。

医院建筑肯定会关注社会,而且是一个典型的关注社会互动的建筑类型。比如医院有特需,所谓的特需就是花更多的钱享受更好的医疗服务,更快捷的服务, 比如所谓的惠民医院就是面向低收入阶层。

之前,我家附近有个综合性医院,老有人在那里排队生孩子,我就很纳闷,怎么回事?后来,我才知道这是家惠民医院,政府大力补贴,它的医疗费比较便宜。于是,很多低收入群体来这里生孩子,生生把一个综合性医院变成妇幼医院了。我觉得这是个很好的存在,就是它的环境品质差点意思。但这种环境品质要改善挺难,因为设计院遵循的是市场逻辑,哪里的设计费多,活肥,他们的竞标动力就会更强一点。像这种惠民医院会有多少设计师去给它做设计呢?我觉得这个市场其实需要很多逆流而上的人做事情,因为它有社会需求。在设计圈,经常就会有人说,我们设计的这栋楼是什么级别的才能住的,他们认为这是一个很重要的业绩。但你所做的东西真的那么值得炫耀吗?

医院是由宗教场所演变过来的,如果说医生有这种宗教情怀的话,我觉得医疗建筑师其实也应该有。

03医院为什么会让人“跑断腿”?

很多人反映去趟医院“跑断腿”,我对此也很有感受。有一次我因为腹部隐痛怀疑胆囊发炎,去医院门诊看病。从建卡、挂号、一次候诊、二次候诊、就诊到最后取药离开,整整经历了13个流程。就诊流程太复杂了,还容易迷路。

最近由于新冠肺炎暴发,我在新闻上看到天津一家医院公布了一名患者的就诊过程。在两个半小时里,他在十一个空间里待过,导致了973人被隔离。

我还注意到他在拍片子的时候误入了X光室。对于老百姓来说,不管是X光还是CT,就是拍片子。但医院经常会把X光放在放射科,把CT放在影像科。

北京协和医院(1921年)的室外照片。

北京协和医院(1921年)的室外照片。

为了帮病人找路,很多医院为此配备了机器人,看起来很现代化,但利用率真的高吗?它真能帮助大家解决找路难的问题吗?我们在天坛医院的时候,用它的导航APP随便点了一个科室,这个APP告诉我们说,前行50米右转——我们在里边就蒙了,不知道走多远才算50米,而且前面那么多口,应该怎么转呢?

中国现在主流的医院建筑是门诊、医技、住院“三分式”布局,它起源于西方。现代医疗科技的发展,为了共享医疗设施,降低诊断单个病人的成本,医生开始分工合作。医生不动,而病人就像在一条“流水线”上自我运输或者被运输。

“跑断腿”还有一个原因是,现在的大型医院越长越大。医院的需求是有增衰的,有的科室膨胀得很快,而有的科室,需求越来越少。

医院建设时如果没有考虑为将来改造留下什么余地的话,那么在一个已经建成的建筑里面很难去调整,所以患者只能在这个楼看完门诊之后,还要跑另外一个院区去做检查,再跑回来,就是这么麻烦。

大家还会发现一个现象,医院越来越大,但还是人挤人。前段时间,我在北京天坛医院调研,这家医院整体搬迁到丰台区新建的35万平方米的新医院了,急诊部面积扩大了很多。但也还是挤满了人。我跟护士长聊,她都很无奈。本以为规模扩大了,应该宽松一点吧?结果刚营业没多长时间,哪儿又都躺着人。协和也是这样,去协和医院的急诊看看,那里都是铺盖卷,我们去长沙一家很有名的老医院,急诊也是到处铺盖卷。

在这些大医院调研时,医护们特别忙,他们刚说几句话,就被叫走了。但我经常也会去一些社区级的医院调研,那里的医护就很轻松。你找他们聊,他们就可以跟你聊好久。中国没有分诊制度,大家有病都爱往大医院跑。

人一旦生病, 除了方便,其他都不重要

挪威画家爱德华·蒙克的一幅画《呐喊》很有趣,一个血红色的背景下映衬一个扭曲的表情。但这种画就不适合在医院出现。医院里面适合出现的画,应该是那种看起来令人感到宁静和满足的自然景象。比如绿地、瓜果遍地,丰收的场景人看到就会特开心,觉得有安全感。建筑很强调美,但医疗建筑不是,甚至连它的美都是一种功能性的美。

我在英国一家医院看到它挂在建筑外面的医院名字写得超大,比人都高,这样的话,你在很远就能看到,因为字足够大。我觉得这好有趣,用建筑学古典审美来看,这根本就是比例不协调,你这字写得也太大了,太傻了。但是实际上对于需要这个建筑物的患者来说,比如不小心受了伤急着找医院的人,老远就看到了,知道去哪里。

我还在英国一家医院里看到很多雨棚,超级大,就是为了连接公交车站和医院的门口。你要从建筑学古典审美来看,用各部分比例是否协调来衡量,它完全是不合格的,但这并不重要。它回应了医院的本质需要,这是好的医疗建筑的一个特点。

一个业内非常犀利的建筑评论家跟我说,他认为最好的医院就是方便,他说人一旦生病,除了方便,其他都不重要。我当时好惊讶,因为他特别能挑刺,他的朋友圈经常发对各种建筑的挑刺。但是一问到医疗建筑,他居然这么回答,你就知道医疗建筑,它已经到了什么程度了,除了想方便地看好病,已经没有其它“奢求”了。

至于墙面选什么颜色,这都是无伤大雅的。比如说我在做医院设计的时候,会喜欢灰砖,因为我觉得跟环境相融合。但医院方面会觉得很丧气,他们觉得民众都是喜欢喜庆一点的,上医院本来就很晦气了,你还要把我医院弄成灰色的。

“三分式”的模式源自西方,不过到了上世纪70年代,他们发现这种模式太不人性化了。医院的核心目标就不再是怎么服务病人,而变成方便管理。他们就开始做各种改进的尝试。

英国建筑师John Weeks认为医院的需求是不断变化的,医院建筑追求的规划成果应该永远处于“未完成”状态,而不是完美状态,他提出了“机变建筑”的设计理论。通过一条长而宽的主要的通廊,把建筑物孤立的各个功能部门连接起来,同时,在中间又留下很多松散的可以自由生长的空隙。这样在医院建筑加建的时候,就可以把相邻的功能部门就近布置,而不是见缝插针。

但“机变”建筑在郊区建新建筑可以,在城区没有那么大的用地,松散的生长很难,所以有些场所先天不足。这时候就会催生出来另外一个设计理念,叫做核心医院理论,这是荷兰人想出来的。

把关键性的、必须解决不可的留下来,其他的疏解。比如说医院里面要不要解决停车问题,我觉得可以不用,如果周围有停车设施的话,让他停在周围。你不要在这种寸土尺金的地方解决大量停车的功能,没有地方解决。还有一些社会化的服务能不能共享或者外包,餐饮怎么解决,一定要建自己的食堂吗?还有它的洗衣房,一定要用自己的,还是也可以用车拉到别的地方?一些东西一定要自己生产吗?把这些东西梳理一下,然后画了一张图,百分之多少必须留下,剩下全部可以分散,这样可以解决它无限制膨胀的问题,只剩下核心的。

病人和家属抱怨就诊流程多,路线长,为什么不能在相邻的几个房间里解决所有的事情呢?西方已经这么做了, “1234……”离很远,你就可以看到他们做的和房子一样大的数字标识,这并不是诊室,而是套间或一套诊室(suite)。在这个套间里面配有医生、护士、检查设备,在里面可以一站式解决你的问题。

到底有没有完美的医院?

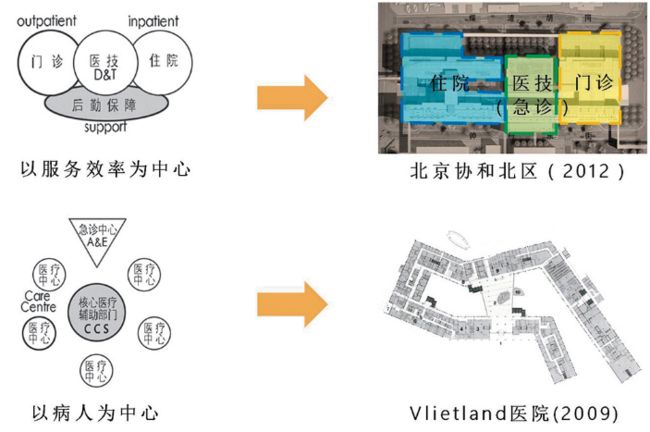

在大医院里,传统的三分式布局存在很多问题。《综合医院建设标准》(2008版)对医院规模过大带来的问题是这样描述的:“在同一块建设用地上,尤其是用地面积不达标的情况下,医院规模过大,会产生诸如患者过于集中、设备重复购置、工作人员过多、管理幅度过大、环境质量不符合要求、综合效益较低等许多不利因素。”国内有建筑师认为,分中心模式是解决超大规模医疗中心的办法。比如,把医疗功能分为外科中心、肿瘤中心、内科中心。但这些分中心,本质仍是规模小一些的“三分式”布局。

三分式医院结构和多中心医院结构。

以病人为中心的真正“一站式”服务推行的难度是什么?诊疗设施购置成本要增加,分中心的一些诊疗设备可能需要重复购置,空间面积要增加,对吧?人力成本要增加,整个医疗服务的组织模式要改革。医生本身他要学习更多其他领域的知识,不光是硬件、软件管理,包括医生本身的素质,它都提出了一个多层次的要求。

客观来讲,不能说现阶段建筑师采用“三分式”医院布局方式是一种错误做法。咱们中国是发展中国家,受经济条件、人口条件的影响,整个医疗体系还有待建设、完善。这些都决定了这个时代目前就是这种阶段。以公立医疗机构为主体的医疗服务提供模式,解决了当前社会的大量医疗服务需求。为什么这么说呢?目前这种条件下,如果想很快看上病、同时少掏点钱,那么患者就得自己多跑点路。你要不想自己跑,医疗设备在你旁边,医生在你旁边,你要付出很昂贵的代价。付出的代价或许是等个把月才能轮到你看上病,同时,医疗费用特别贵,因为一些设施是重复购置的,病人不动、医生动,大量医务工作者同一时段只诊疗一个病人,人力成本也增加了。

中国古代是没有医疗建筑这种建筑类型的,中医或者坐堂行医,或者登门问诊,传统医疗活动在类似居住环境的场所里进行,我国近现代意义上的医疗建筑是清末民初从西方传来的。如果说之前我们主流的医疗建筑的设计与建造是模仿西方、借鉴西方,那么现在我们到了一个十字路口,我们必须依靠自己,因为西方的经验已经不能解决我们面临的问题了。我们国家的医疗建筑发展正面临一个严重的问题,当我们要依靠自己的时候,发现我们缺乏研究团队,缺乏专业人才,缺乏社会共识,对设计研究的重要价值缺乏认识。很多叫设计研究院的,忙于完成产值目标,没时间也不重视研究。

中国的医疗建筑公认处于一种非理性发展的状态,相关的几个领域很少交流,不对话。其实这次我站出来说,也是很忐忑的,因为医疗建筑圈有泰斗级人物,还有很多比我资历深得多的优秀前辈。但我现在的研究就是试图在各个领域之间带来对话,希望这种对话让大家达到一种共识。大家来各自来领走自己的问题,多方对话,互相理解,让大家知道共同造成了这个问题,解决也是共同来解决。我出来说一说,至少有人会明白元宝型医院是不对的,或者说以后我们不能再建元宝型医院了,扭转一下这个观点,也是好的。

另外,我也希望能增进管理者、医生和病人之间的理解。比如说病人会理解为什么他们要跑断腿,医生会理解病人的诉求,如果可能的话,帮他们解决一下。然后管理者会觉得,现在这个体系要建设了,要改进了,否则大医院就是人挤人,是有风险的。

没有任何一个十全十美的医院,只能说在这个情况下,这个是相对好的解决方案。我记得有人说过,你只能在条件允许的情况下,实现条件允许的成功。我当时觉得这话说得太对了。

为什么赫鲁晓夫批判斯大林,鼓励揭发斯大林时期的政治问题,却绝不容许《生活与命运》出版呢?因为《生活与命运》的力度已经超越了批判斯大林本身,它投掷的冷枪对准的不是斯大林个人,而是整个苏联的政治。

黑暗时代,那些不能说出口的爱杨建伟/文

在《黑暗时代的爱: 从王尔德到阿莫多瓦》一书中,作家科尔姆·托宾写下了王尔德、托马斯·曼、弗朗西斯·培根等人为同性情欲所困的时光,以及他们的创作如何受此影响。 “在其精神世界中,欲望的法则改变了他们的一切。 ”

不敢说出名字的爱……而这个世界却不能理解,这个世界嘲笑它,有时竟然让这爱中之人成为众人的笑柄。”

好了,文章读完了。如果觉得不错,记得分享到朋友圈哦。也欢迎在留言区写下你的想法。 对了,提醒你,还是可以扫码订阅,全年更优惠噢。你也可以下载App,成为App的新用户,就可以免费看整本杂志了。杂志,一口气读完才过瘾。

中国人都该有尊严地看病↓↓↓