如画观法偏解:这山仿的真讲究!

来自:一只建筑精

本文已获得授权

■ 先别急着往下刷文章 ————

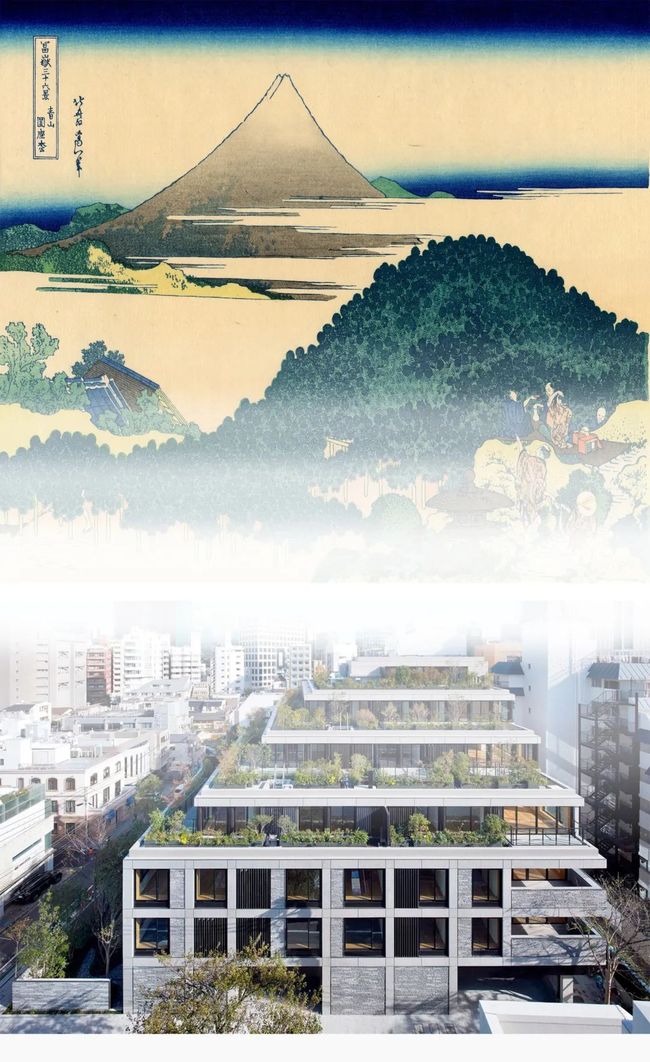

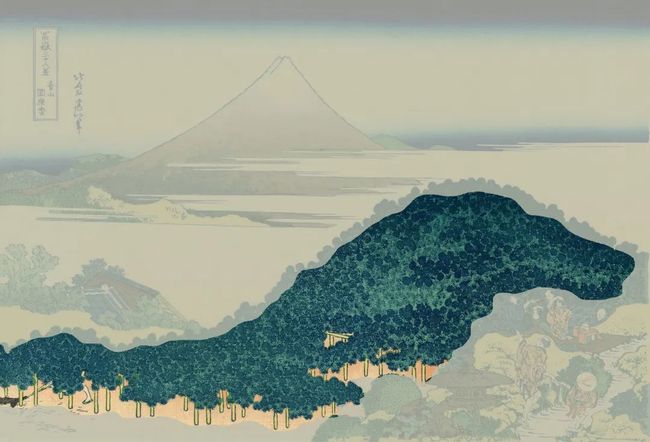

仔细看看这张【头图】的内容,一张日本浮世绘和......一幢房子?你能从中品出那么一点关联或者形、神上的相似么?

说来牵强,建筑要是能【啪】一下由艺术画作转置为施工图,在憨笑之余,也许会有两种可能的结果:

① 建筑师的艺术家化

② 建筑师的失业

因为建筑作为一门学科的专业性,在这种假想的,由艺术品向建筑作品的直接转化过程中要么逐渐模糊边界,要么就是彻底被取代。

最近饶有兴致地在读中国美院王欣老师的《如画观法》,突然发现原来刚刚的那个假想,已经有人付诸实践走了这么远了。王欣老师谈到做如画的“观法”的出发点:

【园林与山水画为代表的认知结构和世界观念,是否可以成为一种源爆点,从而绽发出一种中国的当代建筑学?】

【爆点】不【爆点】到不真会使我兴奋,我感兴趣的在于书中呈现出来“观法”指导下的设计,越看越邪门,虽说谈不上【画】在【建筑】逻辑中完全一一对应的那种合情合理,但它们之间却似真有相互转化形态的可能了。

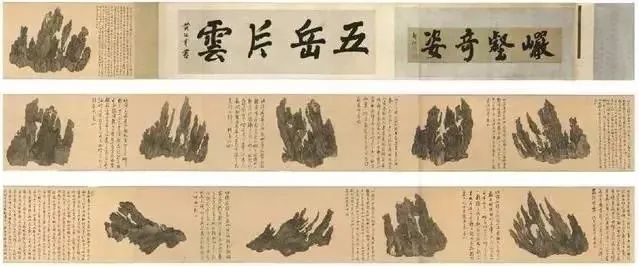

△《如画观法》中取法吴彬所作十面灵璧图设计:十面灵璧

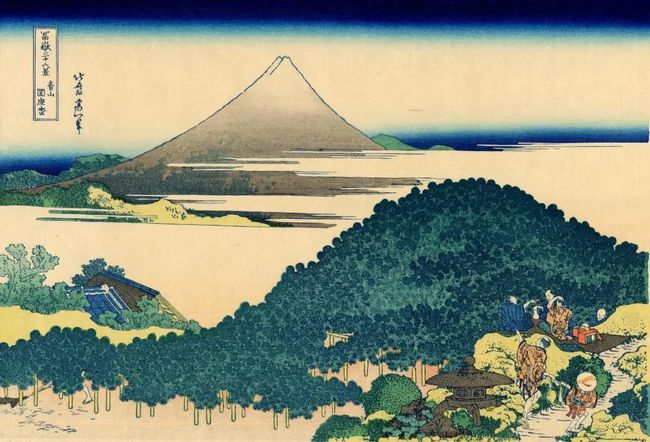

话说回来,推文开头卖的关子即源于日本东京都【北青山混凝土退台公寓】的概念设计,整体建筑设计灵感源于日本著名画家葛饰北斋的木刻版画《青山圆座松》。

本期就要从这个实际项目的如画“造法”入手,一边谈谈它的设计概念,一边谈谈它实际的功能使用,再一边还得谈谈这个“圆座松”形是如何以结构实现的:

① 形态生成;② 结构推演;③ 功能区分;④ “如画”的逻辑与“建筑”的逻辑。

壹

形态生成

来让我们再来看一下北斋先生这副画作,项目基址所在北青山高档住宅区,曾经便是画中的这番图景,那么建筑师是想回归那青松覆满山头,自然恬静的美好时光吗?(一个颇有些俗套的解释)白日梦我们就不去费心猜测了,老实在现有的基地条件下开始【形态生成】。

△ 葛饰北斋:《青山圆座松》

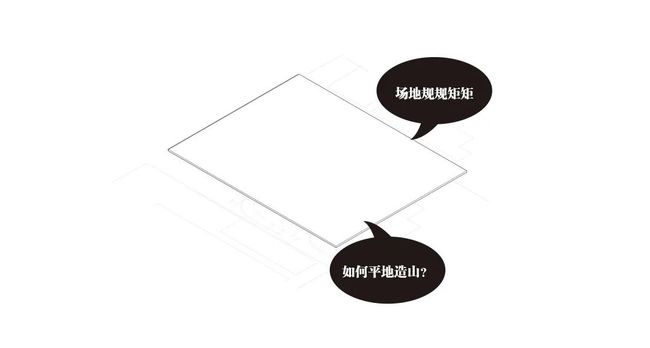

项目基地是东京都最典型的方格网住宅区的用地形态,两面临街,恰处于一个T字形路口。其实总结一句话:这个场地有些太过于规矩【平淡】了(站在重庆山上说话理直气壮)。

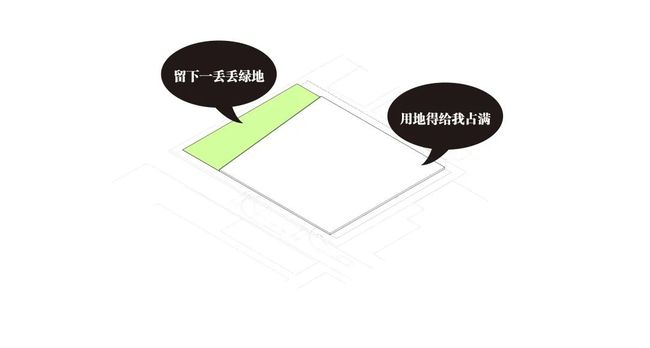

也许是规范要求,或者是心存善念,处理东京寸土寸金的场地时,还能在沿主街方向留出一块绿地,建筑将把其余用地完全占满,划地时做了一个小角度的倾斜,大概是呼应山形的努力吧。

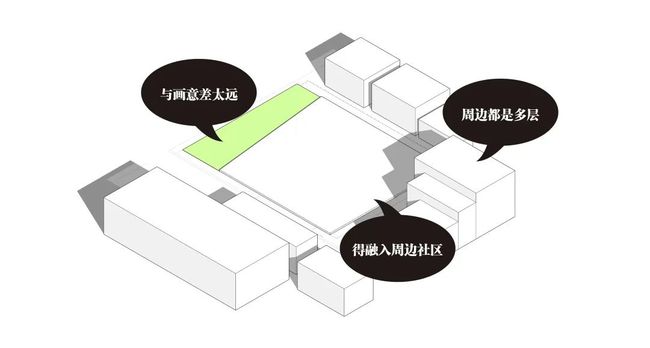

项目周边均为多层住宅和停车楼建筑:

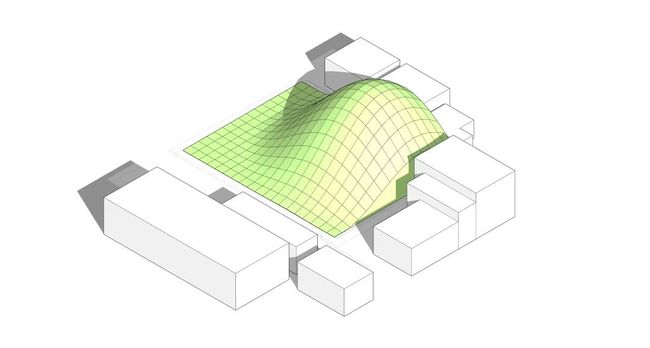

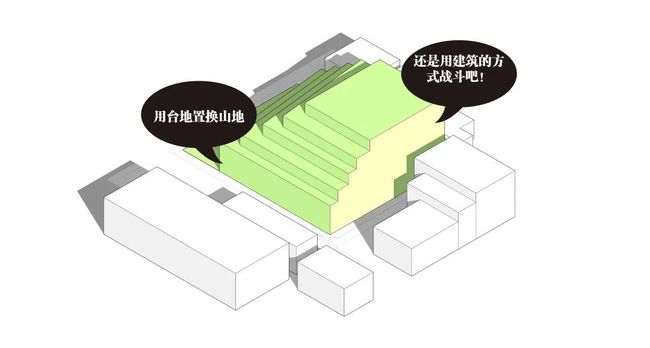

当我们把画中那座山头搬进场地的时候......

一个在画中与近景山踏、远景富士山如此和谐呼应的山头,在铺满多层密集住宅的此时此地完全无法融入,自然的松林没有了,被置换为人工的砼林。

于是顺应浮世绘中山形走势和场地转角面街的现实,将浑圆的山头切割切割,成了棱角分明的台地样式,这一选择不难理解:① 方便结构施工的建造考虑;② 融入周边社区的社会考虑;③ 估值售卖面积的经济考虑。

自然形态的【山】被规整为退台跌落的【山】:好像特别敷衍地,那个把画中覆满松树的青山转化为建筑的操作完成了,然而这只是我面对既存建筑的主观臆测,从【形态生成】角度观建筑的逻辑是:

灵感意象 → 形态抽象 → 建筑套用

以这种观点,建筑是先有【说法】再有【设计】,结构服务于形态,那么还是以这个项目为例,有没有可能另一种逻辑也能说的通呢?

贰

结构推演

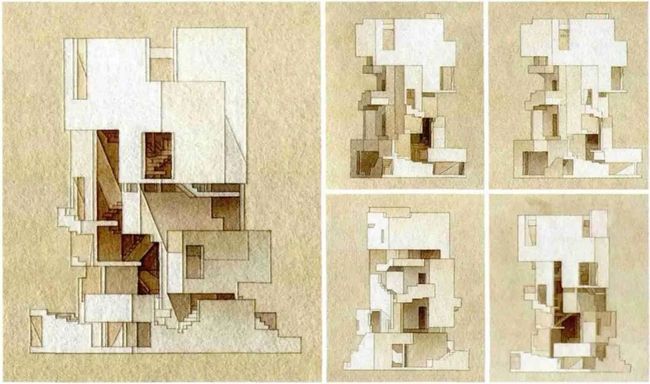

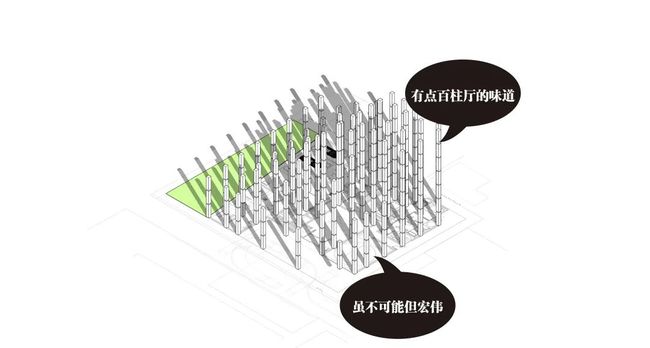

另一种逻辑便是以建筑结构为主导的逻辑,先确定结构类型,然后依据结构自身的特点根据功能需求,一步步推演出建筑的外观形态。说到这里,不知道有没有人脑中会一闪而过画建筑设计快题时候的情境:

【无论做什么,框架结构来一套,4000×4000的柱网铺开......任务书还没有完全消化掉,柱笔的黑点已经打下去了。】

这就是典型的(甚至有点极端的)以结构驱动设计的逻辑。有趣的是,在《青山圆座松》画作中,其实有【结构驱动】的端倪——松树的树干,像立柱一样将松树的茂密树冠托离地面,依据山势形成了第二层自然形态。

△《青山圆座松》中松树的形态&结构

于是让我们来看看结构逻辑下是如何推演的:

【STEP.01】

照实际结构施工的顺序必定不是如此,但是为了不先把【框架结构】的谜底点破(嘘......),在这里呈现的是【柱的逻辑】,是不是放在建筑的语言里更能理解北斋画作中的形态是如何进行转化了?

【STEP.02】

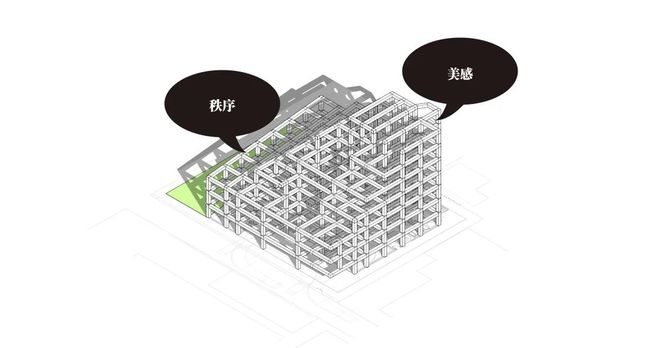

有柱无梁非好汉(我瞎说的),建筑的落地相比建筑师在Sketch上的潇洒需要有更多的现实因素考虑。在对此项目的结构复盘分析过程中,可以扎实地重现一个典型框架结构建筑几乎所有的特征:框架结构中的梁柱交接更是以一种【建构美感】被呈现出来。

【STEP.03】

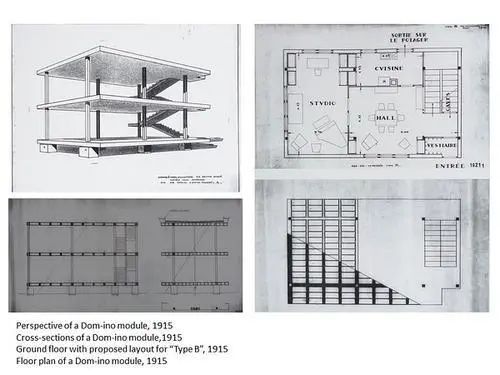

在框架上盖板的过程在下图演示中显得水到渠成,而当【梁板柱】三要素齐全后,回顾钢筋混凝土框架结构建筑的发展历史,从弗朗索瓦·埃纳比克开发出【钢筋混凝土整体框架体系】到勒·柯布西耶加以【多米诺体系】的应用,框架结构以三要素做出了惊人的变幻可能(至今仍未衰落),从建筑学的角度来讲,除非有什么革命性的技术、材料被发明,方能取代之。

△ 勒·柯布西耶:多米诺体系

这种简单结构下的无穷变幻能力,也就是笛卡尔坐标系下体积的变幻能力,如果仔细研究柯布西耶多米诺体系,会发现其中一个重要的构成要素【楼梯】,这一要素对应于笛卡尔坐标系的Z轴,打通了【上下】,而这个动作无论是布置垂直交通,还是设置错层、跃层,亦或是做天井采光都可引以为最初的原理。

在本案中,这样的运用就很多:

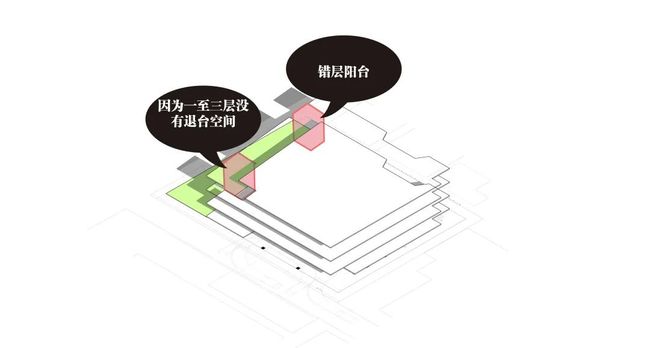

建筑一至三层没有发展为退台式,框架结构也是最典型的【多米诺体系】式,但这并不意味着退台提供给住户的阳台美好生活在这三层中就无法取得(前提是不能挑出阳台),本案就运用了楼板自由开洞的能力,以两层楼间的错层解决无阳台、阳台采光不足的问题(当然这也是柯布西耶做公寓设计的老套路了)。

△ 勒·柯布西耶:别墅公寓,1922

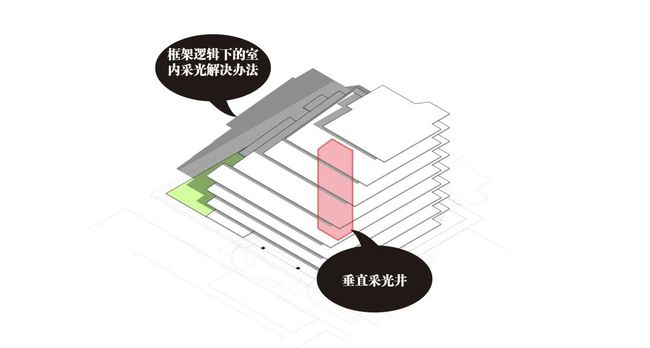

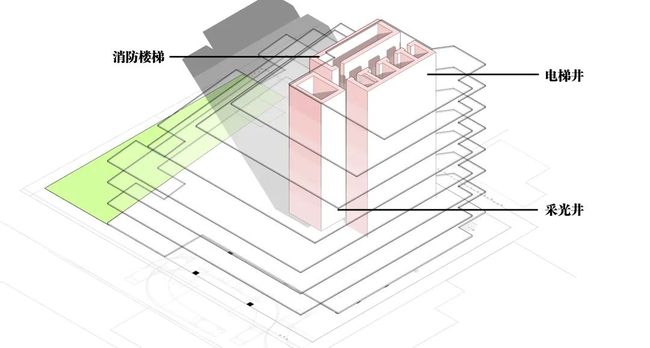

另一处运用在建筑内部,贯通建筑全部七层的采光井给电梯厅提供了明亮的采光,同时在一层入户门廊上观可见阳光普照。

从结构入手呈现完本案土建部分的生成,前文【形态生成】中遗留的【自然山形】如何一步变为【退台公寓】问题,就有了一个合理的解释。但从结构逻辑反推形态逻辑合理并不是我的目的,在结构推演中是否本身就会产生一种形态?这个问题或许与弗兰姆普敦在《建构文化研究》中的观点相契合,当然在那本书里的讨论核心在于:

【结构本身能否成为装饰?】

接下来,将暂且把【形态】问题抛到一边,谈一谈本案更为基础性的【功能】问题。

叁

功能区分

前两段从形态——逻辑两方面各表一枝,谈论了本案在建筑整体概念设计时如何以【建筑拟山】,却一直将建筑的【公寓】属性悬置未谈,建筑面积6089平米,一共七层楼高的公寓容纳了15户寓所。在东京都除去建筑内的公共使用空间(国内称“公摊”面积),折算后仍每户均有三百来平面的公寓实属高端。

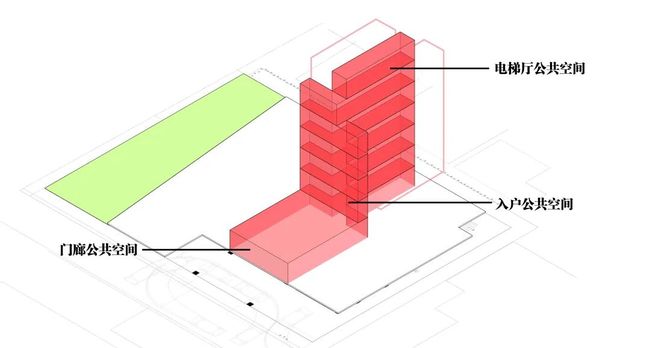

先分析建筑内部【公共区域】的设计:

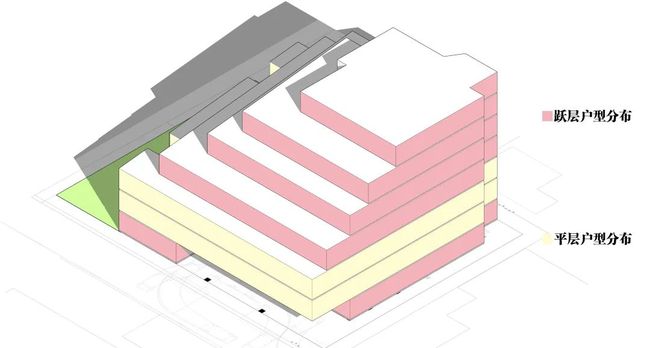

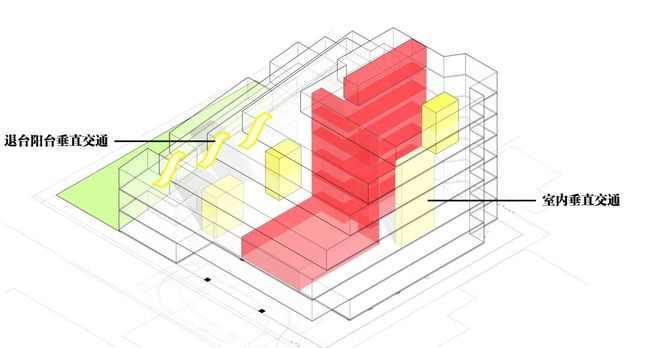

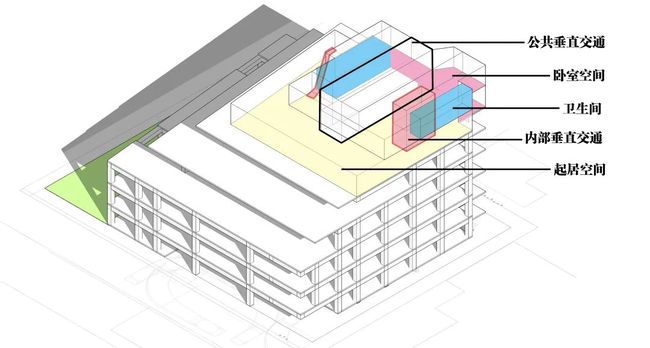

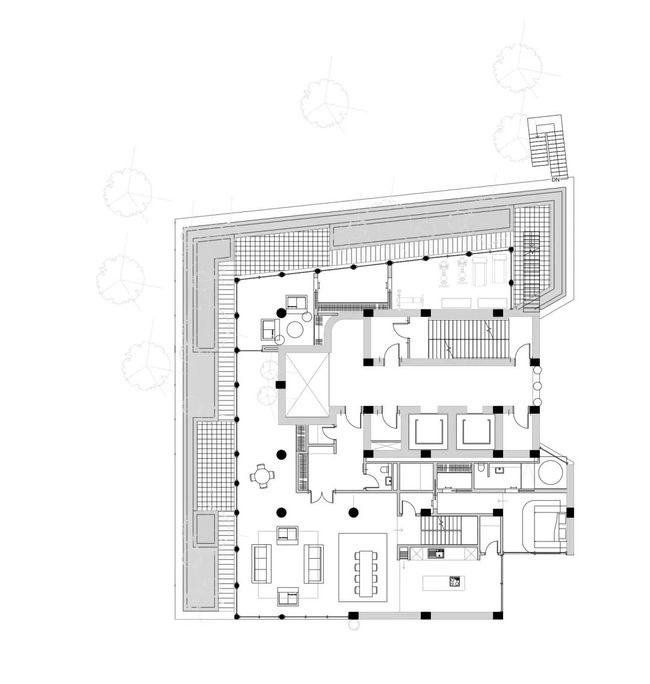

公共区域可根据其具体的功能性质划分为【公共交通】和【公共空间】,公共交通部分解决建筑的日常交通和疏散,公寓中户型分布为跃层和大平层的户型,跃层户型的内部交通便不算在内。

确定公共交通的分布位置后,公共交通的隙部成为每户有机会接触的公共空间,虽然本案中明显对公寓【私密感】的营造强于【公共性】,但是作为共同使用的电梯厅区域及入户区域仍然得以拥有高质量的空间环境,这一评价最直接的标准便是采光与通风。

以建筑一层为例,通过门廊空间经过电梯厅形成了一个光线和空气的贯通区域,门廊中部则由上方天井洒下天光并进行空气流动。虽然公共区域位于建筑的中部,将四周优良的景观面向留给各户寓所,但仅仅通过一个横向一个纵向就解决了这一原本位置上的不足。

而除一层外,其余各层因为失去了横向贯通的可能,则转为一个T型的入户+电梯厅组合,由一面朝外,一面朝天井进行采光通风。

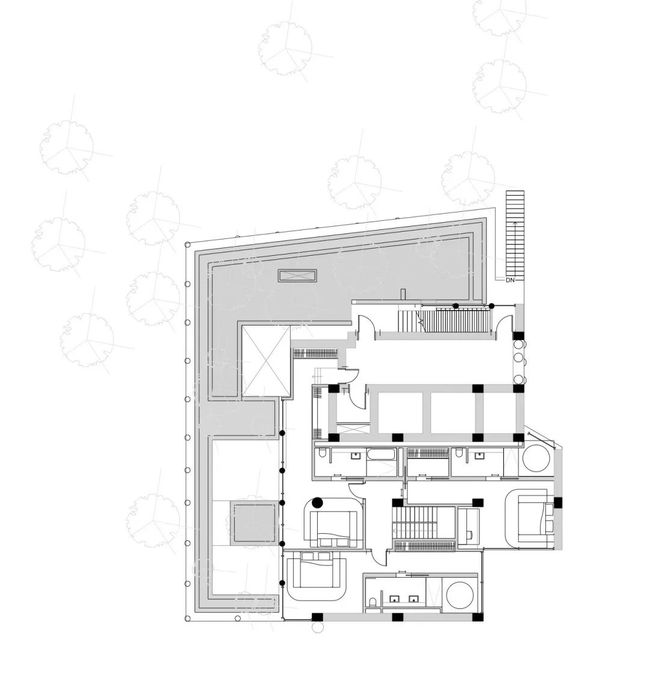

解决了建筑内公共区域的问题,我们来看看公寓内寓所的分布:总共15户,其中5户为大平层,10户为跃层,5户平层户型均在建筑的2-3层,而上部退台式的寓所均为跃层,在退台产生的阳台和室内有两个供内部上下楼的楼梯。

在柯布西耶主导CIAM做城市规划时期,对于城市居民的人居水平提出了指导意见,最具代表性的“光辉城市”中超高层的办公写字楼和多层的居住公寓分别对应人们工作与生活的不同状态,而贯穿其中相同的健康标准则是:

【阳光,空气和水。】

退台产生的花园阳台在建筑中如何分布绿化可见下图所示,对于生命必须的自然环境要素,一直是居住建筑需要面对处理的设计重点。

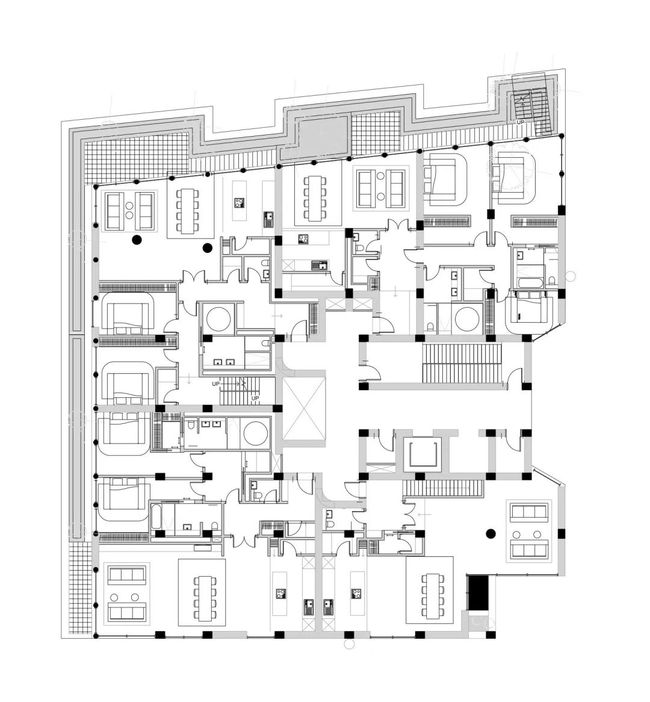

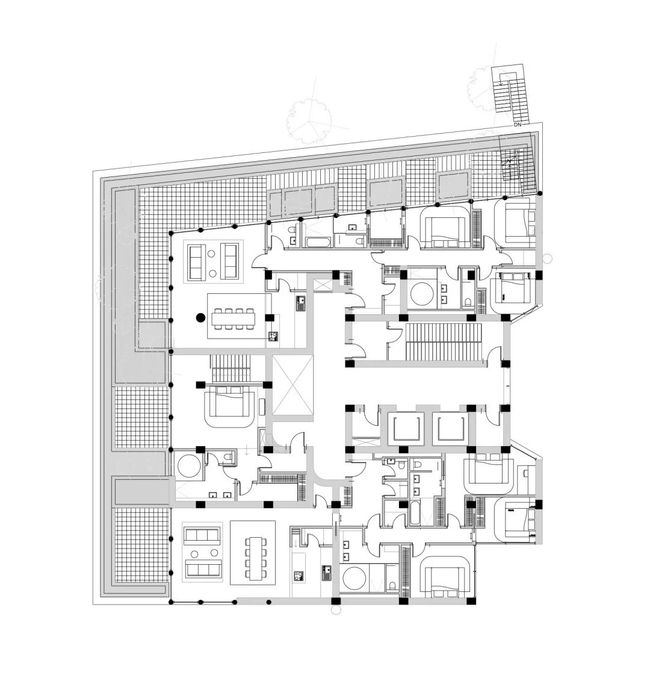

说了一堆住宅公寓的【通则】式内容,接下来将选取本案中一户顶层寓所作为跃层户型代表,建筑二层的5户寓所作为大平层户型和跃层户型拼户的代表分析户型的室内布局:

【6-7层顶层寓所】

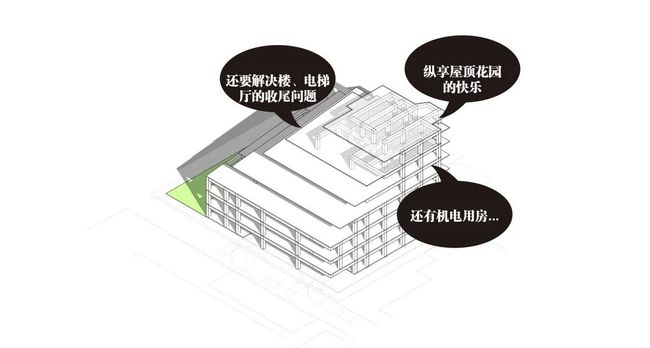

顶层的寓所跨越了建筑的6-7层,并且属于一梯一户,应该属于公寓建筑位置最好的一户,而在面积上却并不是公寓内最大,因为在7层划去大量的建筑面积用于处理楼、电梯厅的封顶以及相关的设备用房,7层阳台的可用空间也不算多(但人家还有整整一层6层的阳台呢)当我们处理建筑的封顶工作时,对面积的把控就显得尤为重要了。

【2层拼户寓所】

公寓中在抛开建筑外形上的退台特征外,内部规整的柱网排布也极有辨识度,但由于柱网的秩序削弱了常规住宅平面中户型拼接的秩序,因此本案的平面图是不容易读懂的,在2-3层的平面布置中如何在外形的方正下取得户型的排布合理就是一个极为重要的设计操作了。

在拖拖沓沓地把功能强行分析一波后,要说明的问题其实已经很明白:在建筑设计中我们以什么样的法则来指导和推进我们的设计?

这也是我们在研究如此众多的建筑案例时真正想要达到的目的,在本期的分析中没有任何一个我们感到陌生的【出发点】:形态 / 结构 / 功能,这几乎是最基础的建筑学设计操作了。

然而当把它们放在同一个建筑案例中来进行推演,会发现其实好的设计【共性】是多于【差异】的,无论从哪个方法走进来,甚至于无论从哪个时代走进来,建筑有其自身的好坏评判,而不是在建筑流派上选边站队,以局限眼光中唯一所知的设计方法无差别地批判其它的多样性可能(写着写着竟写成了鸡汤)。

▽本期案例【北青山混凝土退台公寓】图片及图纸:

△ 建筑外观整体形态

△ 退台阳台整体&细节

△面街方向预留场地绿地

△ 混凝土框架结构梁柱交接细部

△ 建筑室内

△ 一层平面图

△ 二层平面图

△ 三层平面图

△ 四层平面图

△ 五层平面图

△ 六层平面图

△ 七层平面图

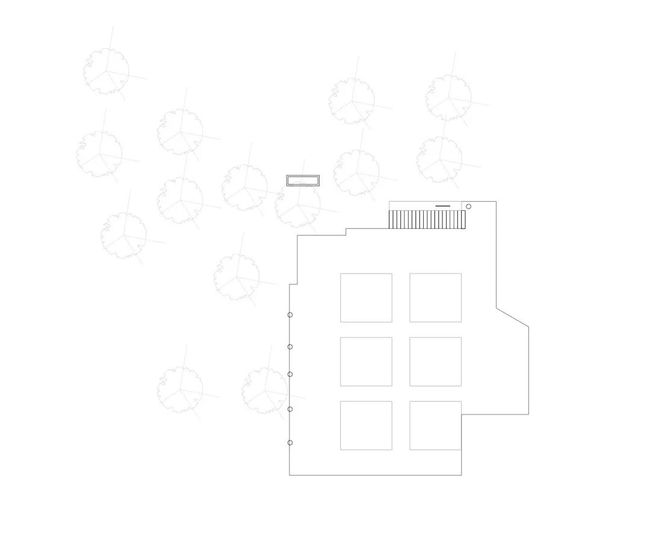

△ 屋顶平面图

△ 剖面图

肆

如画如筑

本期最后还有点额外的话,事实上在依序进行了形态上、结构上、功能上的分析后,最开头引入话题的那个葛饰北斋《青山圆座松》画作已经渐渐与本案建筑脱离开关系。建筑作为一个高端公寓项目呈现的空间质量,并不会因为存在与名画浮世绘的某种联系而得到提升,绘画的艺术语言和建筑的艺术语言本不是同一种语言,如果含混了这其中的边界(有别于内心很清楚其中边界分别而主动进行跨界操作),像当今大量的【跨界】行为,我不敢说两门艺术一定能从中获益而取得进步。

事实上就《如画观法》的建筑尝试,重点也在一【观】字,代表的是一种体悟思考,并非是要把建筑造的【如画】,而是从二维之画 / 三维之手把件等中国传统艺术中寻找适宜于建筑的操作,在我看来寻找的就是一种空间状态——又落回建筑本身的语言,目的还是要使建筑拥有【如筑】的自身优良。

那么话说回来了,既然【如画】的目的最终是要【如筑】,那何必兜个弯还要向画里【取法】呢?我摘引一段对王欣【如画观法十五则】的精辟评论做结:

【王欣同时在两个层面上工作:将画面的山水元素抽象为建筑身体的“原型”并加入建筑元素、尺度进行刻画,这是符号性的、类型学的转换;而更重要的也许是,将画面的内在张力重新转化为建筑身体之间相互观看、相互干涉的空间姿态和行为意向,这是文本性的、图解性的转换。】

回看本期案例,你对这种方法思路又有哪些想法呢?

《如画观法》书评源自:

一种本土概念建筑的产生——评王欣《如画观法》·吴洪德·时代建筑

图片来源:

1.北青山混凝土退台公寓项目照片及图纸 Conran and Partners,来源:

http://www.archcollege.com/archcollege/2020/5/47430.html

2.如画观法十面灵璧设计 王欣,来源:如画观法研究课程作品七则·王欣·建筑学报

3.葛饰北斋《青山圆座松》 麦田艺术,来源:

https://www.nbfox.com/the-coast-of-seven-leages-in-kamakura/

4.柯布西耶多米诺体系及别墅公寓图片来源:www.baidu.com

5.其余所有分析图及GIF动图均作者自绘,转载请注明出处。

本文评论及案例解读仅代表作者个人观点,如有雷同,那我们也许可以交个朋友~

- End -

建筑师杂志(ID:ARCHITECTERS)联系方式:

广告投放:微信chenran58,

投稿:邮箱[email protected]

免责提示:部分文章系网络转载,仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有。部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者与出处的,仅标明转载来源。如有问题,请加微信:chenran58,我们会立即删除,并表示歉意,谢谢!