1

你還記得我上次唱的那首《輓歌》不?

不管你記不記得,我都把它再唱一次,作為這一節故事的開頭:

“無聲無息,無影蹤的你,

此時又被,誰想起?

只不過是至今仍在回憶的,一段往事,一個人,

只不過是一直無法忘記的,一些過去,一些淚。

不知不覺,已不在的你,

會出現在,誰夢裡?

只不過是一直耿耿於懷的,一個真相,一句話,

只不過是永遠不能忘記的,一場噩夢,一條命。

而你早已潛到命運的最深處,去打撈我們在悲傷中朝死里苦苦等待

的聲音,去了…… …… ……”

這首歌我最早是為我的好盆友,我這輩子做的第一個樂隊的吉他手洪華創作的。

洪華是2005年10月8號離開人世去往天堂的,他離開人世的原因是不小心在成都得罪了人,對方對他動了刀子。

刀子扎在他的腿上,這個部位中刀一般不應該會有生命危險,但不曉得是洪華的運氣太差還是刀手的刀法太好,那一刀扎斷了洪華的腿部大動脈…… ……

說到這裡我的眼淚就又忍不住要流出來,,, ,,,

對不起,我先休息一下,然後再接到起講故事。

2

2005年10月的時候,我也在蜀都但是我並沒有在第一時間得到洪華去世的消息。

那時候,我失去和我在1993年下半年做的生平第一個樂隊的吉他手洪華,還有鼓手趙冰川男歌手巫旭東以及女歌手二姐他們的聯繫已有好多年時間了……

那是個沒有正式起過名字的歌舞廳伴舞樂隊,當時我在樂隊里擔任貝斯(BASS)手。那时候鼓手冰川兄和我一样,都非常喜欢香港的达明一派乐队。冰川老是对我道:他们是达明一派,咱们是康川一党。于是康川一党就成了我们乐队的非正式名字。

1993年的下半年,鄧設計師畫了他的第二個著名圈圈才一年多。

在那個“春天”已經來臨的年代里,南充這個地處川北地區的中型城市和全國其他各大中小型城市一樣,有嘿多嘿多可以跳舞的歌舞廳,這些歌舞廳的顧客主要是商界政界工界娛樂界等等諸界人士,以及社會閒雜人員等等。

爲了顯得上檔次,歌舞廳都不能像人們在八十年代跳舞時那樣只需要有個可以播放錄音磁帶的錄音機和無論大小的一塊可供跳舞的場地,而是不但需要有可坐可吃喝聊天的包廂,有可供挑選的伴舞小妹,有裝修得很具有香港八十年代電影或者錄像裏面常見的那種燈光斑斕幽暗風格的大片場地,還需要有活生生的真人真樂器組成的樂隊來伴奏。

那時候我剛從不但減免學費每個月還有三十來塊錢飯菜票補助的“四川師範學院”中文系退學,自費交了兩千塊現大洋進入師院剛剛開辦的藝術系的音樂專業“進修”。——“進修”的意思是不算學校的正式學生,學業完成之後也不拿學校的正式畢業證,完完全全是出於個人興趣愛好來上這個學的。

同時在師院藝術系音樂專業“進修”的還有兩位好盆友,他們是我在南充市工人文化宮的吉他老師余立新,以及洪華,這個我在南充認識的音樂人裏面最有才華,最有前途的年輕吉他手。

爲了在學習之餘還有實習的機會,更重要的是爲了掙點生活費,胖胖的余立新;嘿清秀的洪華;瘦瘦的我;再加上留著一頭半長頭髮,很有藝術家氣質的,工作是在電影院放電影但常常不肯去老老實實上班的鼓手趙冰川;加上已經很有唱舞廳的經驗,不但在中音區音色像譚詠麟一般迷人,還有一副高大帥氣的身材容貌的男歌手巫旭東;以及不但唱得一嗓子閉上眼睛聽你會覺得孟庭葦王晴雯她們就活生生地站在你面前的好歌,還做得一手讓我們吃了一頓想二頓吃了二頓想三四五六七八九十頓的好菜的美麗的女歌手二姐————我們幾個人一起組織了那個沒有起過名字的,我平生第一個樂隊。

補充一句,女歌手二姐是洪華的親姐姐也是我們的好姐姐,我們都跟著洪華喊她喊二姐。

那時候南充市市裏面的各大歌舞廳已經被組建得更早的樂隊們瓜分完畢,我們在和南充市隔一條嘉陵江遙遙相對,中間有一座大橋相連的南充縣縣城找到了一家幹活的場子:一家名字叫做“北極星”的歌舞廳。

每天下午我吃過晚飯,就從我在師院北邊不太遠叫做金魚嶺的住地騎自行車趕往歌舞廳,稍事休息。

其他隊友也先後到達,我們聊聊天,互相開開玩笑,等待上班的時刻到來。

等到華燈初上,開始夜生活的人們陸陸續續來到舞廳,我們一天的工作也就開始了:

“……結識新盆友,不忘老盆友,讓我們,到處,都有女盆友……”巫旭東唱;我們彈琴的彈琴,打鼓的打鼓。

“……你究竟有幾,個,好,美,眉,為何每個美,眉都那麼憔悴?你究竟有幾,個,好,美,眉,為何每個美,眉都嫁給眼,淚??”二姐唱;我們彈琴的還是彈琴,打鼓的還是打鼓。

“……是不敢不想不應該,再謝謝你的愛,我不得不存在哎,像一顆塵埃……”巫旭東唱;我們彈琴的依舊彈琴,打鼓的依舊打鼓。

“……羞答答滴玫瑰靜悄悄滴開,慢慢滴綻放它不承認的情懷……”二姐唱;我們彈琴的照樣彈琴,打鼓的照樣打鼓。

“……煩,涂色,這雨,中,自,有,浪,漫,詩意……”巫旭東唱;我們彈琴的繼續彈琴,打鼓的繼續打鼓。

“……冬,季到台,北,來,看雨,別在異鄉,哭泣……”二姐唱;我們彈琴的仔細彈琴,打鼓的仔細打鼓。

“……這一張,昂,舊船票,能否登上你的客額額船安安??……”巫旭東唱;我們彈琴的認真彈琴,打鼓的認真打鼓。

“……歲月不知人間,多少個春秋,何不瀟灑走一咦回欸欸???”二姐唱;我們彈琴嘿起的彈琴,打鼓的嘿起打鼓。

“……風雨的街頭,招牌能夠打多,久?愛過的老歌,你能記得的有幾首歐歐????” 巫旭東唱;我們彈琴的加油彈琴,打鼓的加油打鼓。

“……徘徊叢林迎,著雨,染濕風,中,的髪端……” 二姐唱;我們彈琴的享受著彈琴,打鼓的享受著打鼓。

“……凄雨冷風中,多少繁華,如夢,似水年華,溜走,不留影蹤……” 巫旭東唱;我們彈琴的繼續享受著彈琴,打鼓的繼續享受著打鼓。

“……情緣,難捨,愛人總是難留,我是容易受,傷,的女人……” 二姐唱;我們我們彈琴的越來越享受著彈琴,打鼓的越來越享受著打鼓。

“……你選擇了我,我選擇了你,這是我們的選擇!!!”巫旭東和二姐齊唱;我們彈琴的堅決享受著彈琴,打鼓的堅決享受著打鼓。

…… …… …… ……

一曲接一曲,一直要到午夜來臨,才用“難安暗忘,今音印宵,難忘今音印引宵……”來結束這一天的工作。

3

“北極星”歌舞廳原本有一位駐場的鍵盤手,加上吉他手洪華和余立新,貝斯手我,再加上一男一女兩個歌手,這個編制在當時南充縣城的小舞廳裏面稍嫌豪華。

想要節約每一分可以節約的開支的舞廳老闆沒多久就以鍵盤聽起來和伴奏吉他有點打架的理由把余立新給辭退了。

這是一個雙重不幸的消息:

第一重不幸是我們這個剛剛組建的樂隊從此少了一位經驗豐富并能起主心骨作用的領導人物,終於未能走上成為南充最好的舞廳樂隊的康莊大道。

第二重不幸是不得不和新哥一起離開的除了他的那把韓國產黑色尖頭電吉他,還有他從他的好盆友,在工人文化宮做保衛工作的趙強強哥手裡為我借的一把琴頸粗厚有如一把鋤頭的上海“美聲”牌電貝斯。——這把電貝司現在說起來有點不上檔次,當時可是強哥花了六大六七百塊現大洋剛剛購買不久的寶貝樂器。

剛開始走上音樂道路的我,當年裝備的樂器是一把我的老兄馬吹牛馬老師從他的一位童鞋那裡幫我花一百來塊大洋購買的一把琴頸粗厚有如一把鋤頭的上海美聲牌二手電吉他,一隻我從成都火車北站附近的一家音響商店購花兩百來塊大洋購買的帶有功放的多用途音箱,以及我請我在五通橋的當時在跟我父母學習氣功的修理電器的朋友余仲秋用一台不大的舊收音機改造而成的“電子節拍器”。

雖然我的美聲電吉他配上多用途音箱出來的音色還算甜美喜人,但樂隊已經有兩大兩位手藝比我好得太多,樂器也比我好得太多的吉他高手——他們不但吉他都是韓國產的手感音色絕對處於南充當時最先進水平的專業進口吉他,每人還有兩塊我從前只在錄音磁帶裏面聽過效果的單塊效果器:一塊叫合唱,主要用來彈分解和絃;另一塊叫失真,主要用來演奏歌曲的間奏,也就是吉他SOLO部份。

所以我只好改彈貝斯。

但我沒得貝斯,新哥就從他的好盆友,在工人文化宮做保衛工作的趙強強哥處幫我借了一把琴,讓我暫時先用著。

等到新哥不得不離開樂隊,我也不得不和那把剛剛有一點點上手的貝斯告別。

幸好洪華很快就幫我找了一把二手電貝司,我花二百來塊大洋買下了它,以便繼續我的舞廳生涯。

初作舞廳樂隊的我們基本上不排練,一個原因是我們沒有足夠的錢和設備建立自己的排練室,另一個原因是舞廳的老闆絕對不會允許一隻不夠專業的樂隊花他昂貴的電費,用他珍貴的調音台和音箱等設備在排練那些早就已經爛了大街的流行曲目的同時影響就住在舞廳裏面隔離出來的狹窄的宿舍裏面的伴舞小姐們寶貴的休息時間。

不排練的直接後果是樂隊的演奏效果在很長一段時間里都令我自己覺得有點點慘不忍聽。

但舞廳老闆不管這個,只要兩位歌手唱得跟磁帶上面足夠相像,只要鼓手的鼓點沒有亂得讓舞客和伴舞小姐互踩腳背耍,只要吉他的SOLO和磁帶上的基本上一模一樣,只要鍵盤手鋪出的音色和和絃照例在樂理上正確得無懈可擊,我在那把手感足夠糟糕音色也相當蹉跎的國產雜牌二手電貝司上面犯下無論多麼可笑的低級錯誤都仿佛在他的辨別範圍之外自然也就在他的容忍範圍之內。

也就是說,這隻有著一枚留著一頭半長頭髮,很有藝術家氣質的,工作是在電影院放電影但常常不肯去老老實實上班的穩健鼓手趙冰川;和一枚已經很有歌舞廳的經驗,不但在中音區音色像譚詠麟一般迷人,還有一副高大帥氣的身材容貌的男歌手巫旭東;以及不但唱得一嗓子閉上眼睛聽你會覺得孟庭葦葉倩文王晴雯她們就活生生地站在你面前的好歌,還做得一手讓我們吃了一頓想二頓吃了二頓想三四五六七八九十頓的好菜的美麗的女歌手二姐;再加上一枚擁有當時南充最專業的淺綠色韓國進口仿芬達電吉他再加兩塊分別名為“合唱”和“失真”的吉他單塊效果器和因為練習過多年古典吉他所以彈起流行歌曲的和絃以及SOLO來簡直小菜一盤的南充最有前途的年輕吉他手洪華的南充最有潛力的舞廳樂隊,卻有着一枚樂器還算勉勉強強湊合,手藝卻稀裡糊塗還因为能够滥竽充数混下去而不肯坐下來好生練習的蹩腳貝斯手。

這枚蹩腳貝斯手除了三天打魚兩天曬網地去師院藝術系音樂專業上上樂理課,視唱練耳課,聲樂課,鋼琴課和音樂欣賞課,剩下的時間還是喜歡看看閒書,聽聽新的老的磁帶。

——我和洪華,余立新他們的友誼就是從吉他開始,在互相交流閒書看和磁帶聽的過程中不斷加深的。

4

我至今仍然對第一次見到洪華的情景記憶深刻:

那還是1992年的春季,我在“四川師範學院”中文系的求學生涯已經進入第二學期。

我和我的中學童鞋,當時在師院教育系學習的時小雨童鞋每人交了二十來塊錢的報名費,然後每週週末一起走路到工人文化宮余立新老師開的民謠吉他班上大課。

有一次,余立新老師並沒有像往常那樣自己一個人示範練習曲目,而是喊了一個長得嘿清秀的小夥子和他一起,給我們這些剛剛才摸到門檻的愛好者表演了幾首精彩的雙吉他彈唱。

那個長得確實相當清秀的小夥子一點沒有靦腆,大大方方地拿著吉他上臺,坐下,和余立新兩人一起略調了一下琴弦,對了對音高,然后“一,二,一二三四。”,演出就開始了。

余立新的伴奏吉他一出現,我就聽出來那是鄭智化的經典彈唱曲目《我這樣的男人》,洪華在那段極其動人的經典和絃伴奏下彈起了自編的前奏SOLO。

那段前奏憂傷而略顯華麗,很好地體現出了洪華良好的樂感,扎實的基本功和優異的現場表達能力。

余老師開唱的時候,洪華的那把吉他在高把位輕輕掃起了節奏背景。

直到一段唱罷,又從背景回到前臺,演奏起間奏來。

間奏最開始和前奏是一樣的,一樣的旋律,一樣的情緒。但旋律越彈就越激動起來,漸漸脫離了前奏的範圍,開始在整個把位上作炫技性演奏。

我們不但驚異于他在指板上流暢飛舞的手指,還陶醉于他演奏出的情緒飽滿的優美旋律。

盡情表演一番之後,主音吉他又回到高把位節奏背景,為余老師的彈唱作伴奏。

一段又再唱罷,主音吉他彈起了尾奏,仍然是根據前奏的動機作出的變奏,但不再激動,而是將情緒漸漸平息下去。

一曲完畢,我們大聲地拍響自己的雙手。

接下來,余老師和那個清秀的小夥子一起表演了齊秦的《冬雨》,羅大佑《是否》等曲目,讓我們大開耳界,對吉他彈唱的興趣又是增添了不少。

——是的,那個長相清秀得略微有點像女生,彈得一手好吉他的小夥子就是洪華,南充最有前途的年輕吉他手。

5

打從見識了洪華的吉他手藝之後,我只要有了機會就往工人文化宮余立新老師的宿舍跑,很快,對他的稱呼就從“余老師”改成“新哥”了。

新哥住在文化宮一棟宿舍樓的三樓。

上樓上到他門口,敲門,只要他在,門很快就會打開,迎面的就是新哥那胖胖的和善的笑臉。

門一打開,進去就是小陽臺。左手邊是樓外,右手邊是兩間並排的小房間,對面是小小的衛生間。

右手邊的兩間小房間裏面的那間是新哥的臥室,外面那間就是他的琴房,書房兼會客室。

琴房,書房兼會客室裏面,滿滿的一架書,一長一短兩排墊著海綿坐墊和靠背的木頭椅子,一個書桌,書桌前一只辦公椅,一個小茶几擺在木頭椅子前面。

他的木吉他吉他放在餘下來的空地上的一架琴凳上,隨時可以伸手去拿來彈彈。(那時候他還沒買那把我剛才提到過的那把韓國產黑色尖頭電吉他,也還沒買那隻我剛才沒有提到過的不記得什麽牌子的國產電吉他音箱。)

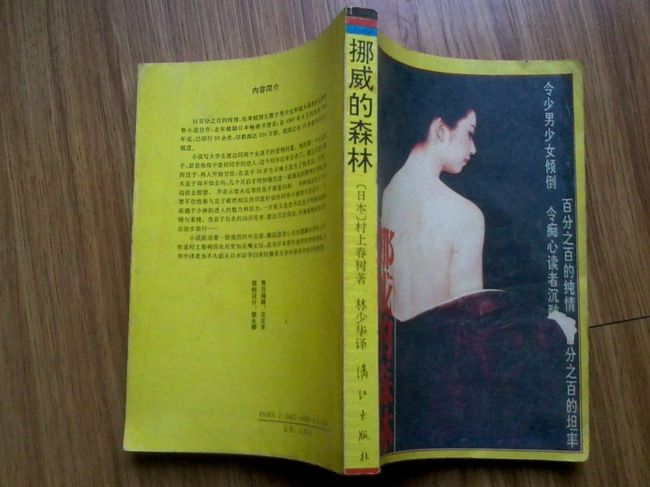

我第一次看到村上春樹的《挪威的森林》就是洪華借給我看的。

我把這本已經翻得有點舊的,封面略微有點點“低俗”,內容卻大投我胃口的書喜歡得莫法,拿回學校宿舍去看了一遍又一遍。然後照著書上提到過的作家和書目去學校圖書館借書看:菲茲傑拉德的《了不起的蓋茲比》,赫爾曼.黑塞的《在輪下》,《納爾其斯與哥特蒙德》,《荒原狼》,等等等等,自己趕著看完就拿去給新哥和洪華他們換書看。

嘿遺憾的是我們當時找不到“披頭士”樂隊的歌曲來聽,尤其是那首小說的同名歌曲《挪威的森林》。新哥的書架上倒是有一本上海音樂出版社出版的,薛范譯配的“披頭士”樂隊的歌曲集,但我喜歡聽磁帶而不喜歡讀譜子,就只是粗略地翻過一翻就算了,沒有花一抹多時間和功夫去打譜。

那段時間新哥借給我一盒名叫《黑月亮》的磁帶聽,裏面是侯牧人他們作的民謠搖滾歌曲,我嘿喜歡這盒磁帶,對著錄音機把裏面的好幾首歌曲都扒了譜子下來,自己彈唱起耍。

混得熟了,也就大致瞭解了一下新哥的經歷。

他當過兵,吉他是在部隊上學的。從部隊退伍之後在文化宮工作,辦吉他班。

問他在哪裡當兵,說是北京,再問時間,呵呵,【柳絲】事件時他正好就在首都。

當然就免不了要問哈當時的情況,新哥說部隊上把他們全部關在營房里,不准出去。

“但是我不聽他們的,自己偷偷翻牆出去看。”新哥當時笑著補充道。

我沒有具體問他都看見了一些啥子,因為事件發生的那段時間我家裡頭正好剛買了一台電視機不久,看新聞嘿方便。17歲的我從4月份風波初起的時候起就開始關注事態,看到了包括【柳絲】當晚被搶播出來的那幾條在內的大部份或者令人熱血沸騰或者令人沉思默想或者令人義憤填膺或者令人驚心動魄的新聞,我覺得沒得必要非要再從新哥處再確認或者否認一些啥子事情。另外,我可能也是在潛意識裡頭不希望在我和他在這些事情上出現任何分歧,畢竟他曾是兵,而我則有點暗恨那些我後來覺得不該出現在燕京街頭的全副武裝的士兵。

沒想到過了幾天過後,新哥就拿了幾本厚厚的書給我看。

那是【柳絲】事件發生之後,組織上安排的一個作學生們思想工作的知名學者何新在首都各大高校的講演錄。

我在余立新家裡一口氣看完了這些書之後,新哥問我看法。

“還是嘿有說服力的。”我說。

——在將近20年之後的今天,再想起當年看過的那些講演錄,我依然認為,作這些講演的傢伙是個雄辯家,尤其是在辯論對手不在場的情況下,他的那些猶如滔滔江水連綿不絕的講演確實是嘿有說服力的。

然而在多了將近20年的經驗之後,我覺得真理其實往往是不需要像這麼長篇大論的宣講的,如果足夠正確,簡簡單單的幾個字就足以讓連綿不絕的口水都變成笑話。

譬如前幾年米國建立“GCZY受難者紀念碑”,便有嘿多人從各個不同的側面論述米帝國主義此舉系對我中華上邦不懷好意,但蜀都老學者流沙河先生一句話就把他們全部打發了:不滿意的話,你們自己也立一塊“ZBZY受難者紀念碑”,不就行了?說那麼多廢話作啥子嘛?!

資本主意受難者那麼多,我很遺憾沒有人真的按沙河老的說法,去立那麼一座紀念碑。

不過,我以為更厲害的是另一坨老先生,著名大漢奸胡蘭成。在他晚年的思想里,他將“GC主意”和“ZB主意”統統一棒打殺,說這兩種主意都屬於現代產業主意,其宗旨都是要不斷刺激和滿足人類的感官消費慾望,靠消耗大量資源來發展經濟,卻對人性中超越升華的一面加以抑制。他設想的完美社會是人們過最低消費的生活,而生活的幸福感卻從藝術等精神追求上獲得。在後現代的如今,這種看似“反動”,“天真”的觀念,貌似才是治療地球人種種現代病的對症良藥吧?

不過何新那些滔滔江水連綿不絕的講演當時還是暫時解決了我腦殼裡頭的思想問題。在接下來的時間里,我和余立新保持了一致:不再談論那事,該練琴就練琴,該讀書就讀書,該吃飯睡覺拉屎拉尿放屁就吃飯睡覺拉屎拉尿放屁,總之該做啥子就做啥子——至於心裡頭想不想或者咋個想那件事情,純屬隱私,恕不宣告。

===================================禿筆扛聽妞======================