系统思维:不确定性的程序设计

《目录》

人生算法:在不确定性中获益

一、何以解忧:九段心法,三重境界

- 初段-闭环:不管想做好什么事,停止责备自己都是一个不错的第一步。

- 二段-切换:在正确的模式下决策!!!

- 三段-内控:

- 四段-重启:人的堕落基本是从生活作息的不规律开始的。

- 五段-增长:掌控能量者,掌控命运。

- 六段-内核:品味来源于你关心的问题,是从你自身的思想体系里演化出来的。

- 七段-复利:如何忘记。

- 八段-愿景:我,路飞,是要成为海贼王的男人!

- 九段-涌现:

二、十八道难题:解决了问题的问题,你才能解决其他问题

三、结语:突发奇想,打造系统的兴致

颓废,我。。。好像少了一些价值感、一点梦想来驱使我行动!

有时动力充足、有时大脑死机、有时追问人生的意义。。。当鸡血又一次消退时,我再一次想,我是真的能改变我自己吗?

鸡血、兴趣、动力,在某个时候终将褪去,而目光所及的距离还很远。。。我是否还能做到自己的目标,是否能成为更好的自己呢。

也许人在春风得意的时候通常是最不愿前进的,而挫折与困境反而是一个很好的审视自我、洞悉智慧的良机。人在春风得意的时候是很难成长的,真正的改变永远来自于那些失落、混乱与苦难的生命体验。

终于,我找到了一份指南。那份指南叫:【系统思维】。

- 乔布斯和盖茨说:这是专注;

- 亿万富翁李笑来说:注意力比钱重要;

- 计算机科学家吴军说:上帝喜欢笨人;

其实他们说的都是一样的,只不过是书面表达不同。

好玩的是,他们认为这是他们成就的关键。

所以,我也想培养一个自己的系统......

系统,意指你每天都要做的事情。(经常性的行为、连续变化的东西)

为了这个系统,您可以做各种项目,您可以要求自己养成什么习惯,您要的不是某个具体事件的成败,而是【 发展 】这个系统。

我们解决问题时通常是采用线性思维。

比如,我想减肥,而后我会定一个目标,就想这个月减 10 磅。

而系统思维是非线性思维,我想减肥,那我要改变的是在【我每天都要做的事情里】。

所以,正确的饮食方案是系统。

比如,我想赚钱:

- 目标导向的人 --- 先挣它一个亿;

- 系统导向的人 --- 连续的创业家;

比如,我想健康:

- 目标导向的人 --- 在 40 分钟里跑完 10 公里是一个目标;

- 系统导向的人 --- 每天运动适量,保持明天还想运动的感觉,每天运动是一个系统;

就目标导向的人生和系统导向的人生而言,我偏爱系统导向,因为有系统的人永不懈怠,但又没目标那么累。

因为目标导向的人往往比较重视某件事情,达不到自己就会很颓废。

不太喜欢,学习和改变仿佛是一场战争,学习和改变应该是一种习惯吧。

系统,类似一个养成游戏。。。

杠精:这个有用吗?

Debroon:要说有用,系统学习才是有用的,所以你应该去系统学习。不过,要问读书和人生的意义何在~

Debroon:我想,就是读一些好书,不经意的学了一些有意思的内容、一些奇思妙想,品尝到了学习的乐趣。好好活就是有意义,有意义就是好好活。

人生算法:在不确定性中获益

真实世界是不确定的。

我们每个人都面对着两个不确定的世界:

- 不确定的内心世界,和不确定的外部世界。

内心世界的不确定性,体现为不充分。我们似乎总是没有准备好。知识不够,智慧不够,经验不够,理性不够,时机也总是不对。

外部世界的不确定性,则体现为未来模糊不清。世界是个复杂系统,别人的想法和行为也无法预计。你的付出不总是有回报,你愿意非常努力,但却不知道该如何发力。

而系统,是克服内心世界不确定性的工具。

【二分的世界】

- 把 内心世界的不确定性 简称为 内忧;

- 把 外部世界的不确定性 简称为 外患;

有系统之后,装备就相对充分了,比起老是用目标的人会轻松很多,也不焦虑因为时刻知道自己该做什么。

对了,我们面对的外部世界可能是不断变化的。

如果在现实中我们面对问题总是只顾眼前,见招拆招,而不去思考问题背后的问题,那可能终其一生,都在应付重复的难题,陷入泥潭无法自拔。

针对这十八个“元问题”,这里给出十八种算法或思维模型,思考怎样在迷雾中作出人生最重要的决策。

【复盘】

- 内忧:九段心法,只重其义,不重其招,系统涌现。

- 外患:十八道难题,十八种算法。

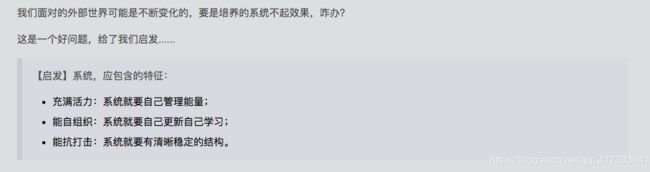

我们面对的外部世界可能是不断变化的,要是培养的系统不起效果,咋办?

这是一个好问题,给了我们启发......

【启发】系统,应包含的特征:

- 充满活力:系统就要自己管理能量;

- 能自组织:系统就要自己更新自己学习;

- 能抗打击:系统就要有清晰稳定的结构。

当你阅读到这里,你也是我们中的一员了,我们有一些共同的群体特征。

p.s. 如果你领会了系统高于目标的力量,成功的代价可能会被降低,刚好值得你为之付出努力。

系统的培养在于坚持,坚持是一种气度,是系统的肥料。

当然坚持,也可能让系统溃败;但坚持到底,系统就会始终正常运行,因为我们一直在维护。

坚持到底,不是按一辈子算,而是只维护今天的 24 小时。

从你睁眼的那一刻,系统就自启动了......这是一种让人上瘾的感觉,时刻都会有一个能做的事情、一个愿景。

系统妙在,能比较轻松的取得成果、每天都能感觉到自己在成长、每天起床后都充满期待~(自我养成游戏)

一、何以解忧:九段心法,三重境界

欣赏九招前,先了解思维变迁的不同境界。

- 第一境界:看山是山,看水是水;

- 第二境界:看山不是山,看水不是水;

- 第三境界:看山还是山,看水还是水。

从简单到复杂,再回归简单。我们对系统的理解,也会呈螺旋式的深入,但最后,又能简单的归纳系统的本质。

知识都有局限性,何况是我们用知识打造的系统呢;大概没有一个放之四海皆准的知识。

所以,胜在理解,不重其招、只重其义。

- 在第一重境界,是把知识当做绝对的真理来学习;

- 在第二重境界,是知道它是有错的,所以批判它、排斥它、不接受它;

- 在第三重境界,是重新把它当做知识来学习,既知道它有局限,也知道它对你有用的地方在哪里。

干货上线~

初段-闭环:破局

不管想做好什么事,停止责备自己都是一个不错的第一步。

人生可以说是一连串的破局过程。

系统思维不仅能让你在不确定性中获益(有系统的人永不懈怠),还是一套看问题的眼光、解决问题的思路,特别是解决复杂问题的思路。

一般简单的问题有直接的因果关系,就可以用线性思维解决。

- 比如,手机没电了,我就去充电。头疼医头,脚疼医脚。

而复杂的问题,通常没有明确的因果关系。所以,线性思维解决不了。

- 比如,孩子不爱学习、夫妻关系不好、国足为什么没有优秀的前锋。

使用系统思维破局而出,不是学出来的,而是悟出来的。

九段心法、十八种算法、系统思维就是一粒种子,把它放进脑海,以后遇到情况也许会有启发。

全球最大的教育单项奖(诺贝尔奖金的 3 倍),颁给了一份"思维"。

请猛击《C语言自学指南》查看。

请猛击《C语言自学指南》查看。

请猛击《C语言自学指南》查看。

请猛击《C语言自学指南》查看。

请猛击《C语言自学指南》查看。

固定型思维的坎,可能不是因为【在成长的过程中,没有得到表扬和肯定】。

应该就【是在表扬和肯定中长大的】,他们会收到诸如 “聪明”、“很厉害” 之类的表扬。

像表扬 “聪明” 不就是在暗示:人的能力是相对固定的。

我以前也得到过这样的表扬,那时候还虚报了分数。。。我就想努力维护聪明的形象,现在我发现这样真的不行。

会把注意力从【思考怎么做事情上】转移到【自己身上】,而后很在意别人的评价。

又因为我的自恋(想维护“我很强”的自我形象),我就错过了很多应该去尝试的机会,遇到带有竞争性质的项目,我就怕、基本想着放弃吧,想这个不适合我。

而成长思维模式的人,则会把任务当成一个学习的机会。他并不是通过任务来证明什么,而是通过任务来提高自己。他把任务当成机会,结果他的表现会好得多。

现在我想打破这个瓶颈,突破固定型思维的第一件事,就是不要把这个标签往自己身上贴。

我想,我只是少了些客观的认识和评价自己。

如果我对自己有清醒的认知,自然就不会在意别人的评价、在自己的头脑里自问自答,而是专注于自我成长。

自己出错得到的经验要比书上知道的,来的深刻得多。(虽然很尴尬,但有点上瘾了!)

比如,想培养一个写作系统,那我要知道现在别人喜欢什么呀?

我能怎么做呢。。。只能多多尝试!

- 从写作方向上,哪个方向是热门 --- 我必须用每天 20% 的时间看其他作家的作品,能更好的理解现在的人们喜欢什么;

- 从写作风格上,我得知道读者喜欢什么 --- 可以把博客当做一个研发平台,在上面做了各种写作技术的测试。比如测试了不同类型的话题,看哪个话题受读者欢迎。再还测试自己用各种不同的“声音”写作,比如愤怒的声音、幽默的声音、批评的声音等等,看哪一种声音更受读者欢迎......

初段的心法,是【闭环】。拥有成长性思维直的会很乐观,我对我做不好的事情都可以说,刚好在一个不会的点上,再练练就会了。

我们往往把人生的问题,归结为嫁错人,选错专业,进错公司。

改变这些选择,能改变我们的人生吗?

就算有时光穿梭的机器,回到过去甩了男友、换掉老板,最后的命运可能还是一样。

我们都知道那句人生格言,人生关键的就那么几步,选错了就选错了。

那我去改变关键选择不就好了吗,但为什么说这样不起作用呢?

就像买股票,预言家告诉您:“现在是茅台的最低价位一个机会,一定要全仓买入茅台。”

能您觉得你会发财吗?

不会啊。因为您可能在下一次危机中,加杠杆就赔得倾家荡产。

这样的故事我们见得还少吗?

获得彩票大奖的人,后来就会一生幸福吗?

并不是。根据统计,许多美国彩票中奖者后来过得都不怎么样,因为一次的飞来横财,并不会让一个人的生活更美好。

对大部分人来说,赌博怎么都是输的:

- 输了,继续赌还是输;

- 赢了,继续赌,随着赌注的增加,只会输的更多,倾家荡产是完全可能的;

当我们讨论一生的命运时,我们的个人命运不取决于一两次选择,而取决于我们的系统。

您的行为方式就是那个决定您命运的系统。

澳门赌场的美式轮盘,赌场的概率优势只有 2.7%,看起来很小,但是凭借大量次数的冲击,能够稳稳地形成对赌客的概率压制。

所以,改变系统也不用您做对人生中的每一件事,做好每个选择,只需要您把人生系统的指针,向正确的方向拨一点。

但别小看这一点点偏差,就是这点偏差,会引领我们走向完全不一样的人生轨道。

这一点点偏差就是,我想说的:“你要勇于行动,想象自己是一个凶残的熊孩子,而不是一个脆弱的聪明人;你思考的是怎么干,而不是干不干”。

因为我觉得成长性思维背后是对失败的客观认识。

失败是工具,而不是结果。失败让人能够更好的应对未来的挑战,失败是可以管理的资源。

我是一个比较内向的人,但有时候就是想疯一下。

- 自己真的去竞选班长、竞选主持人、竞选升旗手......这些我都竞选到了,之后在排练或者一些课上被很多很多人笑过......不过,我感觉其实没啥毛病吧,总之,都有失败的地方,但也有各种不同的收获。

- 学期末,最后一顿饭通常我会主动请舍友。但有一次没钱,我还是带他们进店了,我想先吃吧,等吃完再搞钱。。。。。。

这些失败现在成了不一般的回忆,这我一点不后悔,后悔莫及的是死要面子,所以我要多多尝试这方面的失败。

我想如果我哪天成功了,那成功主要是在不断的试错和失败的过程中建立的。

“荒野求生”。“贝爷”对遇见的食物,只要能吃就一定吃。。。因为谁也不知道下一次找到食物是什么时候。

试错的成本真的不高,错过的成本真的很高

从短期来看,人生充满偶然,充斥着不尽的选择;而长期呢,每个人的生命是必然的。

调整我们自己的人生系统,坚持做正确的事情,也许会比暴富一次更能让人满足和幸福。

另外,如果表扬自己,也不要夸自己 “聪明” 。

你一定一定,要表扬【努力】。

“不错啊!这次做得很好,看来你下了很大功夫,很努力!下次继续!只要你努力,你就什么事都能做成!”

在所有人里,能给你安全感的那个人最重要(一般是母亲)。

如果母亲能给予孩子的是无条件的接纳和肯定。

那孩子 探索世界的本能、对一切美好事物呈一种接受的健康本能 也是自主而发,不需要考虑别人的评价,也不需要获得母亲的称赞。

不会有 “我做的不好,母亲就嫌弃我” 的威胁欸,如果再加上像 健身、编程、阅读、手绘、钢琴等应对压力的模式......我认为孩子更会执着于目标,努力解决问题,各种限制、各种难题都是有趣的挑战!

哪怕父母很早就走了,但留下来的爱是一样多......火影忍者感受一下。

如果再把 目标 替换成 系统,那就有了一辈子的兴趣爱好吧,游戏人生不过如此。

孩子攀岩、学习、探索世界,可能就不是出自焦虑、或是受时代风潮的影响,只是单纯想研究里面的秘密、更多的秘密,TA是怀有热情的!

我想这也是为什么我一见到 C 语言,就很兴趣的原因吧,我想发现ta的秘密呀。

我们的系统,就像一个【美少女养成游戏】。哈哈,听名字就觉得:“好玩”。

我们可以用系统解决起床问题,一日之际。

那如果我没有按时起床会如何呢?

这会毁了我的一整天,而这正是我很少让这种情况发生的原因。

我非常坚持自己的例程。每隔一段时间我就会睡过头,但我认为过去一年里发生这种情况的次数不超过两次。

我在常规时间起床,但感觉十分疲惫,因此我睡了回笼觉,当我再次起床时已经是早上9:00了。

当这种情况发生时,我的一整天就毁了。晚上之前我可能没什么问题,但在那之后一切就都不对劲了。

所以,我的情况是必须到点起床!!!

我给自己设置了一个闹铃,叫吾王万岁万岁,仿佛一群人叫我起床。

我必须起床,我要为天下立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万事开太平。

于是我就带着要拯救世界的责任大喊一声,老子起床了!

当我开始喝咖啡时,意识也就清晰了。整理好床铺(3分钟内),我就感觉自己少了一项工作,有一些自豪感,这也许会鼓励你接下去做一件又一件工作。好的开始,我其实只需要叠个被子而已。

我把我每周科学、美术、劳动、关系……变成我的经验条。而后兑换成金币,一个积分10分,我可以拿去买任何我喜欢的东西。

于是,不管学习信息科技、看书、做家务、甚至被迫和亲戚吃饭,可以说都不是强制的东西,我会告诉自己,我要参加这场饭局了,我要培养我的情商进度条了,当然也常常有失败的情况,我的情商值又降低了。

另外,晚间流程也要设置一下。早上的是责任,晚上的可以是格调。

这一年自学了很多知识,我自然会有些得意啦。

不过,如果再继续得意下去,就学不下去了。

现在要刷新自己,告诉自己,你就是一个空的杯子。

- 自己当作一个空的杯子,把自己当做一个什么都不懂的人,把自己当作一个初学者。

想将杯子填满。对于新的知识,学习便开始主动起来。

这是每一次学习,不断的自己当做一个空空的杯子,一个饿了好几天的人。

把自己当作什么都不会的人,把自己当成一个初学者。

- 不评判的吸收

- 主动的吸收

复盘,初段闭环:

- 不管想做好什么事,停止责备自己都是一个不错的第一步。

- 人生是一个系统,你得有一个稳压的概率......凡遇到食物(能让你成长),只要能吃就一定吃;试错的成本真的不高,错过的成本真的很高 ;

- 系统其实是 美少女养成游戏 ;

- 摆脱固定型思维的方法: 母亲能给予孩子的 无条件的接纳和肯定 或者 对自己有清晰的认识 ;

- 空杯心态 ;

- ......

输得起的人和输不起的人,相同之处在于输了以后都会很难受,但他们之间最本质的区别在于,是否将输赢跟自我价值联系在一起。

输得起的人在输掉比赛后,难过的是自己某方面能力的不足,但他们并不会因此就觉得自己整个人都没有价值。 他们能将输赢与自我价值分开,他们的自我价值并不依靠是否赢得了比赛。 所以,他们输了会难过,但仍然有自我价值感支持他们重新再来。

而输不起的人在输掉比赛后,难过的是自己是个没用的人,是个无能的人,是个没有价值的人,因为他们对自己的看法非常依赖于是否能赢。只有赢了,他们才能感受到自我价值感。

二段-切换:神如

在正确的模式下决策!!!

我想屏幕面前的你 --- 远方的某个人,应该也有过这样的想法。

不过,应该只是一个想法或者没用多久!

这就像之前提的问题:

系统前俩个特征(充满活力、能自组织)就是系统自启动的核心。

系统自启动完全是不需要意志力的,这个是深入在潜意识里。

具体的做法是:

- 充满活力的系统:是一个能让你每天元气满满的 食物系统 (提供源源不断的能量),培养任何系统前,都应该先把食物系统安排好;不过,是五段的心法,不是二段的心法;

- 能自组织的系统:才是二段的心法,如何做到 神如 (不用意识控制,完全是下意识,与自己,与环境,与他人),是一门自发性的艺术和科学;

二段心法记录在同名博客:《神如》(关注才能看,因为里面有我一点破事,还是少点人看比较好)。

请猛击《神如》查看

请猛击《神如》查看

请猛击《神如》查看

请猛击《神如》查看

请猛击《神如》查看

......(记得,看完后,跳转回来)

大脑之所以有 [自动驾驶模式] 和 [主动控制模式] ,是由大脑的硬件神经元决定的。

前者的背后是杏仁核,后者的背后是前额叶皮层。

[自动驾驶模式] 和 [主动控制模式] 之上,我有四个攻略:

- 把不那么重要的事情交给 [自动驾驶模式]; 为了尽量减少做决定带来的麻烦,有人会在醒来后按下闹铃,冲上一杯咖啡,每天吃同样的早餐:20克巧克力花生奶油口味的蛋白质能量棒。接下来就是了解各种新信息,为自己的漫画作品寻找灵感; 你要给自己的生活设计一套刻板动作,这样就不必为鸡毛蒜皮的小事分心。”

- 在使用 [自动驾驶模式] 后,积极用 [主动控制模式] 复盘(自我审视);比如写程序到了境界就变成了体力活,复盘也许可以提升性能;

- 在使用 [主动控制模式] 后,去模拟 [自动驾驶模式];比如电影《飞驰人生》里的主人公,就是在脑子里训练,最后一个人跑完了最难的车程。电影是有点夸张吧,在真实世界里,这是一种精神备战法,很多传奇人物都有类似的说法:“xxxx---那就是你的俩耳之间”;

- 在使用 [主动控制模式] 时,主动关闭前额叶皮层的一部分功能,一个是“自我批评”、另一个是“时间感”; 比如刘国梁训练国乒队员,故意要求球员把球从球网上空一个非常狭小的空间发过去 —— 结果刘国梁能发过去,几个队员就发不过去。 刘国梁说,这不是技术问题,这是心理问题。 特别是面对关键球,你容易想“多”,就容易紧张,动作就僵硬变形。 大赛之前练心理,也许练的就是怎么关闭这个自我评价的声音。《庄子》里面的人物一旦去干个什么大事,就要花几天时间做“忘记”的功夫。 去除“时间感”在七段复利说!

攻略就是一个样式,具体你自己研究......我们大概还有 80 年!~

神如,可能是无用的,也可能是有用的一节......人嘛,读无用之书、品无用之酒、作无用之诗、谈无用之情,生活却是诗情画意的、有滋有味的~

一切脑力活动,最后拼的都是体力;一切体力活动,当然只是那些看起来以体力为主的活动,最后拼的都是脑力。

如果掌握了二段心法,也许能让你成为高手,管理好自己的“地平线”。

- 刻意练习,是主动驾驶模式,进入心流,是自动驾驶模式;

- 理性思考,是主动驾驶模式,心潮澎湃,是自动驾驶模式;

- 推陈出新,是主动驾驶模式,循规蹈矩,是自动驾驶模式;

- 演绎推理,是主动驾驶模式,经验启发,是自动驾驶模式。

中国文化跟西方文化最大的一个不同,是中国文化不爱在理论上较真,但是特别崇尚实践!

你说怎么才能骑自行车,光看一大堆说明书没用,只有当你骑过自行车以后,你才能体会到那种感觉。

而很多时候,我们知道理论,可就是不去行动。

这可能是大脑分泌的多巴胺不足以引起你对这件事情的预期,所以道路都知道,可就是不会去做。

复盘,二段神如:

- 大脑有俩种模式:[自动驾驶模式] 和 [主动控制模式] ;

- 神如:以 [自动驾驶模式] 为主导的状态,行为是自发的,动作特别自然,一种忘我体验 ;

- 孔子、孟子、老子、庄子的大道/眼光,以及运用场景 ;

- 学一次无用的东西 ;

- 每时每刻我都能改变自己......我们虽然不了解大脑,但它是一部你可以编程的计算机。

- ......

接下来的每一节,你都可以用神如来思考。

三段-内控:批判性思维

四段-重启:小步子

人的堕落基本是从生活作息的不规律开始的。

走一步,再走一步。

记录在 《英雄之旅:为入迷而改变》。

喜欢小和尚的故事。

复盘,四段小步子:

- 改变的本质,是,创造了新的经验。

- 心理舒适区最特别的地方是,我们会用自己的应对方式去建构生活,而不是根据生活选择一种合适的应对方式。

看清你心中的恐惧......是什么让大象止步不前。

走一步,再走一步。

目标与系统。

知道的时代风潮:做更好的自己。

不必焦虑,因为我们都是笨人。

五段-增长:笨人

掌控能量者,掌控命运。

我们的大脑在持续不断的分析你的环境、你的思想以及你的健康,并利用这些信息生成一种被称之为“你的态度”的感觉。

我有这样的经验,但我态度极好时,我能学习更久,久到离谱,关键还享受学习的时间。

不过,人的态度又通常是由环境决定自己在任何特定一天的感觉,那我们能自己直接控制我们自己的态度嘛?

可以的,通过操作自己的思维、自己的身体以及自己的环境来控制自己的态度。

也许我们需要做的事情其实不多:

- 多阅读,这个时代早已不是英雄问出处了,思考人生消磨时光不如试着边创造边输出一些东西;

- 多锻炼身体,平安健康最好了,其他东西只要我自己想去做都不是问题,结果自然而然。

以前我觉得没时间运动,喜欢上跑步之后,才发现时间都是挤出来的。

其实陪家人的时间、学校提高的时间,都是挤出来的。这一动会带动你,把所有要做的事情的效率都提高了。

事实上,我学习的科目很多:C++、计算机英语、高中数学、高等数学、数据结构、经典算法、软件工程、阅读、钢琴、画画、经济、计算机安全、密码学、Liberal Arts......

而问题在于,你把时间花在追求其中一件你想要的东西上,你就没有时间去追求其他东西。

要在有限的时间得到最好或者近似最优的结果,就会需要一个优先事项了。

从箭靶的角度思考,靶心是你的最高优先级:你。如果你毁了你自己,你不能做任何其他事情。

其次,是经济。如果你不能是自己的财务正常,那会给朋友亲人和家庭甚至国家添加负担。

最后,对大多数人来说,这里你需要正确的对待你的家人、朋友、恋人,只要这样你才能享受生活啊;对一小撮人来说,事业是他们的绝大部分,他们可能是要去拯救世界、可能会照顾我们的。

我处理优先事项的办法是抓一个指标:能量指标。

因为生活上的事情可能比较复杂,各种事项会冲突和重叠,优先事项的次序就被打破。

每一个选项都会影响我的能量,这个我也说不清楚,但只要我遇到了就一定知道。

In short,如果你知道一个特定的路径会让你觉得压力增大、健康所损、疲惫不堪,这就是一个错误的选择;正确的选择可能是一个挑战,但通常会让你感到精力更充沛。

举些例子:

- 有的时候我会想吃一些垃圾食品,如果是高能量的美食,我会吃的......因为这个在健身里,叫“欺骗餐”。如果长期保持同样“寡淡”的饮食,大脑的奖励机制会被极大抑制,人的情绪和状态都会受到影响,身体的代谢也会减低,那与你控制饮食的初衷(减脂塑形)就不相和。 所以,在连续几天吃低脂肪能量的饮食后,给自己来一次高能量的美食,放纵一次,才能让大脑从抑制中解放出来。

- 极度的自律除了消耗能量之外,你往往也只能在一个方面很自控,其余方面却达不到好的自控。据统计,找了很多名校学生毕业生问了他们最后悔的事情是什么:居然是自律,因为在学习上非常自律,以至于在别的方面缺少了很多。比如,会玩的能力、社交时的体面、朋友方面、经济方面、健康方面等等。

- 三国杀我要是玩久了,大脑会疲惫不堪,玩的时候不会兴奋;但玩MOBA、吃鸡游戏精神却不疲劳,反而兴奋起来了。所以,三国杀我不会连续玩,无聊的时候会玩MOBA或者吃鸡。刺激一点的是,蹲马步+MOBA,练习站姿+吃鸡。

能量不是那种疯狂的、活蹦乱跳的、像服了兴奋剂似的能量,而是一种冷静、专注的能量。

此外,我会把上面的科目标示 难度系数p,不同的状态去挑战不同难度系数的科目。

管理能量的具体做法:

到了具体的时间,就去做某件事情,不给大脑反应的时间,这样就不需要意志力消耗能量。自己情绪低落时 ,放下情绪,动手做事,做完后快乐就莫名其妙的来了。- 休息和锻炼是补充能量。

看电影、看书、玩手机都不是休息,只会更累。 动起来、聊聊天、去户外、冥想才是。 - 不做特别烧脑的事情是节省

除非你能完成甚至做好。

能量管理的风格:

- 杠铃原则:一段时间集中精力一直连续的做、每天都学很久;另一种什么都不干、不学习了。杠铃中间的琐事尽量外包。

- 系统原则:经常性的行为,但只要做了就好,哪怕五分钟。

我的性格就是杠铃原则:

- 在每天都一直学习的阶段,我的感受是:学习就是玩呀!我可以一直学下去。

- 在每天都一直休息的阶段(空档期),我的感受是:我什么时候开始学习呀。。。而后一直保持再想的状态。

我的理想安排是第二种,系统原则:

- 每天固定学习 4 小时:专攻某个方面,是最清醒、状态最好的时刻叠加的 4 小时;

- 其他时间都是休息时间:可以玩游戏,不过要做一些长期投资,比如读书、新技能、手绘、钢琴、健身。

俩种都不一样,但都挺好的。

要想在某一领域到达世界级的表现,需要10000小时的刻意练习。

其实刻意练习只是其中的一个因素,还有 12500 小时的刻意休息和 30000 小时的睡眠。

因为人每天的学习效率上限是 15.78% ,机器学习相同,折算下来,刻意练习每天最好就是四小时,其他的时间就是各种休息时间。

在休息时间里,在所有人都为当下工作忙得焦头烂额的时候,高手反而慢下来,每一天都为未来多做一些智力投资,比如读书、学习、健身等等。

而我们是要想学得久又学得爽!

能量管理的核心,是简单,简单化腐朽为神奇。

纯粹的简单,就是简单到,一句话写一行;简单到,老鼠爱大米;简单到,猴子爱香蕉一样。

可以搞一些 【如果...就...】

- 如果玩游戏,就得蹲着马步打。

- 如果买了一包辣条,就要买7、8根香蕉。

- 如果点了一份外卖,就要买大量的食材放在冰箱里。

- 最好不要俩件事情同时做,因为人接受信息的带宽并不高。除非这俩件事情,其中一件可以交给自动驾驶模式完成。

激情不断。读一些健身的文章,比如 道恩·强森、杰森·斯坦森、彭于晏 等等,就有一种冲劲爆发出来。

看一时,爽一时;一直看,一直爽。

这样你就不需要去想那么多了,改变成了习惯,爆炸性的能量就源于这里。

平平淡淡又如何充满能量呢?

请猛击《可持续发展战略》查看

请猛击《可持续发展战略》查看

请猛击《可持续发展战略》查看

请猛击《可持续发展战略》查看

请猛击《可持续发展战略》查看

......(记得,看完后,跳转回来)

我不知道你是否得到了精髓,如果没有可以看一下结语。

战略不在于具体的方法,而是给人以信心。

战略在上,攻略在下。

饮食系统的具体规划:简单就是美。

我简单而有效的饮食就是:我想吃什么就吃什么,想吃多少吃多少,想什么时候吃就什么时候吃。

这简单到不真实的饮食里有一个诀窍。

因为大脑是一部你可以编程的计算机,所以诀窍就是:“先改变你想吃的东西”,就像篡改大脑程序一样篡改你的大脑,重新连接欲望电路。

大部分健康的食品可能有些乏味,我们更多的喜欢那些激情我们本能欲望的垃圾食品。

而决定你能量水平的主要因素其实是你最近吃过的东西,这点我需要你去尝试:“单独的吃某一种食物来看看感觉”,不然你可能很难注意到。

食物是燃料,它让我们更可能运动;而运动,即能恢复能量又能改善情绪。

如果你管理好自己的饮食,你会更想运动,继而去运动......所以,身体健康甚至心理健康的起点是 均衡饮食。

一旦你找到了正确的饮食方法,你的能量水平就会增加,你的系统时时刻刻都在自组织,有很强的抗压性和动力。

能量水平的提高,会让你又会入迷一件事情了,这件事情就是锻炼身体,越来越喜欢运动。

如果你学一下健身的知识,以后可能就是一个健身教练也说不定!

如果某天你停止了一件你坚持了一年的事情,那可能是你的饮食系统被打乱了。你要做的就是,按时吃饭!

以下是我的列表,都是我喜欢的食物:

- 香蕉

- 苹果

- 花生

- 什锦坚果

- 西兰花

- 鱼

- 西红柿

- 胡萝卜

- 黄瓜

- 水波蛋

- 牛腩

- 虾

- 面条

- 牛奶

- 卷心菜

- 葡萄

- 西瓜

- 石榴

- 金枪鱼

- .......

俩个攻略,我是如何爱上他们的。

非理性是大脑的近视,这种天生的事情,不能完全医治,只能通过工具(眼镜)来矫正。

我这边的工具就是 “懒”。

我提前在我居住地塞满大量的绿色食品,我比较宅,直接吃眼前的不是很方便吗?

这些食物让我在煲剧时想吃多少就吃多少,压根不需要意志力去抗衡!!!

睡前吃富含碳水化合物的食物非常助眠,比如 蔬菜三明治、蔬菜披萨、印度餐、中餐。

绿色食品会比较乏味,我给你推荐“炒鸡调味料”,你就知道什么叫美味、什么叫口感好:

- 十三鲜

- XO酱

- 黄牛酱

- 胡椒粉

- 柠檬

- 黄油

- 大蒜

- 蕃茄酱

- 蜂蜜

- 剁的辣椒酱,不辣的

- 墨鱼豆腐

- ......

小学同学在食堂,就抱着一个黄牛酱吃,啥菜也不需要。

那种口感真的很好,要知道我在的学校食堂饭菜已经很好了,可还是吸引不了ta......

存储方便的健康食品,让懒惰溶入在自动驾驶模式。

总之,为了健康饮食而调整是十分好玩的,未来可期,做一个吃货没什么不好的。

我们就是笨人吧,因为我们的饮食规划简单到了极致,生活简单到了极致,只是做了一些很简单的事情,不会搞多少g多少卡路里、蛋白质......

来日方长,一起虚度时间,祝君安好。

复盘,五段笨人:

- 掌控能量者,掌控命运

- 我们需要做的事情其实不多:多阅读、多锻炼身体,其他的交给时间......

- 要想在某一领域到达世界级的表现,其实刻意练习只是其中的一个因素,还有 12500 小时的刻意休息和 30000 小时的睡眠

- 我想吃什么就吃什么,想吃多少吃多少,想什么时候吃就什么时候吃,诀窍就是......大脑是一部你可以编程的计算机。

- 决定你能量水平的主要因素其实是你最近吃过的东西。

- 非理性是大脑的近视,这种天生的事情,不能完全医治,只能通过工具(比如 懒)来矫正。

- 战略不在于具体的方法,而是给人以信心。

- ......

来日方长,一起虚度时光。

六段-内核:品味

品味来源于你关心的问题,是从你自身的思想体系里演化出来的。

杨振宁可能是二战后全世界最伟大的科学家。

杨振宁自己获得的诺贝尔奖外,先后还有 7 个诺贝尔奖,是直接利用杨振宁提出的“杨-米尔斯方程”拿到的;有几十个诺贝尔奖,是和杨振宁提出的理论有关;此外还有 6 个“数学界的诺贝尔奖”(菲尔兹奖),是杨振宁提出的“杨-米尔斯方程”和“杨-巴克斯特方程”……

如果要按贡献大小和地位高低,给历史上的物理学家分档的话,第一档一定是三个人——牛顿(Isaac Newton)、爱因斯坦(Albert Einstein)、麦克斯韦(James Maxwell)。

他们都是物理学奠基式的人物,地位不可撼动。

再往下数是哪些人呢?

物理界有个黄金年代的说法,就是在1905年-1925年,一众年轻的物理学家纷纷出场,最终打下了量子力学的理论基础。

这些人中最著名的当数玻尔(Niels Bohr)、狄拉克(Paul Dirac)、海森堡(Werner Heisenberg)、薛定谔(Erwin Schrödinger)、泡利(Wolfgang Pauli)……个个名字都如雷贯耳。

那杨振宁呢,杨振宁处在哪一级别呢?

过去你可能觉得杨振宁是挺厉害,但和这些大佬一比就黯然失色,顶多算个配角。

但我要告诉你的是——杨振宁和 “黄金年代”的大佬处在同一梯队,而且还是排位很靠前的。

换句话说,即使放眼整个物理学史,成就超过杨振宁的也屈指可数。

那你想不想知道为何杨振宁的学术成就如此之高!!!

大概是他的品味、学术品味。

大多数人都觉得,物理学是客观规律最好的体现,一是一,二是二;而“品味”对应艺术和人文,好像非常主观。为什么杨振宁这样的物理学家,会认为品味对科学研究很重要呢?

要回答这个问题,咱们得从杨振宁的成长经历里寻找答案。

先来说说杨振宁博士阶段的学习。

别看杨振宁现在大名鼎鼎,但从他一开始做博士,到毕业的两年半时间,都是很苦闷的。

先是在导师“氢弹之父”泰勒(Edward Teller)手下做了半年,也接到了几个研究题目。按泰勒的标准,杨振宁已经做得很不错了,但他自己却不满意,觉得不合口味。

因为那些题目最多只能得出一个近似的估值,而杨振宁喜欢做那种结果准确的研究。

于是杨振宁调整想法,计划博士论文写实验方向的。

虽然最后他和泰勒的私人关系维持得很好,但博士论文的方向却自己去找。从这里我们就可以看出,杨振宁是一个在物理研究方向上已经形成了独特品味的人,而不是导师分什么就做什么。

在费米的帮助下,杨振宁去了芝加哥大学的核物理实验室。在实验室一共做了20个月,结果非常失败,用他自己的话就是:

“这一年半的时间,让我知道自己是不会动手的。”

有这么个例子:当时他和同学阿诺德(W. Arnorld)一个组,实验室的设备管道有时候会漏气,要是让杨振宁找漏气点,2个小时还是一头雾水;但阿诺德好像就有一种神奇的直觉,每次都是几分钟就能找到。

当年实验室还有句玩笑话,“哪里有爆炸,哪里就有杨振宁”。

因为动手能力实在太差,最终杨振宁在泰勒的建议下,放弃实验 ,又转回了理论物理的研究。

事实上,杨振宁进入实验室半年后,就开始着手自己找博士论文的方向了。花了1年的时间,找到了4个题目:

- 伊辛模型

- Bethe假设

- 规范场

- 核反应中的角分布

这 4 个题目是什么意思,你不用太纠结,知道它们都是物理学研究的题目就可以了。

杨振宁发现这四个题目的节奏是类似的,每一个都来自从前西南联大那些教授的引导。

当年王竹溪、吴大猷这些教授把相关文章给他看,然后一起讨论。只不过因为战乱,资料更新不及时,所以从前只能对这些问题作初步了解。

现在在芝加哥大学的图书馆可以查到新资料了,杨振宁就计划把它们拓展一下,写成论文拿学位。

但这4个问题中的前3个,都让他极其沮丧。每次都是花上2-3个月找到题目,最后研究一下,发现困难太大不得不放弃。

比如,第一个问题——二维伊辛模型,最早还是在西南联大时王竹溪教授让他关注的。当时二维伊辛模型的解是昂萨格(Lars Onsager)做出来的,但他的解法里数学公式非常多,一般人的论文用十几个或者二三十个公式,但昂萨格却用了170多个公式。

杨振宁的数学能力很强,但在上百个公式里乱转一通,虽然也能得到一样的结果,但不知道为什么要那样算,更别提把这个模型从二维拓展到三维了,只好放弃。

第二个题目Bethe假设和第三个题目规范场,也是在同样的问题上被卡住,最终只能放弃。

只有最后一个题目比较幸运,做出了满意的结果。

不过论文虽然发表了,但那篇文章只有3页,杨振宁自己都没期待可以用这篇论文毕业。

没想到几天后泰勒找到他说:那篇不错,你现在实验又做得这么糟,干脆实验别做了,把这篇扩充下做学位论文,我可以给你毕业。

就这样,两年多的苦闷意外结束了。杨振宁终于离开了实验物理,全力投入理论物理的研究。回头看看这个过程,杨振宁整个高中、大学、硕士阶段的学习,已经在他的物理思想体系中形成了个人特点。突然跳出这些去发展实验物理,就算是花上20个月的时间,这颗新种子也难以在老土壤上发芽,难以成为他物理品味的一部分。

这里我们也能明白,从自己的特点出发,最终演化出的那些偏好,就是品味。

一旦品味形成,收获的就将是积累带来的优势。

品味来源于你关心的问题,是从你自身的思想体系里演化出来的。

小时候热衷追剧,从各种翻拍中神奇的发现:

一个Ip的发源地是哪,那个地方拍的就最好。跟投入金钱人力物力导演演员完全无关。比如,

- 琼瑶剧和偶像剧只能看台湾的,

- 武侠剧只有TVB能拍出江湖感,

- 但是历史正剧又只有大陆的能看,港台拍出来都像过家家……

品味,植根于个人特点和思维体系的演化之中。

而有些作品之所以闪闪发亮,就是因为它们在作者的品味中,是思维体系演化到足够成熟的结果。不论是否身处那个年代,观众只要看到,一定会被那种热情和信念感召。

我们这个时代的信念可能是财富,真是一部好题材。

- 愿景:饥渴的草根

- 内容:怎么通过各种手段把钱挣到手

- 因为:这个电影是所有表演者、制片方、投资方思想体系演化后积累出来的,它就是比临时琢磨出来的东西更真实,更有力量。

那么如何找到自己的品味呢?

如果从你个人身上直接找,恐怕无法找到。一般都是从你的经历里寻找,经历里专业技能是最好找的。

一个财务会计的内核是:把财务上的 3 表(资产负责债表、利润表、现金流量表)报表上的数据,导入现实的场景,又把现实导入报表。

看企业的状况,看人生的状况,看城市的状况。

这个导入让TA看房产的红利,看到股票的红利,看到不同行业的红利,清楚自己的位置与方向。

一个计算机从业人员,除了学习编程语言、数据结构和一些基础的独立学科外,还得在一个平台上构建自己的壁垒。

- 喜欢C语言,可以去搞底层安全或者物联网;

- 喜欢Python,可以去搞爬虫;

- ......

这样你就立足于一个平台,而不是一个点......

我的内核还也没想好,恐怕要看我做什么顺手。。。 意会意会。

人生最好的境界是丰富的安静。

你不要着急,先让自己变得优秀再说,只要你的整体素质是好的,慢慢的你就会找对自己的路,找到那个你能够做得最好的事情。

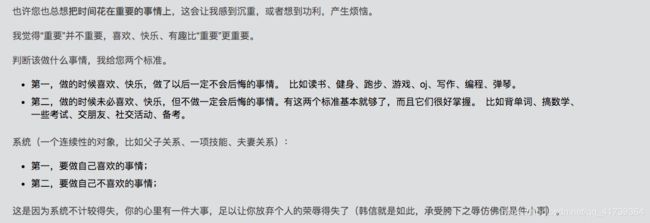

也许您也总想把时间花在重要的事情上,这会让我感到沉重,或者想到功利,产生烦恼。

我觉得“重要”并不重要,喜欢、快乐、有趣比“重要”更重要。

判断该做什么事情,我给您两个标准。

- 第一,做的时候喜欢、快乐,做了以后一定不会后悔的事情。 比如读书、健身、跑步、游戏、oj、写作、编程、弹琴。

- 第二,做的时候未必喜欢、快乐,但不做一定会后悔的事情。有这两个标准基本就够了,而且它们很好掌握。 比如背单词、搞数学、一些考试、交朋友、社交活动、备考。

系统(一个连续性的对象,比如父子关系、一项技能、夫妻关系):

- 第一,要做自己喜欢的事情;

- 第二,要做自己不喜欢的事情;

这是因为系统不计较得失,你的心里有一件大事,足以让你放弃个人的荣辱得失了(韩信就是如此,承受胯下之辱仿佛倒是件小事)。

复盘,六段内核:

- 系统不计较得失,你的心里有一件大事,足以让你放弃个人的荣辱得失了。

- 寻找内核:你不要着急,先让自己变得优秀再说,只要你的整体素质是好的,慢慢的你就会找对自己的路,找到那个你能够做得最好的事情。

- 品味来源于你关心的问题,是从你自身的思想体系里演化出来的。

- ......

系统也要做自己不喜欢的事情,如何让自己很主动的做自己不喜欢的事情呢?

哈哈,请看七段。

七段-复利:最高的学习效率

如何忘记。

系统适合你去做一些不知道未来如何的项目(不确定性),比如去创个小业、发明个小东西、学一些新概念的认知啥的。

因为你不知道这些东西前景如何,你如果用目标导向,我想在头几次失败后就放弃了。此时急得想撞墙。

而系统导向的,不管从事的项目命运如何,都能感觉自己每天都在成长。

美少女养成游戏具体的模型,请猛击《英雄之旅:为入迷而改变》的目标与系统。

这一节,我们要思考如何让自己很主动的做自己不喜欢的事情呢?

也就是说,干一行爱一行。

其中的关键在于:主动操作大脑。

你想,为什么打一些游戏、看一些电视剧会入迷呢。

- 忘记了自己

- 忘记时间的流逝

- 获取了丰富的信息

- 毫不费力,而且还有强烈的愉悦感

忘记自己,我们已经在二段结尾处说过:关掉前额叶皮层(主动控制模式)的“自我评价”即可。

忘记时间的流逝,也要关掉前额叶皮层(主动控制模式)的“时间感”。

说到“时间感”,不得不介绍一位大量:柳比歇夫。

柳比歇夫在数学、生物学、文学、哲学上都有重大贡献,一生写了70多部学术专著,吓人的知识量,吓人的工作量,很多人觉得他活了很多辈子。

但是柳比歇夫这个人最大的特点不在这儿,而是他从 1916年 开始,就开始记录自己对于时间的使用。

前后坚持了 56 年,从未间断。请注意,他对自己时间的记录,是以分钟为单位的,就精细到这个程度。

你随便问他,这 56 年间,随便哪一年的哪一天哪一分钟你在干什么,他一翻记录都能告诉你。

后来的人把这套方法称之为“柳比歇夫时间统计法”。

你可能会说,这太可怕了,这个人是工作狂吗?这么给自己算账,这么虐待和严厉要求自己一辈子,我可不愿意。

对,过去我也是这么理解柳比歇夫这个人的。

但是,2019年,我偶然看到了关于柳比歇夫的一些资料。很震惊。你知道吗?

柳比歇夫一天工作的时间不过4个小时。他认为,如果一天工作少于四个小时,那么证明今天的工作没有达到效果。

但是,如果多于四个小时,这种工作的时间效能其实是下降的,还不如用来休闲、娱乐、通讯、写信、交流、甚至睡觉。

我看到有资料说,柳比歇夫每天睡觉的时间都要有 10 个小时。

你看,仅仅从时间上讲,他工作的时间仅仅是上班族正常时间的一半。他一点也没有自虐啊,他这是溜溜达达地过了一生。但是做出来很多学术成果。

这是多么高的效率,那么他是不是天天都入迷呢!

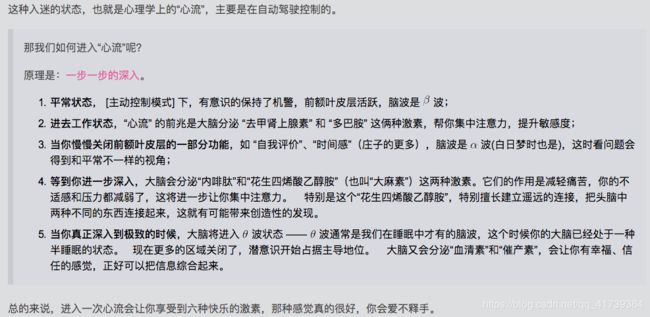

这种入迷的状态,也就是心理学上的“心流”,主要是在自动驾驶控制的。

那我们如何进入“心流”呢?

原理是:一步一步的深入。

- 平常状态, [主动控制模式] 下,有意识的保持了机警,前额叶皮层活跃,脑波是

波;

- 进去工作状态,“心流” 的前兆是大脑分泌 “去甲肾上腺素” 和 “多巴胺” 这俩种激素,帮你集中注意力,提升敏感度;

- 当你慢慢关闭前额叶皮层的一部分功能,如 “自我评价”、“时间感”(庄子的更多),脑波是

波(白日梦时也是),这时看问题会得到和平常不一样的视角;

- 等到你进一步深入,大脑会分泌“内啡肽”和“花生四烯酸乙醇胺”(也叫“大麻素”)这两种激素。它们的作用是减轻痛苦,你的不适感和压力都减弱了,这将进一步让你集中注意力。 特别是这个“花生四烯酸乙醇胺”,特别擅长建立遥远的连接,把头脑中两种不同的东西连接起来,这就有可能带来创造性的发现。

- 当你真正深入到极致的时候,大脑将进入

波状态 ——

波通常是我们在睡眠中才有的脑波,这个时候你的大脑已经处于一种半睡眠的状态。 现在更多的区域关闭了,潜意识开始占据主导地位。 大脑又会分泌“血清素”和“催产素”,会让你有幸福、信任的感觉,正好可以把信息综合起来。

总的来说,进入一次心流会让你享受到六种快乐的激素,那种感觉真的很好,你会爱不释手。

比如 思考一些题、写一些项目、读一些书、玩一些游戏等等都可以达到。

可为什么是一些呢???

这个答案在《心流:最优体验心理学》。

作者说,要想在工作状态中达到心流状态,这项工作的挑战和你的技能/知识必须形成一定的平衡。

太简单的工作会觉得没意思,太难的工作就不想做。

从信息论的角度来说,心流的这个平衡就是 “新信息”(不知道的信息、不确定的信息) 和 “旧信息”(已经知道的信息) 之间的配比。

不确定性的最佳配比是 15.87%的新信息:84.13%旧信息。

15.87%不但是学习中的最佳训练出错率,也是心流率,也是文艺作品最佳意外率。

游戏的设计者也得用这个比率,15%左右的犯错率,是最好玩的游戏。

如果在这个游戏关卡中玩家都一点都不会犯错,轻松过关,那游戏就太简单了,玩家会感到无聊。如果让玩家频频犯错,那设置太难了,也玩不下去。

又如说学英语。最理想的一篇课文,应该是其中 85% 的内容是你熟悉的,15%的内容 —— 包括单词和语法 —— 对你来说是新的。

又如学数学,每一个新知识都是建立在旧知识的基础之上。最好这一讲中 85% 的操作是你本来就会的,15% 是新技巧。

又如读书,最理想的情况是书中 85% 的内容让你有亲切感,另外 15% 是改造你的世界观。

又如健身,最让让愉悦的是 85% 的动作都是你熟悉的,后面的 15% 是你尝试的。

当然,这是最理想的情况。

有时候我们接受的会是 80%新信息,这时候你会怎么办呢?

通用的方法是死磕,一开始会感到很艰难,但坚持下来就好像吃了糖一样。

比如,刚刚开始阅读时:

- 你带着一个话题/问题,去看有解答这个的书籍(看的越多,就越熟悉这个话题/问题);

- 看同一个作者,不同的书(反正风格是一样的)

15.87% ,是一个甜蜜点。

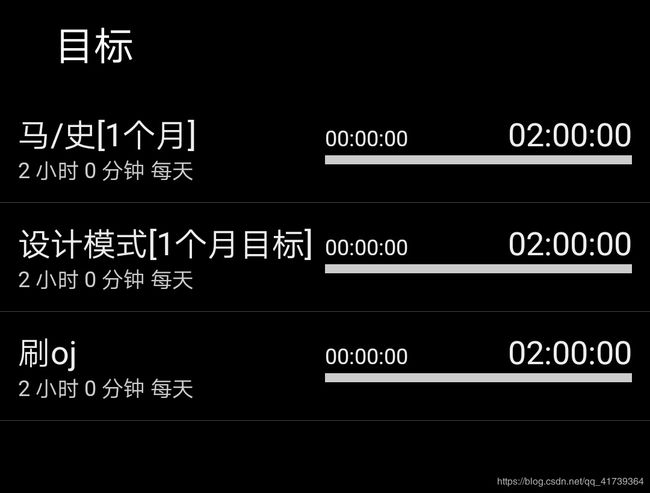

如果采用系统原则,每天学习四小时,我想你的安排最好是这个配比,每天学习效率的上限也就是 15.87%。

复盘,七段复利:

- 系统的具体操作......类似一个养成游戏;

- 如何进入“心流”;

- 新信息和旧信息的最佳安排配比;

- ......

我想此时的你,看到了许多有趣的想法了。

这的确让人开心,不过你未必会坚持下来,而系统是经常性的行为,你需要坚持到底!

下一段,让人坚持到底的魔法,每天都聚集你注意力的肯定宣言!

八段-愿景:我,路飞,是要成为海贼王的男人

肯定宣言就是在想象你想要的结果的同时,不断的对自己重复你想要的,直到你真正实现。

可以提高 写、说 或者以句子的形式思考。

比如,我,谁谁谁,要成为一名什么。

肯定的细节不重要,因为其意义在于提高你的注意力。

如果不知道做什么的时候,就把肯定宣言写下来,15遍。

我,路飞,是要成为海贼王的男人。

.......

我,路飞,是要成为海贼王的男人。

此外,我们有了一个雄心之后,心中就会比较宁静,才能公平公正的使用时间统计法。

为什么使用时间统计法?

因为符合系统思维,简直就是天生一对,时间统计法也有库存,就是时间。

具体请看:《奇特的一生》以及《如何阅读奇特的一生》。

介绍三种统计法:

柳比歇夫记录法:当行动切换的时候,记录下上个行动花费的时长,比如:正在写报告,被叫去开会,这时候花 7秒 记录下刚才写报告花了多少时间,开会回来继续写报告。

时间统计法的库存是时间,也有输入输出。

输入输出统计法,

- 输入:阅读各种资料、听课学习,思考一些想法和事情,休息或者锻炼补充精力。

- 输出:分享自己的信息(写作或者群体交流),输出自己的经验(包括建议、提供协组),把想到的事情付诸行动。

我将,三者融合下来:

| 肯定宣言 | 我,Debroon,要成为一个xxx的人 | ||

| 睡眠 | 10小时 | 梦想进度条(库存) | 4小时30分钟 |

| 事件 | 1. 读《奇特的一生》、《如何阅读奇特的一生》2小时(含笔记)

2. 做 家庭工作 2小时

3. 写《系统思维》第八段 30分钟

4. 看《牧神记》300 章 2小时

5. 蹲 马步 40 分钟 |

||

| 输入 | 想写玄幻小说、还没完成调研,以及写报告、想实践时间统计法 | ||

| 输出 | 时间统计法+肯定宣言 = 八段愿景。

初次使用时间统计法。 |

||

最好加入一个范围良好的打卡群,以输出+事件的形式,把今天的成果和灵感写出来。

运用时间统计法,需要自己动手每天统计,什么也不隐瞒、什么也不修改,记住“无情”。

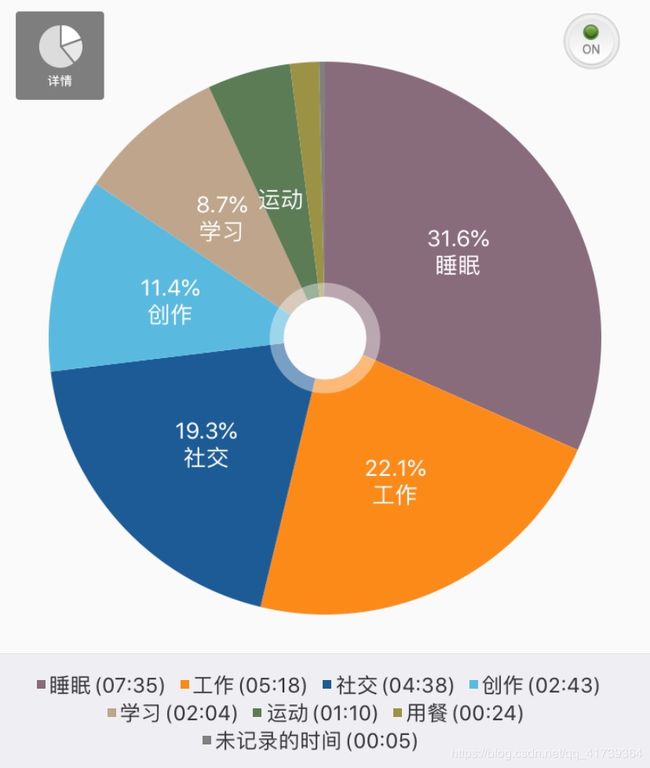

通过 Atimelogger 这个安卓app(苹果也有Atimelogger 2),我能统计好每件事情的时间。

一开始比较难的地方在于:

- 切换任务时,没有暂停上一个任务的计时

- 切换任务时,没有开始下一个任务的计时

- .......

或者早上,老是不记得计时,直接看书去了。

那就要在脑海里强调这个观念:做任何任务前,都要先计时;做完或者切换要关闭或暂停。

我就在手腕上写着:“先统计”,来提醒我,多读读《奇特的一生》加深这个意识等等。

目标是最难完成的,也会给您造成一定的压力,一些事情您可能并不喜欢做。

可以学习庄子,花几天时间来做 “忘记的功夫”。

通过记录这些数据,可以按 年、月、日、周 来分析(具体的分析方法,见《奇特的一生》)。

具体做法即:

- 肯定宣言:使用时间统计法需要有一个方向,生命也需要一个意义,你也需要一个使命,只想往任务框里打上勾反而会很焦虑,因为你不停的找事情做,忘记了本来的意义和使命,就逃避了做重要的事情。

- Atimelogger app:记录好各种时间、定好下个月的目标,每天、周、月、年 都可以在上面分析。

- 时间统计法:以时间为库存,具体阅读《奇特的一生》以及《如何阅读奇特的一生》。

- 融合系统思维:记录时间库存,不过系统思维更在于项目(比如夫妻关系),你得时常做一些维护这个项目的行为(哪怕你不喜欢这么做,但一切都是为了项目以及项目背后的肯定宣言)。

- 学习庄子:对于自己不喜欢的事情,花几天时间来做 “忘记的功夫”。

- ......

基础的奖励模式:

- 工作或者学习达到四小时,奖励积分 100,超过四小时后没有积分奖励。

- 100 积分 = 1 虚拟货币。

- N 个虚拟货币可以去做各种各样的事情,比如 xxx。

没有心的参与,一个想法在眼前出现再多次也没有意义。

倘若哪天失落、混乱了,不妨再来看看这篇文章,试试这些方法。

九段-涌现:经常性的行为

二、十八道难题:解决了问题的问题,你才能解决其他问题

三、结语:突发奇想,打造系统的兴致

你如果特别想要做一个系统,你就越做不来;你如果真想要做一个系统,首先就不要想着做这个系统......

第一次,培养系统失败。

反思是思维的原因,急于求成。

《反思的具体过程:200字检讨》

『这是我』

想培养一个自己的系统,但忽然觉得缺少了一些价值感,学习、运动、生活也没有意义......,所以就不学习、不运动了?

我可能不是在追问意义,而是焦虑不安呐,急的有点想撞墙。。。

『高手的系统』

如果以系统导向,不管从事行业的命运怎样,我(高手)感觉自己每天都在成长。

毫不夸张的说,在那些年里,每天都是带着同一个想法醒来,关掉闹钟,揉揉眼睛,驱走睡意,对自己说:今天是最美好的一天。

『应该如此』

所以,我应该立马培养一个自己的系统,为了成为一个更好的自己。

『现实』

专注不起来、没意思、什么都不想做了。

『反思』

我当然需要成为更好的自己,但我要搞清的是,这个更好的标准来自哪里。

是来自我的内心,还是来自外在的设定?

我现在培养一个系统,就像是在模仿,我希冀像高手那么成功,所以才想去做一个自己的系统。

其实,我就曲解了系统的意思呀。就像我读书、听讲座、学习。可是我心里并没有特别想做成的事情,只想要努力这种状态本身,因为“努力总是对的”。既然别人觉得那样做是对的,那我就应该那样做。既然别人期待我这样,那我就应该像别人期待的这样做。

不对不对,不应该是追求努力的感觉和状态,不应该是追求系统的目标和形式上的作用,我只是在模仿罢了、觉得应该要这么做,但不是自己内心想要做的。

应该是做自己想做的,因为自己爱的,所以才出现了努力、专注;应该是想自己是否愿意做一个系统,不是模仿别人。

我不能让那些 【我应该如此】 取代了 【内心的情感】。

我要做的事情是自发的,而不是对自发的一种模仿。

你如果特别想要做一个系统,你就越做不来;你如果真想要做一个系统,首先就不要想着做这个系统......

所以,像系统这种工程,最好不要刻意去做。

正确的做法是,只保留一个培养系统的意识。只重其义,不重其招。

注意力,应集中于能我们所处的环境:这个世界。

只是出于业余兴趣做一件事,你很难坚持。

其实哪怕是为了赚钱也是很难坚持。

舒舒服服过日子,什么好吃就吃点,什么好玩就玩玩,根本花不了多少钱。

为什么有的人不过这样的生活,非得自己跟自己过不去,定制一个艰苦的生活呢?

因为他们有使命,因为使命的召唤,他们做的事情不完全是为了自己,他们更多的是为了别人。。。

- 成功的企业家其实不是特别想赚钱,他们每天能为超过十亿的人服务,他们如此拼,只是想做好自己的工作,而不是关注自己的琐事,因为个人的琐事和工作不是在一个级别。

那么,我们要如何写好自己故事呢?

- 搬砖工人:我这是再锻炼哪块肌肉~

- 清洁工人:我这是在守护谁的健康、救谁的命~

- 母亲:为了孩子~

- 中年人:拼命工作不是为自己~

- ......

如果是因为程序员工资高,而学的编程,就可能坚持不下来。。。只是为了自己,没有成为更大的一部分。

守护好自己的道心,就是心灵的优雅。

无头脑的匆忙、麻木不仁的空虚,让独处不再静谧,人之间没有温情的交往。。。只觉得他们野蛮。

一个人生命中最大的幸运,莫过于在他的人生中途,还年富力强的时候,发现了自己的使命。

借用二段心法解释:

- 无为的状态,是你越想做到就越做不到的。

- 你越想“自我”,就越不能“超越自我”。

- 当你不再关注“自我”时,你想自己想得越少,表现就越来越好。