董国臣是谁?

他是:同理心的力量版权课程研发者,同理心教练商标持有人,NVC非暴力沟通在国内行政、司法、警察、教育领域及企业的实践运用都是由董国臣老师开创,他创造了国内NVC非暴力沟通七成以上的市场份额;

他还是中国非暴力沟通学习社群中国鹿友会理事长;他的授课遍及大陆主要城市以及香港,新加坡等地;

他在传播非暴力沟通过程中,结合政府项目,亲身参与到狱警实际工作中,参与社会司法调解,群众冲突等,现场实践指导NVC非暴力沟通。

担任公安部警员心理指导培训特聘讲师,处理最复杂的冲突和社会矛盾问题;

他还是人类表演学博士。

他以非暴力沟通为研究方向,除了自身实践,还通过理论研究和推广,致力于将更多的NVC实践传播到企业教育和亲子行业。

第一讲:董国臣讲授非暴力沟通

NVC创造共赢

主要从三个方面来讲解非暴力沟通,第一来讲讲什么是非暴力沟通的核心意识。第二部分:冲突的例子来讲解实现人与人的双赢。第三点部分,主要讲非暴力沟通基础的部分就是——对自我的同理心。

非暴力沟通,实际是一种语言的模式,是按照四个要素:观察、感受、需要、请求,来说话,所以我们这么理解的时候,其实基本上就是从非暴力沟通这个字面意思上来理解。

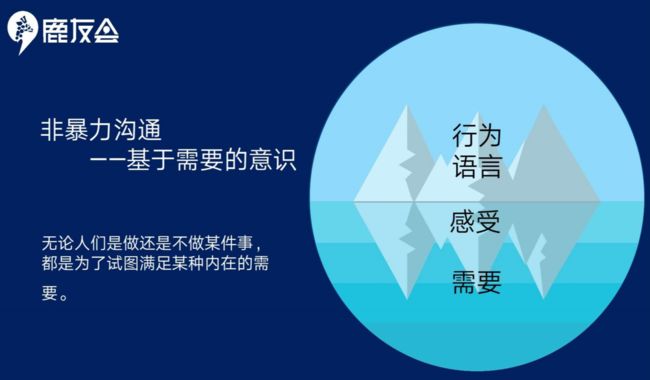

而非暴力沟通创始人马歇尔先生,他从60年代发明非暴力沟通之后,在他传授几十年之后他也在00年左右,发现说,其实非暴力沟通这个名字不能涵盖这门学问,非暴力沟通的核心应该是基于需要这个意识,也就是说:无论人们做还是不做某些事情,他都是在试图满足某个需要。

这样的一个核心意识才是,整个非暴力沟通最关键的部分,而不是我们看到的他表现出来的语言部分。所以老师给出了一个中心,四个基本点,这样子对非暴力沟通的一个解读。

我们可以看出他的中心,其实是他的核心意识,就是需要的意识。

四个基本点:帮助我们语言的转变、帮助我们觉察非语言的转变、帮助我们实现思维的转变、帮助我们去工作和生活中,能够更好的赋能自己和赋能他人。

大多数人理解非暴力沟通的时候,往往会失去这个核心的理解,他们只理解到了语言的转变这一项。

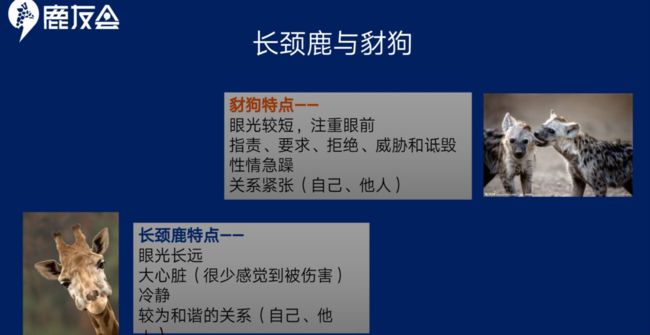

为什么是豺狗呢?

因为豺狗的个子比较矮小,目光比较短浅,所以他往往只能看到眼前的关系,而且豺狗最大的特点就是性格比较急躁,一旦有人来批评和指责我们,或者一旦遇见生活中不顺的情况,我们就会去批评、指责和攻击,有种暴躁的语言。

用这种知道指责的语言,去对待别人。也请各位体会一下,我们的日常生活中是不是有很多豺狗的语言出现?

同时为了说明非暴力沟通和我们日常的语言模式和行为习惯的不同,他选用了长颈鹿来做非暴力沟通的形象代表。

他说非暴力沟通是一种长颈鹿的语言,首先是因为长颈鹿有一个特别大的心脏,成年的长颈鹿的公斤最重可以达到四十公斤,意味着当我们沟通的时候,我们会培养一颗具有包容的心,就能够容纳自己,关爱自己,同时又能够包容和容纳下别人。

同时他们的个子比较高,能够看到长远的关系,他选择长颈鹿,作为非暴力沟通的语言模式,有一个重要的点在于,长颈鹿特别喜欢吃金合欢的叶子,金合欢是长刺。

这说明了什么?

说明了我们学习非暴力沟通,掌握了长颈鹿语言的模式之后,当我们听到对方的批评、指责、当我们知道带刺的一面的时候,我们不会被这些刺所伤到,而且还能够将听到的这些语言,转化为滋养我们关系的养料,能够从这些语言中,招到彼此的爱意。

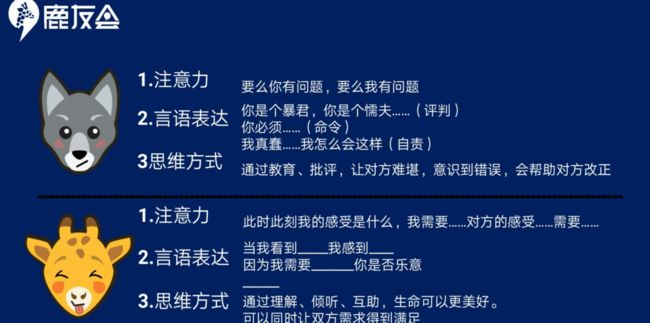

所以刚刚的一个中心,四个基本点的时候,看到上面首先是语言的转化和思维的转化。

我们在用豺狗的思维模式中,我们会比较倾向于批评和指责,当孩子做的不够好的时候去指责,当我们爱人做的不够好的时候,我们也去批评和指责。当我们想要帮助下属的是好,我们也会去批评和指责。我们从小培养一种思维方式,认为通过批评、教育、指责,让对方难堪,意识到错误才会帮对方改正。

而非暴力沟通,他可以帮助我们去转变,我们的思维方式,让我们学会发现原来通过理解倾听互助,生命可以更加的美好,可以同时让双方的需要得到满足。

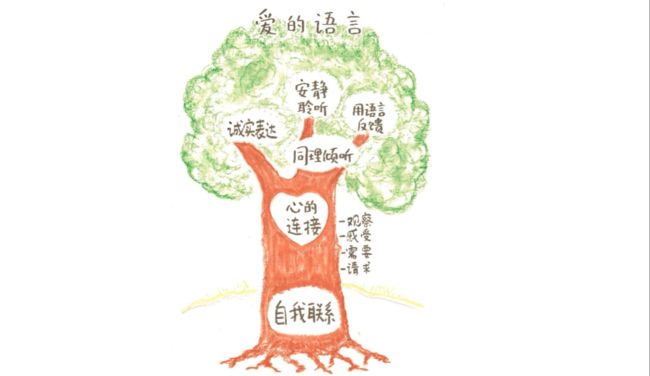

非暴力沟通的语言的转变和思维的转变,还有很多非语言的转变。我们之前聆听的时候往往只听到语言,非暴力沟通帮助我们不仅聆听到语言,而且聆听到语言背后那些感受,那些生命的需要。

当我们学会了非暴力沟通,很多时候,我们并不需要给别人很多建议,通过倾听,我们能够实现在工作、家庭以及生活中的赋能,能够帮助别人找到他们真正的需要,并且找到更有力量的满足自己的需要的行动。

所以我刚刚讲的是外面的四个基本点,往往我们接触非暴力沟通是从这些外在的表象所认识到的,接下来核心要讲的就是非暴力沟通的核心意识。

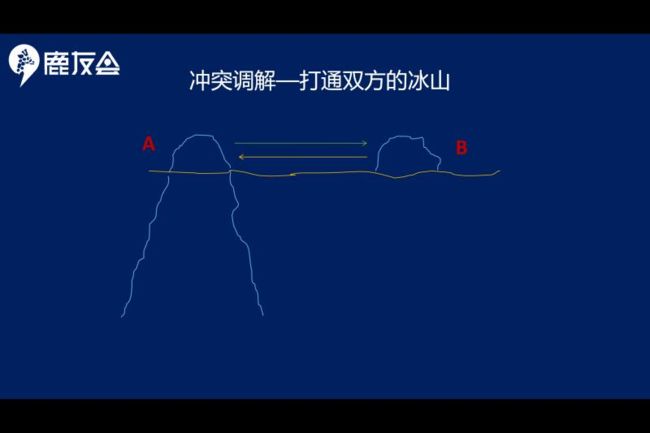

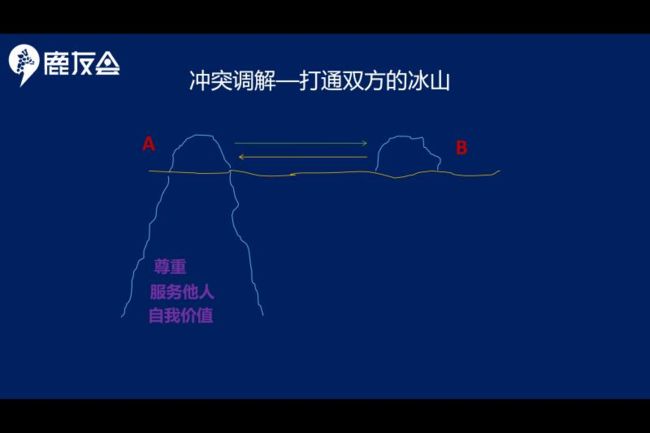

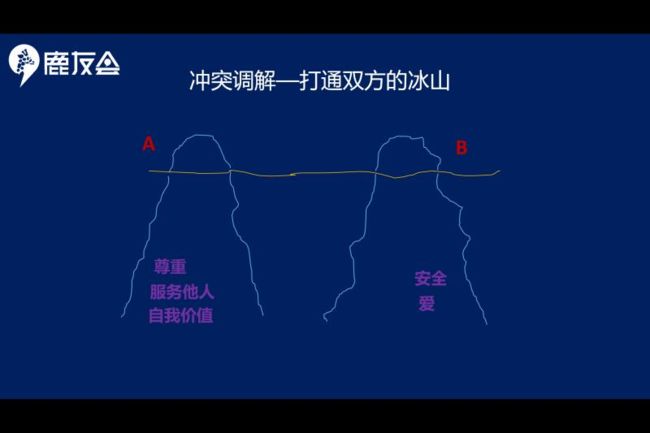

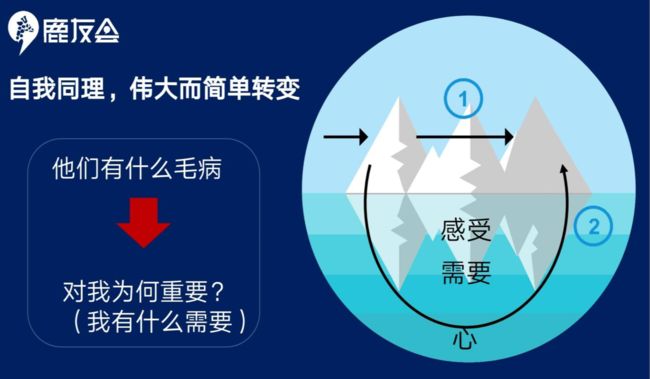

马歇尔说非暴力沟通是一种基于需要的意识,展开来讲就是无论人们做还是不做某些事情,都是为了试图满足某种内在的需要,如果这句话要用一张图来表示,就是我右侧画的冰山图。

日常生活中,我们可见的人的行为和语言只占到一个人的10%,而90%的人的内在感受和他生命的需要我们是不可见的,所以我们往往根据这个人的行为和我们的好恶去评定这个人做的事情好或者不好,这个人的行为对或者不对,而忽略了其内在的需要。

非暴力沟通让我们把注意力放在人的生命的需要之上。

老师案例:今天下午,学委小伙伴在介绍我的时候说到了,我前些年在警察司法系统中广泛的实践,我就用一个小的例子说明,什么叫基于需要的意识。

那些年我做了很多预狱警的培训,不仅做培训,还要到监狱中区,帮助学员们去更好的演示和实践非暴力沟通。有一次到看守所看一个少年,他捅了别人18刀。

看到这个行为的时候,基于豺狗的方式,我们就认为这个少年犯错了,那你是否看到了他这个行为之下美丽的生理需要呢?

我跟少年进行了两次沟通,第一次主要是打开他的心扉,我主要讲第二次沟通。

我跟他见面的时候,我说:我想你一定有很好的理由做那样的行为的。

这个少年就哭起来了,他说他怎么可以做那样的事情,他说他很喜欢一个女孩子,而那个女孩受到了很深的伤害,那个伤害来自于他的朋友,他多次劝阻这个朋友并没有结果,所以他一气之下就捅了那个朋友18刀。

所以我们是否能看到这18刀之后,这个少年试图满足的需求。

从这个少年来看,有几个需求特别重要。一个是尊重,他特别渴望维护人与人之间的尊重;第二个是保护,他想去保护这个女孩的人身安全,他渴望活出自己这种保护的力量;第三个是爱,当他发现了原来他做这个行为的背后,是满足自己保护爱和尊重的需要的时候,他就忽然意识到,我并不是一个十恶不赦的人,原来我的行为背后,有那样美丽的需求,我也并不是一个少年犯,我只是我的行为在那一霎那,并不能真正满足我的需要而已。

所以他就改变了自己对自己的评判,就开始关爱自己。如果一个人不去关爱自己,就很难发生行为的转变的。然后我就问他:如果你真的很看重保护、尊重和爱,我们现在做哪些行为可以满足这些需要呢?

然后他瞪大眼睛看着我说,我还可以吗?

我说:我也不知道,我们现在可以想一想,如果这是我们特别看重的生理的需要,那么现在我们可以做哪些行为来满足我们自己看重的需要?

然后这个少年就给出了很多行为方式和策略。

他说:首先对于尊重的需要,起码我们可以尊重狱警,虽然这些狱警未必是发自真心尊重我们,但我依然可以活出对他们的尊重。满足尊重的需要其实也包含当这他走出这里,可能很多人认为他是少年犯、危险分子,他说我依然可以尊重这些这样看待我的人。对于爱,我忽然理解了我母亲和我奶奶一直在我的生活、教育中不断批评、指责我,原来那也是他们试图爱我的一种方式。

他说,如果爱我真的对我很重要,可能我爱我母亲和奶奶最好的方式就是我服从改造,我能够尽快出去。

之所以我会与这个少年对话,是因为我们的一个狱警学员说,董老师,我们遇到了一个很难的问题,这个少年,我们真的是没有办法沟通,他坚决不配合我们。

经过这两次沟通之后,年底的时候,我的学员跟我说,这个少年变成了当年改造的标兵。

所以我们看,基于需要的意识,通过这个示例,我们发现我们看到完整的一个人,不仅仅是看到他的行为,而且能看到他冰山下90%的不可见的部分背后的人性美好的方式。

我之所以举监狱中这样极端的例子,是希望我们意识到,人性的宽广和深度,远不是我们用眼睛和头脑评判就能全部触碰到的。

为什么我们提倡同理心?同理心的核心是心。我们是否可以用心去感知另外一个生命?无论他是一个监狱中的少年,还是我们想要爱的人,我们自己的家人和朋友、同事,我们到底有多用心去感知他人?还是我们仅仅用我们的头脑和经验判断他人,我觉得这是我们这节课的关键。

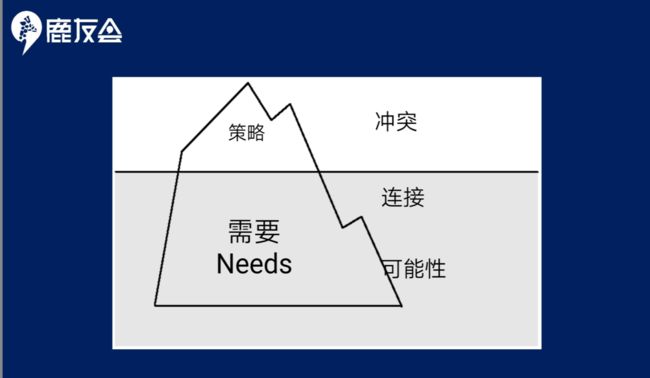

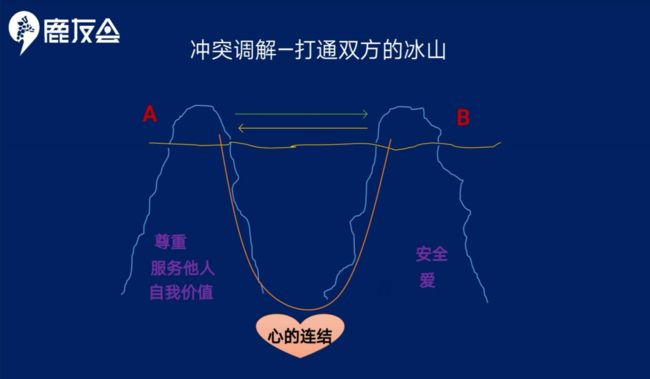

我这一讲,在宣传中,讲到的是我们如何去化解一些在看似无望的关系中,找到双赢的机会。我们看似无望,其实是只动用了10%的资源,我们还有90%的资源都没有动用,我们所有的冲突都是发生在冰山上面的行为策略层面,而一旦深入到非常广阔的、用心感受的人心的部分,回到需要的层面,当10%的资源回到100%的资源、回到整个人,我们的双赢、可能性,都建立在需要的层面上。

现实生活中的很多情况下,我们看起来的资源根本不够充足,如果我们只停留在冰山的层面上,有些问题看起来根本无法得到解决。

有一次老师去新加坡讲课,刚讲到非暴力沟通能够帮我们去化解冲突,能够解决看起来解决不了的矛盾的时候,一个学员就提出来,说如果非暴力沟通真的有这么神奇,那么现场就有一个矛盾,帮我调解了吧。

我刚刚放了一个图片,我们学校的冲突都是这个样子的,A和B两个人互相指责对方做错了什么。在新加坡的课堂上,我说好啊,我就把处在冲突中的两个人请到台上来。

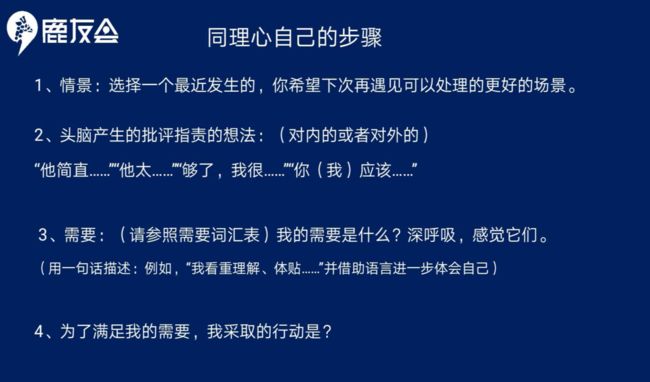

作业:四个步骤

1、找了一个情景,最近发生的希望下次遇到时候可以处理更好的场景,这个场景中一定是很不愉快的;

2、头脑中产生了很多批评者的想法,比如说这个人太怎么样了,他简直怎么样了。然后或者说凭自己的找到自己的瓶颈的这个年头把它写下来。

3、参考需要词汇表,找到我的需要时什么,比如我需要理解。然后在心中反复默念这句话,深深陪伴自己的这个需要。

4、为了满足需要,你的行动是什么?写下来,自己的心得、行动策略。