“梦碎了是什么滋味,你懂吗?”

这是我在醉得不省人事前听到王军说的最后一句话。

两个人,一瓶伏特加,两瓶威士忌。我从来没有喝过这么多酒,得知最好的朋友因为吸毒被捕的时候没有,得知学生时代的好学弟自戕而亡时没有,在与那个人渐行渐远才懂得自己有多爱他的时候没有,得知自己如同亲弟弟一般的好基友被感染了HIV的时候也没有,但昨晚听到爆点在不久之后就要关门的时候,一切就那么自然的发生了。我控制不住自己的手,也控制不住张开的嘴,就那样跟着王军一杯接着一杯,一直喝到太阳升起来,一直喝到失去意识。

其实关于他那最后的问题,我想回答他的,我怎么会不知道梦碎的滋味,我不仅知道,甚至都已经习惯了它的存在,习惯到我会不自觉的告诉自己“别做梦了,会碎的”

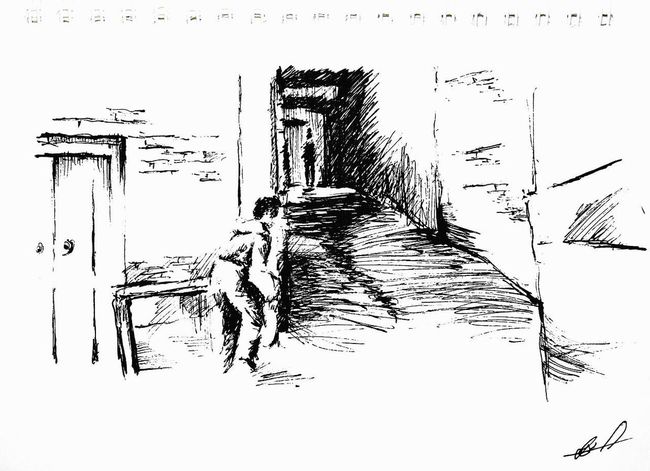

只是,王军的这个梦,已经做了十年了,就在他以为梦已经和现实毫无分别的时候,才看到了那个正在现实世界中滴答倒计时的闹钟,他拼了命的去伸手想要关掉它,这才发现,原来梦中的自己对现实毫无办法,他只能等着醒来的那一刻到来,无论他有多不愿意,多不想。终于,铃声大作,他的梦开始坍塌,破碎,扭曲,一切的一切都在他睁开眼睛的那一瞬化成无数的灰尘消逝在另一个时空中。

但先醒来的是我,宿醉带来的巨大眩晕感让我起身后在原地坐了好久,而一旁的王军还在睡着。我抓起手机,只剩5%的电,时间显示着13:40,三个未接电话,都是郑雨锋打来的。我扶着旁边的沙发边缘努力站起身,踉跄了几下,轻手轻脚开门走了出去。从窗外看去,今天北京天儿蛮好的,天蓝蓝的,柳树也开始发芽了,我下楼来到吧台,发现小周居然没有回去而是睡在了吧台里面,他蜷缩在三把椅子拼成的“窄床”上,身上盖着那件已经半脱色了的军大衣,大概是听到了我下楼的声音,他一股脑坐了起来,军大衣随之滑落到地上。

“小周,你怎么没回去?”

“我看你和王总昨晚喝成那样,怕你俩晚上有啥事儿。有个清醒的人在,好歹有个照应”

我扶了扶依旧剧痛的额头“有水吗?”

“有有有”他下地从吧台下面的纸箱里拿出一瓶矿泉水递给我,我急忙拧开盖子喝了一半下去。

“宿醉了吧,你们昨晚混着三四种酒喝,今早肯定不好受”

“你再拿一瓶上去给王哥吧,他喝的比我多,肯定更难受了”

“好,我洗把脸就上去”

“哎,对了··有充电器吗?iPhone 5的”

“哦 有充电宝,在那边那个黑色背包外面口袋里”

“谢了~”

我把手机接上充电宝,然后拨通郑雨锋的电话,刚响了一声他就接起来了,然后就是劈里啪啦的夺命连环问。

“你跑哪去啦!!!整晚都不回来?!打电话也不接!我都差点报警啦!”

“我不是有给你发微信说在爆点跟王哥喝点酒嘛····”

“你只说喝点酒,又没说整晚不回来!今天中午还说好一起去疾控中心的!”

“艹!对哎!把这事儿忘了,那你现在在哪呢?去了吗?”

“我都已经回来了,现在在桃源呢“

“钟叔陪你去的?”

“我自己去的,今天周日钟叔很忙走不开“

“对不起对不起·····怎么样,怎么样,CD4 CD8稳定吗?药拿了吗?”

“数量比之前少了一些,但医生说这是正常现象,可控范围内。药也拿了···”

“·······”我清楚的明白,CD4与CD8的数值下降对于一个HIV病毒携带者来说意味着什么,更脆弱的免疫系统,更高的细菌感染几率以及更沉重的精神压力。

他从我的沉默中感觉到了什么“没事啦,我特意问了刘洋姐(主要负责郑雨锋的医生),她都说暂时不用担心啦。

“嗯,王哥这边有点事儿,所以昨晚喝多了,我处理一下晚上去找你们,咱一起吃晚饭”

“好的 等你”

“嗯 拜拜”

挂掉电话,刚好看到小周扶着王哥从楼梯走下来。

爆点的停业并不是由于经营不善入不敷出所致,而是由于这幢以前由俄国公司租赁多年做仓库的二层小楼已经有超过30年的历史了,它的红墙砖瓦与周围那些近几年才拔地而起的青砖水泥显得那样格格不入。于是房主就决定将这楼拆掉,准备盖一幢新的,这样就可以涨租金了。5月就要动工,也就是说,爆点4月之内就要结束营业,清算物品,走入历史。我当然有跟王军说了,大不了拿着违约金与之前的盈余找个新的地方东山再起,可王军却不是这么想,因为在他心里,爆点有且只有一个,在别的地方再开,就不是爆点了。不一样了。我懂他说的意思,同一个人到了不同的时间与环境都会变得不一样呢。

“最后再开一周吧,10年了,想好好的说个再见”王军的话虽然有气无力,但眼神却坚定无比。

我和小周都用力的点了点头。

可能人总是在离别的时候才会真的放下一切,不会再计较那些是是非非。

“如果爆点曾在你的回忆中闪耀过,那么请让它永远停留在你的回忆中吧,4月13~18日,全场酒水5折,因为可能永远不会再见,所以请你来一起好好说再见”郑雨锋手里拿着刚印好的宣传海报,一字一句认真的念了出来。念完他撇了撇嘴“真的要关了”

我点了点头,把海报小心翼翼的卷起来用绳子扎好“公众号也发了,你记得帮忙转一下吧”

“我会发给每一个我认识的人,包括东阳”

“你们还没互删呢?”

“没有,虽然不说话了,但····我也不知道”

“嗯,发吧”

“你呢,要发给陈井生吗?”

“······”

“哦 你们好像早就互删了吧”

“嗯,但····我还有他的手机号码,如果他没换的话,还有铛铛···自从去年万圣节那件事后,我跟他的联系就少了很多,也基本没有再在健身房遇到过他,他朋友圈又关闭了,也不知道到现在到底好不好”

“哈哈哈 感觉像是老朋友大聚会呢”

“毕竟,结局就应该有个结局的样子吧”

2015年4月15日,爆点最后一个周三小周末,人潮涌动。我第一次见到爆点在周三需要排队入场的,王哥亲自跑到吧台帮忙调酒,要不然小周一个人根本忙不过来,不仅舞池里面所有的小桌子都坐满了,周围站满了拿着酒杯的人。晚上八点刚过,酒吧音乐声渐小,灯光也变暗,一束追光把所有人的注意力都引到了舞台上,郑雨锋抱着吉他走了出来,我和钟叔急忙用力鼓掌叫好,带起了一波气氛,郑雨锋看到我们两个,不好意思的笑了笑,他走到立式麦克风前,轻轻的拍了拍麦克。

“嗯····大家好,我是刚来爆点工作没多久的流川枫(台下一片哄笑),我一直觉得这个艺名挺帅的,本来还想说发扬光大的,但可能没有太多机会了,其实我的本名里面也有一个锋字,不过不是枫叶的枫,而是锋利的风。我只说一次,我叫郑雨锋,希望大家可以记住(下面有人喊,记住帅哥啦!哄笑)”郑雨锋又有点不好意思了,他稍微清了清嗓子继续说道“其实我去年才第一次来爆点,而且去年也是我第一次来北京,爆点对我来说很特别,因为我在这里遇到了我非常非常爱的一个人,也是在这里,我们决定不要在一起了”他虽然面带笑容的讲着这件事,但我却深深的感受到了那每一个字后面的痛“但很奇妙的是,同样是在这里,我认识了现在特别特别重要的朋友,他现在变成了我的家人之一,所以我有时候想,我到底是幸福呢,还是不幸呢?本来我觉得我大概要用半辈子去思考这个问题,但我忽然就想通了。很多事,你以为不会变的,有一天可能忽然就变了。很多人,你以为不会变的,有一天也许忽然就变了。有的爱,你曾想会永恒,但却在某天就戛然而止。有的地方,你曾想会一直在那里,但它其实这周末就关门了。我们无奈,痛苦,不解,却又只能学着接受,然后继续前行,因为这就是生活的本质。没有什么是绝对的,你能决定的,永远就只有你自己而已”

他说完,将身后的高脚凳往前面拽了拽,坐了上去,弹起了吉他,唱起了歌。

为了触摸世界的伸出的双手

从不曾为无趣的灵魂停留

放弃对爱的找寻和对生活的温柔

岁月是躲在你身后的小偷

盗走爱哭的眼爱笑的脸孔

经历过就算无法拥有是否就足够

我对年少还有着贪恋

那些变成缺憾的心愿

转身谢幕并不是再见

最美好的留给了时间

不图一生变幻的心愿

只要来过就放肆装点

绽放不是焰火的终结

化成灰烬代替我冒险

《留给了时间》

郑雨锋的歌声让我看到了每个人最初的样子,

刚来爆点时拿着酒杯泼了那个对他毛手毛脚的老男人一脸葡萄酒的东阳,

刚搬进小开间每天拿着两三页自己打印出来的短剧台词摇头晃脑训练表情的陈井生,

第一次约好来一起健身却聊八卦聊了半个小时最后还被哑铃砸到脚的铛铛,

在更衣室来来回回渡步几次最后还是下定决心跑过来搭讪的天川海斗,

抱着一捧鲜花跌跌撞撞闯进休息室来告白却被我和东阳的赤身裸体吓得面红耳赤的郑雨锋,

他们每个人的样子都那么清晰,即便已经经过了那么多风风雨雨了,我依旧记得那么清楚,就犹如刀刻一般。大概是因为那就是每个人都最珍视的东西吧,在一切还未改变的时候,在一切还没有开始的时候,大家都是原本的样子,如果能一直那样多好····多好。

2015年4月18日,爆点开业的最后一天,我见到了陈井生。

这应该是我在搬离华贸公寓后第一次见到他本人吧(电视上偶尔会看到他的电视剧),因为身份不同的关系,他不方便进酒吧,所以我们两个人就在爆点旁边的一个卖卤煮的小摊子坐下了。他戴着口罩,鸭舌帽,半长名牌T衫,干净时尚。

“你还好吗?”他问。

“挺好的”我答。

“那就好”

我低头,用力的在大脑中搜索着要说的话,但结果总是一片空白,大概是因为从前我跟他说话的时候从来不需要经过大脑吧。

“我有看你的电视剧,那个《天亮之前说再见》蛮好看的”

“哈哈···你还看那个”

“有时候失眠睡不着,就看看”

“嗯”

又是一段尴尬的沉默,忽然他摘下了口罩,熟悉的面庞映了进来,只不过更精致好看了。

“我其实想跟你道个歉”

“啊?”

“这些日子,我在娱乐圈见了很多人,也遇到了很多事,每天都要说很多假话,做很多违心的事,偶尔想起跟你在一起住小开间的时候,那时··真的真的很开心,你那么照顾我,帮助我,可我却····唉···想起来觉得自己真的不是个东西”陈井生说着说着哽咽了起来,我没料到他会这个样子,急忙从包里拿了几张纸巾递给他“别哭哦,要是被别人拍到了,指不定明天八卦小报怎么写了”

“我就是觉得,你说···我要是再也遇不到像你这样的朋友了怎么办?我怎么就那么蠢,还让你走,还对你那么冷漠···我真的”

“好了好了,都过去了,别想这些了”我像从前那样,拍了拍他的肩膀,抓了抓他的头。

“我知道我问这个其实很····但如果你愿意的话,随时可以搬过来住····”

我笑着摇了摇头“谢谢你,陈井生”

他叹了口气,点了点头,慢慢起身“我还有个节目要去赶···我的电话一直没换”

“嗯”我也起身,拥抱了他一下。

这就算是我和陈井生的结局吧。

有一种悲伤,不是不能在一起,而是从来没在一起过。

(未完待续)