HDFS总结

一、简介

1.什么是HDFS?

利用网络将文件存储在多个主机上

2.特点

1)流数据读写:HDFS目标是处理批量数据,为了提高数据吞吐量,采用流数据的读取方式;

2)简单一致的文件模型:一次写入、多次读取的简单模型,文件一次写入,之后只能读取;

3)超大规模数据集:可以存储PB级别的数据;

4)高可用性:可以自动检测硬件故障,并自动恢复;

3.基本概念

1)数据块

默认块的大小为64M,大于一般的文件系统,目的是最小化寻址空间。但是由于mapreduce一次只能处理一个数据块,块太大时会影响map任务的数量,降低并行处理速度。

数据分块有一下几个好处:第一、文件大小可以大于任一磁盘的大小;第二、简化系统设计,计算每个磁盘可以存储多少个块就好了;第三、方便数据备份

2)命名空间

HDFS中文件存储的命名空间包含目录、文件和块(普通文件系统只有目录和块)。

3)namenode

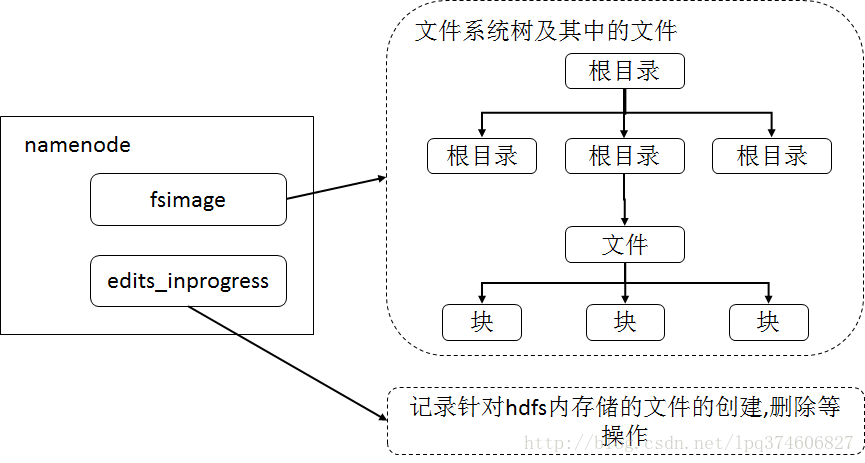

一个HDFS集群中只有一个namenode,该节点负责管理该集群的命名空间(不太好理解),包括两个文件 FsImage和EditLog(这个永久存储在本地磁盘)。其中FsImage维护系统文件树及文件夹中所有的文件和文件夹元数据(只涉及文件夹和文件);EditLog负责记录所有对文件的创建、删除、重命名等操作。namenode中还存储了文件中各个块的存储位置,但不是永久存储,而是在每次HDFS启动时由datanode创建,通知namenode保存.

4)datanode

负责数据的存储和读取,定期向namenode发送自己所存储的块的列表。

二、实践

1.利用shell进行交互

在HDFS中文件是以块的形式存储在本地linux文件系统中,没有绝对路径(即cd命令不可用),是相对路径,相对于当前用户的路径,比如hadoop fs -ls a/xx 访问的是相对于当前用户(/user/lpq)的相对路径,如果写完整就是/user/lpq/a/xx

1)启动hadoop

格式化namenode的命令: hdfs namenode -format

启动hdfs: start-dfs.sh

2) hdfs文件系统的根路径是"/"

hadoop fs -mkdir /input

hadoop fs -ls /

Found 1 items

drwxr-xr-x - lpq supergroup 0 2016-10-10 23:04 input

2.利用java API交互

1)写入文件

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

try{

//设置hdfs的配置文件中配置节

Configuration conf=new Configuration();

//为什么去掉下面的两行就不行

conf.set("fs.defaultFS","hdfs://localhost:9000" );

conf.set("fs.hdfs.impl", "org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem");

//1.利用设置的配置文件来实例化FileSystem

FileSystem fs =FileSystem.get(conf);

byte[] buffer="Hello world!".getBytes();

String Filename="test";

//设置HDFS的输入流

FSDataOutputStream os=fs.create(new Path(Filename));

//写入数据

os.write(buffer,0,buffer.length);

System.out.println("creat "+Filename);

os.close();

fs.close();

}

catch(Exception e){

e.printStackTrace();

}

}

}

2)读取文件

package chapter3;

import java.io.BufferedReader;

import java.io.InputStreamReader;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;

import org.apache.hadoop.fs.Path;

import org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream;

public class Chapter3_2 {

public static void main(String[] args) {

try{

Configuration conf=new Configuration();

conf.set("fs.defaultFS","hdfs://localhost:9000" );

conf.set("fs.hdfs.impl", "org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem");

FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

Path file=new Path("test");

FSDataInputStream is=fs.open(file);

BufferedReader bd=new BufferedReader(new InputStreamReader(is));

String content=bd.readLine();

System.out.println(content);

bd.close();

fs.close();

}

catch(Exception e){

e.printStackTrace();

}

}

}

3)判断文件是否存在

package chapter3;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;

import org.apache.hadoop.fs.Path;

public class Chapter3_3 {

public static void main(String[] args) {

try{

Configuration conf=new Configuration();

conf.set("fs.defaultFS","hdfs://localhost:9000" );

conf.set("fs.hdfs.impl", "org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem");

FileSystem fs =FileSystem.get(conf);

String file="test";

if(fs.exists(new Path(file)))

System.out.println("File exists");

else

System.out.println("File not exists");

}

catch(Exception e){

e.printStackTrace();

}

}

}

3.异常处理

1)hdfs中namenode,datanode等日志存放位置在hadoop-env.sh中配置,当出现错误时首先排查日志文件;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下内容转自博客 https://www.cnblogs.com/wxplmm/p/7239342.html

首先我们来认识一下HDFS, HDFS(Hadoop Distributed File System )Hadoop分布式文件系统。它其实是将一个大文件分成若干块保存在不同服务器的多个节点中。通过联网让用户感觉像是在本地一样查看文件,为了降低文件丢失造成的错误,它会为每个小文件复制多个副本(默认为三个),以此来实现多机器上的多用户分享文件和存储空间。

HDFS特点:

① 保存多个副本,且提供容错机制,副本丢失或宕机自动恢复。默认存3份。

② 运行在廉价的机器上。

③ 适合大数据的处理。因为小文件也占用一个块,小文件越多(1000个1k文件)块越 多,NameNode压力越大。

如:将一个大文件分成三块A、B、C的存储方式

PS:数据复制原则:

除了最后一个块之外的文件中的所有块都是相同的大小。

HDFS的放置策略:

是将一个副本放在本地机架中的一个节点上,另一个位于不同(远程)机架中的节点上,而最后一个位于不同节点上远程机架。

涉及到的属性:

块大小:Hadoop1版本里默认为64M,Hadoop2版本里默认为128M

复制因子:每个文件加上其文件副本的份数

HDFS的基本结构

![]()

如上图所示,HDFS基本结构分NameNode、SecondaryNameNode、DataNode这几个。

NameNode:是Master节点,有点类似Linux里的根目录。管理数据块映射;处理客户端的读写请求;配置副本策略;管理HDFS的名称空间;

SecondaryNameNode:保存着NameNode的部分信息(不是全部信息NameNode宕掉之后恢复数据用),是NameNode的冷备份;合并fsimage和edits然后再发给namenode。(防止edits过大的一种解决方案)

DataNode:负责存储client发来的数据块block;执行数据块的读写操作。是NameNode的小弟。

热备份:b是a的热备份,如果a坏掉。那么b马上运行代替a的工作。

冷备份:b是a的冷备份,如果a坏掉。那么b不能马上代替a工作。但是b上存储a的一些信息,减少a坏掉之后的损失。

fsimage:元数据镜像文件(文件系统的目录树。)

edits:元数据的操作日志(针对文件系统做的修改操作记录)

namenode内存中存储的是=fsimage+edits。

NameNode详解

作用:

Namenode起一个统领的作用,用户通过namenode来实现对其他数据的访问和操作,类似于root根目录的感觉。

Namenode包含:目录与数据块之间的关系(靠fsimage和edits来实现),数据块和节点之间的关系

fsimage文件与edits文件是Namenode结点上的核心文件。

Namenode中仅仅存储目录树信息,而关于BLOCK的位置信息则是从各个Datanode上传到Namenode上的。

Namenode的目录树信息就是物理的存储在fsimage这个文件中的,当Namenode启动的时候会首先读取fsimage这个文件,将目录树信息装载到内存中。

而edits存储的是日志信息,在Namenode启动后所有对目录结构的增加,删除,修改等操作都会记录到edits文件中,并不会同步的记录在fsimage中。

而当Namenode结点关闭的时候,也不会将fsimage与edits文件进行合并,这个合并的过程实际上是发生在Namenode启动的过程中。

也就是说,当Namenode启动的时候,首先装载fsimage文件,然后在应用edits文件,最后还会将最新的目录树信息更新到新的fsimage文件中,然后启用新的edits文件。

整个流程是没有问题的,但是有个小瑕疵,就是如果Namenode在启动后发生的改变过多,会导致edits文件变得非常大,大得程度与Namenode的更新频率有关系。

那么在下一次Namenode启动的过程中,读取了fsimage文件后,会应用这个无比大的edits文件,导致启动时间变长,并且不可控,可能需要启动几个小时也说不定。

Namenode的edits文件过大的问题,也就是SecondeNamenode要解决的主要问题。

SecondNamenode会按照一定规则被唤醒,然后进行fsimage文件与edits文件的合并,防止edits文件过大,导致Namenode启动时间过长。

DataNode详解

DataNode在HDFS中真正存储数据。

首先解释块(block)的概念:

- DataNode在存储数据的时候是按照block为单位读写数据的。block是hdfs读写数据的基本单位。

- 假设文件大小是100GB,从字节位置0开始,每128MB字节划分为一个block,依此类推,可以划分出很多的block。每个block就是128MB大小。

- block本质上是一个 逻辑概念,意味着block里面不会真正的存储数据,只是划分文件的。

- block里也会存副本,副本优点是安全,缺点是占空间

SecondaryNode

执行过程:从NameNode上 下载元数据信息(fsimage,edits),然后把二者合并,生成新的fsimage,在本地保存,并将其推送到NameNode,同时重置NameNode的edits.

工作原理(转自“大牛笔记”的博客,由于实现是清晰,受益很大,在此不做改动)

写操作:

![]()

有一个文件FileA,100M大小。Client将FileA写入到HDFS上。

HDFS按默认配置。

HDFS分布在三个机架上Rack1,Rack2,Rack3。

a. Client将FileA按64M分块。分成两块,block1和Block2;

b. Client向nameNode发送写数据请求,如图蓝色虚线①------>。

c. NameNode节点,记录block信息。并返回可用的DataNode,如粉色虚线②--------->。

Block1: host2,host1,host3

Block2: host7,host8,host4

原理:

NameNode具有RackAware机架感知功能,这个可以配置。

若client为DataNode节点,那存储block时,规则为:副本1,同client的节点上;副本2,不同机架节点上;副本3,同第二个副本机架的另一个节点上;其他副本随机挑选。

若client不为DataNode节点,那存储block时,规则为:副本1,随机选择一个节点上;副本2,不同副本1,机架上;副本3,同副本2相同的另一个节点上;其他副本随机挑选。

d. client向DataNode发送block1;发送过程是以流式写入。

流式写入过程,

1>将64M的block1按64k的package划分;

2>然后将第一个package发送给host2;

3>host2接收完后,将第一个package发送给host1,同时client想host2发送第二个package;

4>host1接收完第一个package后,发送给host3,同时接收host2发来的第二个package。

5>以此类推,如图红线实线所示,直到将block1发送完毕。

6>host2,host1,host3向NameNode,host2向Client发送通知,说“消息发送完了”。如图粉红颜色实线所示。

7>client收到host2发来的消息后,向namenode发送消息,说我写完了。这样就真完成了。如图黄色粗实线

8>发送完block1后,再向host7,host8,host4发送block2,如图蓝色实线所示。

9>发送完block2后,host7,host8,host4向NameNode,host7向Client发送通知,如图浅绿色实线所示。

10>client向NameNode发送消息,说我写完了,如图黄色粗实线。。。这样就完毕了。

分析,通过写过程,我们可以了解到:

①写1T文件,我们需要3T的存储,3T的网络流量贷款。

②在执行读或写的过程中,NameNode和DataNode通过HeartBeat进行保存通信,确定DataNode活着。如果发现DataNode死掉了,就将死掉的DataNode上的数据,放到其他节点去。读取时,要读其他节点去。

③挂掉一个节点,没关系,还有其他节点可以备份;甚至,挂掉某一个机架,也没关系;其他机架上,也有备份。

读操作:

![]()

读操作就简单一些了,如图所示,client要从datanode上,读取FileA。而FileA由block1和block2组成。

那么,读操作流程为:

a. client向namenode发送读请求。

b. namenode查看Metadata信息,返回fileA的block的位置。

block1:host2,host1,host3

block2:host7,host8,host4

c. block的位置是有先后顺序的,先读block1,再读block2。而且block1去host2上读取;然后block2,去host7上读取;

上面例子中,client位于机架外,那么如果client位于机架内某个DataNode上,例如,client是host6。那么读取的时候,遵循的规律是:

优选读取本机架上的数据。

运算和存储在同一个服务器中,每一个服务器都可以是本地服务器

补充

元数据

元数据被定义为:描述数据的数据,对数据及信息资源的描述性信息。(类似于Linux中的i节点)

以 “blk_”开头的文件就是 存储数据的block。这里的命名是有规律的,除了block文件外,还有后 缀是“meta”的文件 ,这是block的源数据文件,存放一些元数据信息。

数据复制

NameNode做出关于块复制的所有决定。它周期性地从集群中的每个DataNode接收到一个心跳和一个阻塞报告。收到心跳意味着DataNode正常运行。Blockreport包含DataNode上所有块的列表。

参考文献:

http://www.cnblogs.com/laov/p/3434917.html

https://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-cn-hadoop-name-node/

http://www.cnblogs.com/linuxprobe/p/5594431.html

一、什么是FSImage和EditsLog

我们知道HDFS是一个分布式文件存储系统,文件分布式存储在多个DataNode节点上。一个文件存储在哪些DataNode节点的哪些位置的元数据信息(metadata)由NameNode节点来处理。随着存储文件的增多,NameNode上存储的信息也会越来越多。那么HDFS是如何及时更新这些metadata的呢?

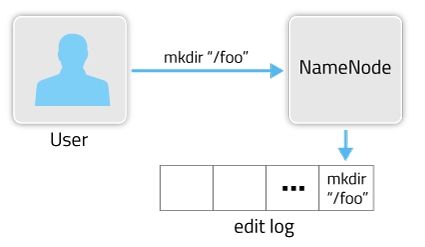

在HDFS中主要是通过两个组件FSImage和EditsLog来实现metadata的更新。在某次启动HDFS时,会从FSImage文件中读取当前HDFS文件的metadata,之后对HDFS的操作步骤都会记录到edit log文件中。比如下面这个操作过程

那么完整的metadata信息就应该由FSImage文件和edit log文件组成。fsimage中存储的信息就相当于整个hdfs在某一时刻的一个快照。

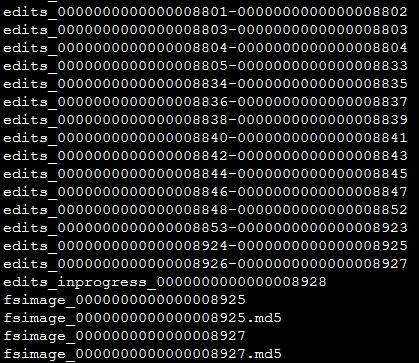

FSImage文件和EditsLog文件可以通过ID来互相关联。在参数dfs.namenode.name.dir设置的路径下,会保存FSImage文件和EditsLog文件,如果是QJM方式HA的话,EditsLog文件保存在参数dfs.journalnode.edits.dir设置的路径下。

在上图中可以看到,edit log文件以edits_开头,后面跟一个txid范围段,并且多个edit log之间首尾相连,正在使用的edit log名字为edits_inprogress_txid。该路径下还会保存两个fsimage文件,文件格式为fsimage_txid。上图中可以看出fsimage文件已经加载到了最新的一个edit log文件,仅仅只有inprogress状态的edit log未被加载。在启动HDFS时,只需要读入fsimage_0000000000000008927以及edits_inprogress_0000000000000008928就可以还原出当前hdfs的最新状况。

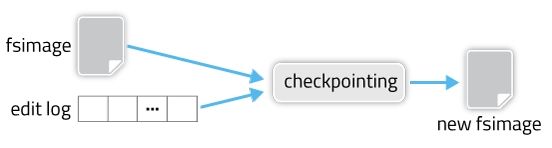

但是这里又会出现一个问题,如果edit log文件越来越多、越来越大时,当重新启动hdfs时,由于需要加载fsimage后再把所有的edit log也加载进来,就会出现第一段中出现的问题了。怎么解决?HDFS会采用checkpoing机制定期将edit log合并到fsimage中生成新的fsimage。这个过程就是接下来要讲的了。

二、Checkpoint机制

fsimage和edit log合并的过程如下图所示:

其实这个合并过程是一个很耗I/O与CPU的操作,并且在进行合并的过程中肯定也会有其他应用继续访问和修改hdfs文件。所以,这个过程一般不是在单一的NameNode节点上进行从。如果HDFS没有做HA的话,checkpoint由SecondNameNode进程(一般SecondNameNode单独起在另一台机器上)来进行。在HA模式下,checkpoint则由StandBy状态的NameNode来进行。

什么时候进行checkpoint由两个参数dfs.namenode.checkpoint.preiod(默认值是3600,即1小时)和dfs.namenode.checkpoint.txns(默认值是1000000)来决定。period参数表示,经过1小时就进行一次checkpoint,txns参数表示,hdfs经过100万次操作后就要进行checkpoint了。这两个参数任意一个得到满足,都会触发checkpoint过程。进行checkpoint的节点每隔dfs.namenode.checkpoint.check.period(默认值是60)秒就会去统计一次hdfs的操作次数。

三、HA模式下Checkpointing过程分析

在HA模式下checkpoint过程由StandBy NameNode来进行,以下简称为SBNN,Active NameNode简称为ANN。

HA模式下的edit log文件会同时写入多个JournalNodes节点的dfs.journalnode.edits.dir路径下,JournalNodes的个数为大于1的奇数,类似于Zookeeper的节点数,当有不超过一半的JournalNodes出现故障时,仍然能保证集群的稳定运行。

SBNN会读取FSImage文件中的内容,并且每隔一段时间就会把ANN写入edit log中的记录读取出来,这样SBNN的NameNode进程中一直保持着hdfs文件系统的最新状况namespace。当达到checkpoint条件的某一个时,就会直接将该信息写入一个新的FSImage文件中,然后通过HTTP传输给ANN。

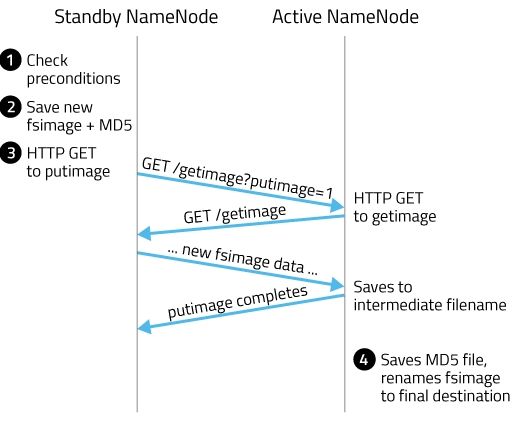

如上图所示,主要由4个步骤:

1. SBNN检查是否达到checkpoint条件:离上一次checkpoint操作是否已经有一个小时,或者HDFS已经进行了100万次操作。

2. SBNN检查达到checkpoint条件后,将该namespace以fsimage.ckpt_txid格式保存到SBNN的磁盘上,并且随之生成一个MD5文件。然后将该fsimage.ckpt_txid文件重命名为fsimage_txid。

3. 然后SBNN通过HTTP联系ANN。

4. ANN通过HTTP从SBNN获取最新的fsimage_txid文件并保存为fsimage.ckpt_txid,然后也生成一个MD5,将这个MD5与SBNN的MD5文件进行比较,确认ANN已经正确获取到了SBNN最新的fsimage文件。然后将fsimage.ckpt_txid文件重命名为fsimage_txit。

通过上面一系列的操作,SBNN上最新的FSImage文件就成功同步到了ANN上。