本文参加七大主题征文活动

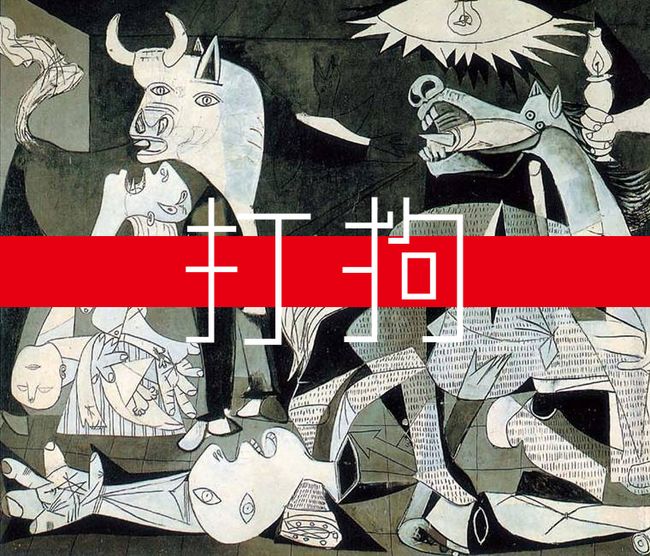

主题:魔幻现实主义

今天没下雨,黄昏时没有夕阳,没有晚霞,天色却不暗,灰灰的亮堂,有一些风,都是很往常的天气。我和哥哥弟弟照常兴高采烈的放学回家,一般会在看电视之前跟我们养的一只狗先玩一会儿。

到地坝里,第一眼却没在寻常位置看见白色的土狗,我们唤它小白的,然后嗲嗲婆婆过来告诉我们,我们的小白死了,被人毒死了。

我和哥哥弟弟都愣了,随即我听见稚嫩的脏话在耳边源源蹦出:“日妈是哪个干的”“为啥子要打我们的狗”“妈卖批”……哥哥弟弟骂的很认真,我却觉得骂的很搞笑——但我忍住没笑,现在不是发笑的时候。我也没有加入骂战,我还只是一个十岁的女孩子,虽然会讲脏话,但是小白死了,日决一个不知是谁的凶手没有用,我在想一些别的事情。

小白是土生土养的土狗,长得不乖,也不纯白,有些黑毛间杂,或许它也可以是只黑狗,只是我们决定它是小白。小白虽然长得不乖,性情却是极乖顺的,每天兴奋的等着我们放学,夸张的伸舌头摇尾巴,我们都很喜欢它对我们的热情。它是一只好狗,只对陌生人才展示一只土狗的野蛮。

是春天,田间的油菜花都开了,好看的很,绿是绿,黄是黄,颜色新鲜的让人想吃一口,在纵横交叉的田埂上蹦跳,闻到淡淡油味的花香,可以作一个色彩斑斓的想象。可是每年这个时候,伴随的都是煞风景的流言,一句一句打烂我的想象——村民都讲,大人都告诉小孩子:油菜花开了,要提防疯狗咬人了。

所以这一次,为了避免疯狗咬人,干脆提前打狗,让它们连疯都没机会疯。婆婆说的大概是这么个意思。

狗死在哪儿呢?

我没见到尸体,我忘记了婆婆嗲嗲说的毒死后埋尸的地点,我告诉自己它就死在离我们屋前地坝下十来米高,十来米远的旱田里。它死时是什么样子,被埋的时候是什么样子,我都不知道。

田是干的,没到种稻的季节,今年田地的主人不知道什么原因也没种油菜,就那样空着。我们天天站在地坝里俯视那田,谁能想到那会成了我们白狗的墓地。

我也忘了是谁干的,谁打了我们的狗,嗲嗲婆婆也许告诉过我们是村上组织的打狗队,但一个队伍人数必然不少,年幼的我不认识也记不住那么多人。我闷在心里哀悼白狗,却流不出眼泪。

我应该给白狗报仇,它是我们的玩伴,它欢快的身影总让我们开心的笑,我应该给它报仇,虽然我不知道具体是谁谋害了我们的狗,但我心里其实已经列出了嫌疑人名单,我知道村里有两个人完全可以承担这个罪名。

苟三清是我们村里出了名的不孝子,坏人,干的坏事至少有一个大的能把我都装下的箩筐那么多。

他打他的老母亲,三天两头的打,不问理由,不论好坏,就是一通乱打,把她当成一个受气包一样,一不顺心拳头就胡乱挥在八十岁的形销骨立的干瘪身体上,打得老婆婆哭天抢地,惊声求饶,一直到打断了老婆婆的一条腿,仍然没有收手。

他还抢老婆婆的钱,编草辫子、挖麻圆、打野菜,几番折腾换下的几块钱,掖着藏着,还是被他翻箱倒柜找到,抢去喝二两白酒,或者抽一包烟。老婆婆寄他篱下,只能任他压迫剥削:给他们做饭洗衣服打扫不敢马虎;帮他们喂猪,吃肉却从来没有她的份,扔掉都不给她吃;连灯都不许点,怕浪费电。老婆婆的腿瘸着,眼睛更灰的厉害了,真可怜。

而且苟三清还打他的媳妇儿。其实他的媳妇长得结实,做事麻利,人人都说她干农活是一把好手,是个能干媳妇。媳妇的脾气并不乖顺,三不打时跟人吵架,因为田啊菜啊水啊的一些琐事。她吵架也很厉害,面色冷静,三句一顿喘口气,脏话不带重样儿,唯一的共通点是围绕着男女身体和关系的那点事,我们村骂人都这样骂,我都听得懂,有时觉得难听,有时竟觉得有趣。她也不善良,自私自利,小偷小摸的事没少干,这些都是实情,是她的邻居我的发小亲口告诉我的,铁证无疑。

但总之我不能理解,一个这么凶悍的女人竟然甘愿被他男人打,而且这个男人还不及她高,因为喝酒抽烟干干瘦瘦像个痨鬼。她要是愿意,还手打男人才是对的。我一直想不明白,婆婆也没给我解释清楚。

苟三清还有一儿一女,幸好不像他,姐姐早就被辍了学逼出沿海城市打工养家。远离爸爸,对姐姐来说不定是件好事,这是婆婆的观点,应该是对的;弟弟是我们的玩伴,因为弟弟比我们大,在我们面前比较有威严,而且为人蛮不错,所以我们虽然不服他的爸爸,却愿意服他。在这一点上,我们是善恶分明的。

我时常想,苟三清怎么可以这么坏,坏到底子里,没一个人的样子。所以我的小白被打一定有他的份,因为打狗队还有报酬,这样坏又能赚到喝酒钱的事他不可能不干。我坚信,他应该受到惩罚,像白狗那样惨厉的惩罚。

有一天清晨,确实是清晨,大约七点的样子,天色淡然,空气清澈中渗出凉意。我去河那边的杂货店买几刀火纸,去给我已去世的爸爸烧烧。这是嗲嗲叮嘱我的,婆婆也给我念叨儿子托梦给她,让她寄点钱给他在下面用,我仿佛像是去帮助他们完成一个任务,于是尽责的早早起床去了,没想到回来的路上遇到苟三清。

我的心里已经跟他正面交锋千百回了,可是实战却不知道该怎么办,我不能劈头盖脸上去问他是不是打了我的狗,他要是否认我就没辙了。我路过他,只能咬着牙,做出我最凶恶最恨人的样子,同时翻出白眼,想狠狠剜他一眼,让他意识到他做错了一些事,这些事惹怒了我,他应该为这些错事受到惩罚,然后内心愧疚……但他压根儿没有转头看我,他在跟一个妇女说话,那个妇女应该是隔壁村一个人家。

我看到他穿着依然邋遢,上面一件洗旧破洞的红色背心,牛仔裤子松松垮垮挂在腰上要掉不掉的样子,裤腰低,侧面露出红色内裤的一角,隔着脏兮兮的肉,跟红色背心遥相呼应。脚上还趿拉一双脏兮兮的脱鞋。

我假装冷漠目不斜视的从他身边走过,好巧不巧正听到他说:“不知道她跑哪儿去了,这次要是有本事不回来,那他妈以后都别回来了!”“要回来的要回来的,肯定要回来的。”那个妇女赶忙客套着应和他。

苟三清的媳妇儿跑了,被他打跑了。哈哈哈哈,知道这事,我第一反应就是想大笑,你也有今天。这不是第一次了,以前媳妇就被他打跑过,不过白天跑出去晚上也就回来了,这次一晚上了都没回来,看来是气急了,存心要跟他斗上一回,说不定就此断了也是。看得出苟三清是慌了,一大早寻出了河那边。

我不想用幸灾乐祸形容自己,但我当时的行为也差不多,让他以这种方式受惩,让他感到痛苦,我就开心了,我当做是为我的白狗报仇,出了一口恶气!我高兴得连连在心底期待,不要回来,希望他的媳妇再也不要回来了。

我和我的小伙伴们跟苟红四都不熟,他家离我们都比较远。我们跟他的女儿也不熟,但知道他的女儿叫小翠,好俗气的名字,小翠跟我们一个年级,不同班。

我们都不喜欢小翠,原因有很多,因为她的名字俗气,因为她长得不漂亮,因为她天生脑子笨缺根筋,却又倔脾气,学习成绩差,浑身没有一个可以讨好我们的地方。我们看不起她,不喜欢她,但都没有表现得很明显,我们知道小孩子应该怎样天真纯良,只用在暗地里推波助澜就可以。

放学路上又有调皮的男孩子明里暗里的嘲讽她,我们跟着发笑,没一个人有帮她的想法。她听懂了,恼羞成怒,但她甚至不会还嘴,只好采取最简单粗暴的办法,她气冲冲大力推了那个调皮的男孩一把。我们当时一列走在细细的田埂上,她本身比男孩还高一些、结实一些,她一推,不期然男孩便往后倒去,摔下了离田埂一米来高的水田里,屁股着地,摔得一身一脸的泥水。

那个男孩子急忙下意识挣扎着爬起来站直,慌张的神情像是受了灾,有点害怕。抬头望望我们,再看看自己,愣了一下,好像还没反应过来发生了什么,我们也都停下了嬉笑,愣愣的来回扫视小翠和男孩,直到一阵嚎啕大哭的响起。

那男孩子嚎啕大哭,哭的委屈无比,边哭边抬胳膊肘蹭脸上的泥,然后攀着田壁往上爬。我们也反应过来,连忙伸手拉他,同时嘴里责骂小翠,以表示我们对他的关心以及对小翠的厌恶来博得他的认同。

男孩爬上田坎了,却已经哭的顾不上还手,一个劲的用泥手指着小翠说,“我要告你,我要告你”……然后一路抹着泪哭着回去了。

发生了这么大一件事,我们已经有些慌神,听到男孩要告到大人那里去,更是害怕了,也各自赶紧回家,以免被扯上关系。

这件事后大家对小翠嫌恶到了极点,她怎么可以又笨又说不得,蛮不讲理,一点修养都没有。于是大家都离她远远的,将她彻底孤立了。后来我们去了镇上的小学读书,对小翠的情况彻底不知。我们只是少了一个欺压以获得优越感的对象,没人会在乎。

直到我再次听到小翠的消息,是跟他的爸爸苟红四绑在一起的一条爆炸性的消息。

事情从村里一个婆子的见闻讲起。这个婆婆一天路过小翠家,她坐在路边的一个大石头上发呆。她那时已经辍学,不读书的小翠更加的木楞。那婆婆看见她,跟她打招呼,不经意细看却吓了一跳,这女娃的肚子咋这么大!怕是肚子吃坏了,或是得了什么怪病,又好心,便告诉苟红四叫他带着女子去医院看看;又好奇,四处跟人讲了这事,惹得村里一时间议论纷纷。

一周后,小翠突然消失又突然出现了,还是经常坐在那块石头上发呆,还是不笑,脸上眼里都是一样的木楞,但是肚子是消下去了,隔着衣物看就是跟她体重相匹配的平坦。

我还在猜是怎么回事,婆婆立即迫不及待的把结果丢给我了:是怀孕了!谁的孩子?还能是哪个的,就是她爸爸干的好事!证据呢?小翠屋头,她爸爸,她几岁的弟弟,和她自己,就三个人,她妈妈一直在外面打工,他爸爸就带着她睡觉,不是他还能是哪个?小翠是个傻子,啥都不懂,肚子大成这样都不晓得是咋个了,苟红四一天忙活路也没管过她,都不知道他女儿怀了他的娃儿了……

这他妈是不是个畜生干的事!婆婆说着说着忍不住恨声骂了出来,我听傻了,啊,怎么会这样……小翠多大了我不清楚,只知道她比我们大一点点,原本跟我们读一个年级。

这件事疯传过一阵后又销声匿迹了,苟红四的老婆也听闻了这个事,但什么也没说。村里总有别的新鲜事。

我很少能遇到苟红四,我就在心里模拟遇到他的场景,然后鄙夷的瞪他,嫌恶他,像以前对苟三清做的那样。我觉得村民看他的眼光有些异样,对他的厌恶甚至大过对苟三清的,我就知道苟红四更坏,打我的小白他一定是主犯!我在心里对他下刑,狠狠的唾弃他,有机会还要更严厉的惩罚他。

一天晚上我去蹲茅厕,百无聊赖,在昏暗的茅厕里东瞧西看,除了飞虫其他都是静悄悄的。突然,一撇间视线好像扫到什么东西在动,我急忙将视线拉回去,看到是门后那里,半明半暗的角落,有个什么活物。

我紧盯着一动不动的看,有毛好像灰灰的,我怀疑是一只耗子,在家里耗子也成了老房客,总是大摇大摆的在人眼前出现。那活物一直在动,直到动到了亮处,我才看清,那竟然是一只小小的鸟,是麻雀!

我惊讶不已,没想到茅厕里竟然会有小鸟,鸟一直在啄墙底的一个洞,好像就是从那个洞里突然出现的。我没想过一只鸟怎么会从一个老鼠洞一般的地方钻出来,我看出它丝毫没有飞走的意思,于是很兴奋。我想到,等我上完厕所就悄悄过去,逮了它,就可以拿去跟我的伙伴们炫耀了:“看,我徒手抓到了麻雀!”“哇,你怎么抓到的!”“哼哼,不告诉你~”……

越想我却激动,迅速解决了穿好裤子,期间眼睛一直没有离开那只鸟,蹑手蹑脚的就往角落靠过去。

悄然走近,准备再近距离的看看,小鸟却突然一下子没影了,太突然了,不是用一瞬间能形容的突然,用闪念形容都嫌不够。我瞬间慌了,急忙走过去,把门拉开让灯光照进阴影的地方,再看,哪里有鸟,又去看墙底,根本连那个洞也没有!

我看了又看,蹲下去用手挨着墙角摸,生怕是眼睛看错了,可是墙实实在在是完整的,没有鸟,也没有洞,我刚刚亲眼见到的东西,全都完全消失了,就跟从不存在一样。

我难以置信,去跟嗲嗲婆婆还有哥哥弟弟讲,可是竟然没一个人信我,都说我看错了,脑袋里在想什么,并且对那只奇怪的小鸟表现得毫无兴趣。他们都这样说,以至于我也不得不怀疑自己,是不是真的灯光太暗了,我错看了什么影子,然后自己加了活跃的想象而已。

一边怀疑一边肯定,我不敢轻易相信自己的眼睛说的,也不敢轻易相信自己的脑子说的,我不知道是它们其中哪一个骗了我,或者是他们的脑子骗了我。我迷糊着睡了过去。

半夜突然被狗叫声吵醒,我还以为是在做梦,迷糊中听到有人似乎在很远的地方喊,喊的是我嗲嗲的名字,喊的很急。

“显围,显围……”

“哪个在喊?”我听到爷爷起来开门的声音。

“我,红四!”听到来人名字我一下子醒了,是我仇人,我赶忙竖起耳朵听他们说话,大半夜的找我嗲嗲干嘛?

“啥子事?”他们都是扯着嗓门喊,同时我听清外面下雨了,很响的雨声混杂着,喊声被雨打碎,合着雨声琐碎的响,跟雨一样的密急。

“快来帮忙,三清喝酒喝多了,酒精中毒,吐了好多血,怕是伤到肝了。街上医院的车拿上就来,我们赶忙把他抬到公路上去等车。”

我躺在床上没动,听到嗲嗲应声答应“好”,很快就收拾好去了。

我不怪嗲嗲去帮助我的两个敌人,我心里很清楚,第一,我嗲嗲不是狠心的坏人,他愿意做一些善事;第二,村里人对坏事的容量一向很大,对做坏事的人也是一样,在他们那里都可以过去,默契的当做一切都不值一提的样子,最终回归邻里乡亲的互相帮扶职责。

另一方面我很开心,我又可以祈祷,苟三清吐那么多血,治不好,就死在路上吧;苟红四也不要回来了,雨天路滑,他就摔死在回家的路上吧。这样,就算是为我的白狗彻底报仇了!

听着雨声,这样嘚瑟地想着想着又睡过去了。第二天一大早,我刚从床上爬起来,就听到嗲嗲和婆婆在院子里说话,恰好听到婆婆问:“苟三清咋样了?”

“街上医院治不到,直接又送到县城医院去了。”治不好?真的有戏!

“那治不治得好?”

“那我咋个晓得,昨晚上抬他的时候他还在吐血,吐的一身都是,哼……”嗲嗲最后一个音仿佛是在感叹当时的场面有多骇人,我也仿佛看见苟三清吐得浑身是血的场景,我立在一旁冷眼看着就像他的死神来到一样。

“那怕是难说了。”婆婆做了个结尾,听不出来她抱着什么样的态度。

我彻底放了心,小白在天有灵,打狗的人终于有报应了。我开心得忘了问我另一个仇人的情况,不知道他是否也能如我所愿。

后来过了很久,某一天很意外的得知,苟红四摔了一跤。不在那天雨夜,就是很平常的某一天,在外面做活儿,不小心摔了一跤。可惜,并不严重,留下一点小伤而已。

半个月后,苟三清也从医院回来了,恢复的很不错。他的媳妇早就回来了,他吐血那天晚上是他媳妇叫的人,只是当时我不知道。我放学路上看见他,隔着几根田埂,他手里提了一小瓶二锅头,不时摸起来咂两口,美美的。我看他,他也眯着眼睛笑着看我,脸色跟红背心一样红润。

小翠嫁人了,对象的手脚不太方便。对象的家里人对我们村子的流言有耳闻,但他们依然和和谐谐的,结成了亲家。第二年,小翠生下了一个女儿。又一年,我在村里马路上遇见她,她看着我,怀里抱着她的女儿。她看着我的眼神始终木楞,一丝波澜也没有,好像从那时开始,就再也没变过了。

最终我想要打的狗没有受到惩罚,打我狗的人依然过得很好,只有我的小白,彻底的冤死了。