我去寺庙上香,出来时发现鞋子被偷走了 | 生活在印度

![]()

因为种种因素,人们总在认识并想象一个“脏乱差”的印度。即使是2020年的今天,围绕它的关键词还是蝗灾、恐怖袭击、疫情崩盘,而罕能得见或光鲜或破败的真实生活现场。本文作者是一位印度籍记者、作家,因家族经商致富,早年移居到美国纽约,二十余年后携妻子回国“寻根”,把在孟买经历、体验、见证的一切都记录下来,发表成书。

在开篇的文章里,他说,印度人纷纷来到孟买,是因为“饿不死”。这似乎对为什么人们都愿意挤进现代都市、世界各地的城市异观从何而来也是一种回答。而爆炸的人口一边在填满和掏空印度孟买,一边也在为某个沉沦的世界未来敲响警钟——“孟买的今天便是全球都市化进程的明天。呜呼哀哉。”

给人以视觉冲击的,正是 孟买城中村的奇景——大都会与贫民窟两相并存的震撼。 而紧随其后的是对初来之人听觉、嗅觉、触觉、味觉的冲击:窗外飘来永不止歇的喇叭轰鸣;晾在路边竹篾里的九肚鱼的腥臭;摩肩接踵的街上,一具具汗津津的棕色身体擦过皮肤时的粘腻;以及清晨在嘴里化开的瓦达 包(一种夹着油炸薯饼、鹰嘴豆泥和各式果酱的餐包)的滚烫蘸酱。

印度的爆炸式人口集中在城市。光是孟买城的人,就快比整个澳洲的要多了。印度门外的铭牌上题着“孟买——印度之最”,依我看,不妨改成“孟买——世界之最”。至少就人口而言,孟买名副其实。城市的生命力首先体现在人口,拥有两千万城市人口的孟买当“世界之最”无愧。而孟买的今天便是全球都市化进程的明天。呜呼哀哉。

一座城就像一个国,国家有国家文化,城市有城市气质。和德里人、纽约人或巴黎人一样,孟买人也有与众不同之处。女性走路的姿势、年轻人喜爱的夜间消遣、人们对欢笑和恐怖的定义,都与别处不同。但巨型城市的涌现确是亚洲独有的现象。世界最大的十五座城市,十一座在亚洲。为何亚洲人偏爱住在城里?也或许,我们就喜欢人多热闹吧。

多年前,印度的生产力在农村。而今天印度的生产力在城市。孟买上缴的国家税收占全国的38%。与之形成鲜明对比的,是除孟买以外农村地区的赤贫。也正是农村人口的不断流失——心怀抱负的壮劳力削尖了脑袋进城打工,哪怕在孟买睡大街也要离开老家——导致孟买人口爆炸。假如能从根本上解决农村的贫困问题,就能顺带解决城市人口过剩的忧患。

“孟买是只金翅鸟啊。”对于为何选择来到孟买,为何不断有人选择来到孟买,一个住在贫民窟、家中没有自来水、无法解决如厕问题的人这样告诉我道。

在这座城市,有百分之四十的人和他一样,至今喝不到安全的饮用水。同样在这座城市,在欧贝罗伊酒店俯瞰海湾美景的酒吧点一瓶唐培里侬香槟王的花费,几乎相当于一个普通孟买人年收入的两倍。

那为什么还要选择来到孟买呢?另外一个人回答:“在孟买饿不死啊。”

在印度的其他地方,路有饿殍的景象仍然存在。孟买却有几百家瘦身诊所。其中一家诊所的负责人兼营养师告诉我说:孟买的模特为了保持体形,宁愿得厌食症也不好好吃东西。这就是孟买领先全国的表现了。营养师补充说:“在其他地方的老百姓吃不上饱饭的时候,孟买人却成天想着如何减肥。”

孟买诚然是印度最大、最繁华、最富庶的城市。奎师那在《薄伽梵歌》里表明自己至尊神身份的描述,用来形容孟买再贴切不过:

我是吞没一切之死。也是无中生有之法……我是邪恶者的伎俩,聪明人的智慧。我是灿烂,是辉煌,是万丈光芒。

这就是孟买——极大之城。

“能帮我开通一下液化气吗?”

“不行。”

“我能装个电话吗?”

“不行。”

“我家孩子能在你们这里入学吗?”

“我觉得没戏。”

“从美国寄来的包裹到了没有?”

“我怎么知道。”

“能帮忙查一下吗?”

“不行。”

“订张火车票可以吗?”

“不行。”

印度是个说不的国家。 这一个个“不行”是对你的考验。它们就是印度的万里长城,把外来入侵者统统拒之门外。而你绝不能气馁,要愈挫愈勇、斗志昂扬地冲向它、征服它。

在搬进新公寓的那一个月里,我就像苦苦追求绿蒂的维特那样追寻着水管工、电工、木匠……的踪迹。

电工是个性格开朗的人,总在傍晚时分来我家,边干活边和我聊天。他熟悉这幢楼里的所有管线。每条线路他都反复维修过,每次只修好一段时间,以确保他下次、再下次能一直上门。你必须打电话给电信局,等着维修人员上门,再塞小费,说好话……如此循环往复。对电信局而言,糟糕的电信网才是最好的电信网,有报修,才有源源不断的贿赂。

至于水管工,这家伙长着一口沾满槟榔汁的烂牙,是我生平所见最坏、最卑鄙的人。他的爱好就是挑拨住户间的关系。他告诉我楼上楼下的邻居,说我应该付钱修理大大小小所有的管道问题,再告诉我:你要设法说服你那些邻居,让他们来出这笔钱。

在孟买,我也重新学习了如何排队。孟买人永远在排队:投票、租房、求职、出国、订车票、打电话、上厕所……如果你排在队伍的第一个,那么排在你身后成百上千的人会用无形的压力催促你:“快一点,快一点,好了没有?”如果你排在队伍当中,那你一定要站在前面那人的身边而不是身后,就好像你俩是一起来的。这样等他办完事,你就能飞快地横跨一步顶上空缺。

早在跨入新千年以前,已故总理拉吉夫·甘地以及许多持有相同观点的人就表明了我们要大步挺进二十一世纪的决心。他们说这话,仿佛二十世纪可以倏忽跳过、不用经历了一样。

印度确实渴望现代化,渴望拥有电脑、信息技术、神经网络、视频点播。但是这个国家的大部分地区甚至无法稳定供电。我们对科技发展的进程盲目乐观。就好像一旦登陆月球,这地上的一切困境就会自动消失一般。

印度有全球第三大的科技人才市场,但我们三分之一的人口还是文盲。即便印度科学家能设计出超级计算机,底层的技术人员也不懂如何进行维护。印度盛产最聪明的工科毕业生,但我的水管工只顾修马桶而不知怎样彻底修好它。二十一世纪的印度仍使用十八世纪的婆罗门式教学法:手艺人要学本领,单靠口耳相传。但这不是教育,真正的教育需要读写并用,需要抽象概念,需要更高等的思维能力。

因此在这个说不的国家,没有东西是第一次就能修好的。你不会只打电话叫修理工来一趟,你要同他建立长期关系。你不能直接告诉他,他是无能的,只收钱不办事,因为你需要他一次次地来,把上次被他修坏的东西收拾得稍微能用。

我们出产天才型的手艺人,但大规模生产和标准化操作在这里完全行不通。所有现代化的设施在孟买都时好时坏:下水道、电话线、公共交通,无不如此。孟买不是人们概念中的印度古城,而是西方城市的山寨版。和其他仿效西方应运而生的产物一样,不论是印度流行歌曲、印度现代家电、印度美式英语,还是印度富豪举办的狂欢派对……这种模仿本身,总是不伦不类的。

二十一世纪的孟买战役,首先在车库打响。

现代城市和现代汽车是个两难的议题。城市之所以为城市,是因为其中的汽车。人们倚仗开车出行的便利,不在乎住得离市中心越来越远,整座城市的活动范围也就相应的越来越大。而城市越大,车也越多。车多的孟买早已喘不过气来。

江河楼每户人家几乎都有两辆车。门卫二十四小时待命,做着我们儿时“抢椅子”的游戏:如何在车多、停车位少的窘境里尽力斡旋。车库的一部分又改造成了杂货铺、诊所和影印店,使得情况雪上加霜。马拉巴尔山地区人口爆炸,商业区的设计却不在最初的规划里。为了破墙开店,人行道被一一挤占,孩子们玩耍的场所不得已变成了马路,他们冒险在车流里穿梭,和汽车抢夺空间,在车后玩躲猫猫。但人再聪明,也比不上汽车所具有的优势:它们以数量取胜。两相比较,实力悬殊,我们惹不起。所以现在的孩子不出门玩了,他们待在家里看电视。

孟买作为印度最现代化的城市,其食品和水源都受到粪便的污染。 阿米巴痢疾就是通过粪便传染给人的。 我们的孩子吃的、喝的,都是粪便污物。 我们喂给他的芒果,或带他去的泳池,或自家的水龙头,无不充塞病毒。 英国殖民时期安装的排污管和与之并行的进水管如今串接在了一起,我们防不胜防。 在这座城市,所有污染物都是循环再利用的,含有病毒的粪便污水正毒害我们的孩子,我们却无能为力。

在别的地方,你要么得病,要么痊愈。在孟买,一种病好了,你接着得另一种病。 我们家天天上演生病循环赛 。 妻子和我患上了颗粒性咽炎。 如果不想得这种病,除非你不再呼吸。 颗粒性咽炎是由污染造成的,而孟买的污染无处不在。 不论在室内、车厢里,或同别人交谈时,我的毛孔呼吸这座城市的空气,我的鼻腔过滤这座城市的颗粒。 空气中的污染物导致我的咽部结缔组织增生,因此我不停地流鼻涕、打喷嚏。 每天早晨扫完地,扫帚上都结了厚厚一层脏东西: 灰尘、纤维、羽毛。 我的孩子就在这样的环境里玩耍,呼吸铅含量超标十倍、可致他们发育迟缓的肮脏空气。

若有外地的客人来访,我不得不赶紧向他们解释,孟买并不总是如此。从前它也是个美丽的城市,它的空气算得上清新。一场计程车司机的大罢工让孟买的空气污染物减少了四分之一,带给了我们难得的好天气,所有人都走出门去,贪婪地大口呼吸。 但眼下,呼吸孟买的空气相当于每天抽两包半香烟。 孟买的夕阳曾沉沉落入大海,现今它坠入雾霾,难觅踪迹。

在孟买,如果想活下去,不得不多花钱。

在孟买的生活成本,一开始总是最高的。 初 来乍到之人别无选择,不论是租房还是入学,所有的名额已经饱和。 越是向上走,剩余的资源越有限。 如果要来孟买,最好是来送钱,休要想着赚钱。 不管你去哪里、做什么,但凡好地方都要你花更多的钱,好养活那些在孟买住久了、媳妇熬成婆的人。 每座城市都有自己的门道: 上哪儿能买到最好用的冰桶、最结实的办公椅、最实惠的纱丽……新来的人不清楚这些门道,自然要交学费。

新来孟买的人交的另一笔学费是失窃。小偷甚是无耻,竟挑寺庙下手。虔诚的人们在那里为患病的家人求康复,或者盼望不景气的生意有起色,或者祈求能顺利通过考试。我去西德希维纳雅克寺上香,出来时发现鞋子被偷走了。庙里的人们还在不住祷告,希望象头神施行奇迹。但象头神甚至不能保我的鞋子安然无恙。我穿着袜子,一脚踩在遍布灰土的街上。

我曾在一辆卡车的背面读到这样的标语:“最美是我的家园印度,哪怕无人把诚信维护。”

诚信无人维护,管我们要钱的却大有人在:我们的司机、佣人、走背字的朋友乃至陌生人。在孟买,办事效率如此之低,随之产生的生活成本却如此之高。压力无处不在,从四面逼向我们。

我这次回到印度,还发觉了一个现象:年过四十的单身人士,仍旧活得逍遥。

一个浪荡子略显粗鄙又实事求是地向我解释他为何至今不婚:“每天都能喝到牛奶的话,还买奶牛做什么?”他指的“奶牛”是个三十出头的孟买女郎——当然对外永远宣称二十八岁,因为单身,所以左右逢源,也因为单身,所以芳心寂寞。

越是贫困的国家,对派对似乎越是狂热——一张张请帖相邀的是成年人,这些成人派对上不乏孟买女郎的身影,她们面容姣好、身材火辣、穿着清凉。她们是已婚男士、女同性恋和有钱肥佬的首选目标——只要有个怀抱共度漫漫长夜,什么都好。但从她们精致的妆容、人前的调笑,绝看不到一丝一毫的脆弱和自怜。已婚妇女妒忌她们,又有谁人晓得她们的苦楚。

所以孟买也是妒忌之城。已婚的向往单身,单身的渴望成婚,中产阶级眼红富豪,富豪又羡慕穷人没有纳税的烦恼。

富豪其实是矛盾的综合体:他们痛恨在孟买定居,可是在印度的其他地方又无法生存。“或许我们会搬到班加罗尔吧。”他们语带向往,但绝少有人付诸实际。如果要搬也是搬去纽约或伦敦。更有甚者,他们把纽约和伦敦搬到了这里。

但这些矛盾的富豪,他们一边坚定地拒绝接受孟买的全部,一边同样坚定地主张自己对整个孟买的话语权。孟买从来都是自我流放者的乐园,若他们果真搬去他们梦想中的城市,只会此身枉然,风流总被雨打风吹去。但在孟买,他们复刻出一个个微型的城市,直叫他乡胜故乡。

前天晚上,我参加了某个百万富翁在图书馆酒吧举办的小型派对。出席者非富即贵,其奢华程度,我在纽约时闻所未闻。而昨天早些时候,我从马丹普尔贫民窟走过,亲见那里震慑人心的贫瘠和困顿。

今晨我在能俯瞰海景的公寓起床,而马丹普尔穷人家的孩子早就醒来多时了。或许他们正在工地搬砖,头顶竹筐,里面的砖块几乎相当于他们的体重。或许他们正在餐馆跑堂,端茶倒水。或许他们正在码头清洗船只,任日光曝晒,为满足有钱人的欲望出卖苦力。这就是他们的童年。这也是一种童年。

一次,我的印度朋友从美国打来电话,他问我:“我们是不是也应该回来?我们已经想了好一阵了,但我太太回来能找什么工作呢?”我想回答他的是:你想回到哪一个印度呢?我们年少离家,堪堪变声,对性爱或金钱尚且懵懂无知,我们那时想回到的印度,其实是我们的童年。而在成年后返乡,每次小住,我们自以为回到的印度,不过是上一次旅行留下的残影。

我这次在孟买定居,想要的则是一个更新了的印度,好让我所有的努力、我的写作,不只是无尽的对童年的追忆。但我的寻根之旅到底遍布记忆的地雷。

所以我背着绿色双肩包,包里装着手提电脑,就这样在城里漫游。只要可能,我便坐上三轮车、计程车、火车,到处找寻那些会让孩提时的我好奇的东西。人们同我聊天,我的手指在电脑键盘上飞舞,记录他们的口述。宝莱坞同黑帮、警察与媒体、苦行僧和性工作者……让我弄丢了的这座城市,正在人们讲述的一个个故事里,慢慢被我重新找到。

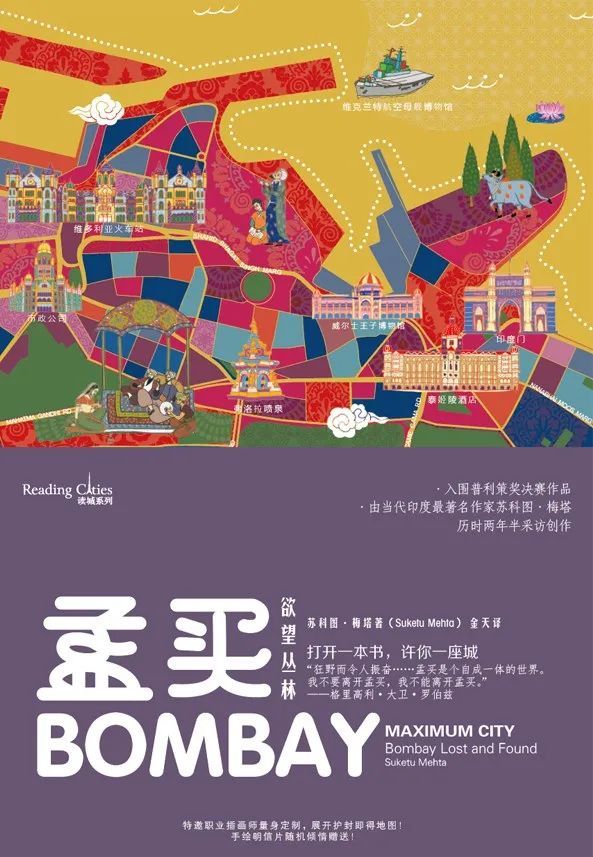

《孟买:欲望丛林》

作者: 苏科图·梅塔 译者:金天

出版社:上海文艺出版社

出版年:2020-4

新版微信修改了公号推送规则,不再以时间排序,而是根据每位用户的阅读习惯进行算法推荐。在这种规则下,读书君和各位的见面会变得有点“扑朔迷离”。

数据大潮中,如果你还在追求个性,期待阅读真正有品味有内涵的内容,希望你能将读书君列入你的“星标”,以免我们在人海茫茫中擦身而过。