我最受不了这种事,太残忍了

七个月前,1月25日,大年初一,我在北京朝阳区几条街上逛了几圈,一个人一辆车都没遇到。

药店门口挂着牌子:口罩已售罄。

那是灾难「突如其来」和「震惊世界」的头几天,感觉有点不太真实。

2020年1月25日,下午四点左右,北京日坛附近的一条街。

之后一个月,我每天都做些记录,数字、新闻、传闻、图片、音频、视频、以及404。如果有什么能留存下气味,也想记下来。

今天,8月29日,全球累计确诊超过2400万,至少有82.6万人死亡。

多个国际组织和媒体形容,这是二战以来最严峻的全球危机。

但我对这件事已经很冷漠,忘了之前的恐惧和愤怒。即使翻看之前的记录,也很难回想起当时的情绪。

这才仅仅过去了七个月。麻木,健忘,遥不可及,事不关己,我也是吃瓜时代的典型群众。

只有一种场景,无论如何也没法从我记忆里消失:亲人被迫分别的画面。

家人生病被救护车接走,你去医院探望,人却已在殡葬车中,没有告别的机会,下次见到的只有骨灰。

这些场景会引发我极度恐慌的联想,无需城市沦陷,更不用天下大乱,一场突如其来的永别就能击溃我。

2020年2月10日正月十六,下午一点多,北京朝阳区一条繁华街道,空无一人。

我们这几代人没见过灾荒,没遇过战争,很难理解为什么会有人说,「宁为太平犬,莫做离乱人」。

离乱的痛苦,在于「离」。乱能忍耐,离难负担。

江苏作家金敬迈是1930年生人,抗战爆发时还不到十岁。宜昌大撤退期间,他们家人滞留在宜昌,每天在日军的轰炸中寻找离开的机会。

后来父亲总算弄到几张船票。老金听大人们讲,这是最后的船票,走不了就只能当亡国奴,当亡国奴就是死路一条。

1938年,随着国民政府西撤,大批人流、物流涌向四川。当年10月,武汉沦陷后,撤退潮达到顶峰。只有10万人口的宜昌城被滚滚而来的难民和源源不断运来的战时物资挤满,各种滞留人员最多时达3万。后来,民生公司总经理卢作孚指挥船队,冒着日军的炮火和飞机轰炸,抢运战时物资和人员到了四川。这一大撤退被称为中国实业的“敦刻尔克”。

一家人赶到码头,却发现船停在江心,被一群小船团团围住。原来大船不敢停靠,必须划小船到江心才能上船。

老金家雇了只小船,折腾到半夜才靠近大船,但船工不开门,只能沿着船舷爬上去。

金父病得很重,就叫家人先走,自己留下来。当然不行,一家人死活都要在一块儿。好容易找到人帮忙,金父爬上船,累得吐血,差不多有一脸盆。

然而,之后几天船都在江上绕来绕去,总不真正开动,几乎所有的乘客随身带的食物都吃完了,江上卖吃食的小船也没货了。

于是有人趁小船上岸,打算买了东西再回来。

很多人乘小船上了岸,老金一个十几岁的姐姐也打算上岸,老金抱着姐姐的腿不让走。姐姐说,不买东西明天就没没吃的了。

老金死活不让,说不行,不能下去。

他哭闹得太厉害,姐姐就没下去。

宜昌大撤退中,民生公司的轮船。

不一会儿,灯灭了,船突然启动,小船被甩在后面,船上哭喊一片,岸上也混乱一团,但船不但不停,反而提速了。

随后船上还拉起空袭警报,虽然岸上灯火辉煌,天上也毫无敌机来袭的征兆。

船越开越快,岸上追赶得人越来越小,宜昌城的灯火在视野里消失。骨肉分离,就这么稀里糊涂地发生了。

我不信佛教,但相信佛经的一些道理。和亲爱的人、事、物分离,佛经叫「爱别离」,这种苦难,是人生八苦之一。

逃难路上,一旦别离就很可能再无相见之期——音讯全无、生死未卜这两个词有多沉重,旁观者哪能体会得到。

2008年老金接受采访时,回忆往事,说战争给他留下的深刻印象,一是抗战英雄,二就是普通人遭受的离乱之苦。

我有个朋友叫侠姐,过去12年里,采访过几百个抗战老兵,写了一百多万字的战争故事。

侠姐受邀参加云南老兵聚会,与老兵聊天。

侠姐受邀参加云南老兵聚会,与老兵聊天。

她说,战争不只是开战到结束,而是一团巨大的阴影,会影响不只一代人的人生,也不只是上前线的年轻人,还有无数普通人。

很多年前,侠姐采访过一个远征军的女兵陈庆珍,云南大户人家的千金,在昆明上学爱上一个军医。

军医要随远征军去缅甸打仗,陈庆珍提前毕业也跟着参军,也做了军医,两人在战场上举行婚礼。侠姐说,当时年轻,以为这很浪漫,但听完老人讲述,才懂得残酷。

远征军溃败,医院被轰炸,她和几个女兵翻过野人山原始森林,踏着战友的尸体白骨,竟然活着回到了云南。

野人山,位于中、缅、印交界处,绵延三百公里,大多山区至今仍是原始森林,居住于此地的克钦族被认为未接受文明开化,所以叫野人山。1942年,一支中国远征军穿越此地返回中国,困在山中,4万人进山,仅8千人生还,大部分士兵迷路与部队失散,在瘴疠之气中死于痢疾、蛇咬、水蛭和热带疟疾,有些人选择自杀。杜聿明在《中国远征军入缅对日作战述略》中回忆:发高烧的人一经昏迷不醒,加上蚂蝗吸血,蚂蚁啃啮,大雨侵蚀冲洗,数小时内即变为白骨。官兵死伤累累,前后相继,沿途白骨遍野,惨绝人寰,令人触目惊心。

自己捡回一条命,丈夫却失踪了,一起参军的两个弟弟也失踪了。陈庆珍说,希望野人山一堆堆白骨里其中一个是弟弟,至少他还有战友陪着。

回到云南后,陈庆珍带着子女独自生活,多苦也绝不再结婚,她始终坚信丈夫会回来。

建国后,因为身份问题,她即便医术高明,也只能当助产士,工资低,没地位。1960年代闹运动,陈庆珍遭批斗,被医院和工人吊起来殴打,受尽屈辱。

老人讲述这段经历时,儿子偷偷躲在厨房哭。母亲遭受的磨难,是他一生的心理阴影。

陈庆珍却很豁达,对侠姐说,运动里整她的那个女同事早就去世了,但自己还活着。

陈庆珍与丈夫伍启伦。

陈庆珍与丈夫伍启伦。

侠姐看过很多讲战争的书,大多数都是男性叙事,宏观主题,记录战场上如何排兵布阵,英勇杀敌。而关注普通人,或以普通人视角讲述战争时代的记录却很少。

何谓战乱?因为战争或运动,社会失去秩序,人人的角色都被迫改变,人与人的关系遭到破坏。

何谓难民?战乱中失去身份,丢了家人,流离失所,没了精神和情感依托者,都是难民。

那个年代的中国,有太多人命运剧变,沦为难民,尤其是女性、老人和未成年人,他们在战争史中处于边缘,但其实,在战争时代却需要承受更多。

于是,侠姐希望自己不只是个采访老兵的记者,不只是讲述战争本身,还要做一件更重要的事: 「讲述战争阴影下的人生」。

侠姐采访越南战争的烈士的母亲,老人一直念叨,儿子死后,她每天晚上梦见儿子站在窗前。

侠姐采访越南战争的烈士的母亲,老人一直念叨,儿子死后,她每天晚上梦见儿子站在窗前。

听了侠姐的计划,我想起崔永元口述历史团队采过的一个老人,谢雪萍,张学良弟弟张学思的妻子。

1940年,谢雪萍和张学思在延安结婚,没有登记,没有仪式,就是向大家宣布一下。婚后不久,她就随军去前方,男人怎么走,她也怎么走。

在晋察冀根据地,谢雪萍怀了第一胎。当时正是日军扫荡,几乎每天都在被敌人追着跑,这个孩子就生在野外,而且是难产。

谢雪萍说,自己当时瘦,营养不良,体力也不好,整整三天也没把孩子生下来。

……大夫就给开了剪子。当时麻药也没有,动剪子就剪,非常疼,最后总算把孩子弄出来了。孩子能生出来算是很幸运,他要是横个腿、弄个胳膊就更麻烦了。生完孩子以后,没有三天,就又跑……

孩子生下来一个月,自己没法带,只能寄养在老百姓家。第二年她去看孩子,却连地方都找不到了。日军“铁壁合围”扫荡,烧光、杀光、抢光,村都没有了,人没了,孩子也没了。

一个女人的第一个孩子,就这么丢了。

谢雪萍和张学思建国前夕的合照。

谢雪萍和张学思建国前夕的合照。

不管有没有孩子,战乱中的女性生活,都是如今人很难想象的。

卫生条件差,热水都是难题,捡柴、打水、烧水都不容易。生理期时,要把破布“剪一剪、洗一洗,找一个不显眼的地方,晒一晒。”手纸很难买,人不可能只待在一个地方,也不能随身带很多东西。

实在没有办法的,就“弄一些沙子洗洗干净,弄个布袋装上,掺一些黄土,就这么个干法。”

1941年初,阜平沙河畔,大生产运动中的八路军女兵。

1941年初,阜平沙河畔,大生产运动中的八路军女兵。

有种说法,说战争是男人的,和女人无关。但战争从没让女人走开,她们是女兵、男兵的妻子、恋人、女儿、姐妹。

侠姐采访过一个国民党军官的女儿。父亲坐牢后,母亲把她过继给一个解放军干部做养女,并约定再也不相认,希望这样能让她免遭牵连。

但终究不舍,她母亲常偷偷到学校门口看她。有一天,母亲看到养母在街上打她,一个耳光就把她从台阶上搧下来。

母亲不敢上前相认,跑回家里哭。多年后,母女相认,母亲说起这个场景,两人抱头痛哭。

几十年后她回忆这些事,心中依然有无尽委屈和无辜,哭得不行。

侠姐说,“我听了也哭, 这大概是我尤其关注战争中女性的原因,这些琐碎的小事,更让我感到战争的残忍,比拼刺刀更残忍。”

2018年,侠姐采访老兵时,在老兵家中帮忙做饭。

2018年,侠姐采访老兵时,在老兵家中帮忙做饭。

侠姐和女兵聊天,才知道战场也是日常生活,她们是女兵,但首先是女人,关注军装怎么穿漂亮,担心死时不好看,为一朵野花感到开心。

战争亲历者的讲述琐碎而感性,是不成系统的记忆和情绪,但恰恰是这样的讲述,历史才是活的。

有位美国历史学家认为, 历史是「说过的和做过的事情的记忆」,我觉得这个定义非常恰当。

人生不等于大事件年表,记忆是由不连贯的场景、细节和感觉构成的,这些记忆碎片定义了一个人的生命。

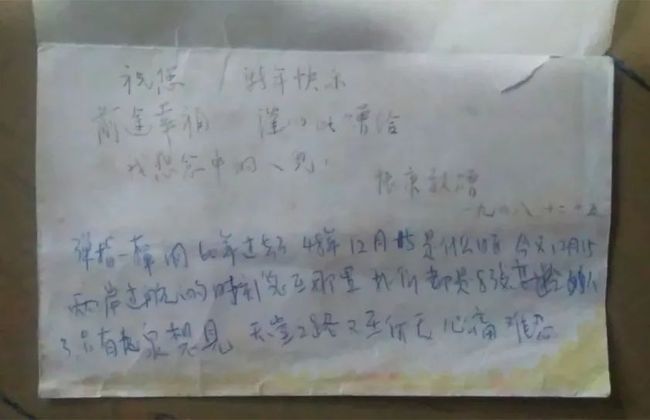

侠姐给我看过一张照片,照片拍的是一张边角发黄的贺卡,贺卡上写着几句老派的祝语:

祝您新年快乐,前途幸福。谨以此赠给我想念中的人儿!振康敬赠,一九四八·十二·十五

弹指一挥间,60年过去了,48年12月15日是什么日子,今又12月15日,两岸直航的时刻您在哪里?我们都是83岁高龄的人了,只有九泉相见,天堂之路又在何方,心痛难忍。

1948年12月5日,杭州笕桥中央航校的空军学员王振康送给徐婉婵的新年贺卡。

1948年12月5日,杭州笕桥中央航校的空军学员王振康送给徐婉婵的新年贺卡。

1948年12月15日晚上,徐婉婵和相爱一年的恋人王振康在西湖边散步。第二天王振康就要随部队去台湾,他向徐婉婵求婚,要带她一起走。

徐婉婵当时在杭州高级医事职业学校读书,还有半年才毕业。她没察觉到恋人内心的焦虑,让他再等半年,自己拿到毕业证就去台湾找他。

临走前,王振康送了徐婉婵那张信念贺卡。

1949年,烽火连天,世事巨变。年初,徐婉婵收到来信,得知王振康从台湾到了上海,4月,渡江战役打响,南京解放,5月,杭州解放,上海解放,7月,徐婉婵毕业,10月,新中国成立。

徐婉婵走上杭州街头,看见到处都是像自己一样丢了魂的女人,在寻找恋人或丈夫。

关于恋人,她只知道一个陌生的地址:台湾屏东机场,空军第十一大队第四十四中队。

两人恋爱时曾约定,如果因为战乱走散了,就在岳飞墓前等,最多十年,一定会再相见。

但两岸相隔的不只是空间距离,徐婉婵一辈子再没见过王振康。

两人真的走散了。

从此,徐婉婵的档案中,却有了「恋人为台湾空军飞行员」的标签。这标签之后便成为「通敌」、「贪污」、「反攻大陆」等莫须有罪名的罪证。

这段人生故事里,没有宏观视角,更谈不上历史规律,但当事人不讲述,就会消失,像没发生过一样。

我觉得,这些记忆和讲述是对集体历史叙述的一种补充,也是一种对抗。

有了亲历者讲述,我们才有机会多元地理解过去,历史上的人和事也变得更立体。

我们才更能体会,一个士兵,同时也是父亲和丈夫,一个母亲和妻子,同时也是士兵。

任何历史教育和宣传,都是选择性讲述,也是选择性遗忘,为了留下典型、事件、英雄和里程碑,普通人鲜活的人生故事必然会被冲刷掉—— 而这恰恰是我们与祖辈真正的血肉关联,也是最容易流失的。

侠姐认识远征军女兵陈庆珍之前,正在采访另一个远征军老兵。老先生当时身体已经很差,不能说话躺在床上。

陈庆珍看到报道,打电话找到侠姐,想去看看那个老兵。

见到老兵时,陈庆珍拉着他的手说: 老哥哥,你要坚持住,终于天亮了,我们的事有人来写了。

听侠姐讲了很多故事,这句话最让我感慨,也是这句话最让我觉得,侠姐 「讲述战争阴影下的人生」这个计划非常有意义。

逝者如斯,不舍昼夜,这些人生故事在时代的洪流里被冲刷,也正在死神的紧逼下消亡。

从这个角度讲,侠姐是个抢救者,确实是个大侠。

但是,侠姐不想做大侠,给自己起了个笔名,叫 「罗伯特刘」。

我问她为什么,她说这个名字是向自己的偶像罗伯特·卡帕致敬。

罗伯特·卡帕是上世纪著名的战地记者,二战期间曾在中国拍摄过大量珍贵的士兵和平民照片,善于在瞬间画面捕捉战争中的人性。

他拍的照片里往往令人感受到人们在战争环境中的情绪。

罗伯特·卡帕摄影作品,1938年3月,汉口,正在训练的中国女兵。

罗伯特·卡帕摄影作品,1938年3月,汉口,正在训练的中国女兵。

关于摄影,罗伯特·卡帕有句经典说法: 如果你拍得不够好,是因为你靠得不够近。

这也是侠姐「罗伯特刘」的理念,那些战争阴影下的人生故事,与亲历者直接对话,是最好的记录方式。

如果你想了解更多,就需要认真倾听,仔细阅读。

罗伯特刘的公众号「真实战争故事」已经上线,推送过两篇故事,一篇讲述女特务的传奇人生,另一篇讲一个在尸堆里翻找男友的女孩。

「真实战争故事」会在每周三的20:15更新,每次讲述一个完整故事。

扫码关注「真实战争故事」,可以看已经推过的几篇故事。

下周三更值得期待,罗伯特刘告诉我,她要讲一个意义重大的故事。