世界电影经典《第七封印》

世界电影经典《第七封印》 瑞典:伯格曼

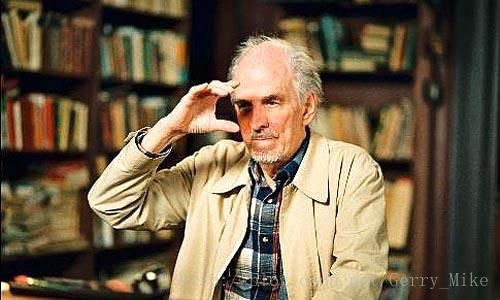

【电影哲学家导演伯格曼简介】

【简介】

英格玛·伯格曼1918年7月14日生于瑞典乌普萨拉,是宫廷牧师之子。先在业余剧团、后在哥特堡、赫尔辛堡以及斯德哥尔摩皇家剧院担任戏剧导演。是瑞典著名的电影、电视剧两栖的导演,杰出的电影剧作家,现代电影“教父”,“作者电影”最典型、最卓越的代表。当地时间2007年7月30日(周一)在他的最后定居地法罗去世,享年89岁。

在斯德哥尔摩大学读书期间,经常参加戏剧小组或戏剧团体的活动。1944年离校到南方哈辛堡市立剧院任专职导演。1944年他写出了第一个电影剧本《苦闷》(HETS FRENZY),1945年执导了第一部影片Crisis《危机》。此后又接连执导了Skepp till India land (《开往印度的船》,1947)、Fingelse (《监狱》,又名《魔鬼的宠儿》,1949)、Tirst (《渴望》,1949)等片,《不良少女莫妮卡》则使他闻名全球。

英格玛·伯格曼的作品一生创作过50多部作品,其中《处女泉》、《杯中黑影》、《呼喊与细语》和《芬妮与亚历山大》于1960年、1962年、1972年和1982年先后夺得奥斯卡最佳外语片奖。《夏夜的微笑》、《第七封印》、《女人的期待》、《野草莓》、《魔术师》、《处女泉》和《杯中黑影》则让他在柏林、戛纳和威尼斯等欧洲三大电影节各有斩获。

英格玛·伯格曼的作品中随处可见的奇异构思对当代很多导演产生了巨大影响,这其中的代表人物有法国“新浪潮”导演吕克·戈达尔和美国黑色幽默大师伍迪·艾伦。伍迪·艾伦在祝贺伯格曼70岁寿辰时这样说,“自从电影被发明出来之后,英格玛也许是这个世界上最伟大的电影艺术家。”

【生平】

英格玛·伯格曼,瑞典的国宝级编导,20世纪电影大师之一。

早年生涯

1918年7月14日出生于瑞典乌普萨拉,父亲恩里克·伯格曼是位虔诚的路德教徒,曾长期担任牧师,后来成为瑞典国王的宫廷牧师。母亲是一位上层阶级出身的小姐,任性而孤僻。父亲对伯格曼的管束严厉到臻于残忍的程度,伯格曼的童年生活笼罩着一种严峻、压抑的气氛,这一切对伯格曼后来的创作有着极为深刻的影响。

1937年,进入斯德哥尔摩大学攻读文学和艺术史,阅读了大量莎士比亚和斯特林堡等著名戏剧作家的作品。同时经常出没于学校的学生业余剧团,编写剧本、导演戏剧、饰演角色。大学毕业后在哥德堡、赫尔辛堡、斯德哥尔摩皇家剧院担任过戏剧导演。

40年代的创作

1944年,写出了第一个电影剧本《折磨》(Hets,1944),尖锐地抨击了瑞典的学校教育制度对学生的粗暴、专制和残酷压迫,由 Alf Sjoberg 拍成影片。

1946年,执导了他的第一部影片《危机》(Kris,1946)。(1948)、《渴》和《监狱》(Fangelse,1949)等片。

中期创作

50年代初,在电影艺术上开始逐渐成熟起来。

50年代中后期,随着《夏夜的微笑》、《第七封印》(Sjunde inseglet, Det,1957)、《野草莓》(Smultronstallet,1957)、《面孔》(Ansiktet,1958)等影片的拍摄完成,伯格曼跻身于世界著名导演的行列。六七十年代,大多数作品都是在用摄影机窥视人的灵魂,如“沉默三部曲”,即《犹在镜中》(1961)、《冬日之光》(1962)和《沉默》(1963),以及《假面》(1966)、《耻辱》(1968)、《呼喊与细语》(1972)等等。这些影片排除了戏剧冲突、故事叙事,以隐喻、象征的手法探讨现代西方社会中人与人之间交流的困难和生命的孤独痛苦。这一时期,多采用室内心理剧的结构形式,在看似狭小的空间里展示人的内心无比广阔的时空变幻。

成熟期的创作

1977年拍摄了反法西斯影片《蛇蛋》(The Serpent's Egg,1977)。

1978年拍摄了他的最舞台化的影片《秋天奏鸣曲》(Hostsonaten,1978),描写事业与家庭的矛盾、母亲与女儿之间的隔膜,以及她们之间又爱又恨的相互关系。影片由 Ingrid Bergman 主演。

1982年,伯格曼着手拍摄他自称为“最后一部影片”《芳妮和亚历山大》(Fanny och Alexander,1982)。这是他人物最多、情节最复杂、规模最大、视野最广阔、拍摄费用最昂贵、放映时间长达三个多小时的影片。这部影片有六十个有台词的角色,一千二百个群众演员,是一部把喜剧、悲剧、滑稽剧和恐怖片熔于一炉的家庭纪事。伯格曼过去影片中的主题和人物,以及一切他所迷恋的事物都重复出现在这部影片里,他自称这部影片是他“作为导演一生的总结”,是“一曲热爱生活的轻松的赞美诗”。

80年代退休

自1983年完成《芬尼和亚历山大》之后宣布不再拍片,但实际上,他通过自己的剧本仍在对瑞典电影产生着决定性的影响。

1992年,著名丹麦-瑞典导演比尔·奥古斯特执导了伯格曼编剧的影片《最美好的愿望》(Goda viljan, Den,1992)。这部描写伯格曼父母感情生活的电影在当年戛纳电影节上荣获了金棕榈奖和最佳女演员奖。同年,伯格曼的儿子丹尼尔·伯格曼也把父亲的小说《星期天的孩子》(Sondagsbarn,1992)搬上了银幕。

1996年,伯格曼的另一个剧本《私人的谈话》(Enskilda samtal,1996)又被与他长期合作的女演员、导演丽芙·乌尔曼拍成了电视剧。

2003年,为瑞典国家电视台制作的电视电影《萨拉邦德》(Saraband,2003),这是自《芬尼与亚历山大》以后20多年来惟一在电影院里与观众见面的伯格曼长片。影片在法国著名女演员让娜·莫罗的建议下,参加了昂热首映电影节组织策划的瑞典电影大师观摩展。

【伯格曼的上帝】

《第七封印》是最有力的“信仰”电影。

——艺术电影

幕后制作

片名来自《圣经》中的《启示录》——“羔羊揭开第七印的时候,天上寂静约有二刻。”影片中极具象征意义的意象俯拾皆是,无论是死亡的造型,还是盘旋空中的黑鹰,均有着耐人寻味的涵义。这些形象已成为电影语汇的基石,被后人反复模仿。不过,对宗教不感兴趣的观众会觉得本片很难欣赏,因为太过沉重。

假如和很多人说的那样,伯格曼阴暗荒凉的《第七封印》是一部关于死亡的电影,那么这很可能是一个错误,《第七封印》不是一部简单关于厌世的电影。如果这部电影你看过三次,那么每一次你都会获得新的理解:事实上,这是一部关于信仰的电影。伯格曼在这部电影中玩了一个小小的恶作剧,你必须清醒,区分预设的信仰和真正的信仰。上帝在这部电影中无处不在,在滑稽的小丑和新生的婴儿身上,在晨起的景象中,在歌声中,我们都可以看到上帝的身影。但是假如我们执着于预设的理解,我们就不能真正的感知上帝,因为我们过分地把社会强加给上帝的属性当作他的本质。上帝,伯格曼告诉我们,要比那些预想宏大的多。

也可能伯格曼并不是在质疑预设的信仰。布罗克睿智的护卫延斯拒绝了基督教信仰,甚至在面对死神的时候,他也拒绝像懦夫那样死去,除非在最后一刻体验到生命的胜利。延斯是悲观厌世的布罗克的衬托:除了要面对残酷的现实之外,两个人都对生命和信仰有所领悟,但布罗克紧紧抓住“信仰”最后的残片,不愿堕入永恒的诅咒,而延斯,则相信地狱就在大地之上。如果他相信死后的世界,他不能对布罗克的信仰视而不见,对于他来说,上帝只是存在于醒悟的心灵之中,并且,他选择了接受无神论,和他痛苦的存在。

【摄影】

伯格曼对移动摄影机没什么兴趣,在这部电影中,大量存在的长镜头和静止镜头为《第七封印》增添了荒凉感和庄严,颇有几分中世纪道德剧的感觉。摄影师根纳·费休使用的黑白色调使这部电影更加恐怖。死神出场时的一袭惊艳的黑衣,黯淡的背景,加强了这部电影的表现主义氛围,北欧艺术家们或多或少都有的倾向。

【历史上的中世纪】

电影中对中世纪瑞典的描绘并不准确。从十字军返回的骑士不可能碰到黑死病,因为最后一次十字军东征结束于1271年,而席卷欧洲大陆的黑死病发生在1348年。除此之外,苦修运动是从国外传入瑞典的,对巫师的大规模迫害发生于15世纪,电影中关注的生死主题也更像20世纪50年代流行的存在主义哲学范畴。不过,电影中还是有一些形象来源于中世纪艺术,例如,伯格曼曾经说过,与死神弈棋的镜头就是来源于15世纪80年代的教堂绘画。

【伯格曼谈《第七封印》】

《第七封印》变成一部公路电影,自由地横扫于时空之间,同时对这样的跳脱完全负责。我把剧本交给史凡斯克之后,各方反应都极冷淡。接着《夏夜的微笑》开拍,并于1955年的圣诞节上映,虽然遭到各种明枪暗箭式的攻讦,却非常成功。1956年5月,它在坎城影展上放映,并且获奖,我去马莫市向碧比·安德森借钱,因为当时她是我们这一群人里最有钱的一个。然后我飞去坎城见史凡斯克的老板笛姆宁,他在旅馆里正得意忘形地忙着吧《夏夜的微笑》的版权卖给任何一位感兴趣的江湖郎中。这样的经验对他来说还是大姑娘上花轿——头一遭!唯一能够打败他的沾沾自喜的东西,就是他自己的天真。我把被完成的《第七封印》剧本放在他面前说:“要还是不要,现在是你唯一的机会,卡尔!”他说:“要啊!可我得先看一看!”“你都把它否决掉了,怎么会没看过?”“是吗?大概我没仔细读吧!”我被迫承诺会尽快把电影杀青。扣掉往返外景的时间,我们只有三十六个工作日,同时还得在制作费上束紧腰带……

最后一场死神带领流民跳着舞远去的戏是在HOVS HALLAR拍摄的。当时碰到暴风雨要来,我们收拾工具,正打算离开。我突然看到一块奇异的云,顾纳·费修马上又把摄影机架好,可是有好几位演员已经回我们住宿的地方几位器械组的工作人员和游客就在完全搞不清楚的情况下披挂上阵,加入舞蹈。后来变得非常著名的那一场在黑云下的死亡之舞,其实只是一场在几分钟之内完成的即兴之作。世事就是这样难以预料。结果我们居然在三十五天之内就把电影杀青了。

《第七封印》是少数几部真正深得我心的电影。原因是什么,我也说不上来。它并不是一部完美的作品,有一点疯狂,有一点愚蠢,同时还有点急就章。但是我认为它一点都不神经质。充满了生命力与意志力,也能够以激越的欲望及热情来申述它的主题。那个时候我仍然深受宗教问题所苦,夹在两种想法当中,进退不得。两边都在各说各话,于是我童稚的虔诚与严苛的理性就处在类似停火的状态之中——骑士和他的圣杯之间还没有出现神经质的情节。片中还带有温馨家庭式的幽默感。造就奇迹的是小孩:玩杂耍的第八个球必须在空中保持静止万分之一秒——那令人屏息的一刹那!

其实我的卤莽相当惊人,当时我敢拍的东西,现在我绝对不感拍。骑士作完早祷之后,正准备收拾自己的棋具,他转过身,看见死神就站在那里。“你是谁?”骑士问。“我是死神。”那个时候我仍怀抱着孩提时残存的虔诚信仰,天真地相信有奇迹似的救赎存在。但是我也传达了我现在相信的事。每个人都有属于他自己的神性,但那完全属于现世,我们找不到非世俗的解释。于是,在我的电影中,就存在着一种残余的、但不神经质的、诚实而童稚的虔诚信仰,这种信仰和严苛而实事求是的态度安然共存。

《第七封印》绝对是我最后一部讲信仰的电影。这个观念是我父亲从我小时侯就遗传给我的。在拍摄《第七封印》的时候,为某人或某事祈求祷告是我生活中的重心。祈祷对我来说是最自然不过的事。

在《第七封印》中有一场令我又爱又怕的戏,也就是RAL死在黑森林里一棵大树后的那一幕;他把头埋进土里,恐惧地大声嚎叫。这一幕我本想用特写,后来我发觉距离远一点更能增加恐怖的气氛。于是我在RAL死的时候,故意让摄影机继续长拍。就正此刻,如同舞台一般的神秘幽谷上,突然出现一道惨白的阳光。当天一整天都是阴霾的气候,正巧在RAL死的那一刹那,阳光就像预先排演好似的突然出现了。

我对死亡的恐惧和我的宗教信仰互有关联。有一次我去做一个小手术,不幸被注射过多的麻药。突然就和现实脱了节。时间都去那里了?这是那么万分之一秒的事。我猛然醒悟到:这就是死亡!本来我一直认为从存在到不存在,中间的转变过程是件不可思议的事。对一个不断恐惧死亡的人来说,那次经验不啻为一大解放。不过,我也觉得有一点点悲哀,本来还以为灵魂出窍后会遇到不同凡响的经历,但显然并非如此。存在之后,马上就接着不存在。这可真是令人心安的想法。本来我觉得不属于现世的一切,是如此神秘而可怖。其实它们根本不存在。现世就是一切,所有的真实都存在、发生在我们的生命中。而我们也不断地穿梭于彼此的生命之间,互相影响。

对于史凡斯克来说,《第七封印》突然摇身一变,成为瑞典电影黄金时代纪念影展上主打的辉煌巨作。这绝非当初拍这部电影的目的。可怜它却被迫在令人窒息的首映晚会上粉墨登场:一群衣着华丽的观众,鼓号齐鸣,还加上笛姆宁的演说——可怕极了!我竭尽全力企图阻止这样的首映方式,但是我无能为力。人类因为无聊而产生的恶意毫不留情地污染了每一件事物。之后,《第七封印》夹着燎原之势席卷全世界。我收到各方热烈的反应。很多人都觉得这部电影触动他们内心深处的矛盾及痛苦。 但是我永远都无法原谅它的首映典礼。(节选自《伯格曼论电影》广西师范大学出版社)

【随笔】

第七封印”来源与《圣经》中的《启示录》,是“唯有羔羊(基督)配开书卷”,当七个封印被完全打开时,将是一场巨大的毁灭。

伯格曼借助骑士这个角色发出了一连串的天问:“仅凭一个人的感觉去理解上帝的意图真的就这么难吗?”“为什么他总是藏在半真半假的承诺和从未实现过的真相背后呢?”“当我们缺乏信仰的时候又如何守信呢?”“我们将会怎么样,谁会去相信?”“难道要相信那些我们不想也不能相信的事情吗?”“为何他使我蒙羞?”“为什么他总像一个我无法摆脱的嘲笑者?”

问题之后,骑士不再发问,他只是平淡地说道“我需要真理,不是信仰,不是承诺,而是真理。我希望上帝能伸出他的手,露出他的脸,和我说话……或许那没有任何人……那么生命真是荒诞而可怕。没有人可以活着面对死神,了解一切都是虚幻的。”终于在大段的问题之后,伯格曼给出了出了合理的解释——依旧是通过骑士这个人物——“我们必须构筑一个对抗恐惧的偶像,而那个偶像我们称之为上帝。”

伯格曼的经典作品确实充满了思考,在艰险的环境下人究竟该怎样才能生存下去,人又该怎样的生活,做一个理想主义者,还是一个犬儒主义者;是在灾难中作恶狂欢,还是坚持自己的道德底线;是平凡而安然的生活,还是痛苦的去追寻救赎的道路。死神冷冷的看着人们的表现,他仲裁着,他带走了一个又一个人,但是带不走全部。约夫一家还是快乐的上路,继续着他们的人生,为这部探讨型电影留下了一个亮丽的结局。