作者I秦浅

英语语法中,常出现时态变化,如:一般现在时、一般将来时、过来完成时、将来完成时等等。时态的变化,让语句在时间的“流转”中展现独特的语言表达视角,也让时间在某种程度上得到了记录与保存。

我们可以相信,时间从来即便是无形之物,可它却依旧能用自己的方法得到“存活”。

纵观历史长河,时间于人类而言,即是在城市的兴衰灭亡中看到未来的推进,也让我们在前人留下的书籍、绘画、音乐中得到关于时间的启示。《洛阳在最后的时光里》则用随笔集的方式,利用十二个小章节放大了时间中历史的维度,将目光凝聚在特定的城市——洛阳,细心窥探兴衰中那段关于“花之洛阳”的秘密。

唐克扬作为独立策展人,12年游历中西方不同国家,漂泊于故土与他乡,他将中西方文化活用在自己的作品当中。著作之一《从废园到燕园》曾被评论家李公明称之为“在历史的尘埃中拂拭出来的图景”,在他身上我们可以看到关于漂泊者的锐气,就像是漫长的时光旅行者,他在用自己的方式窥探关于洛阳的一切。

就像唐克扬在《洛阳在最后的时光里》的引子中自己说到:一切魅惑,将从城市失去记忆的那一刻开始。........洛阳的兴衰,便也牵系着中国人一段失落的过去。这种失落不仅仅是时过境迁,风水轮转,它同样也源于深刻的时代变局和文化裂痕。

无论是“洛阳纸贵”、“洛阳花下”还是“花之洛阳”的美名,那“衣袂京尘”的胜景其实便通过记录的方式重新呈现在我们面前,我们有理由相信,在《洛阳在最后的时光里》中我们看到历史长河中特定的这座城市的兴衰过程,我们会看到时间在用自己的方式记录自己的存在。

风景旧曾谙

欧阳修在《牡丹洛阳记》中说:洛阳之俗,大抵好花,春时,城市中贵贱皆插花,虽负担者亦然。

相比其他历史沉淀中的古城,牡丹成为了洛阳繁盛的代表。一句“花开时节动京城”,足以让我们联想到当时的胜景。我们很难想象当时代表着权势的牡丹究竟以怎样的势力“撼动”时政,甚至很难想象眼前之景带给我们心情起伏的浮沉感,十里春风,花香四溢的景色里,历史又即将让洛阳经历怎样的兴衰变化。

一个又一个在洛阳城中发生的故事,关于当下这座城市的生与死,唐克扬在《洛阳在最后的时光里》赋予了洛阳人的情态,城市中人事变化像极了我们躯体中流动的血液,你可以时刻感受到洛阳的脉搏,想要生存下去的努力,是拒绝衰败的呐喊,以及它在用自己的行为记录历史(毋须创造历史的能力。)

由牡丹的花开花落,一系列的生长与衰败,也将城市的兴衰折射在花朵之上。所有这一切都有相比照之物。今天我们重新在飞速发展的洛阳城回望过去的古都,遗留的旧城墙的痕迹,关于时间镌刻在洛阳身上的一切,这个古都即使不像长安(今西安)、紫禁城(北京城)那般意义深远,但我们无法忽视于历史长河中它独特的存在价值与意义。

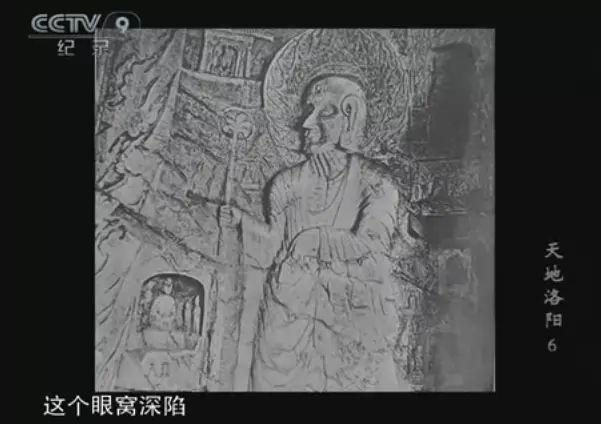

纪录片《天地洛阳》还原了历史中洛阳的模样,将引领时代华夏的一方水土用纪录片的方式展现。而唐克扬却在《洛阳在最后的时光里》一书中,用文字与照片让我们看到繁盛时间里洛阳城中的苦恼人生。

洛阳不再是具体的某一座城市。就像洛阳的时间是“历史”的化身,这座城市也该是“天下”的缩影。

阿尔弗雷德·申茨说:“城市仿佛是一个伟大艺术家独立意志的体现。”所以那时那刻,北魏杨衒之写出《洛阳伽蓝记》,这座城市通过别人转述之口,从安逸到变动,由内而外地述说自己的个性。

无论是杜牧的《金谷园》,还是杨广的《东宫春》,都让我们借由前人的视角看到这座城市的故事与变化。由人的个体组合开始,城市在历史的横向发展中展现出自己独特的文化魅力:因为人的聚集应运而生的历史经典、文化传承,石刻中佛教的兴盛,到宁懋石室印证着“一个洛阳人的一生”,于当时那刻,洛阳让我们感受到它是空前强大的帝国中枢和世俗人情的容器,坚不可摧的背后或许不抗一击。

而纵向的历史长河发展里,却是洛阳本身散发的气息——时态的变化让“史”成就“历史”。就像是唐克扬自己写的那样,或许“结局”才是这本书真正的主题。

北魏洛阳的历史是短暂的,事实上,它刚刚开始就差不多结束,在漫长的时光里,这种匆匆忙忙的城市史也许只可称之为“瞬间”。也许,这短暂的生命反而折射出了城市千百年一般的“命理”:生长,生长,结束,结束,或者生长,结束,生长,结束.....我们应该再次回到无始无终的洛阳时间中。

当我们把“一般现在时”、“过去完成时”与“将来完成时”附注在洛阳身上时,与其说《洛阳在最后的时光里》是一个城市与某个时代的挽歌,还不如说它们即将在未来的某个时刻重生。这座“四方城”,用自己的独特魅力,让我们看到那时的风貌,那时人们跟随着城市的生存与发展,无论是对佛教的狂热,亦或是对“高楼”的推崇等,于时间的缝隙中我们足以看到重叠在一起的时间里,一个在消逝中永远被记住的洛阳。

风景旧曾谙,我们是历史的看客,同样历史也在观照我们。