十年前的今天我如是说——

原文如下:

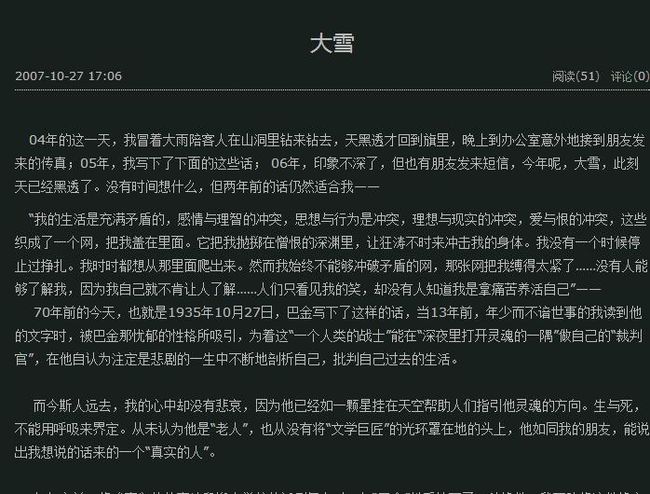

“大雪

2007-10-27 17:06

04年的这一天,我冒着大雨陪客人在山洞里钻来钻去,天黑透才回到旗里,晚上到办公室意外地接到朋友发来的传真;05年,我写下了下面的这些话; 06年,印象不深了,但也有朋友发来短信,今年呢,大雪,此刻天已经黑透了。没有时间想什么,但两年前的话仍然适合我——

“我的生活是充满矛盾的,感情与理智的冲突,思想与行为的冲突,理想与现实的冲突,爱与恨的冲突,这些织成了一个网,把我盖在里面。它把我抛掷在憎恨的深渊里,让狂涛不时来冲击我的身体。我没有一个时候停止过挣扎。我时时都想从那里面爬出来。然而我始终不能够冲破矛盾的网,那张网把我缚得太紧了……没有人能够了解我,因为我自己就不肯让人了解……人们只看见我的笑,却没有人知道我是拿痛苦养活自己”——

70年前的今天,也就是1935年10月27日,巴金写下了这样的话,当13年前,年少而不谙世事的我读到他的文字时,被巴金那忧郁的性格所吸引,为着这“一个人类的战士”能在“深夜里打开灵魂的一隅”做自己的“裁判官”,在他自认为注定是悲剧的一生中不断地剖析自己,批判自己过去的生活。

而今斯人远去,我的心中却没有悲哀,因为他已经如一颗星挂在天空帮助人们指引他灵魂的方向。生与死,不能用呼吸来界定。从未认为他是“老人”,也从没有将“文学巨匠”的光环罩在地的头上,他如同我的朋友,能说出我想说的话来的一个“真实的人”。

旬年之前,将《家》的故事片段搬上学校的话剧舞台时,与“巴金”似乎结下了一种缘份。我不敢将这份缘定义为“不解”,时世变迁,扎挣于生活中,在“我”与“无我”之间徘徊的时候,似乎忘记了有一个人对于自己内心清晰而深刻的责问,而再次读到这些文字的时候,才发现仍然是草蛇灰线,挥之不去。

我盼望这个日子的来临,与其说这个日子美好,不如说是深刻。也曾剖析自己,迷茫与希望、感恩与憎恨、别人与自我、生与死等等无时不在激荡着我的灵魂。

此时,如同巴金,也用这样一段话来激励自己吧:

你应该把你的生命之船行驶在悲剧里,在悲剧中振发你的活力,完成你的创造。只要你不为中途所遇的灾变而翻船,则尽力为光明的前途而从此抵挡一切痛苦,串演无数悲剧,这才算一个人类的战士。”

十年前的话里说的是十年前的两三年前说的话,现在看来还是那么回事,一如既往。

我不负光阴,光阴故不负我

十九年,四十一年。这一路,走过了太多的寂寞与繁华。徘徊过来,到底是走在昨天还是走在今天?

堵车的形而上意味着对急功近利的一种惩罚,而风景就在窗外。

王羲之在十朝(那时还不是十朝)围城之下道:我们悲叹先人不过是匆匆过客,正如后人也会悲叹我们一样。一出唱罢一方登场,渐渐地,我们习惯了粉墨容颜,我们也就成了戏的主角,戏唱得好坏又由谁来评判?!自己的良心、梦想;别人目光、得失还是社会的道德、规则?!不得而知…

明朝四明山区的田间,一个牧童一身短打,赤脚牵牛荷鞭,张扬地前行。田园生生不息,远离城市,远离物质与喧闹的中国乡村,一朵荷花的安静,向我们展现了几百年前的温馨图画:“我若行,渠也行,途中缓与急,全靠此茫绳,绳头不放手,能索一条生;步步乡关里,归家不问程。”而今,又有几人能有这一份“归家不问程”从容与淡定?!

牧童村野毕竟离得我们太远了。

在这一出出的折子戏中,我们都是戏中人。

而且我们还要给自己找一个很好的借口:

“放松一下简直要失去弹性了的神经。为了达到这样的效果,我们好辛苦地努力来着。我们充实自己,我们积极参与社会,我们紧跟时代脉搏,我们爱惜身体投入时尚,做了很多的工作,为了让自己真正是自己的主人,为了把握生活,掌握现场。我们辛辛苦苦,自尊自爱。因为知道这样的道理:自己不爱自己,谁会来爱你。”

可是,还是有三种东西我们必须挽救:生命、禅悟和快乐。