石黑一雄:人生的边界在拓展,文学的边界在坍塌

【叶开】

日裔英国作家石黑一雄获得2017年诺贝尔文学奖,有人在网上报道留言:“求村上春树的心理阴影面积。”

“求心理阴影面积”含义丰富,令人不由浮想。但为何不是求卡达莱心理阴影面积呢?为何不是求奥兹的心理阴影面积呢?为何不是求阿多尼斯的心理阴影面积呢?为何不是求提安哥的心理阴影面积呢?后面几位,在赌盘上排名也远在石黑一雄之上。

每年诺贝尔文学奖揭晓之前,媒体和读者都可以快乐地胡乱猜测。猜中的几率,跟买彩票差不多。当年我曾猜中莫言,但是之前、之后,从来没有蒙对过。去年诺奖评委感觉是慌不择路地扔给了鲍勃·迪伦,让我对这些北欧老先生们的淘气劲头又有了新的认识。

有何不可呢?这个世界上有趣的事情不多,独乐乐不如与众乐乐。

恰逢长假,十分闲暇,英国那边开盘,村上春树继续领跑,其他各国名家陪练。热爱长跑的村上春树,在诺贝尔文学奖的赌局上总是领跑,而每次都是跑冒了——这算是“众所周知”的秘密,赌场、媒体、读者乃至评委会,大概都乐见这种热闹和炒作。村上春树再有涵养,估计心里也犯嘀咕,也会有点“阴影面积”吧。

村上春树和石黑一雄的作品我都读过,两人的风格是“南辕北辙”,“差之千里”。即便石黑一雄是日裔,自称日本的文化传统让他拥有了其他英语作家所未有之特殊视角,但他五岁就随父母迁去英国,二十九年后才有机会重返日本“旅游”,那时,总给他寄去一大包日本读物的祖父也已经去世了,拔掉了他在日本的锚点。从文化浸润的角度来看,石黑一雄徒有一个日本名字,却怎么也不能再算是日本作家了。然而,他的英语表达隐隐有日本文化气息,却恰好是英语文学这碗浓汤上洒下的黑胡椒,提鲜效果明显。也正因为这种隐有日本文化背景的跨文化写作,使得石黑一雄的东方元素充分地渗入了英语文学中,获得了特殊的活力。

诺贝尔文学奖不授予村上先生,反而青睐石黑一雄,我想也有各种合适的理由。我觉得,为了让诺奖更好玩,更有趣,也应对村上先生“引而不发”,让大家充满期待,如同前戏渐渐,熙熙袅袅而大为提神——相信大家都应该喜欢这个游戏。

万一村上春树真得了诺贝尔文学奖,那是多么的乏趣啊。

这就像,你在路上看到前方有一个身姿婀娜,步幅性感的女子,正款款前行,内心充满了欣赏的喜悦,却耐不住好奇心大盛超过去一看,其容貌却令你大失所望,那真是后悔得肠子都青了。

跟着村上先生一起长跑,看他意气风发的背影,知道他的作品所向披靡,斩获世界文青无数而继续孤独,多好!

村上春树拥有足够的世界影响和名声,他的每一部新作品出版,都如洪水般淹没各国的书店。很多名作家虽然获得了诺贝尔文学奖,其作品销量却无法望村上先生之项背。与其锦上添花,何如雪中送炭?

说到所有这些候选人中,我最喜欢的是移居巴黎的阿尔巴尼亚大作家卡达莱。他是一名“众所周知”的东欧背景的大作家,我曾有机会和中东、非洲、俄罗斯等非欧洲中心区的各国作家住在一起喝酒聊天,谈到卡达莱,都竖起大拇指。自然,阿拉伯兄弟们还是更敬仰叙利亚籍、长居德国法兰克福的大诗人阿多尼斯。

我最早是在九十年代初读过卡达莱的长篇小说《亡军的将领》,作家出版社1992年出版的红色封面版本。

那时,有一次在格非家,与马原一起聊天,一个年轻文学爱好者请马原手写了一个阅读书单,记得有麦尔维尔的《白鲸》,狄更斯的《远大前程》。我当时年轻,冒昧推荐了《亡军的将领》。格非和马原都呵呵了一下,说这本就算了吧。

在当时看来,卡达莱还算是新作家,无法跟经典作家相提并论。但我对卡达莱的作品兴趣不减,后来《花城》杂志主编朱燕玲策划了一套“蓝色东欧”丛书,其中选入了卡达莱的《谁带回了杜伦蒂娜》《错宴》《梦宫》和《石头城纪事》。我竟然全都读过了,也都很喜欢。惟欠写一篇书评,觉得很对不起朱燕玲。

我读过村上春树先生所有的中文版作品,谈不上欣赏哪一部,但都有些记忆,都觉得很有创意,印象最深的自然还是《挪威的森林》,伴随着我们迷惘而残酷的青春时代记忆。或许用石黑一雄的名作“长日留痕”来形容,是最准确的。这种阅读,就是一种人生过程的“留痕”,或“余烬”。如同平日里炖的鸡汤,隔一段时间就喝一碗,有一种淡淡的记忆,而且,还有些淡淡的营养。多好!

不过,即便是闻名世界,村上春树先生的作品与石黑一雄先生也差别巨大。村上春树是一种“日本根据地”写作——虽然也有着很强烈的国际化视野;而石黑一雄是确确实实的国际跨文化写作。

在世界文化交流越来越频繁的背景下,二十世纪中后期的世界文学出现了一种崭新的“跨文化写作”群体,中国裔美国作家哈金是个例子,“英国文坛移民三雄”——鲁西迪、奈保尔和石黑一雄则早已经名满天下。后二者已经一前一后获得了诺贝尔文学奖。而在文学表现上更丰富更磅礴,也更具奇诡想象的鲁西迪,其实最有实力,也最深孚众望。他的《午夜之子》,一个印/巴分裂的世界,一个宗教切割的人生,多么的丰富而细腻!还有那不能说的杰作《撒旦的诗篇》,一开头就把我深深地吸引了。可惜,因复杂原因,鲁西迪却暂时不能名列诺奖之榜单。

国际跨文化的写作,今后将会是更为璀璨的现象。石黑一雄自己也以“国际主义作家”自称,或许正是因为这种跨文化、跨边界的原因,石黑一雄最早在中国出版的作品是2002年译林出版社出版的《上海孤儿》——2003年又出版了《长日留痕》,封面是这部小说改编的电影里两位大演员艾玛·汤普森和安东尼·霍普金斯。

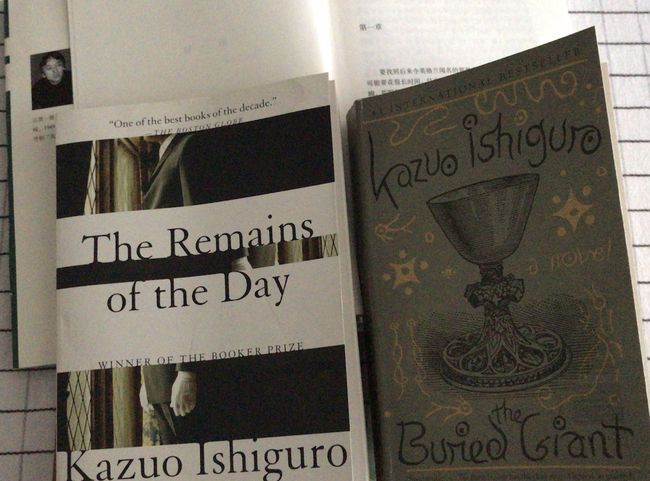

如果既跨文化,又跨文学边界,那就是最磅礴的写作气象了。就便举例,杰出代表是石黑一雄的新作《被埋葬的巨人》。在这部作品里,石黑一雄“跨界”到了“玄幻”中,引入了母龙魁瑞格、精灵、圆桌骑士高文、魔法师梅林、亚瑟王等英国国家化形成早期的神话角色,让自己的作品产生了深具吸引力的迷幻色彩。自然,他的深意,还不仅仅在一个中世纪早前题材的翻新上。他的目标也不是发掘或创造辉煌的英国历史记忆,或者在民族国家形成期创造出来的“亚瑟王传奇”上添砖加瓦,而是深入地思考了在这个“神话”背后隐藏着的那些令人心碎的仇恨、血腥、苦难,以及原住民不列颠人和外来民撒克森人之间的绵绵不绝的战争。这部作品集中了石黑一雄的写作特点,瑞典学院给出的获奖理由是——“石黑一雄的小说,以其超大情感力量,揭示了隐于我们与世界幻觉联系之下的深渊。”(who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world.)

这个评价非常有意思,那些专业老先生们的文学判断力是毋庸置疑的。

瑞典学院秘书莎拉·达纽斯在记者招待会上说,石黑一雄的作品是简·奥斯汀和弗朗茨·卡夫卡的混合体,……但是你还得加进去一点马塞尔·普鲁斯特,然后稍稍搅拌一下,这才能得到他的风格。……他对于了解过去有浓厚兴趣,但他不仅仅是一个普鲁斯特式的作家。他不光在重述过去,他也在探索你为了作为个人或社会而活下去所不得不遗忘的一切。”

有意思的是,石黑一雄并不喜欢普鲁斯特,但这位自己不喜欢的作家对他的写作也产生了影响。在《纽约客》杂志的一次访谈中,他说:“我只读过普鲁斯特的第一卷。我根本没看过《贡布雷》或《在斯万家那边》之外的内容,《贡布雷》之外只看过一点点。但坦白说,我觉得《贡布雷》大部分内容很枯燥,所以我就没有读下去。不过序曲,即前言部分,大约60页长,是在我完成第一部小说而第二部小说尚未动笔的间隙读的,我觉得它对我的影响还是很大的。 ”

从《被埋葬的巨人》里可以看到,石黑一雄处理“记忆”的态度与普鲁斯特不同。时代不同了,智能手机时代,记忆随处可得,他更喜欢处理“遗忘”。这部小说中,故事背景是亚瑟王率领部队与敌人浴血山谷,违背自己不杀敌对者妇孺的诺言,派遣骑兵悄悄去杀灭撒克森村庄里的所有妇女儿童,制造了大片恐怖荒村。曾走遍撒克森人村庄宣扬和平的前不列颠骑士埃克索对此悲愤不已,冲到亚瑟王面前愤怒斥责他的背信弃义。但亚瑟王显示出了极大的克制,没有命令圆桌十二骑士把埃克索剁成肉酱。后来,著名魔法师梅林带领圆桌骑士高文等五人去寻找母龙魁瑞格,并在魁瑞格身上施加了一个强大的“遗忘咒”,让母龙身上散发出的这个咒语,如同英伦特有的浓雾一样笼罩了整个世界,并派遣圆桌骑士高文在附近保护母龙魁瑞格。老年的埃克索和他的太太比亚特丽斯也在迷雾中,慢慢失去了旧时的记忆。魔法师梅林和亚瑟王几乎是“天真”地以为,只要继续遗忘,一切仇恨,一切邪恶都可以化为泡影,而撒克森人的村庄和不列颠人的村庄,也可以继续因为遗忘而和平地共存下去。然而,在“遗忘时代”,东方却突然出现了一个青年骑士维斯坦,他剑术高超,思维缜密,从村庄里救下曾被母龙咬过的撒克森人小男孩埃德温,并在修道院里巧妙布置前人留下的石窑陷阱和逃脱草车,一个人消灭了布雷纳斯爵士派来的三十名士兵,带着伤继续前往母龙魁瑞格的巢穴,最终,与年迈而坚毅的圆桌骑士高文相遇……一个为唤醒仇恨记忆而受命杀死母龙的青年骑士,一个为掩盖血腥记忆而保护魁瑞格的老骑士,就这样,在历史的深处,面对面站着。

记忆不可能永久遗忘,新的仇恨又在蔓延,小男孩埃德温的身体深处,已经被骑士维斯坦植入了可怕的仇恨,未来可能成长为新的撒克森人领袖。跟他们相处了很久的不列颠人埃克索夫妇,也因迷雾消散,恢复记忆,而想起来儿子早已经死去被埋葬,他们这对恩爱的老夫妇之间,也曾因为出轨等嫌隙彼此分离。但是,爱,才是最后联结他们的最坚实的纽带,他们也试图把这种爱,植入撒克森人小男孩埃德温心中。

石黑一雄的小说都不长,但是很耐读,或者说需要一定的耐心。这不是情节驱动型的小说,所以并不怕“剧透”。不过,虽然被很多人类比简·奥斯丁和佛朗茨·卡夫卡,石黑一雄处理小说的手法,却有着自己独特的方式。有人已经注意到了,他即便在创作远久历史背景的小说时,也常常使用“第一人称叙事”。可以这么说,石黑一雄是“第一人称叙事”的大师和加持者。因为“第一人称叙事”的视角限制,处理得当时,就会隐隐地带有着强烈的悬念和落差推动,稍加拨引,即有新的吸引力。例如圆桌骑士高文和年轻撒克森骑士维斯坦的出场、深入和变化,失忆的前不列颠骑士埃克索的身份的逐渐显露,都是非常见功力的处理,细微、巧妙,而意味悠长。

石黑一雄对风景描述,对记忆的重唤,都有着自己的独特思考,这种思考对我们中文作家的写作,也有很大的借鉴意义。

我一直对当代中国的写作深深不满,太多作家纠结于所谓的“现实主义”中,缠绕在“日常琐事”中,写一些“不伦之恋”,写一些“畸形情感”,并匆匆略过生活表面,而忽略了人们内心深处的巨大湖泊。在影像过剩的时代,小说家要更多地深入人们的内心,在那些微妙的世界中,点燃自己的烛光。

我觉得“心理现实主义”这个名词暂时还有点用,不妨与大家共勉。

石黑一雄和他的英国作家同行一样,对此心灵田野早已经深入犁耙过。

他对《纽约客》记者说:“在当今这个世界中写作,是要把握存在于人们头脑中的事物。有时是要削弱,有时是要运用。我们今天不必像维多利亚时代的小说家那样描写地点和场景。……我完全不觉得写作环境险恶,我很高兴在一个电影、广告和其他影像盛行的世界中创作小说。 ”

石黑一雄在他的新作《被埋葬的巨人》里写的:“那时,要找到后来令英格兰名声远扬的弯曲小道和平静草场,你可能会花很长的时间。数英里内都是大片荒僻的、未开化的土地。时有人工开凿的小道,出没于峭壁和荒野间。”

(“You would have searched a long time for the sort of winding lane or tranquil meadow for which England later became celebrated。There were instead miles of desolate,uncultivated land;here and there rough-hewn paths over craggy hills or bleak moorland。”)

上海译文出版社的版本:“要找到后来令英格兰闻名的那种曲折小道和静谧草场,你可能要花很长时间。目之所及,尽是荒无人烟的土地;山岩嶙峋,荒野萧瑟,偶尔会有人工开凿的粗糙小路。”

石黑一雄的英文非常优雅,从容,很难在中文里有效地传达。上面这个开头是我尝试着翻译的,与上海译文出版社的中译本对照一下,也没什么特别,似乎气息上、节奏上稍微好一点。

我发微信朋友圈点评石黑一雄时,英国朋友蓝心说,“一定要读英文原版。”

经她点醒,我赶紧去Amazon买了一个kindle版,因为我家里并无石黑一雄的英文原版书。但我读完了中译本觉得味道很淡,又看了两章英文原版。对比之下,就觉得味道很纠结,内心很郁闷。英文不好,活该读二手书,如同活该吃垃圾食品。

好吧,容我得空还是慢慢读完。不对比原版,没觉得有啥问题,翻译者似乎也算用心了。可能是因为中文阅读的长期缺失,新一代翻译者在中文表达上,总给人感觉形似而味不对。现代中文因为历史跌宕等原因,一直没有真正成熟。如果看现代,推荐李劼人的《大河三部曲》,看当代,推荐黄永玉的《朱雀城》,这是我能想到的最好的中文。相比之下,通常推崇的沈从文、汪曾祺,稍嫌推敲了。

今年夏天全家在英国自驾旅行了一个多月,在伦敦匆匆看了一个话剧,在爱丁堡跑来跑去看了五个话剧,虽然听得半懂不懂,只能请教女儿,却深深地感到,英国是文学艺术驱动型社会,他们对于文学艺术的热爱,是发自内心的。这也是英国在后帝国文明中的核心竞争力。

我们在爱丁堡曾看过一个不出名的“独角戏”小话剧,主角是一个来自澳大利亚的男演员,长得很像英国BBC著名科幻连续剧《doctor who》第九季里的男主大卫·田纳特。他说,因为深深迷恋《神秘博士》,他曾看过某季七十多遍,对其中内容和对话简直是烂熟于心。一个小时的表演,卖力到全场自然hold住,浑身汗水滴答,而极其投入,十分享受,一点都没有任何的精疲力尽之后的不耐烦。

英国的科技自然是超强,但是在美国、日本、德国等的竞争对手中,显得很低调。而他们的文学艺术驱动,却非常高调,如同去年几年莎士比亚诞生四百周年一样热闹,自然,热闹、快乐、幸福而有趣。

生活在这样一个国家,用最通行世界的英语写作,石黑一雄是占尽了优势。

2017年10月8日 星期日