文/宝木笑

“那么多种声音都在告诉我们,自然中的一切都在呼吸。”

——亚历山大•冯•洪堡

上面的话是刚过而立之年的亚历山大•冯•洪堡在南美洲的雨林中写下的,那段时间他和他的伙伴险象环生,睡觉时会有蛇盘踞在垫子下面,也许还有美洲豹毛茸茸的利爪慢慢伸来,搜集到的土著箭毒从瓶中不小心漏出,几百条鳄鱼在河岸上张着大嘴晒着太阳,无处不在的蚊虫叮咬……这并非电影桥段,而是两百多年前洪堡的亲身经历。历史从来都是一件非常难以捉摸的事情,如果跨越的时间足够久远,“盖棺论定”和“身后之名”对于一些人来说显然充满着无可奈何。一生坎坷的梵高不会想到自己在如今竟然成为一种时尚甚至信仰,而身前身后都盛名不衰的洪堡也许对今天人们的冷落会有些不解。然而,就像在南美雨林中的他仍然怀着诗意的心情兴奋地进行着科学考察,洪堡对于今天的人们应该仅仅只是不解而已,因为在他的心中,有着更为崇高而伟大的东西。

或许当安德烈娅•武尔夫最初开始着手要写一本关于亚历山大•冯•洪堡的书的时候,在浩繁的史料搜集过程中,她和我们的对于洪堡的认识是一样的,只是模糊听说过他,却并不知道他的伟大。历史上总是有这么一部分人,虽然在被当下渐渐遗忘,然而,只要我们稍微掀开一个小小的切口,从那历史的缝隙看去,我们会震惊于他们当时取得的成就和无尽的荣耀。正是在这个意义上,安德烈娅•武尔夫的《创造自然——亚历山大•冯•洪堡的科学发现之旅》更像是一种对往昔辉煌的回望,颇有些正名的味道。安德烈娅•武尔夫是一位可以撑得起这样一部书的作者,这位欧美报界的宠儿著作颇丰,作品常常出现在《纽约时报》的畅销书榜单上,是《纽约时报》、《大西洋月刊》、《洛杉矶时报》、《华尔街日报》、《卫报》等著名的专栏作者。更为重要的是,安德烈娅•武尔夫还是一位学者,三次当选罗伯特•史密斯杰斐逊国际研究中心研究员,还是英国皇家地理学会等不少知名学会的会员,为了这部洪堡的传记,她甚至几乎重新将洪堡的探险考察之路走了一遍,书后100余页的注释更让这本传记显得尤为厚重。

这一切都源于亚历山大•冯•洪堡自身的特别,虽然现在网络十分发达,网红遍地,但我们仍然难以想象在十九世纪上半叶,一个人能够如洪堡那般影响着整个时代。那是个群星璀璨的时代,然而洪堡却影响了同时代的无数思想家、艺术家和科学家。美国开国元勋杰斐逊称他为“我们时代最伟大的荣光之一”;达尔文感慨:“没有什么能比阅读洪堡的旅行故事更让我激动的事了”,并坦陈如果没有洪堡的影响,他不会登上“小猎犬”号,也不会想到写作《物种起源》;大诗人威廉•华兹华斯和塞缪尔•泰勒•柯勒律治将洪堡的自然观纳入他们的诗篇;他的名字频繁出现在梭罗的笔记中,催生了《瓦尔登湖》之后的所有修改版;爱默生多次告诉周围的人:“洪堡是又一大世界奇迹”;洪堡的好友,伟大的歌德曾与洪堡相处颇久,歌德由衷感慨:“与洪堡共度几天,自己的见识便会增长数年”;甚至南美的解放者西蒙•玻利瓦尔也曾在巴黎和洪堡有过交集,称洪堡为“新世界的发现者”,在转战南美大陆的时候还不忘带着洪堡的著作……

正因此,安德烈娅•武尔夫在《创造自然》一书中承担的使命显得更加沉重,她的叙述对象有着辉煌的经历和丰富的史料,这不容传记作者用杜撰来偷懒。因此,安德烈娅•武尔夫用数月时间读了洪堡发表的所有著作,还在在剑桥大学查阅了达尔文收藏的洪堡著作,“这些书的字里行间布满了达尔文的铅笔札记”。更为重要的是,安德烈娅•武尔夫必须回答这样一个问题:为何洪堡在当时的欧美能够产生这样巨大的影响,到底是什么促成了这一切。而这个问题的回答,却只能在尽量详尽准确记录洪堡一生的字里行间,由读者自己领会。

某种意义上,当代的世界是一个造神与弑神并行的时代。一方面,我们高度发达的通讯和网络让普通人甚至可以通过流水线般的运作成为网红,但另一方面,真正在人类智慧的极限处游走,成为人类知识美德化身的“神”早已不在。这种“神”我们在历史上是能够看到的,他们的特点大多是仅凭一己之力便在人类知识和文化的各个领域留下丰碑,他们就是我们常说的“通才”,甚至早些年还有一种近乎荒唐的说法,说这些人实际上是伪装成地球人的外星人。比如,艾萨克•牛顿除了是物理学家和数学家,他还是经济学家,提出了金本位制度,另外还是神学家和哲学家。达•芬奇除了是画家,还是雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程师、发明家、解剖学家、地质学家、制图师、植物学家和作家。

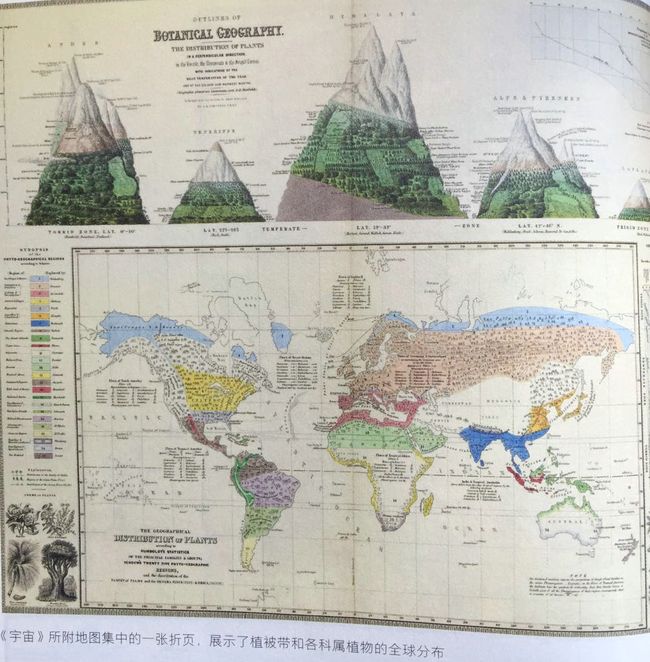

《创造自然》一书正是展示了这样一位“通才”:洪堡是自然科学家、自然地理学家,是近代气候学、植物地理学、地球物理学的创始人之一,还是旅行家、作家、社会活动家等等。如果我们梳理洪堡的科研轨迹,自然会发现为何当时科学界群星璀璨的欧洲,洪堡仍然被奉为“大洪水后最伟大的人物”。洪堡的通才不仅仅是跨越那样简单,那是令人眼花缭乱的各种突破和发现:他首创了等温线、等压线的概念,绘出了世界等温线图;研究了气候带分布、温度垂直递减率、大陆东西岸的温度差异性、大陆性和海洋性气候、地形对气候的形成作用;发现了植物分布的水平分异和垂直分异性,得出植物形态随高度而变化的结论;确立了植物区系的概念,创建了植物地理学;首次绘制出地形剖面图;发现了美洲、欧洲、亚洲在地质上的相似性;推导出地磁强度从极地向赤道递减的规律;根据海水物理性质的研究,首次用图解法说明洋流;发现了今天的秘鲁寒流(又名洪堡寒流);还推动了沸点高度计的发明和山地测量学的发展……

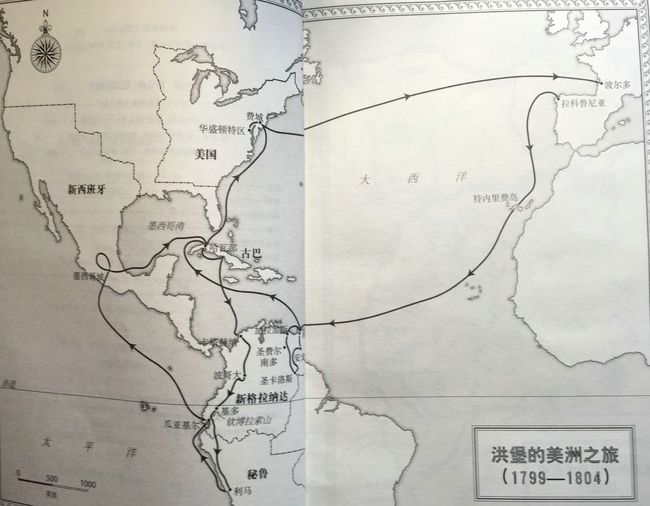

值得注意的是,洪堡的通才是建立在一种对自然充满热情的探索的基础上的。洪堡最先征服欧洲学界的是其见闻的广博,是其九死一生的自然探险之旅,这使其不同于更早年代出现的学院派通才。洪堡的美洲之旅持续了5年多时间,那时的美洲,特别是南美洲还笼罩在神秘之中,是世人眼中的危险之地。在洪堡美洲之旅的后半程,1803年初夏,巴黎甚至流传着洪堡的死讯,说他“命丧北美土人之手”,1804年6月12日的《汉堡通讯》更是非常“肯定”地报道:“惊悉著名旅行家洪堡先生不幸罹患黄热病,卒于美洲阿卡普尔科”。因此,当洪堡在1804年8月1日,经过23天横贯大西洋的航行,抵达法国波尔多港的时候,欧洲轰动了,在巴黎人们视他为旷世英雄,像恭迎国王一样欢迎他,法兰西学院设宴为他接风。而真正征服欧洲科学界的是,洪堡带回了40余箱珍贵的科学样品,包括大量动植物标本、矿物采样和化石,地质地理学、天文学、气象学、海洋学的勘探实录,以及人种志、民族学、土著文化的丰富资料,仅草木花卉标本就不下六万余件,巴黎植物园专门辟出洪堡专区。当时被震惊的欧洲学界已经将洪堡视为“伟大的通才”,甚至觉得用“活字典”、“百科全书”来形容洪堡已不适用,因为那都是指能够查到的固化的书本知识,而洪堡的带回的科学样品中仅新的物种就超过三千种,他带回的是一片新的大陆,因此化学家贝托莱慨叹:“此君简直就是一座活科学院。”

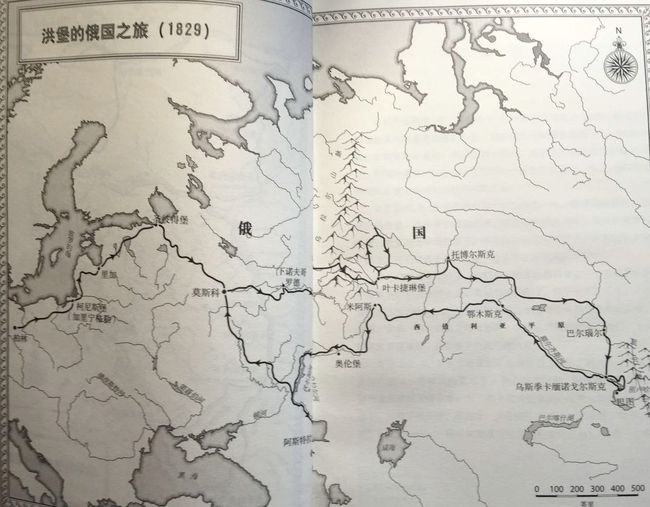

当然,这种充满震撼性的成果确实得来不易。很少有一位科学家与自然联系得如此紧密,他从欧洲跨越大西洋来到南美洲,穿越开篇我们看到的亚诺斯平原与奥里诺科河的热带密林,翻越绵延的安第斯山脉,九死一生地攀登当时世界公认的第一高峰钦博拉索峰……这些在今天仍然具有极大危险性的旅程造就了洪堡的科学奇迹,而最让人惊叹的是,从始至终,洪堡一直处于一种兴奋和兴致勃勃之中,在他看来,自然才是自己最炽热的情感所在。正因此,当洪堡在欧洲功成名就,却仍然三十年如一日心心念念地要联系伦敦高层和东印度公司,要去印度考察喜马拉雅山脉,遗憾的是对方最终也没有答应洪堡的请求。即便如此,洪堡仍然在59岁取得沙皇皇室的支持,实现了对俄国亚洲部分的考察,其在六个月的时间内行程10000英里,途径658个驿站,更换马匹12244匹,洪堡终于实地观测了中亚的乌拉尔山脉,将亚欧山系与早年的安第斯山脉进行了比对,洪堡最远达到达巴图的额尔齐斯河,并拜访了当时的清军哨所。

其实,洪堡的俄国之行等一系列旅程很能说明他内在的某种精神特质,而这种精神特质往往是解释通才诞生的最好注脚。59岁在今天看来也许只能算作中年人,然而在19世纪的欧洲,却是众人眼中名副其实的老人。洪堡在这样的“高龄”仍然以一种常人难以置信的激情完成了俄国之旅,每天连续步行数小时都不用休息,还大胆穿越了炭疽病横行的草原,甚至执意违背沙皇皇室的要求改变行程。这当然是一种勇敢的探索精神,但如果与其在欧洲讲学和科研的经历进行比对,我们就会发现其中有一种人力极限之外的东西:在欧洲,洪堡每天的行程极度饱和,《创造自然》中不止一次描述了洪堡如何一边写书、整理资料、每月做着数十场讲座和讲演,一边还与整个欧洲的科学界进行着通信和会面交流。即使在72岁高龄的时候,为了自己最宏大的著作《宇宙》,洪堡白天作为内务大臣陪在普鲁士皇帝威廉四世身边,晚上为了写作仍然给自己下规定:每天不工作到凌晨两点半绝不睡觉。

似乎一切“通才”都有着这种仿佛超人一般的精力和热情,然而这只是表象,从心理学角度讲,内心仿佛一座天平,一切都必须有所补偿才能维系个体的行为平衡。洪堡的探险、写作甚至极度广泛的社交几乎耗尽了他所有的个人生活和时间,他也必须在内心深处得到某种补偿,才可能支撑其数十年如一日不停歇的前行。纵观洪堡近90年的精彩一生,洪堡内心最深处的这种补偿正是他本人的全部学术理念和科学信仰,安德烈娅•武尔夫在《创造自然》中着重强调的一点就是洪堡科学思想在当时的超前和伟大,“很多生态学家、环保主义者和自然作家都在不知不觉中仰赖着洪堡的先知先觉”。在洪堡一生的最后巨著《宇宙》长达百页的引言中,已过古稀之年的洪堡仿佛总结般阐述了自己的科学思想:一切事物都是“永无止境之跃动”的一部分,自然是一个“活着的整体”,有机生命体在其中以“精妙的网络纹路”交织在一起,“一切都在呼吸”。

这样,我们就不难进一步理解洪堡成为仿佛精力永远旺盛的“通才”的内在原因。在洪堡的内心,生命价值在于符合万物“永无止境之跃动”的特质,也就是生命需要投入自然这一“活着的整体”之中,需要被自我在求索之路上点燃,无论在做什么事情,只要生命不息,就一定不要虚度。更为重要的是,洪堡超越当时时代的思索已经使他仿佛觉察到了某种更为高远的精神追求,这一直是笔者阅读《创造自然》和洪堡其他相关书籍的内心疑问。在《创造自然》中有这样几处玄妙而值得玩味的描写:一处是洪堡在南美雨林中过夜时,他喜欢聆听猴群的鸣叫和雨林中的一切声响,认为那里才是“人类不曾打扰自然之道”的太初世界;一处是洪堡历经千辛万苦登上钦博拉索峰,在钦博拉索峰绝顶,“一瞥之间”,“他看到了自然”;一处是晚年的洪堡协助建立了柏林天文台,他通过新型望远镜凝望夜空,他告诉出版商朋友,正是因为捕捉到那些凝聚着深切之美的瞬间,他才有了继续工作的动力。

类似的地方还有几处,也许这仅仅是某种不经意的流露,但我们仍然有理由相信,洪堡和人类文明史上许多巨匠一样,都经历了某种仿佛“顿悟”般玄妙的精神升华。这就仿佛康德既然意识到了“头顶的星空和内心的道德律”才是生命的真谛,那么他对周围的一切和自己的存在状态会有一种全新的认知,因此即便一生从未走出过自己出生的那个50平方英里的小镇,依然可以安静从容地观察和思考这个世界。而洪堡仿佛是另一个极端的例子,他时刻都像一颗“永不停息的行星”,因为他相信生命的价值在于“永无止境之跃动”,更因为他要为了一个类似康德结论的更高层面的认知而永远探索。这也是为什么洪堡晚年的巨著《宇宙》虽然囊括了天文、地磁现象、海洋、地震、气象学、地理学、植物、动物、人类、诗歌、艺术、园林、农业、政治等,其广博程度令其他书籍望尘莫及,但惊人的是,这部关于宇宙的巨著中,“上帝”这个词竟然一次都未出现。如果用略显神秘的角度看待促成洪堡成为“通才”的那种精力充沛和无畏勇气,这有些像刘慈欣的《三体》给人的观感,一旦人了解到更高文明的存在,或者意识到宇宙的无尽及人类自身渺小,世俗的各种眼光和羁绊其实就不算什么了,甚至自己肉体的疲累和存在也都不算什么了。

遗憾的是,洪堡在后世往往被冠以“最后的通才”。事实也确实如此,十九世纪中叶以后,人类科学进入更加快速的发展轨道,人类文明的发展超越了以往数万年的总和,“天才”层出不穷,然而洪堡式的“通才”却几乎没有再次出现。洪堡仿佛是一个里程碑,在他之后,时代出现了转向,如果简单概括的话,这种转向就是“诗意的科学”开始向“实用的科技”蜕变。仿佛一种天意的巧合,当1834年65岁的洪堡开始着手准备写作自己留下的影响最深远的那部《宇宙》之时,英国学者威廉•休厄尔造出了“scientist”一词,“科学家”的名称首次出现在人类历史上,这象征着科学专业化的开端,此后,不同学科之间的界限越来越分明。从实用角度讲,这对于人类来说确实是一件好事,但就像“博”与“专”之间的利弊关系一样,这同时也使人类族群中的聪慧之士被逐渐进行了刻意的划分。在十八世纪,我们今天谈到的“自然科学”还被称为“自然哲学”,是糅合着科研手段、方法论和哲学思辨的统一体,科学充满着诗意的探索和哲思,所以才会诞生一些我们今天看来觉得“不可思议”的“通才”。但在当时,这是一名学者和知识分子不自觉地趋向,就像洪堡的挚友歌德,除了其作为文学家的荣光之外,很少人知道他对于科学的着迷,尤其是地球形成问题和植物学,歌德的岩石样本收藏超过18000件,同时还在耶拿大学创建了一个专供研究的植物园。

值得玩味的是,一直处于欧洲科学家圈子核心和发展前沿的洪堡,不可能对当时这种“诗意的科学”向“实用的科技”的转向毫无察觉。洪堡一直与伦敦、巴黎和柏林的科学家、文学家、艺术家、政治家等有着频繁的联系,威廉•休厄尔掀起的关于“科学家”的“时髦”,洪堡不可能不知道。但洪堡在为自己“一生的终极之作”敲定题目的时候,仍然毫不犹豫选择了“宇宙”,并注明这个来自希腊语的题目意为“美”与“秩序”。洪堡在那个仿佛分水岭的时刻,坚决地倡导着另一种完全不同的精神:当科学逐渐远离自然而进入大学和实验室,并分离出无数各异的子领域时,人类其实需要的是将所有被刻意分离的知识熔于一炉。

如今回望洪堡的《宇宙》,不由让人感叹,与其说那是一部洪堡“一生的终极之作”,倒不如说那是人类“最后的通才”为“诗意的科学”所做的最后宣言。然而,让人怅然的是,洪堡在今天却面临着这样一种尴尬:一方面,即使在英语世界,洪堡这位当年在欧洲和同岁的拿破仑齐名的传奇,他的名字却在学术界之外几乎被遗忘,“他的著作躺在图书馆里积满灰尘”;另一方面,却是他的名字却又随处可见,拉丁美洲遍布着数十座洪堡纪念碑、公园和山峰,其中包括墨西哥的洪堡山脉和委内瑞拉的洪堡峰,格陵兰有洪堡海角和洪堡冰川,在北美,有 4 个郡、 13 个城镇以他的名字命名,还有加州的洪堡红杉州立公园、芝加哥和水牛城的洪堡公园,300 种植物和 100 多种动物都以“洪堡”命名,好几种矿物的名称中也有洪堡的名字,甚至月球上还有片“洪堡海”……

这种尴尬和怅然,其实同时也是“诗意的科学”所面临的。安德烈娅•武尔夫对洪堡的认知堪称精准,也许能够进一步解读“诗意的科学”的这种处境。她说哥白尼指明了我们在宇宙中的位置,牛顿解释了自然定律,杰斐逊阐释了自由和民主的部分理念,达尔文证明了一切物种都起源于共同的祖先,这些人让人们至今难忘,是因为这些人都提出过界定我们与世界关系的明确概念。纵观洪堡一生和他的著作,他并非没有提出过概念,相反,前面我们已经看到洪堡提出过很多首创的概念,然而,那些概念都掩藏在洪堡浩如烟海的鸿篇巨著中,洪堡的关注点显然不在那些“实用的科技”,他给予我们的是关于自然的观念,是关于“诗意的科学”的一切。但悲哀的是,当洪堡倡导的那些观念变得不言自明时,我们却渐渐地忘记了最初提出它们的那个人,洪堡仿佛一座收藏颇丰的宝库,“天才”们从中选取了各自所需并发扬光大,让人们永远铭记,但宝库的主人——那位“通才”却深藏功名,逐渐隐退至人们记忆的边缘。

也许,让这位“最后的通才”唯一欣慰的是,当人类步入二十一世纪,“实用的科技”终于逐渐显露出“双刃剑”的本质,人们开始重新审视自身,重新审视科学,特别是今天的环保主义者、生态学家和自然文学家不由自主、心照不宣地在默默传承洪堡的自然观。只不过,这是建立在洪堡两百多年前在一生中某些极其悲观的时刻,为人类未来描绘的惨淡图景的基础之上:地球遭到破坏,人类不得不向太空扩张,将罪恶、贪婪、暴力和无知的致命组合散播到其他星球。《创造自然》的译者边和先生实现了一名优秀译者的一切,他在《译后记》中借解释为何此书名为《创造自然》而为洪堡这位“最后的通才”,甚至是“诗意的科学”做了最好的补充说明。边和先生谈到,安德烈娅•武尔夫以《创造自然》命名全书就是为了说明,我们今天众所周知的某些自然观念并非古来有之,而是拜近代以降全球范围内若干重大学术突破所赐,洪堡学术的根基——“认为自然是一个庞大的有机整体,天、地、人环环相扣,相互影响”正是其中最为耀眼的航灯。科学的诗意并不仅仅指科学研究与其他知识及艺术形式之间的相互交融,甚至也不仅仅指科学与政治、经济的互动,那是对生命真谛的感悟,是对无限时空的敬畏,是对更为高远的真理的求索。

1969年,己酉鸡年,世界显得格外热闹。理查德•米尔豪斯•尼克松就职美国总统,美国被迫同越南南北三方就结束越南战争问题在巴黎举行正式会谈,解放巴勒斯坦民主人民阵线成立,波音747的原型机首次试飞,中苏在珍宝岛发生武装冲突,马来西亚发生排华暴乱,苏丹发生军事政变,美国宇航员尼尔•奥尔登•阿姆斯特朗和巴兹•奥尔德林乘坐“阿波罗11号”登陆月球,奥马尔•穆阿迈尔•卡扎菲领导“自由军官组织”推翻了利比亚的伊德里斯王朝,日本恐怖组织“赤军”成立,索马里国民军司令穆罕默德•西亚德•巴雷发动政变成立索马里民主共和国……

1869年,世界各地都在纪念亚历山大•冯•洪堡的百年诞辰。在墨尔本和阿德莱德,在布宜诺斯艾利斯和墨西哥城,人们都去聆听纪念洪堡的演讲;在莫斯科,他被称为“科学界的莎士比亚”;在埃及的亚历山大城,宾客们在焰火点亮的天空下集会;在美国,从旧金山到费城,从芝加哥到南卡罗来纳的查尔斯顿,举国上下举办庆祝游行、晚宴和音乐会,格兰特总统亲自在匹兹堡参加纪念洪堡的活动,在纽约,市政厅周围贴满了横幅,很多房屋的外侧被大幅画着洪堡头像的海报所覆盖,《纽约时报》称洪堡为“没有哪个国家可以独占的伟人”;在洪堡的故乡柏林,政府机构当天全部休假,8 万人冒着倾盆大雨参加集会,在寒风冷雨中,演讲与歌唱不间断地持续了数小时之久……

1769年,柏林近郊泰格尔宫,庄园中秋意正浓,天气逐渐阴冷,然而时不时还会有阳光明媚的好天气,比如9月的某一天,温暖的阳光透过树林的间隙洒落下来,万里无云,层林尽染,一切都在呼吸。一声婴儿的啼哭降临至一个普鲁士贵族家庭,一名一身戎装的高官亲吻着有些虚弱的母亲,充满爱意地凝视着这个家庭的第二个儿子:“就叫亚历山大吧,我相信这个小家伙将来一定能够为整个世界留下荣耀。”

—END—