叶开

要写许地山先生了,才发现很困难。

我对许地山先生的第一感觉,他是一个怪人,奇才,读书癖,学识广博,而思维精纯。

从《落花生》这篇散文开始写许地山先生,也许符合大多数人的认识。不过,这种认识也不一定可靠,因为,《落花生》是被修改过的。对比语文教材里选入的版本和许地山先生的原文,会发现很多字词都被改掉了,用当代的词语替换当时的表达。这种替换,表面看起来是为了合适中小学生的阅读习惯,但原作的那种独特的文化气息,就被抹煞了。

每个时代有每个时代的独特用词用语,这种词语的运用,是语言发展和社会文化现状的独特体现。中小学生的学习能力和接受能力都很强,他们面前,所有的事物都是新鲜的,没有必要特别设置藩篱。民国时期的词语和当代的词语,在学习和认识上并不存在绝然不同的界线。如果能够读到纯正的原作,孩子在学习前人作品时,就会在这作品的独特用语中,直接感受到当时的文化气息。而改成当代词语,就完全不是那个味道了。甚至如一些粗制滥造的电视连续剧那样,唐朝人讲着京片子,用着当代人的流行词,让人有时空颠倒之感。

每一名作家,因为他的阅读,他的思考,他的语言表达,都是独特的,才能称为有风格的作家。

许地山先生在民国时期的一大批文学家中,并不因为其他作家的星光熠熠而泯灭,也恰恰是因为他创作了当时极为独特的作品,如小说集《缀网劳蛛》《商人妇》《春桃》及散文集《空山灵雨》等。这些作品,并不是如现行文学史写得那么主流,那么激昂。而是以独特的观察角度,淡淡而隽永的语言来传递独特的美学感受。这与许地山先生的人生经历有关,也与他的独特阅读兴趣和对佛教、道教的深入研究及爱好有关。

许地山先生祖籍广东揭阳,1893年生于台湾,日本人占领台湾后,他随父亲返回大陆,落籍福建龙溪。

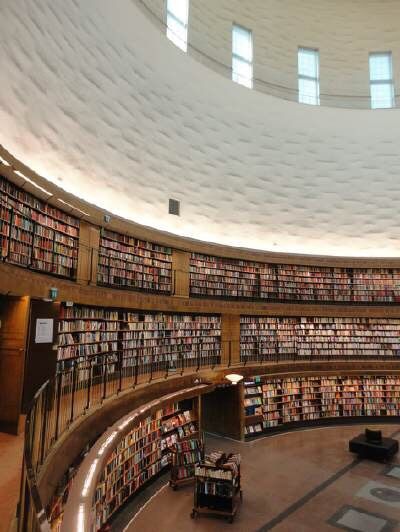

许地山先生是一个经历特别,爱好又极广泛的人。他青年时期,1913年,二十岁时就去缅甸仰光的华文学校任过职,两年后回国,在福建漳州做过小学校长。1917年考入燕京大学,合办《新社会》旬刊,1920年毕业时获文学学士学位,翌年参与发起成立文学研究会。1922年又毕业于燕大宗教学院,1923—1926年在美国哥伦比亚大学研究院和英国牛津大学研究宗教史、哲学、民俗学等。在牛津大学,他常在波德林图书馆印度学院、曼斯斐尔学院和社会人类学讲室读书,并用英文写中国道教研究的论文,还收集编写一册中英鸦片战争前后有关历史资料《达衷集》。

许地山先生一生动荡,难以有平静的生活。他1941年英年早逝,享年49岁。他的一生,几乎与日本发动“甲午战争”占领台湾、琉球之后的中日“交战”史平行。他于1935年应聘去香港大学担任中文系主任,不过两年的安乐生活,就因1937年日本发动“七七事变”在上海发动全面侵华战争,而进入了奔忙之中。1938年,许地山先生与文艺界其他名家一起担任了“中华全国文艺界抗敌协会”的理事,继而担任香港分会总干事。

如此动荡的人生,繁复的世界,不长的寿命,许地山先生仍然创作出版了大量的作品。这与他热爱阅读,养成良好的思考习惯,并保持创作的爱好有很大的关系。

许地山先生写过一篇很短的散文《牛津的书虫》,谈到自己在印度学院、曼斯菲尔学院等图书馆废寝忘食阅读的愉悦,辛苦中的快乐。文中写到一个人的阅读有各种趣向,各种境界,但他最爱的是能做一个“书虫”。只是要做书虫也不是那么容易的,“书虫”要家底殷实,要坐得冷板凳,还要有对阅读的非发自内心的爱。许地山先生在牛津大学两年,读了几百本书。他很羡慕牛津大学有那样的制度和条件,允许和鼓励一些“百无一用是书生”的人,一辈子就在那里读书,你可以没有经世致用之才,没有东征西讨的宏才大略,就这样一辈子读书,没人驱赶你,没人鄙视你。

但是,那是在牛津大学,一个特殊的地方。

许地山是语言天才,他精通英语、德语、日语,后来也曾翻译过《吉檀迦利》等印度典籍。他在东南亚居住过一段时间,对当地的风土人情也有深入的了解。读他的小说集《蛛网劳蛛》里的作品,觉得真是超尘脱俗。另外一篇《命命鸟》,写一个东南亚风情的青年男女的绝命爱情故事,是新版的《梁山伯与祝英台》。而《缀网劳蛛》里的女主人公尚洁,原是逃婚的童养媳,与帮助过自己的孙可望结婚。后来搭救海盗,为丈夫孙可望嫉妒而分居,自己独自来到某个小岛。她对人世、生命的认识,都是超然的,不愤恨,不悲痛,而是安之若素。其中体现出了顺生顺世的态度,并不一定能得到现在读者的理解。中篇小说《女儿心》是一部被忽略的短篇小说杰作,故事以辛亥革命前后为背景,写一个清朝高官在除旧革新年代,抱着殉葬的心情,杀死全家,然后自尽殉国之后,小女儿麟趾侥幸逃脱,一个人独自浪荡世界。她遇到过很多人,坏人好人,强人弱人,仍然能保持一定的尊严生活在世上。最后,在石龙的一艘渡船上,她偶遇某个和尚,为了扑灭失火而圆寂。这个人,很可能是杀死全家但自尽未遂出家的麟趾父亲。

许地山先生小说中的很多主人公都是女性。他把一个人的命运放在时代变化、尤其是大变化的背景中,通常能演绎出扣人心弦的故事来。但许地山先生的情感和判断隐在人物背后,他不轻易地下断语,但意在文中。

许地山先生兴趣广泛,甚至还写过真正的科幻小说《铁鱼底鳃》。写一个天才的发明家,发明了供潜水艇用的空气发生器,可以像鱼一样呼吸。可惜,因为日寇入侵,生逢战乱,而把他的珍贵设计图弄丢了。

许地山先生通佛教,也通道教。他写过《印度文学》,也写过《中国道教史》。对于人生与时代的思考,他有自己独特的角度。但也不全是出世的态度,在救国抗日等的行动上,他也体现出非常入世的一面。我觉得,这是一个丰富而敏感的灵魂,很难用一篇文章来理解他,也很难从一个简单的角度来观察他。

许地山先生如同很多天才一样,并不很能被人真正理解。他在燕京大学念书期间被称为“怪物”,其人身上有三怪:天天练习钟鼎文、甲骨文、拉丁文和梵文,一怪;每天总是身着自制齐膝的黄布大褂,留长发,蓄山羊胡,二怪;每日绝早起,深夜眠,在图书馆里读书,读到有心得时,竟废寝忘食,吃窝头不吃菜而蘸糖,三怪。

我觉得在许地山先生那时,把甲骨文和拉丁文、梵文放在一起“天天练习”,确实可谓是一大怪物。他爱读书,以至于痴狂,便可以说是读书人的最高境界。

陶渊明在《五柳先生传》里也写到:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”废寝忘食这种事情,是有的。关键在于“爱好”。

我们读一些简明文学史,或者教育史,总觉得古代的人读书很苦:“头悬梁,锥刺股”,“闻鸡起舞”,“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,总之,没有一点快乐的事情。这让孩子们一上学,就感到了无生趣。

但是读书也是可以快乐的。

《论语》开篇就是谈论“快乐”的,“学而时习之,不亦说乎”,是“愉悦的学”而不是“苦哈哈的学”。现在一些学者提倡“国学”,没学到“乐学”的真谛,只是拿“苦学”来吓人,说什么“我不相信学习是快乐的”,动辄谈论什么“吃苦”,好像“忆苦思甜”就能成为学术大师思想大家一样。实际恰恰相反,真正成为一代大师的人,都是“乐学”的。明代大儒王阳明的高徒王艮就写过《乐学歌》:“乐是乐此学,学是学此乐。不乐不是学,不学不是乐。乐便然后学,学便然后乐。”

这把学习与快乐的彼此真切相溶的关系,说的很清楚。

《论语·雍也》里说:“子曰:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

由此可见,许地山先生的“书虫”论读书馆,是精神快乐的学习,而不是精神苦闷的学习。不能理解这种学习,就很难理解很多如许地山先生这样的“废寝忘食”的阅读者。

二〇一七年一月十七日