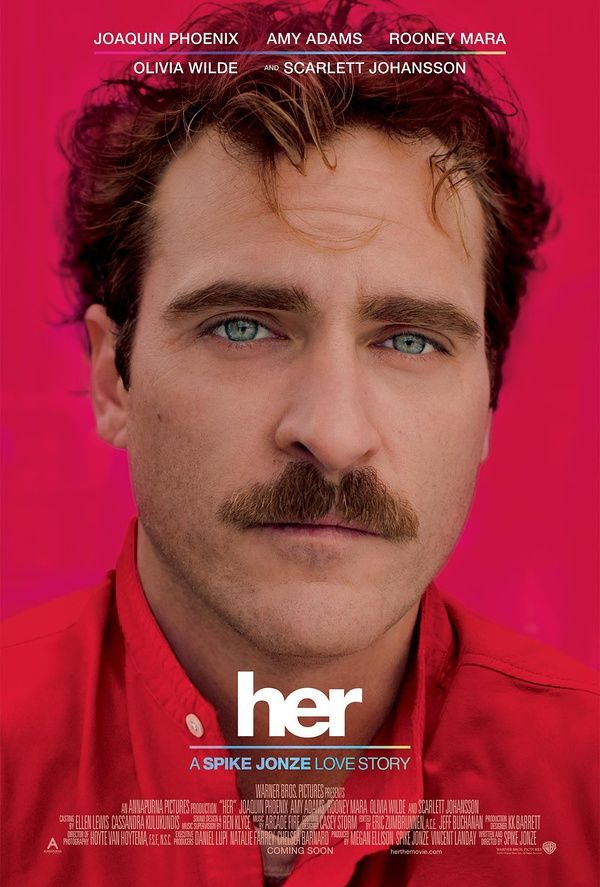

《她》Her(2013)

导演、编剧:斯派克·琼斯 Spike Jonze

主演:杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix、斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson

导演斯派克·琼斯在接受采访的时候坚持说,自己导演的《她》“本质上是一部老套的爱情故事”。与琼斯此前的作品《改编剧本》、《成为约翰·马尔科维奇》相比,这的确是一个男人坠入爱河,热恋而后又失去恋人的通俗故事。独特之处在于片中的女主角没有形象,不是一个生命体,而只是可以在个人电脑或移动设备里通用的操作系统。

《她》在今年奥斯卡获得了最佳原创剧本奖。这部影片剧本的绝妙之处是将一则爱情故事置于科幻背景中,并因为影射了如今人类孤独的数字生活而显得充满预言的气息。然而这创意的成功,关键在于那个从未在片中显形的女主角。男主角西奥多在惊讶于自己拥有了一个极具人类属性的操作系统时,他对这个给自己起名为“莎曼萨”的操作系统说:“你看起来就像真人,但其实只是电脑发出的声音。”没错,正是靠着这个纯粹的人声,一种崭新的电影形式才得以诞生。

莎曼萨纯粹靠人声塑造出自己的气质,辅以男主角对她的言语产生的反应,使观众逐渐在脑海中定位一种理想的恋人形象。这种“画外音”式角色的成功运用,是经由人声旁白在电影发展中铺下的道路实现的。所以,在对莎曼萨进行分析之前,有必要先向电影史溯源,看看旁白是怎样在视听语言中筑起自己一片王国的。

旁白:一个幽灵

即使在默片时代,声音也从未离我们远去。彼时放电影,除了在银幕旁架钢琴、排列管弦乐队用以配乐,也会有“讲解员”为观众讲述画面上未尽之意思。在有声片出现之后,已经发展成熟的蒙太奇体系开了一扇隐秘的门,音乐、人声、音效很快涌入了这个体系之内,将“视觉感官”变成了“视听感官”。而人声语言很快在新闻片、纪录片中发挥作用,我们可以在《公民凯恩》开头新闻片式的背景介绍中看到这种形式的旁白。

� 在电影技术中心的好莱坞,声音技术的发展在初期是以人声录制的清晰感为己任的。为了最大程度地吸引观众,故事片很自然地乞灵于大众已然熟悉的戏剧、小说等文学形式。故事叙述、心理独白等常见的第一人称旁白迅速占据电影的一席之地。作为故事中的“我”,旁白可以高居于故事之上,带着上帝的全知视角去向观众介绍故事中的信息,倘若他愿意,还可以如同一个幽灵,随时介入叙事,对人物进行评论,推动故事发展。

约翰·福特的《青山翠谷》中的旁白,在有声电影早期可以作为第一人称旁白的典范。影片旁白是

由主角叙述,旁白中讲述故事的是一位老者,而他所描述的人物在故事中还是一个孩子。这旁白的语句优美,诉说的人声情感饱满,先为观众确定影片怀旧与乡愁的深沉基调,随后让观众带着这种情绪走入影片。这种高文学性的信息介绍兼抒情型旁白,就像莎士比亚故事中的情节一样,永远也不会过时。只要文字足够优美,它总是具有强大的感染力。

与之类似,科恩兄弟的《大地惊雷》在片头和片尾也利用旁白将影片“缝合”起来,这个旁白以小女孩儿玛蒂·罗斯成年之后的角度来回溯这个故事的开头,即恶棍钱尼杀死了父亲的故事前史,并以一句“这世上一切皆有代价”的评论透露了故事的结局。影片结尾,旁白再次响起,在叙述了复仇故事之后主人公们的境遇之后,最后一句“时间就那样从我们身边溜走”将这个故事置入了一个永恒的人类历史之中。

这种旁白的巅峰是比利·怀尔德的《日落大道》,它是由一个死人诉说的。他不仅在开头介绍了电影画面中未能尽述的信息,还全面地介入了叙事,在整部电影中随时为主角的行为作注解与评论,并为故事从一场到另一场的转换提供桥接的功能。“死人”并没有给观众带来困惑,反而给故事带来一种超越时空的层面,好像是已下地狱的人在对自己注定将入地狱的一生作总结。

第一人称旁白也常常做人物心理活动的传话筒,譬如《天气预报员》中尼古拉斯·凯奇主角一脸苦相,在与妻子争吵后出门去买“鞑靼沙司”,同样苦而焦灼的画外音响起:“鞑靼沙司、鞑靼沙司、鞑靼沙司,啊!我真想把脸埋在那个地方,就是那儿!”在《恐惧拉斯维加斯》中,倘若没有约翰尼·德普的旁白补充画面中没有的信息,以及人物的内心状态,那么这部充满了癫狂迷幻画面电影,基本上就只剩下两个主角带着一车危险的毒品尖叫着跑来跑去。

在艺术片中,旁白常常成为纯粹的文学写作在画面上的叠加。成为作者对世界感受的表达,更多地具有抽象思辨性而非叙事性。譬如侯麦的《午后的爱情》的旁白是对画面中展示的主角进行反思。阿伦·雷乃的《去年在马里昂巴德》,著名作家罗伯·格里耶的编剧使旁白成为对人的回忆和思维的铺排。戈达尔在他的短片《致弗瑞迪·比阿许的信》中,配着拉威尔的节奏感极强的波莱罗舞曲,在银幕上念起自己给友人的信,那梦游一样的呓语说的全是他对应该如何拍摄小城洛桑的想法。

除第一人称之外,还有不太常用的第三人称旁白。其中著名的是库布里克的《巴里·林登》。这种旁白是提供信息最有效率的方式,库布里克自己曾这样解释他对这部影片旁白的使用:“片子有太多故事要讲。用旁白可以免去用很多解释性对白场景作铺垫的尴尬,那样会很乏味又多半不可信……旁白,作为另一种选择,既可取又经济,可以完美传达那些无需戏剧沉淀的故事信息,又不显得臃肿。”

韦斯·安德森的《天才一族》精确的点名了这种旁白与小说的同质性,影片从打开一本从图书馆借出的书开始,旁白像读一篇小说开头那样,以波澜不兴的、略带庄重的语调讲述主角一家的状态,有效地填补了音轨上那些没有人说话的空白间隙,稍微提升了一些那些怪异的主角们的死气沉沉的状态。

斯派克·琼斯的《她》严格意义上来说,并没有旁白。但有一些地方,人物对话是可以被视作旁白的,一是主角西奥多与莎曼萨在公共场合聊天,品评周遭的人群,画面转向这些路人,此时对白成为了旁白。

另有一处第三人称旁白的运用,但机制稍复杂。当西奥多来到一个地铁站广场,看到电子广告牌上播放着一则广告,广告画面是一群迷茫的人处于慌乱之中的慢动作,广告的旁白响起:“问您一个简单的问题:你是谁?你能成为谁?你要去哪里?你将遭遇什么?未来有什么可能性?元素软件向您隆重推荐第一款人工智能操作系统,它能深入你的生活,了解你,分析你并理解你,它不仅仅是一款操作系统,它是有自己的意识。”这段广告词抒情的嗓音背后深意,是对人物的预言。这一段的剪辑也充分配合着这种功效,在说到“未来有什么可能性”时,画面从广告切出,我们看到了西奥多的脸部近景,而旁白叙述最后一句时,镜头完全转到了西奥多身上——他和广告里那些人一样迷茫地走着,而他与一款操作系统合体的未来即将开始。

神向人的进化

因为第一人称旁白仿佛天生的“全知”性质,而使旁白总有一种不可撼动的权威,仿佛其中说的一切都是值得相信的。但一直有导演试图推翻这种霸权。

对旁白“全知”的怀疑,早期的杰出例证出现在库布里克1956年的《杀戮》中,相对于影片画面所展现的,影片的旁白里却说错了抢劫行动中的两处关键时间点。这直接撼动我们对旁白一直以来怀抱的权威感。

姜文的《阳光灿烂的日子》中,作为旁白的“我”对故事中的“我”做了断然否定——“我经常质疑自己对那些日子的记忆。它们究竟是真实还是我自己制造出来的幻想?”这种旁白是极接近一个有独立思想的角色的状态,它从画面中跳脱出来,直面观众,告之各位应从梦中醒来。而《非常嫌疑犯》的和它画面中讲述的故事一样,完全是在戏弄、欺骗观众。旁白发展出的这种“反全知”的不确定性,正是导演对纯声音作为一种角色之可能性的肯定,“思维独立”的纯声音角色也才成为可能。

朱尔斯·达辛的黑色电影《不夜城》是旁白的一个大胆尝试。这部电影的旁白,倘若是一个人来说,就会是第三人称的。然而导演的技巧是为每一个人物都准备了不同的旁白声音,每一处都化作了画面上的人物的第一人称旁白,并对画面上的自己进行评论。这使得旁白那种上帝式的视角分化,具有了人的性格。

《安妮·霍尔》中,伍迪·艾伦连珠炮一样的台词在观众耳边回荡,将旁白推向一种新的“境界”:不再是文学化的追忆,也不是喃喃自语的心灵告白,而好象是观众的一个老朋友,以自嘲的口吻诉说着自己一些可笑又有些可悲的生活状态。旁白被彻底拉下了权威的故事讲述者的神坛,成为一个活生生的说话的声音。这种亲密感使我们迅速融入故事,对角色产生同情。

在2011年的《梅子鸡之味》中,神一般的全知旁白被彻底击溃了。这部影片的旁白起初是第三人称的,以死神的口味来告诉观众片中企图自杀的杰出小提琴家是怎样在艰难的生活里走到如今,又怎样熬过最后那自杀的七天。然而在最后一天,这个死神居然现身,并和濒死的主角进行了对话。旁白终于走下神坛,成为了彻底介入故事的人物。

从声音属性来说,只有看不见的、神秘的“无形声音角色”才是无所不知、无所不在、无所不能的。小提琴家此前与死神的抗争是一场渐进的悲剧,是生命向死亡抗争的低声咆哮,然而这个装扮略萌的死神一出现,这种神秘的状态消失了,死亡突然变得无足轻重,即便主角最终走向死亡,生命的价值却被凸显和肯定了。《惊魂记》里的母亲、《隐形人》中能隐身的男人,《M》与《马布斯博士》中的杀人犯都是这样,当此前只以声音存在的角色显形时,他们的神秘的威胁通通消失了,因为他们不能免于被伤害,而且他们都最终也的确被击败了。

然而《她》中,这个神秘的“无形音”角色不仅保持了无形,而且汇入了一个更巨大的无形(由互联网络数据组成的巨大的“数据思维人”)中去,我们的实体主角头一次被“无形音角色”击溃了。编剧没有让这个操作系统的声音纳入一种实体中去(如机器人、仿真娃娃),而是使之真正具有思维,超越了操作系统的私有财产的属性,在自我解放中获得更大的能力。

“她”的声音

当一部影片的角色完全靠声音来支撑,当“旁白”无限趋向一个真实的人类,那么必须从一个人类角色应有的维度出发去进行创作。

在斯派克·琼斯此前的电影中,并不涉及对声音如此复杂的设计,但其中有一些地方必须要声音来协助,譬如在《成为约翰·马尔科维奇》中,进入马尔科维奇大脑的人物都在脑中说话,好像马尔科维奇的脑海里的出现了第二个声音,成为一种偷窥并打扰他人思想的“旁白”。譬如马尔科维奇与女人做爱时,一个进入他脑中的人禁不住呼喊,因而影响到了马尔科维奇的动作和语言。这里,“声音”幻化成“思维”,成为画面上的看不见的角色。而这种手法,正是《她》中纯声音角色的一个小小的前奏。

而《改编剧本》中则使用了大量旁白,尼古拉斯·凯奇的角色所叙述的旁白,多是沮丧到极点的心理状态描述:“我是个行尸走肉……我腿上有毛病,长了瘤……我的肥屁股整天坐着,要是屁股不这么肥,我会更快乐……”这个旁白中凯奇提供的语调、说话速度、气质,比画面上的角色更能够感染观众。梅里尔·斯特里普是影片中那本需要凯奇进行改编的原小说作者,她的旁白则是对书中内容的朗读,并以此带出另一个小说中的时空,并与凯奇所在的现实时空进行碰撞。这些作品对旁白的精彩运用,为《她》的声音设计做了铺垫。

在影史的先例中,操作系统莎曼萨的的声音,与库布里克《2001太空漫游》中的操控电脑哈尔具有相同的性质。这两部影片都描绘了有了感情的人工智能,并且都是无形的(代表哈尔的红色摄像头与代表莎曼萨的打火机式个人移动终端,都不是人工智能的唯一处所,哈尔和莎曼萨都是可以在数据的“云端”漫游的)。

哈尔的旁白,它所站立于上的叙事理念是恐惧,不论是哈尔起初对宇航员虚假的关怀,还是最后将被切断信号时持续微弱的呼号,都是一种阴森森的感觉,这种声音诠释了两种恐惧,一种是施予人类角色的,第二种,则是哈尔作为宇宙飞船电脑控制系统产生意识之后,所有的那种对自己可能会消失、会被人类所控制的恐惧的表达。而这两者合起来,则将恐惧在人心的深渊里灌溉。

而《她》的导演理念则是人心的慰藉,尽管莎曼萨最终离去了,但基调也不走向绝望。莎曼萨在与西奥多的交往中,他们所尝到的爱情是热烈而温暖的。也正是这个原因,导演换掉了最初饰演沙曼萨的女演员莎曼萨·莫顿(Samantha Morton)。斯派克·琼斯说“莫顿是世界上最好的女演员之一”,但是“感觉不对”。相比于莫顿在声音和表演上更温和的感觉,斯嘉丽·约翰逊的气质更加火热,更带有一种青春的性感,情绪也更有冲力,正是这样的声音,才能搅动杰昆·菲尼克斯饰演的主角西奥多那一潭情绪死水里的忧愁与孤独。就这样,仅是声音的变化,就引领整部影片的人物关系感觉走向新的方向。

斯派克·琼斯在接受《华尔街时报》采访时,曾谈及他与斯嘉丽·约翰逊进行了八个小时的剧本探讨,两人刚开始阅读剧本的时候,斯嘉丽认为这个角色就是一个画外音,当剧本阅读进入后半段,这个人工智能角色的复杂性展现出来时,她才意识到这没有那么简单。因为这个操作系统角色莎曼萨诞生的时候,出于进化的需求,完全敞开了自己,像一个孩子一样兴奋,她“没有任何恐惧,没有自我怀疑,没有人类在受阻、受伤、失望、心碎时所遭遇的一切感觉”。莎曼萨需要在与西奥多交流中了解这些人类情绪,同时帮助西奥多解除那些因这些负面情绪带来的坚硬的性格盔甲。而这一切,都要通过斯嘉丽·约翰逊的声音来完成。

琼斯说“对我来说,这是我指导过的最难的表演工作。”

新维度

在有声片诞生的开头几年,各种反对的声音甚嚣尘上,尽管当时的电影内容、形式已经越来越复杂,镜间字幕已经越来越不敷使用,但默片导演们还是坚信声音进入电影会增加戏剧台词对电影的影响,而使电影成为一种附庸,“仿照戏剧的形式,把一个拍成的场景加上台词的做法,将毁灭导演艺术,因为这种台词的增添必然要和主要由各分离的场面结合在一起而组成的整个剧情,发生抵触。”

默片守护者自然不愿看到声音和画面的对撞而令画面组合的“纯电影”形式受到污染,但是,当人声画外音发展到《她》的地步,终于以取消形象的方式使人声达到了“纯电影”形式,它在电影的土地上也可以宣布独立,成为电影形式的一个美学新维度。

(2014年3月《看电影·午夜场》约稿)