你一定听过身边的人抱怨,铁板一块、朝九晚五的生活让人疲惫,觉得自己心越来越老;你也一定频频听旁边人提起gap year这洋气的词儿——“好想辞掉工作,去流浪一年.....”但这么做的终究没有几个。

你所说的玩消失没有发生,所说的旅行遥遥无期,最多是去海滩躺平,拍几张游客照圈几个赞。”生活教会我们的总是狡猾。怎么用最舒适的方式来完成一次生活。勇气自然是没有了,最后只剩下失落。“

对于已经变的现实和正在走向现实的年轻人们,你应该被注入一剂荷尔蒙。

当出个门还在纠结到底哪款滤镜才把自己拍的炫酷,当现在的“驴友”们为了爬一座不高的山而反复比较着登山鞋是否高级,背包是否名牌时,在50多年前,一个23岁的男孩和同伴已经骑着一辆满是毛病的旧摩托出发了,而且一走就是1万多公里。

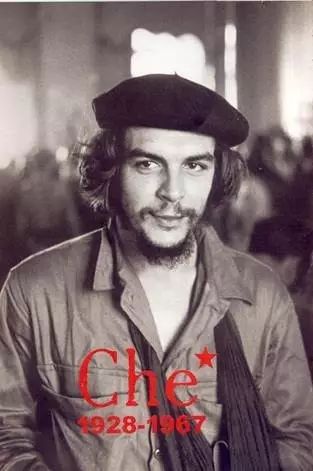

他就是你到处可以看到的,甚至在南锣鼓巷都能买他T恤帽子勋章的切·格瓦拉(Che Guevar)。

这个头像是20世纪最著名的文化符号,”反抗主流“的象征,六十年代红色青年举着它走上街头与政府对峙,八十年代的摇滚青年穿着它,在舞台上嘶吼。他的大眼睛和一脸坏笑让无数青年尖叫,人们爱他的贝雷帽和雪茄,爱他的传奇故事。他被萨特誉为”我们时代最完美的人“。

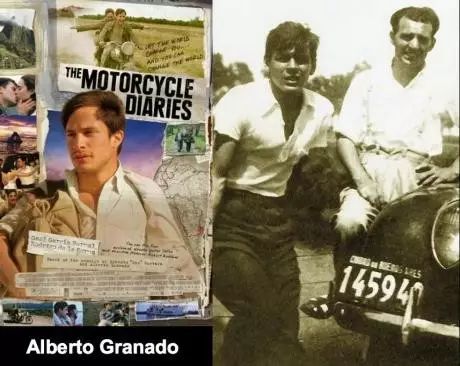

而在切·格瓦拉成为切·格瓦拉之前,有一段随性流浪的岁月。这段过往也被改编成了电影《摩托日记》。

真实的切·格瓦拉骑摩托也是迷死人:

1952年,23岁的正在读医学院的恩内斯托·格瓦拉和好朋友29岁的生物化学家阿尔贝托·格兰纳多准备开始一段非凡、充满未知的旅途。和许多年轻人一样对一成不变的眼前感到压抑——

“我病痛的身躯再不能坚持,要预备接受生命中必会发生的事。”

“我们的共同点,不甘安分的心,异想天开的勇气,和对旅途永不疲倦的热爱。”

他们计划从布宜诺斯艾利斯出发前往智利,沿着安第斯山脉直达马丘比丘,再前往圣保罗的麻风病院,最终目的地则是南美大陆的最北端——委内瑞拉的瓜希拉半岛。

他们骑着一辆又破又漏的“诺顿500”摩托车,被称为他们的“万能车”。他们的旅行方式是“随性”,把所有家当往摩托车上一绑,就这么出发了。

“驶向灵魂最深的幽闭处,去认识我们生活的土地,聆听赞歌。”

Al Otro Lado del RíoLa Banda Del Diablo - The 50 Best Latin Passion Songs Vol.1

这不是什么英雄伟业的故事

而是一对好友共享人生的一段时光

同呼吸 共梦想的故事

——切·格瓦拉 1952年

离开布宜诺斯艾利斯,远去的还有那糟糕的生活。他们就像冒险者,惊叹于旅行中的所见所闻。

来到米拉马尔,格瓦拉与女友齐齐娜见面,不顾女友挽留,他没有做太多停留,再次上路了。

“站在船上我听到水花翻滚

她赤裸的双脚

透过彼此的脸 感受饥渴的黄昏

我的心 摇摆于她与远方之间

我不知道 我寻找到了怎样一种力量

让我挣脱她的眼神 她的臂弯

她站在雨丝和玻璃窗后

哀哀的哭泣”

最初的风和日丽和新鲜感过后,他们的旅行也遇到了困难,常常摔得人仰马翻、浑身是伤。而格瓦拉的哮喘也复发了,钱用完的两人常常只能睡在广场、车站。

当他们穿过边境到达秘鲁,神秘的美景在眼前徐徐展开,年轻的心为之深深感动:

“亲爱的母亲,穿越边境的时候

迷失的是什么呢

每个时刻仿佛被分割成两半

为离开老地方而感伤忧郁 同时

又为踏上新土地而激情澎湃”

那时的格瓦拉,仅仅希望回来时开个小诊所,却不知道这趟旅程即将启迪他,未来翻天覆地的变化让他成为那个时代最光芒万丈的人。

他们谈论未来,谈论理想,经历严寒酷暑,险象环生,从不放弃。

善良的格瓦拉不忘做好事,他去给一个病危的老人看病。也正是这样的经历,让他了解到社会的真相、生活的苦难,他开始思考人生。

当他们来到马丘比丘Machu Pichu,被眼前的遗迹所震撼。同时他也开始思考南美灿烂历史和文化,而眼前贫穷凋敝现状造成的反差让他感到心痛。

“我怎么会对一个未曾去过的世界感到怀念呢?

要怎么解释一个创造了这些的文明,

被夷为平地后,

却滋生出了这样的世界?”

这无疑是一场意义非凡的旅行,此时格瓦拉再也不只是开始看风景的心境,“停下来”是旅行真正的秘密。

“奇怪的是,看惯了这湖泊、森林、井井有条的花园,

我们居然有了一种腻烦的感觉。

浮光掠影地领略自然风光,

只能让人捕捉到一种千篇一律的单调感,

而不能让人充分融入这个地方的意境之中;

所以,至少必须停下来几天。”

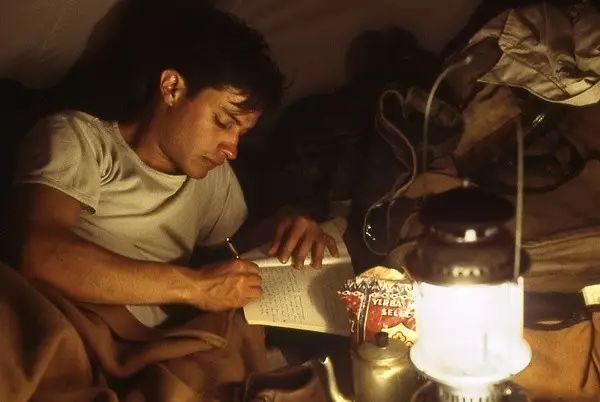

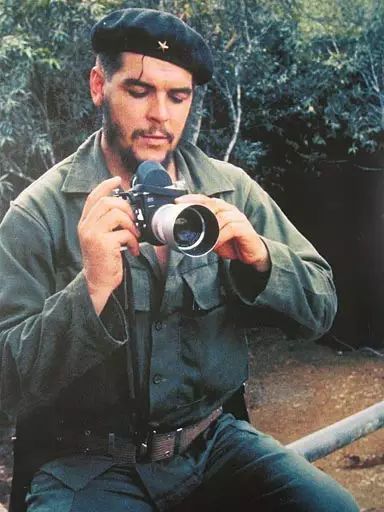

停下来的格瓦拉真切的看到了拉美土地上的人,他们的贫穷、疾病、忧伤。他看到奴隶一般被使唤的矿工工人、被独裁统治迫害的人、不堪苛捐杂税重负的农民.......认识这些人让23岁的他开始深刻了解人类。一直热爱摄影的他用镜头记录下他们的生活,他的感触,人们的喜悦和伤痛深深地定格在了他心深处。

格瓦拉的摄影

“尽管已经相当疲惫,但我的双眼却拒绝入眠。

眼中浮现的是两个绿色的斑点:

一个是已经被我抛在身后的世界,

一个则是我所追求的所谓解放。

在我飞越世间的山川大地、江河湖海的过程中,

它们的形象始终与我这非凡的旅途同在。”

格瓦拉的摄影

他们要身体力行的做点什么。他们去麻风病村悉心照料病人,和麻风病人交朋友,鼓励他们配合治疗。

在麻风病院度过的24岁生日上,来自阿根廷的格瓦拉,对着满堂的秘鲁同胞,说出了下面带有强烈个人感情和无产阶级革命觉悟的慷慨陈词——

事实上,古巴革命成功后,浪漫情怀丝毫未减的格瓦拉对第三世界特别是拉丁美洲寄托了更多希望,始终相信依靠游击战、发动当地的劳苦群众,能够实现自己的革命理想。格瓦拉的生命也留在了最后一次旅程中,1967年10月,格瓦拉在玻利维亚被捕身亡。

这趟旅程回程之际,他在日记中写道:

“写下这些日记的人,在重新踏上阿根廷土地时,就已经死去。我,已经不再是我,至少不再是原来的那个我。这次漫游南美的旅行,对我的改变比我想象中还要深刻和剧烈。”

趁活着多做一些事情,邂逅一些未知的远方,不枉此生来过。