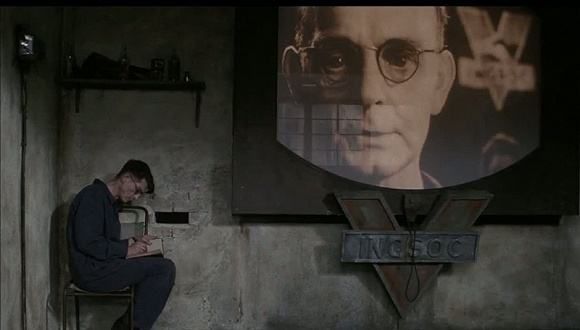

“战争即和平,自由即奴役,无知即力量。”

奥威尔创造的《1984》的世界,无疑是一个令人窒息的恐怖世界。小说主人公、在大洋国“真理部”从事篡改历史工作的外围英社成员温斯顿从怀疑、到自觉成为“思想.犯”、再到“友爱部”的清洗改造最终成为“思想纯洁者”,从“打倒老大哥”到“热爱老大哥”;温斯顿对裘莉亚的承诺“我爱你”“他们不能使我不再爱你......他们不能钻到你肚子里去”,到两人都承认“我出卖了你”——温斯顿的遭遇或者说心路历程,有人看到了极.权暴力与无畏抗争,有人看到了人性荼毒与情感拯救,有人看到了政治讽喻,有人看到了现实影射......但有一点应该几乎不约而同,任何一位读者至死也不愿现身那个以改变历史、改变语言、打破家庭等极端手段钳制人们思想与本能的高度集.权统治社会。然而,除了温斯顿、裘莉亚等少数曾经的怀疑与抗争者,大洋国的绝大多数“民众”都选择了无条件追随甚至为他们的“幸福新生活”欢喜雀跃,比如温斯顿的妻子凯瑟琳,比如他的邻居派逊斯。

派逊斯是温斯顿在真理部的同事,身体发胖、头脑愚蠢,但在各方面都很活跃并且充满低能的热情。他在部里担任一个不需要动脑子的低级职务,却是体育运动委员会和其他一切组织集体远足、自发示威、节约运动等一般志愿活动的委员会的一个领导成员,每天晚上都出席邻里活动中心站的活动,生活紧张而“充实”。

他三十五岁时才恋恋不舍地脱离了青年团,而在升到青年团以前,还曾不管超龄多留在了少年侦察队一年,而正是这个少年侦察队的两位新成员、派逊斯的两个孩子终于有一天将他送进了“友爱部”的地牢。

两个孩子曾与温斯顿有过一次正面“交锋”,另外的几次“英雄壮举”则出自派逊斯自豪的讲述。

温斯顿应派逊斯太太请求去她家清理自来水管,迎接他的是一句凶恶的 “举起手来”。身着少年侦察队制服的九岁男孩和比他大约小两岁的妹妹用玩具自动手枪和木棍对准着他,好象不完全是一场游戏的凶狠表情让温斯顿心神不安地自动把手举过脑袋。

“叛徒!”“思想.犯!”“你是欧亚国的特务!我要枪毙你,我要灭绝你,我要送你去开盐矿!”他们好象两只小虎犊,很快就会长成吃人的猛兽。温斯顿庆幸男孩手中的手枪不是真的,却也没免在他脖子后面被男孩用弹弓狠狠地揍了一下。

在派逊斯后来的解释中,两个孩子是因为不能去看欧亚国俘虏的绞刑而不高兴。但他立马表示孩子的动机是好的,两个淘气的小叫化子整天想的就是少年侦察队和打仗,“说到态度积极,那就甭提了”。也许是为了佐证,更多的是卖弄,派逊斯接着得意洋洋讲述了孩子最近的“壮举”。

一次是小女儿到伯克姆斯坦德去远足时,她让另外两个女孩子同她一起偷偷地离开队伍跟踪一个可疑的人整整一个下午,直到将那人交给了巡逻队。理由是“我的孩子肯定他是敌人的特务”。“但是关健在这里,伙计。你知道是什么东西引起她对他的怀疑的吗?她发现他穿的鞋子狠奇怪——她说她从来没有看见过别人穿过这样的鞋子。因此很可能他是个外国人。七岁孩子,怪聪明的,是不是?”

另一次是两个孩子把一个市场上的老太婆的裙子点燃。因为他们看到她用老大哥的画像包香肠,便偷偷地跟在她背后,用一盒火柴放火烧了她的裙子,“我想把她烧得够厉害的”。

除了表达两个孩子“积极得要命”,派逊斯还将他们的“卓越”表现归功于他们在少年侦察队受到的第一流训练。还有他们的最新配备——插在钥匙孔里偷听的耳机。他的女儿带回一个插在他们起居室的门上,说听到的声音比直接从钥匙孔听到的大一倍。殊不知,就是这个最新配备,让派逊斯的女儿侦听到了他的“思想.罪”。

派逊斯的这次自豪讲述是在被抓后与温斯顿同一个“友爱部”的地牢里。

“你到这里来干什么?”温斯顿问。 “思想.罪!”派逊斯说。“你有罪吗?”温斯顿问。“你以为英社会逮捕一个无辜的人吗?”派逊斯反问,“在睡梦里......说‘打倒老大哥’,看来说了还不止一遍。”“那么谁揭发你的?”温斯顿问。“我的小女儿。”派逊斯神情悲哀但又自豪地答道, “她在门缝里偷听。一听到我的话,她第二天就去报告了巡逻队。一个七岁小姑娘够聪明的,是不是?我一点也不恨她。我反而为她觉得骄傲。这说明我把她教育得很好。”

其实这还真不能全算作派逊斯教育的功劳。大洋国英社通过象少年侦察队这样的组织,早把孩子有计划地训练成了无法驾驭的小野人。孩子们从小便崇拜英社和英社的一切——从唱歌、游行、旗帜、远足、木枪操练、高呼口号、崇拜老大哥开始,直到他们的全部凶残本性都发泄出来,用在国家公敌,用在外国人、叛徒、破坏分子、思想.犯身上。派逊斯被自己的孩子日日夜夜地监视是否思想不纯也不是这两个孩子的首创,因为每星期《泰晤士报》总有一条消息报道有个偷听父母讲话的小密探——一般都称为“小英雄”——偷听到父母的一些见不得人的话,向思想警察作了揭发。

“他们没有等这再进一步就逮住了我,我倒感到高兴。你知道我到法庭上去要对他们怎么说吗?我要说,‘谢谢你们,谢谢你们及时挽救了我。’”这大概是温斯顿听到的派逊斯最后一次衷心表白。

“谁控制了过去,谁就控制了未来;谁控制了现在,谁就控制了过去”。派逊斯们的普遍存在便是英社这一句口号在大洋国根植的厚重土壤。他们与“无产者”不同,大洋国的无产者——曾被温斯顿幻想为“希望在无产者身上”——的定位是粗俗、下.流和无知,已经在英社的有意愚化和腐蚀下麻木不仁。他们受过教育,但是因为没有独立思想而失去了对于真理和知识的信仰,完全丧失了作为一个完整的人的价值。派逊斯被温斯顿称作“完全不问一个为什么的忠诚的走卒”,英社依靠他们维持稳定,甚至超过依靠思想警察。其实这些人更像是英社“正统思想”驯化出的牲口或者工具,除了篡改历史、创造“新话”、制造色.情垃圾等“本职”工作,对于诸如鹰犬或爪牙的行当更是趋之若鹜,随时随地“只要他认为有理由,就会揭发一个思想.犯”。

勒庞曾指出,个人进入群体成为盲目、冲动、狂热、轻信的"乌合之众"的一员后,“假如谬误对他们有诱惑力,他们更愿意崇拜谬误。谁向他们提供幻觉,谁就可以轻易地成为他们的主人;谁摧毁他们的幻觉,谁就会成为他们的牺牲品”。派逊斯们也许还能找出一堆所以“尽心尽职”的理由,但是,面对一个邪恶的制度,便真的能够因为“服从组织”或者“职责所在”就心安理得的为其添砖加瓦么?

毕竟,“雪崩时没有一片雪花是无辜的”。