从2006年踏上摄影之旅以来,53岁的法国人艾瑞克·拉弗格(Eric Lafforgue)就没有停下过脚步。他的足迹遍布广袤的非洲大陆、割裂的朝鲜半岛、战火纷飞的中东地区、人迹罕至的太平洋岛屿……十年间,这些他曾造访过的地方有的在战争中被夷为平地,甚至已彻底在地图上消失;有的关闭了边境,或者向他下达了旅行禁令;有的则在全球化的浪潮中失去了独特的文化和生活方式——在不断的相遇和告别中,他试图用相机捕捉这个时代最典型、最生动的面孔,却也经历了作为一个旁观者的隔膜与无奈。

法国摄影师艾瑞克·拉弗格(Eric Lafforgue)

作为一名旅行摄影师,拉弗格被问到最多的问题是:为什么钟情于肖像而不拍风景?拉弗格的回答很直接:“我和一棵树有什么好聊的呢?”无论走到哪里,最吸引拉弗格的永远是当地的人们,他不仅为他们拍照,还希望了解他们的生活。他曾在埃塞俄比亚拍摄过一位长着湛蓝双眸的黑人男孩,而在这双湖水般清澈的眼睛背后,是一段悲伤的童年时光——他因罹患瓦登伯格综合征(Waardenburg Syndrome,一种影响五官的遗传病)被迫辍学、流落街头。用拉弗格的话说,“所有人都喜欢美丽的照片、纯真的笑脸,希望照片能够留住人们的目光,让我有机会告诉他们这个男孩的故事,以及非洲无数像他一样由于贫困而辍学的孩子的故事。”

在中东的工作经历则让拉弗格体会到了作为影像记录者的责任和局限。第一次来到库尔德难民营的时候,他见到了300顶帐篷,两年后故地重游,难民营的帐篷已经一眼望不到边。“你永远不可能理解难民的生活,除非你也在战争中失去了一切,你可以同情他们,但不可能感同身受。”对拉弗格而言,摄影师的工作有点像医生,白天面对无数生死,晚上下班回家,还是要继续过普通人的生活。要尽可能地靠近,又不能卷入太深,要为当地人发声,同时也要保持客观公众,是拉弗格在工作时力求把握的平衡——出于一种职业道德,亦是出于对个人局限的认知。

在他的摄影集《焦点之外:发现世界的隐秘一面》中文版出版之际,界面文化(ID:Booksandfun)对这位摄影师进行了专访。在采访中,拉弗格分享了照片背后的故事,以及他对全球化、地区冲突、多元文化等问题的看法。

《焦点之外》

[法]艾瑞克·拉弗格 著

中国国家地理图书/中信出版集团 2017-04

全球化浪潮中的非洲:文化、艺术与原始信仰

界面文化:《焦点之外》一书的序言中提到,你小时候曾和父母一起在非洲生活,可以谈谈童年在非洲的经历吗?

艾瑞克·拉弗格:我在非洲一共生活了四年,其中两年在一个叫做吉布提的国家,吉布提被称为“非洲之角”,西邻埃塞俄比亚,东邻索马里,是一个战略要塞。吉布提曾是法国殖民地,我父亲彼时是驻吉布提的一名军官,当时八九岁的我被吉布提奇特的地形地貌(吉布提境内火山密布)和部落文化深深吸引。1973年,在我九岁的时候,我和父母一起去埃塞俄比亚和也门旅行,那次旅行对我的震动很大,因为这两个国家在当时还处于“中世纪”的状态。

小时候在非洲的成长经历对我的一生而言都非常重要,我见识到了他们灿烂的文化,我和当地的黑人小孩一起上学——我是学校里唯一一个白人小孩,也结交了很多当地的朋友。

界面文化:作为一个法国人,你看待非洲的视角会有什么不同吗?

艾瑞克·拉弗格:直到上世纪60年代,西非大部分国家都是法国的殖民地,也因此爆发过各种纷争,尤其是在阿尔及利亚独立的过程中,阿法双方都付出了沉重的代价。因为法国的殖民历史,我在非洲工作期间也受到过“种族歧视”。

今天的法国人对殖民时代大多持负面评价,但就我本人的观察来说,殖民也为非洲带来了一些正面的影响,尤其是在公共卫生、教育和经济方面。西非大部分公路、电力系统、供水系统都是法国人建的,如今受益的是非洲当地人。现在这些非洲国家都实现了独立,但它们并没有学会真正的民主,政治腐败非常严重,甚至有国家的总统当政40年之久。即便是马达加斯加这样资源丰富、旅游业发达的国家,也位列世界上最贫困的国家之一,原因就在于政治的腐败,国家的收入都被独裁者据为己有。

界面文化:你的摄影作品以肖像为主,为什么选择肖像这一形式?

艾瑞克·拉弗格:我入行的时候就是一名肖像摄影师,那时候,每当我抵达一个目的地,很少与当地人交流,也不会征求他们的同意,只是拍照,就像史蒂夫·麦凯瑞(Steve Mccurry)一样。麦凯瑞是我非常欣赏的肖像摄影师,他曾去到很多非常敏感的国家或地区拍照,包括阿富汗、克什米尔等等,但他从不会告诉我们被拍摄者是谁、他(或她)正在过着一种怎样的生活。后来我意识到,有时这种为陌生人拍摄肖像的方式会对他们构成冒犯,被拍摄者会不开心。所以,现在我在拍照的同时,也会尝试去讲述照片背后的故事,不是为了拍摄肖像而拍摄肖像。

当然,我喜欢拍摄肖像首先是因为它体现了人与人之间的交流。你也可以为一头牲畜或者一棵树拍摄很美的照片,但你无法通过照片与它们交流,同时,也有一百个人可以在同样的光线下拍出同样美丽的树。但肖像不同,在肖像中,摄影师可以通过拍摄对象的眼睛捕捉他的灵魂。因此我在拍摄肖像时,会尽可能地虚化背景,聚焦于拍摄对象的眼睛,这是我的摄影作品被人们认可的原因之一。

现在当我到达一个地方,我会尽可能找一个向导,或者能讲英语的人;即便是在那些相对偏远的地区,可以讲英语的人也越来越多了。在拍照的同时,我也希望了解他们的生活。我曾在埃塞俄比亚拍摄过一个长着蓝眼睛的黑人男孩,他患有瓦登伯格综合征(Waardenburg Syndrome),一双蓝眼睛在黑皮肤和红墙的映衬下特别漂亮。拍完照之后我问他多大了、为什么没去上学,我跟着他回家,见到了他的父母,他们告诉我家里没钱供他上学,希望他直接去打工。但是这个男孩想上学,他不想在街上混日子。我拍的照片都是很美的,但是它们背后的故事常常是辛酸的,我希望能通过这些漂亮的照片让人们的注意力多停留几秒,看看我写在照片下面的故事,这样他们就会知道:在非洲,有很多贫困家庭的孩子无法完成最基本的教育。

蓝眼睛的黑人男孩 拉弗格/摄

界面文化:你拍摄了很多民族或部落的节日庆典或祭祀仪式,也特别关注他们的服饰、妆容包括一些纹身和人体彩绘,为什么会关注这些?

艾瑞克·拉弗格:首先因为它们美丽,几何图案的视觉冲击力很强;其次,这些纹身、彩绘在当地的文化中有着特殊意义,我们可以通过这些图案了解他们的文化。更有趣的是,很多时候这些装饰或彩绘是假的,是表演给游客看的——过度开发的旅游业在这些部落创造了新的文化,或者说是假的文化,一些是旅行社伪造的,还有一些是当地原住民自己伪造的。

界面文化:你可以分辨出真伪吗?

艾瑞克·拉弗格:我可以,其实方法很简单。在真实的文化中,这些服饰是为日常生活或宗教祭祀仪式设计的,因此穿戴上之后,他们必须要能活动,能跳舞。如果你看到一个人把一篮子水果戴在头上,非常重以至于行动不便,那基本可以确定这是假的,因为戴上之后他只能站在原地摆拍。但对于这些原住民而言,他们可以得到更多收入,渐渐地,真的文化与传统和伪造的就混淆在一起了。

为游客“发明”的花朵头饰 拉弗格/摄

界面文化:除了为游客“发明”传统之外,你在书中还提到,在埃塞俄比亚的奥莫雷特(Omorate)小镇,当地人会用瓶盖、用过的电话充值卡等废品制作饰品,在他们看来,这些废品制成的饰品甚至比他们的传统饰品价值更高。这是一个非常有趣的故事,一方面它说明全球化的潮流确实已经席卷了这些曾经与世隔绝的部落,另一方面,当地人对于商品价值的理解与我们又是截然不同的。

艾瑞克·拉弗格:你说的没错。这些部落长期与世隔绝,在五年或十年之前才开始修建高速公路,外国资本租用了当地的土地,在附近兴建了一些大规模的农场,于是部落里的人们开始见到大量的商品涌入。原住民没有“垃圾”或“废弃物”的概念,他们会利用一切东西,包括塑料瓶、瓶盖或是电话卡,一切在他们手上都可以变废为宝。我拍过一张照片,是一个女孩用珠子装饰一个废弃的塑料瓶。在我们看来,她用的珠子很贵,而塑料瓶一文不值,但对他们来说并非如此。他们会回收这些废品,一部分原因是那里物质的确非常贫乏,但他们回收废品却并不是为了卖钱,而是为了打扮自己,为了单纯的审美价值。

不过近些年来,他们渐渐发现游客对废品制成的饰品非常感兴趣,因此他们也开始为了吸引游客而制作,但这些饰品不对游客出售,只收取拍照的费用。

戴着瓶盖帽子的女孩 拉弗格/摄

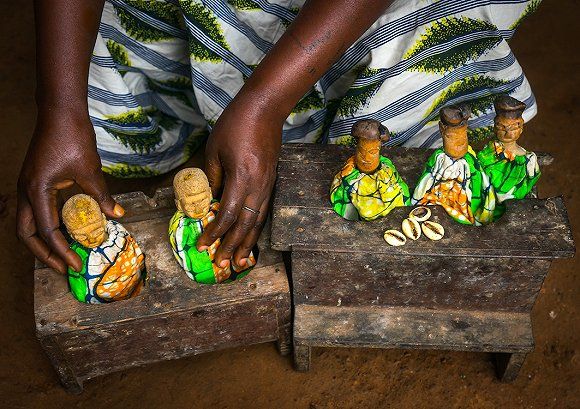

界面文化:在书中你还谈到了很多非洲原住民的特殊信仰,比如聚居在尼日利亚和贝宁的丰族人会制作成对的小塑像——霍霍维(Hobovi),并相信它们可以留住死去的双胞胎的灵魂,当你告诉他们这些塑像曾在苏富比拍卖时,他们很震惊地说:“怎么可以卖孩子?”。可以谈谈丰族人的这种特殊信仰吗?

艾瑞克·拉弗格:丰族人有一种奇怪的基因,高达40%的小孩是双胞胎,他们中的很多都在出生不久后夭折。于是他们开始制作这种小塑像(Hohovi),想要留住死去的双胞胎的灵魂。他们将小塑像当做真人一样对待,一起看电视,还会对着塑像说话,给它们穿衣服,塑像还有专用的小床;当他们谈到死去的孩子时,也依然用“现在时”。即便是受过教育的当地人也会这样做,他们相信如果塑像丢失或毁坏,厄运将会降临这个家庭。

我是一名基督教徒,我相信耶稣在水上行走(《圣经·新约》中的一个奇迹),这就和丰族人相信小塑像可以留住死去双胞胎的灵魂一样不可理喻。我这本书想要传递的一个信息就是:不要轻易去评价他者的文化。

霍霍维有专门的座位和食品 拉弗格/摄

界面文化:这类非洲原住民艺术(indigenous art)在西方已经形成市场了吗?

艾瑞克·拉弗格:当然,你只要登陆苏富比的网站,输入“双胞胎、尼日利亚、贝宁”等关键词,就能看到拍卖信息,最高可以卖到几千欧元。

界面文化:它们怎么进入市场的?

艾瑞克·拉弗格:我猜测,这些在苏富比网站上拍卖的塑像是几十年前从非洲流出的。在殖民时代,西方人可以利用权力轻易获取这些东西,甚至可能不用付钱。但是现在,当丰族人听说这些塑像在国外拍卖的时候,他们还是非常震惊的。

一位丰族母亲和她的双胞胎“孩子” 拉弗格/摄

战火中的中东:美丽、苦难与共情的可能

界面文化:在拍摄伊朗境内的库尔德人的时候,你曾发现很多库尔德女孩都会在结婚前做隆鼻手术,她们也更羡慕高加索人的高鼻梁吗?

艾瑞克·拉弗格:在伊朗境内的交战区,很多人在结婚之前都会做隆鼻手术,现在已经成为他们文化的一部分。整容大概需要200-500欧元,对于年轻人来说是一笔不小的费用,所以家庭也会为子女分担一部分。我的很多库尔德朋友都做过,他们觉得想变得更美没有错。伊朗人和黎巴嫩人也是如此,整形在整个波斯地区都很普遍。很多整过形的当地人到了40岁,长相就会变得非常奇怪。

她们整容不是为了变得更像莫妮卡·贝鲁奇或者斯嘉丽·约翰逊,只是她们的基因决定了她们普遍长着大鼻子,而她们想要更高的鼻梁,更有棱角的鼻头。对她们来说,这是一个新婚礼物。

界面文化:男人也会整容吗?

艾瑞克·拉弗格:当然。我一位在旅行社工作的朋友前段时间就做了,我看到他的照片,问他是不是做了手术,他说是为了健康,我当然知道这只是借口。男人一般会有点儿不好意思承认,但是他们也会做。对于男人来说,在适婚年龄整容,也是向女人显示自己经济实力的一种方式。

库尔德少女 拉弗格/摄

界面文化:在中东这样连年战乱的地方工作,你如何理解记者或者摄影师面对战争和苦难时的责任和局限?

艾瑞克·拉弗格:当你进入一个国家,你需要选择冲突双方中的一方。比如当我进入库尔德斯坦(伊朗境内的库尔德人聚居地),就必须选择阿拉伯人或者库尔德人作为向导,一旦选择了就必须一直跟着他。不能时而和阿拉伯人同行,时而和库尔德人同行,这是不允许的。这并不意味着你支持你选择的一方,只是在行程中你不能朝秦暮楚。

我有一些朋友参加了库尔德武装,他们长期在基尔库克(Kirkuk)与基地组织战斗,不久前刚刚解放了基尔库克,但在基尔库克解放之后,土耳其库尔德人和伊拉克库尔德人之间很快又爆发了内战。这些战争有些是因为民族和宗教问题,也有一些是为了争夺石油,基尔库克是一个非常重要的石油产地。一些库尔德武装的朋友对我说,他们是为了自己的祖国,为了父母和孩子战斗,但他们知道,在国家层面,这些战争很大程度上是为了争夺石油。

作为外人,我们是永远不可能理解他们之间的冲突的,除非我们的家园也被战火覆盖,就好像我们永远都不可能理解难民,他们失去了一切,失去了房子和工作,孩子不能再接受教育,我们可以同情他们,但永远不可能感同身受,但也有一些记者过深地卷入了当地的争端。曾有一位法国记者是艾哈迈德·沙阿·马苏德(阿富汗军事领导人)的朋友,马苏德在9/11前一天被基地组织暗杀,这位记者预感到形势不对,并呼吁西方世界必须要做些什么。但是当时没有人相信他,后来9/11事件爆发,他由于过于自责而自杀了。

坦克上的库尔德少年 拉弗格/摄

在很大程度上,记者就像医生,白天在工作中面对很多生死,下班回家后还要过普通人的生活。我想说的是,当你看到那些人,你会很想去帮助他们,想要改变他们的生活,但事实上你是做不到的。我第一次到库尔德斯坦的难民营时,看到的是300个帐篷;两三年后我再回到这里,已经看不到帐篷的尽头。我曾看过一个关于难民的纪录片,其中提到一个数字:一旦一个难民进入难民营,那么意味着他将在难民营待上30年,也就是说,你的人生就是这样了,你再也回不去家了。

联合国难民署有一个300人的团队在帮助难民,我并不是能够改变他们命运的第301个人。我能做的只是拍照,希望这些照片能登上主流媒体,让更多人看到。

我不做战地摄影,我的一位朋友是供职于Getty图片社的战地记者,他曾经对我说:“有时我到达现场,人们告诉我这里刚死了200人,我会说,只有两百人吗?事后我觉得非常羞耻,我居然会说出这样的话。”在法国,我们有一句俗话:如果你身边有一个人去世了,会是一件非常悲伤的事情;但是如果千里之外有一千个人去世了,你并不会觉得怎样。对我而言,因为我四处旅行,那些离我千里之遥的人们就像我的邻居一样熟悉,因为我了解他们,知道他们的名字、他们的家人、他们的故事。因此,如果我去过的国家或地区发生了战争或者灾难,对我来说那就像我的亲人受难一样。