这是十三年前的一场美术馆专业人士之间的对谈,他们讨论了美术馆的藏品为什么要重新悬挂,以及展厅的重新布置到底是为了谁。是为了满足职业策展人的一己私欲?还是为了让某些作品进行更好的曝光?或者根本就是因为一种外部力量的推动——当年艺术世界的环境正悄悄迁移?但我认为,美术馆展览制度的变化,无论如何都不是为了公众,因为公众是被动的,这并不仅仅是说他们在审美引导上的被动接受;更是因为,普遍公众来到美术馆寻求某种真理或者训练审美,大部分是为了满足一己私欲(单就从对艺术行业的贡献来说)。而美术馆的决定,无论如何都是在一个公共层面上提供某个展览的价值,即便它是策展人的“一己私欲”。

虽然对谈中谈到的藏品重新配置和现当代美术馆的展品新逻辑等问题,大部分在今天都已经是基础性的工作,甚至早已沦为了一种常识。但在当时,即便是调换一件大师的作品都要被普遍质疑,美术馆和策展人通常要小心翼翼,因为怕公众不买账。假如“蒙娜丽莎”在卢浮宫暂时不能被展示了,即使在今天,那在美术馆行业也会引起不小的骚动。这就是为什么老一辈专业人士会对这些基本问题进行讨论的原因。但在美术馆和艺术发展的背后,当时其实已经形成了一种必须要对美术馆中古老藏品进行重新选择、估量与重新编排的社会力量了,那便是——藏品要进行“系统性的输出”。由于时代的变化,人们的理解方式将所有点状的事物最终都汇入了某一条“系统”中,然后系统再汇入更大的系统,于是新一轮社会分工与学科的细(分)化就自然形成了。这种改变的力量不是公众可以阻挡的,美术馆只能顺应。

Private pleasure for the public good?

Tate Modern Rehang

Kathy Halbreich, Max Hollein and Karsten Schubert

1 May 2006

Tate Etc。 issue 7: Summer 2006

Karsten Schubert

当泰特美术馆完成其第一次综合性重新装修时,邀请了三位美术馆在职专业策展人,讨论了他们对美术馆相关制度建立中的看法。

当一个美术馆重新布置它的藏品时,到底是为谁而做?

Kathy Halbreich

我认为它最终是要服务于公众的,从一个也许从未去过博物馆的孩子,到一个具有专业知识的策展人。我觉得任何一次重新悬挂(re-hang)都是一种精致而必要的奢侈,因为它迫使策展人与个人作品以及整体作品建立一种不同寻常的亲密关系,它允许私人的乐趣支配着为公共利益而进行的研究。

Max Hollein

我觉得重新悬挂主要是为了自己,因为多样化的,以及不经常看展览的观众不一定理解和欣赏这种重新悬挂,但我也认为这样做是为了更好的传达作品本身。重新悬挂可以让作品从储藏间出来,重新发挥作用,再次刷新作品的含义与价值。你还可以把它们放在一个其他策展人没有想到过的上下文语境中。

Karsten Schubert

我喜欢“re-fresh(刷新)”这个词,因为“re-hang(重新悬挂)”指的是重新审视。“re-fresh”这个词则打破了关于如何以及在什么样的语境下艺术被观看的一些旧有想法,创造新的层次结构,摒弃旧的作品等级制度,以及打破对美先入为主的观念意识,甚至戏弄空间本身的戏剧性,这既新鲜又刺激。

Max Hollein

虽然我们已经默认了在现代艺术机构中需要重新布置藏品的做法,但在老的传统博物馆中,这依然是一个备受争议的过程。在巴黎的卢浮宫、维也纳艺术历史博物馆、威尼斯学院等机构,这些地方的作品都是按照一个古老的基于年代学和地域主义的旧公式来布置和悬挂的。但如果能在其中加入一些令人耳目一新的瞬间的话,我想结果也会是令人惊喜的。

Chantal Akerman, D’Est 1993/1995, Five-channel video piece, Installation view at the Walker Art Center, Minneapolis, ? Collection Walker Art Center; JustinSmith Purchase Fund, 1995 尚塔尔·阿克曼,1993/1995年,五频视频影像,沃克艺术中心展览现场 明尼阿波利斯,沃克艺术中心;贾斯汀·史密斯购买基金,1995年

Karsten Schubert

最近很多艺术机构和博物馆都在重新布置他们的藏品。自2003年,赫斯霍恩博物馆(Hirshhorn Museum)推出了“陀螺仪(Gyroscope)”以来,它们现当代收藏的标题和名称就经常不按时间顺序进行展示了,去年蓬皮杜也推出了他们的主题收藏展“大爆炸(Big Bang)”。你不觉得有些人可能会对这些变化感到厌烦吗?

Max Hollein

你的意思是美术馆应该只有一种方式来讲述有关收藏的故事吗?但我们必须承认,同一个故事有很多种不同的讲述方式,而且最终都是关于同一个事实的。

Kathy Halbreich

人们来到美术馆或机构通常是为了寻找某种真理性的东西,所以他们可能不会带着一种开放的或者玩笑的态度来。我想对观众说:你们在一个机构中看到的只是一个故事,是一种体验与理解方式;想象一下其他的故事吧,在这里,与你有关的故事。我们的教育机构通常不会教育年轻人去质疑或审问这些机构。

Max Hollein

我们是不是在滥用自己的资源不断地举办展览,而不是专注于艺术品的收藏呢? 我认为在美术馆中,一个更需要注入精力的环节应该是重塑收藏品,而不是一次又一次地举办某些特别的展览。我说这话的时候,是作为一个每年策划九场展览的艺术总监!

National Gallery of Victoria, Melbourne,art handlers moving Arthur Hughes’s La Belle Dame Sans Merci 1861–63, ?National Gallery of Victoria, Melbourne 墨尔本维多利亚国家美术馆,美术馆工作人员正在搬动阿瑟·休斯(Arthur Hughes)的拉贝尔圣母院圣麦西亚,1861-63 ?墨尔本维多利亚国家美术馆

Karsten Schubert

但你不认为“re-hang”是另一种展览形式吗?

Max Hollein

展览是为了检测某些想法的,如果这些想法是好的,那么它应该会影响藏品的呈现,而不是反过来。这两种逻辑的敏感性和目标是不同的。但当你考虑重新布置你的收藏时,你肯定需要用到展览的策略。

Kathy Halbreich

我同意。在沃克艺术中心(Walker Art Center)的展览履历中我们发现,对永久性藏品进行研究是一个不错的展览起点。例如1997年,我们举办的约瑟夫·博伊斯展览“倍数(multiples)”,就是源于我们当时刚购买的一大批藏品。最令人惊叹的是,策展人追随博伊斯的脚步,把画廊设计成一个混合的空间——一部分是教室,一部分是展示区,一部分是社区图书馆。遗憾的是,我们中很多人并没有机会做这样的展览项目,因为它们又不卖钱,并且董事会能为这些展览争取到资金也是非常重要的。这样的展览会帮助策展人意识到,他们的职业生涯将从组织这些活动的过程中受益。

Karsten Schubert

你刚刚重新布置了沃克艺术中心的藏品,但有些观众会期望看到那些已经成为美术馆收藏基石的代表作品。你如何处理那些并不适合重新展出的珍贵藏品呢?

Kathy Halbreich

我们承认有些观众会怀念过去在这里看到的东西,可我们也希望观众能被他们从未见过的艺术作品打动。我们不能展出一件著名的作品,有时是因为它是借来的;有时一件奇特的作品也不容易融入到一次新的藏品展示中。例如,弗朗茨·马克(Franz Marc)的“蓝色骏马1911(The big Blue Horse 1911)”是一幅极好的画作,但很难展示出来,因为收藏品中没有其他关于它所处时代的文献或作品,许多机构都面临这个问题。但是,我们却围绕它做了一个特别的展览,我们把它借给了姊妹机构——明尼阿波利斯艺术学院(Minneapolis Institute of Arts)用于一次新的画廊展开幕。或许我们可以跟他们进行长期的交流合作,但是画廊又不仅仅展示绘画。

当我们重新开馆时,我们用了一个很大的画廊来展示Chantal Akerman的电影和视频装置“D ‘Est”,那家画廊本来可以挂25幅画,它是我们几年前就委托的。随着博物馆越来越多地通过各种渠道购买作品,我们也要考虑用不同的方式来展示这些作品了。

Art handlers hang Vermeer’s The Love Letterc.1669 at the National Gallery of Victoria, Melbourne, Photo: Photograph: Paul Harris/courtesy The Age newspaper 艺术工作者正在把维米尔的“情书”(1669年)挂在墙上,墨尔本维多利亚国家美术馆,摄影:保罗·哈里斯/由《时代报》提供

Karsten Schubert

这里面还有一些其他的事情——一种传统的静态叙事。因为绘画作品中是没有任何影像或video作品存在的,它有自己的节奏。所以有些情况下,当你从一个黑暗的房间走到另一个房间时,就会产生了一种多重空间的感觉。这个你是如何处理的?

Kathy Halbreich

对于沃克艺术中心的重新布置,理查德·弗拉德(Richard Flood)和菲利普·弗涅(Philippe Vergne)是这个展览项目的策展人,他们在整个展览中塑造了一个名为“Shadowland”的展览,其理念是要将绘画、雕塑和动态图像作品融合在一起。它以博伊斯(Beuys)的“寂静(The Silence)”(这是英格玛·伯格曼同名电影的五卷)、理查德·普林斯(RichardPrince)1977年的“无题(living rooms)”和杰夫·沃尔(Jeff Wall)1999年的“晨间大扫除(Morning Cleaning)”、米斯·凡·德·罗基金会(Mies van derRohe Foundation)的“巴塞罗那(Barcelona)”开始,暗示了我们的开端其实是现代主义的终结。展览以视觉步行街的形式出现,下一组画廊空间展出了格哈德·里克特(Gerhard Richter)和凯·阿尔托夫(Kai Althoff)、罗伯特·梅普索普(Robert Mapplethorpe)和凯瑟琳·奥皮(Catherine Opie)等艺术家,最后是布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)、卡瓦拉(Kawara)和戴维·汉蒙斯(David Hammons)。我惊讶地看到人们在这些画廊里流连忘返,你能感觉到他们喜欢在这些不同学科之间建立联系。

Max Hollein

当你重新布置藏品时,你会受到很多批评质疑,因为你不是在做秀,你是在和一件可能永远跟你有关的藏品一起工作。我觉得做一些预展是值得考虑的。一种情况是,你可能正好击中了那个目标;但如果有些地方出了问题,那么预展也将只是整个过程的一部分。

Karsten Schubert

也许人们的焦虑跟美术馆是一个权威性场所有关。观众希望美术馆是权威的,但同时他们又充分认识到许多策展选择上的主观性。作为策展人,也许应该在画廊入口处贴一些提示: 这不是板上钉钉的事,我们正在尝试,尽我们最大努力,欢迎所有的相关建议。

Kathy Halbreich

虽然你可能只是开个玩笑,但你说的有道理,观众可以参与这场辩论。举个例子,有个学生参加了我们青少年艺术委员会的一个电影制作项目,她对解读Jana Sterbak 在1987年电影中的肉装很感兴趣,她找到了嘉娜的电话号码,跟她交谈,并从她作为一个年轻亚裔美国女性的角度谈论了这部电影中的礼服。她问我们:“一个全是白人的机构意味着什么?”她十分狡黠,并也伶牙俐齿,我高兴地对他说:她现在正在成为一名艺术家。我认为必须欢迎所有这些问题进入机构。

Tate works ready for storage in the NorthDuveen Gallery, Tate Britain 1939 ? Courtesy Tate archive 1939年,泰特的藏品准备在英国泰特美术馆北杜文画廊展出 ?泰特档案馆

Karsten Schubert

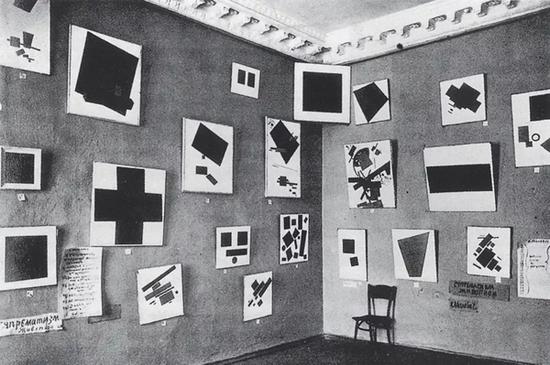

泰特美术馆重新悬挂了第3层和第5层,其中有四个主题,以重要的历史时刻作为中心主题——1)“流动的状态:立体主义、未来主义、欲望主义”;2)“物质姿态”;3)“诗歌与梦想:超现实主义与超越”;4)“观念和对象:围绕极简主义”。每幅作品的周围都有与主题相关的作品,比如,在“诗歌与梦想”中,塞·托姆布雷(Cy Twombly)和约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、辛迪·舍曼(Cindy Sherman)和吉莉安·威尔(Gillian wear)等人就有这样的搭配。这些中心主题似乎为编织相关故事提供了强有力的起点。

Max Hollein

我同意。但这不是每个机构都能做到的,这取决于机构藏品的特殊性,这种方式适用于一些藏品但不一定适用于另一些藏品。

Kathy Halbreich

尽管我在第一次重新布置藏品时遇到了些真正的问题,因为它跟主题有关,而不是按时间顺序。但对这个领域的所有人来说,讨论这种方式的优缺点是非常有益的。但我最怀念的还是泰特美术馆馆长的真正心跳。但奇怪的是,这居然是一套非常“安全”的策略,因为当人们感觉到对某个特定时刻有了更广泛的理解时,他们就会被重新拉回到一种更为传统的观念中。

灯光对很多作品来说可能是毁灭性的。我认为用年表来塑造展品,是既容易理解,又引人入胜的。

Max Hollein

我觉得一个拥有当代艺术收藏的机构,比一个老的大师画廊更容易展示作品,也就是说,是一些当代作品在“抵制”重新布置或悬挂。你能想象理查德·塞拉在毕尔巴鄂古根海姆博物馆扭曲的椭圆被移动吗? 我刚刚成为Stadel博物馆的主管,同时还是Schirn Kunsthalle博物馆的负责人,我现在明显面临着一个问题是,如何运用现代美术馆探索的这些观念和策略,将藏品中大师们的绘画重新悬挂。在老的大师画廊里,都是以同样大小的墙壁来悬挂一幅画,一幅接一幅地,一排一排的。

但如果你把小扬·凡·艾克(Jan van Eyck)的作品单独挂起来,远离那些周围有很大空间的其他作品,你可能会感受到这件作品的质量就是它当年成功的标志。人们还可以通过加快时间的速度来摆弄时间年表,某些房间可能会突然打破年表,比如展示从1500年-1800年的肖像画的发展,而在另一个房间,你又回到了1550年。当然,一件作品是如何被调解的,这在很大程度上取决于观众,并不是每个人都知道大师画作中的肖像学历史背景,以及它们所代表的意义。我认为我们有必要讲述它们相关的历史,给观众一把理解作品的钥匙,我们应该对此非常敏感才行。现当代美术馆的观众似乎也感觉到了,他们与展览作品的联系和理解比在老的大师画廊中更加紧密。总的来说,我们必须承认,理解博伊斯比理解拉斐尔的画作要更复杂。这在某种意义上是比价奇怪的。

y Halbreich

人们常说,当代艺术作品过于政治化,在我看来,这一切都表明了,我们不能够再解读过去画家们的社会、经济或政治形象了。我认为艺术现在是,而且一直是政治的,艺术家们别无选择,只有这样做。我看文艺复兴时期的绘画,有时我也不明白肖像背后的含义,不知道赞助人在其中扮演了什么角色。有趣的是,历史博物馆也觉得他们不需要向公众解释这些。

Karsten Schubert

如果没有墙上的文字信息,美术馆到底能给观众些什么?

Kathy Halbreich

给他们一种关于形式的美,这是艺术作品中的一个重要组成部分。但你不认为年轻人比他们的长辈更能接受当代艺术作品中的“模糊性”吗?

Karsten Schubert

你的意思是,他们不像我们一样固守自己的方式吗?

Kathy Halbreich

对。

Karsten Schubert

还有一件事我们没有谈到,就是当你走进重新布置的美术馆时,会有一种奇怪的感觉,那感觉就像有人用幻灯机在你的办公室里进行规划了一番,而没有考虑到室内物品的物理现实。

Max Hollein

这是在展览中经常遇到的事情。但只要你看看画框里面的画,你就会得到很多惊喜。光和真实空间可以改变策展人最初的布展理念,这不仅仅是藏品安装展示的问题,这是所有艺术作品安装和展示的问题。

Kathy Halbreich

我觉得策展人也可以毁掉一件艺术品。很少有人能理解理查德·弗拉德(Richard Flood)过去常说的画廊的“场面调度”。我们谈论的不仅仅是展览的节奏,还有光线的使用,墙壁的颜色,脚踩在地板上发出的声音,及整个房间的色调等,都是我们要顾及到的。不要假装我们所做的是科学的,这只是为了达到适合的展览“温度”而已。让我们再回到卡斯滕关于机构权威性的讨论上来。

Max Hollein

你认为博物馆的权威意识来自哪里?这可是少数几个仍然保持权威的领域之一,我们应该尽一切努力保持这种状态,并忠实于这一点。即便作为权威,我们同样也要被接受或者不被接受,但无论如何,你都应该站到这个立场上进行辩论。这意味着,你在本质上是否清楚明白地保持了你的论点,而不是含糊不清。人们希望从博物馆得到一个明确的观点,一份声明,即使这只是他们讨论的基础,并且最后还有可能会跟权威发生分歧。

Kathy Halbreich

在一个理想的世界里,人们会把文化机构看作是人类和思想交汇的地方,是鼓励辩论的地方,是人们可以自由表达自己想法和观点的地方。但许多机构缺少的就是:允许意见相左。当有人对我说“我不喜欢”时,我说:“好,那让我们从这里开始,让我们来聊聊你不喜欢什么,为什么?”通常这是一个更加有趣的对话。我觉得“Like”一词非常适合用在对沙发的评论上,这不是一个好的艺术机构的标准和使命。我敢肯定,我们三个都可以说出几件我们非常不喜欢的作品,但我们都认为应该买下来。收藏不仅仅是个人品味的问题,至少在艺术机构的角度是这样的,但我们通常不会公开承认这一点。

想象一下我们可以进行的对话吧。