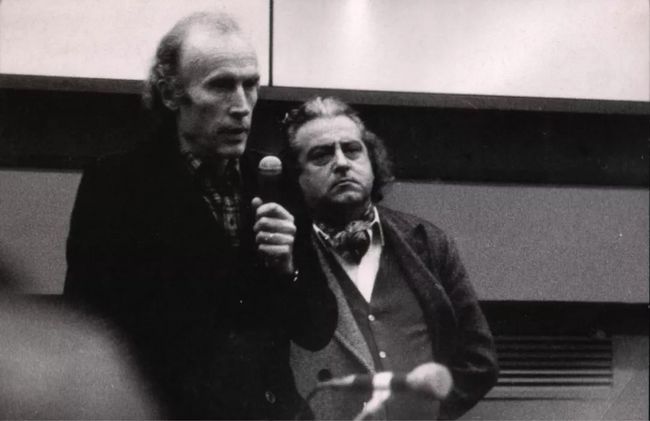

那个最懂新浪潮电影的人,永远走了

作者 | Muyan,居住巴黎的影评人,选片人,柏林、戛纳电影节官方场刊评分团成员

关于让·杜什我所知道的二三事

以前每当有朋友感慨法国新浪潮现如今只剩戈达尔一人的时候,我都会同他们打趣到:“你知道谁是让·杜什吗(Jean Douchet)?”。

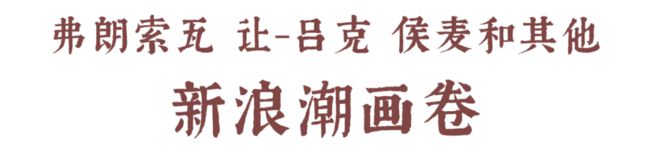

遗憾中文世界关于他的文字寥寥—勿论译著,他那本图文兼具的《新浪潮》(Nouvelle vague)是我读过的关于此主题的最好著作。谁是让·杜什?这个问题希望读者可以通过下面这篇汇集数次聊天而成的长访谈(约两万字)略知一二。

到现如今确实只剩戈达尔犹在,让·杜什斯人已逝(2019年11月22日辞世,91岁),除却这篇访谈,也想与大家分享自己在和让·杜什六七年的友谊和不间断的对话中记忆犹新的二三事或者两三句话,它们或与电影有关或和生活相系,又或者说在让那里,生活本就与电影不可分割—且无高下之分。

让·杜什

“让观众或读者了解到他们之前看到(regarder)却没有看见(voir)的东西”。这是让·杜什作为影评人或者电影俱乐部主持者的信条,也是他和我重复过最多的话,尤其在得知我从最初的只“看”电影转而也“写”电影之后。

回忆起来,让在法国电影资料馆的电影俱乐部(ciné-club)曾给了我巨大的慰藉,彼时自己的法语极其踉跄,勿论全懂他在映后的讲解,甚至法语电影或者配有法语字幕的非英文电影都看的磕磕绊绊,但靠着一股热情竟也每周坚持了下来,顺便野路子学习了法语。

后来听他说当年朗格卢瓦经常给他们新浪潮一代的观众放全无字幕的外语电影,放映者和观看者皆毫无介意(甚至有好事者阐发出一个结论,那就是如果一部电影不能全靠影像而被理解,就不是好电影)之时,不禁莞尔一笑。

亨利·朗格卢瓦

有一次,让和我打趣般地问了个问题:一场沟口健二电影的放映,一生只有这一次观看的机会,和一顿丰盛的午餐,你选择哪一个?自认是一个称职影迷的我当然毫不犹豫地选择了前者。他收起一半的笑脸继而半严肃地说:“一个从未看过沟口健二的人,在一场仅有的放映和一顿丰盛的午餐之间如果不选择后者,他也永远不会爱上沟口健二”。

若有所思但不为此所动,再给一次机会我依然会选择前者,但同时我却也认可在他的这句话中有着一些关于电影之于生活的真理存在—如果真理本身存在的话。让非常喜欢从饮食的角度来描述新浪潮诸位并依此来阐释他们的电影:侯麦几乎不吃饭,里维特永远吃最差最便宜的东西,特吕弗马马虎虎差不多就行,戈达尔完全不在乎饮食,只有夏布洛尔和他一样热衷美食。

克洛德·夏布洛尔

九月初让最后一次参加资料馆的电影俱乐部,他选择的影片是德莱叶(Carl Theodor Dreyer)的《复仇之日》(Dies Irae, 1943),映前我们照旧在咖啡馆闲谈,彼时他已疲态颇现,不知聊到什么人,他突然和我说:“现已经过了九十岁,可以负责任地告诉你,一生中我只遇到过两类人,一类人孜孜不倦寻找名位(chercher la place),一类人兢兢业业保持优雅(garder la classe)”。优雅的让(la classe!)!

《复仇之日》

这个沟口健二和美食的玩笑在让的学生德普莱钦(Arnaud Desplechin)那里有另一个版本:在和一个心仪已久的女生约会和一顿美食之间做出选择。我笑曰这个版本在让那里毫无可信度或可比性。

让是一个同性恋,当我问他从何时起意识到自己的性取向时,他说自己从没意识想也不想意识到。因为“这是无比自然且正常的事情”,也是因此他从不参与任何“平权”运动且对此持强烈的保留态度,“我从来没有意识或者感觉到自己与他人的任何不同,因此我认为主张不同反而是认可不同,这反倒让人变得不自由”。

优雅且自由地活着并不是一件人人都可以做到的易事,让也是一个快乐且从不抱怨的享乐主义者。

永别了,电影的苏格拉底,我们的苏格拉底。

Muyan 2019年11月28日

谁是让·杜什(1929.01.19—2019.11.22)?简而言之,他是法国新浪潮电影的活化石,1929年出生的他拥有多重身份,影评人、电影史学家、导演、演员、电影教师...他以自己丰富的资历和敏锐的观察成为二十世纪后半期法国电影的最佳观察者和见证者。

他同新浪潮诸君一起进出影院,成为挚友;1957年进入《电影手册》,成为侯麦的左右手;当大部分人转行成为导演时,他坚守电影批评的阵地,拍摄电影成为导演始终是他的第二爱好;十余年间,他将一代新影评人引入《电影手册》的同时也通过在Fémis授课发掘了一批年轻的导演,这些人现在也已经成为法国作者电影的中坚力量。

终其一生,他都通过电影俱乐部和电影课的方式直面最普通的观众,启发人们看到却没有明白的电影奥秘,推广电影文化。我们也可以在《四百击》、《精疲力尽》、《母亲与娼妓》、《玛戈王后》等记录法国电影发展进程的作品中看到他的身影。

埃里克·侯麦

让·杜什,你生于1929年1月19日,因此谈及你的影迷经历或者记忆估计要从二战时开始,那时候法国被德国占领(1940-1944),但法国电影却并没有彻底衰落,甚至有人说那几年是一个相对繁荣的时期。

JD:巴黎被占领的时候我十一岁半,到1944年停战时我十五岁。这几年我是在巴黎度过的,虽然出生在外省,但是从很小我就在巴黎生活,是一个彻头彻尾的巴黎人。在那个动荡的被占时期,我却有了一种别样而奇异的自由,每周我都有两天下午可以离开寄宿学校,自由活动。去剧院或者看电影,一应自由。在这几年的时间内,大约120部被占领时期的法国电影我看了70-80部。

这对于一个十几岁的少年来说,几乎是不可思议的。在这些电影中,有哪些给你留下了深刻的印象?

JD:有不少,比如马塞尔·帕尼奥尔(Marcel Pagnol)的《挖井人的女儿》(La fille du puisatier,1940)、让·格莱米永(Jean Grémillon)的《夏日阳光》(Lumière d’été,1943)和《天空属于你们》(Le Ciel est à vous,1944)、亨利-乔治·克鲁佐(Henri-Georges Clouzot)的《杀手住在21号》(L’assassin habite... au 21,1942)、克劳德·奥当-拉哈(Claude Autant-Lara)的《抹布的婚礼》(Le mariage de Chiffon,1942)和《杜丝》(Douce,1943),当然还有令人难忘的《罪恶天使》(Les Anges du péché,1943)和《乌鸦》(Le corbeau,1943),后一部电影我可能当时就连续重看了四五遍。

《乌鸦》

特吕弗(Franois Truffaut)打破了你的记录,他说过当时自己看了十数遍《乌鸦》。从那时开始,你就养成了不断重看自己喜爱的电影的习惯?

JD:那时候的重看的原因与之后也许不尽相同,我不知道特吕弗的具体原因,但至少对于我来说,从那时开始,电影逐渐吸引了我,有一些影像在我脑中不断地盘旋,自然会产生去再看一次的欲望。

我还记得第一部让我起意重看的电影是雅克·贝克(Jacques Becker)的《红手古比》(Goupi mains rouges,1943)。虽然与同时代的年轻人一样,我无法避免地经常因为某个演员的吸引而去看某部电影,但从内心深处来说,更吸引我的还是电影本身,在最初的时候我几乎什么电影都看,很多国家的电影都被纳粹禁止在法国放映,我于是也难以避免看了不少德国电影,比如《犹太人苏斯》(Jud Sü,1940)。

《红手古比》

那大概是从什么时候开始,你会选择自己要看的电影?

JD:可能从十三岁左右吧。从我逐渐开始被某一些电影真正打动开始,比如刚才提到的《天空属于你们》和《杀手住在21号》,开始选择电影的同时其实意味着我逐渐有了自己的口味,并独立对电影做出判断。同时我也逐渐发觉自己真的是电影的“孩子”,喜欢电影超过了戏剧或歌剧。

《杀手住在21号》

那时候的电影评论是怎样的?你有开始读一些相关方面的杂志了吗?

JD:那时候的杂志主要是亲纳粹和反犹的,这一点必须说出来。指出政治上极端反动的同时,也必须承认艺术上的写作却不都是毫无价值的,有一些甚至远非如此,比如当时我常读的两份报刊杂志,《我无处不在》(Je Suis Partout)和《集锦》(La Gerbe),上面由吕西安·勒巴泰(Lucien Rebatet)和罗贝尔·布拉西拉什(Robert Brasillach)所写的影评其实质量往往是很高的,一定程度上也影响到了那时的电影文化。

这些影评人在战后都受到了不同程度的惩处,前者坐了十年牢,后者被枪决了。这位被枪决的布拉西拉什曾与自己的妹夫合写了一本《电影史》(Histoire du cinéma),至今仍被许多人认为是影史写作的经典作品。他们当时的评论也是充满反犹色彩吗?

JD:当他们在谈论艺术的时候,往往与政治无涉,或者说尽量不用政治的观点来评论电影,但是也难免将政治观点掺杂其中,或者受政治观点的影响,很难定论。布拉西拉什的书包括《电影史》在战后也不断地进行小规模的再版,这一点也证明了有人确实在尝试一分为二地看待他们的写作。

二战后,你进入了大学,从那时候开始,电影资料馆(La Cinémathèque franaise)进入了你的生活,甚至可以说如同新浪潮(La Nouvelle Vague)所有的年轻人那样,资料馆改变了你们的生命,你还记得第一次去电影资料馆吗?

JD:我记得特别清楚,那是1948年。当然那时候我们就在资料馆里经常见到朗格卢瓦(Henri Langlois),他每天都在那儿,电影开场前或者放映结束后,在那儿我们可以看到一些别的地方根本看不到的电影。由于太常去那看电影,我们难以避免地认识了一些和自己一样常去的人。

于是在真正地认识朗格卢瓦之前,我们这些年轻影迷先互相认识了。然后到了1949年,那时候影迷文化已经逐渐开始了,比如电影杂志,《法国荧幕》(L’cran franais)等等,虽然《电影杂志》(La Revue du cinéma)刚刚彻底停刊,但是巴赞(André Bazin)他们还在,随之就有了“镜头49“电影俱乐部(Objectif 49)和这个俱乐部创建的“被诅咒电影节”(le Festival du Film Maudit à Biarritz)。

“被诅咒的电影节”海报

这有点像是新浪潮的前奏,因为你们这些年轻的影迷就是在那时候互相都认识了。去年你给我看了那张电影节期间的合影。

JD:是的,我那时还年轻,好吧。就是在那时,我认识了巴赞和特吕弗。当然,之前在电影资料馆我们肯定都打过照面。值得说的是,朗格卢瓦在放映前从不和我们介绍电影的内容,这让我们必须主动思考,用自己的方式重组电影史,自我角度的电影史。从这一点上说,新浪潮必须感谢朗格卢瓦。

但是他从不会和你们讲什么理论。

JD:他让我们自己找到自有的理论。但实际上,他的排片方式直接引导、刺激我们拥有自己的电影视角和理论,这其实也是更重要的。这之后我们也忠实地跟随着朗格卢瓦的资料馆。他其实不喜欢围绕电影进行辩论,对于他来说其实是这样的一个过程:观看、思考、领会,如果不想看、不愿想、搞不懂,就离开。

朗格卢瓦

这确实是朗格卢瓦很有意思的一面,也就是说,一方面他在电影资料馆创造了一种电影为人人的幻象,另一方面也有这种很“绝对”的一面。

JD:电影为人人,电影为懂它的人。大概在1949年末的时候我认识了朗格卢瓦,并和他一直保持了非常好的关系。也正是他让我开始在资料馆组织一个电影俱乐部,放映电影、讨论电影,于是我一直持续到现在。

那么朗格卢瓦和新浪潮呢?

JD:新浪潮其实有两方面的影响,一个是巴赞,一个是朗格卢瓦。巴赞主要是理论方面,朗格卢瓦主要是实践方面。这个实践,也就是说,看电影,看电影,再看电影。朗格卢瓦有很好的品味,他对于电影的判断其实很少失误。

但是朗格卢瓦并不喜欢巴赞,哈哈!

JD:当然,朗格卢瓦觉得巴赞太过于理论化了。朗格卢瓦喜欢将自己对于电影的思考隐藏起来,但这丝毫不影响他是一个电影的思想家。

比如新出的那本文集就证明了。

JD:我们往往忽视了他的这一面,但是无论如何,他还是觉得巴赞太过于理论化了。从我个人来说,虽然我和巴赞是很好的朋友,但其实还是朗格卢瓦对我的影响更大,我也认为朗格卢瓦比巴赞更为重要。用朗格卢瓦的方式看电影也是我一直在这个电影俱乐部中尝试传达的。我回想这可能也是为什么朗格卢瓦让我来组织这个俱乐部,他不是随便选的人,我应该是属于他那一套观赏方式的人。

巴赞

我感觉其实特吕弗相比于戈达尔(Jean-Luc Godard),对朗格卢瓦的电影史学家这一方面并不太感兴趣,比如电影博物馆。

JD:对他这一方面最感兴趣的,肯定是侯麦(Eric Rohmer)和让-吕克,我也很感兴趣。夏布洛尔(Claude Chabrol)呢,好像也不是太感兴趣。但不管怎么说,当时我们所有人都非常喜爱朗格卢瓦,这是肯定的;而且我们也都清醒地知道,我们所有人都欠他很多。

不久之后你们就走上街头,回报了他。朗格卢瓦事件中你们的行为可以说起了决定性的作用,这可能也是唯一一次影迷的力量改变了一件事,这个改变,在之后的五月风暴中你们没能成功,但是在朗格卢瓦事件中却真的成功了。

JD:上街捍卫朗格卢瓦对当时的我们来说,不是一种选择而是一种必须。不过最近我听说在俄罗斯,国家也解雇了电影资料馆的馆长。

说回戈达尔,关于他和朗格卢瓦的关系,我相信后者对前者的影响是显然的:电影或者电影史对于他们来说不是一条完整的线,而是一个一个点,也就是说,是断裂,甚至跳跃的。朗格卢瓦放映电影的方式和戈达尔思考电影的方式是很像的,甚至行事方式其实都有点像:喜欢或者不喜欢,喜欢哪一刻,很分明。

《电影手册》声援朗格卢瓦,举牌者夏布洛尔,左手边戈达尔

朗格卢瓦对年轻的导演充满了好奇心,并从不吝于伸出援手…

JD:不仅是法国导演,德国、美国...都有。不知道有多少年轻的不知名导演抱着几盘胶片来到了电影资料馆,朗格卢瓦就组织了放映!这种事现在已经不会存在了。他永远站在支持创作的这一面,这也是另一点当时打动我们所有人的地方,保存电影“过去”的最重要目的是创造电影的“未来”。永远对未来开放。

需要指出的是,近乎所有其它的电影资料馆建立的目的只是保存过去而已。其实这也导致了人们苛责他:一个电影保护者不把全部的精力放在保存电影上。混乱、丢失…等等诸词加身。

那么广为流传的资料馆之“混乱”,朗格卢瓦之“无序的天才”等等,确有此事吗?

JD:不能说这些传说是正确的。如果朗格卢瓦知道他所有的东西在哪儿,这还叫混乱吗?但问题确实是,很多事情只有他知道。于是报纸就把这些传说炒起来了。再说,非常有序、井井有条不是朗格卢瓦感兴趣的事情。再又,这么多对他不良管理的攻击,其实到底最后丢了什么东西呢?丢了哪些电影呢?更不用相较于他抢救、保存下来的电影。

还是有损失的,比如两次火灾。

JD:可是细查一下,直接原因都不是朗格卢瓦。

火灾,这个所有资料馆的梦魇,无一幸免地不止一次地降临在所有资料馆身上。

JD:无一幸免。而且往回看,朗格卢瓦时期在资料馆的历史上算是损失最少的。

说回你最好的朋友侯麦,1963年的时候,他代表《电影手册》与朗格卢瓦做了一次长谈…

JD:他还拍过朗格卢瓦,在一个名叫《路易·卢米埃尔》(Louis Lumière,1968)的电视纪录片,里面还有雷诺阿。我认为侯麦在朗格卢瓦那里了解到了何为“现代性”,以及如何在传统中汲养。

还有茂瑙(F.W. Murnau),也是拜朗格卢瓦所赐,侯麦才发现这个他挚爱的导演。

JD:有一些这样的导演,他们曾经名噪一时,但是却逐渐被人遗忘,淹没历史之中,比如茂瑙,有声片对他曾经的电影冲击很大,他的电影只留在了某些人的记忆中,比如约翰·福特(John Ford)就非常喜欢他。

借助朗格卢瓦的放映,我们重新发掘了很多的被人遗忘的伟大导演,比如还有巴斯特·基顿(Buster Keaton)、哈里·朗顿(Harry Langdon)。

F·W·茂瑙

朗格卢瓦对他的电影口味保持了终身的忠诚,比如对默片的爱...

JD:是朗格卢瓦真正使我们爱上默片、懂得如何去“看”默片,比如格里菲斯(D.W. Griffith)的电影。当然他也使得我们明白,当年最流行的勒内·克莱尔(René Clair)并不算一个伟大的导演。

但他也喜欢克莱尔的几部电影,我记得。

JD:当然,克莱尔不是个糟糕的导演,但也称不上伟大,这么说吧,朗格卢瓦非常快地就明白了雷诺阿相较于克莱尔的重要性,以及格莱米永的重要性,这种判断力,回过头看,是很惊人的。

雷内·克莱尔

接着说一下雷乃(Alain Resnais)、瓦尔达(Agnès Varda)、克利斯·马克(Chris Marker)他们吧,后来我们把他们叫作“左岸派”,顺便归入到新浪潮里去了。

JD:他们的确不是最初那核心的新浪潮,也和《电影手册》没什么关系。他们大多左派出身,拍摄纪录片,诗性的纪录片。后来我们把他们也并入新浪潮,但最初,我们并不是一个来源,甚至相异甚广,而且自始至终都和我们不是同一种电影。

在现代性上呢?

JD:他们也是另一种现代性。比如,雷乃或者马克,从最深处来说,“现实”不是他们感兴趣的东西:雷乃的电影从不是现实主义的电影,这一点在他的遗作中非常好地体现了出来;马克拍了很多非常难被归为纪录片的“纪录片”。

如果继续以雷乃为例的话,即使他的《夜与雾》,也不是现实主义的,当然,《夜与雾》的力量和伟大之处正是在于它不是现实主义的。还有一点就是新浪潮其实“痛恨”纪录片。

《夜与雾》

为什么?

JD:因为我们希望矫正“优质电影”建立起来的所谓的“现实”,那是一种变形的现实,虚假的现实,只是些现实的空想而已。而新浪潮想做的就是接近、了解现实,那个现实的社会。

当然每个人都有不同的方式,但我们都有一种对现实的渴求,这就是系出《电影手册》的新浪潮。我认为这一点区别很重要。这一点也是我们同朗格卢瓦接近的地方。

▍亲爱的侯麦

在所有新浪潮的导演中,侯麦无疑是与你私交最密切的,估计也是与他,你有更多的共鸣。

JD:侯麦其实有点属于巴赞的那个年龄段的人,他只比后者小一点点,但是却年长我九岁。我认识他是在拉丁区的电影俱乐部,他那时经常主持一些映后的辩论。与他相熟是在“被诅咒电影节”期间,那时候他其实可以算是电影节的组织成员之一了,但是却不愿意住在组织者们被安排的酒店中,宁愿与像我和特吕弗或者戈达尔那样的小年轻住在学生宿舍。

可能也是年龄的原因,他是你们这几位中显得最低调和有疏离感的人。

JD:低调的确是真的,你也知道侯麦也根本就不是他的本名。但他却绝不是一个与人疏离的性格,只是在面对他不愿交流或者不认识的人面前如此而已。如果是他的朋友,你可能面对的是一个其实都有些话痨的人,他能连续侃几个小时都不停。在电影方面,我们几乎可以说有着完全相同的口味,只是在几个导演的认知上我们稍微有一些分歧。

埃里克·侯麦

新浪潮的五位导演中,只有他和里维特的处女作没有一炮打响,甚至可以说在商业上是失败的。

JD:侯麦也是最早的产生创作念头的人之一,相比较来说,在创作方面,我非常懒散,或者说被动。还记得1951年的时候,我有一个Bell&Howell摄影机,那是当时16毫米摄影机中最好的一款。

当我离开巴黎去服兵役的时候,侯麦把它借走了,以便拍摄他正在筹备的一部短片。当我回来的时候,他很窘迫地告诉我摄影机丢了,他也没有钱还给我。直到四十年之后我才知道真实的情况:他当时拿着这个摄影机去女童学校前做试拍,却被警察抓住了。

因为他当时还不是导演,也没有拍摄的相关证明,警察把他当成恋童癖收押了,摄影机也因此被没收了...侯麦一直羞于向我坦白实情,四十年后还是别人告诉我这个事实的!

六十年代初,随着其他几位正式成为导演进而离开《电影手册》的编辑部,侯麦成为了杂志的主编,你也成了他的左右手。

JD:这样的情况没有持续多久,1963年夏天,里维特就在特吕弗的支持下,发动了编辑部内的一场小“政变”,将侯麦解雇了,随之而来就是我的离任。许多年之后,侯麦曾经私下告诉我,当年之所以他被解雇完全是因为别人想借此让我离开杂志。

这次人事变动的理由是什么?

JD:理由就更是无稽了,他们苛责我们与电影的现代性背离!事实上,即使以电影论,我也不认为侯麦作品的现代性比里维特少,更不用说思维方式上的现代性,侯麦对于音乐、绘画、文学上的思考。

事实上,里维特当时想急于引进《电影手册》的,并不是现代性,而是当时开始流行的一些思潮而已,他是一个很有知识分子气的人,很希望跟的上潮流,或者将文学上、现代艺术上的一些其它思潮引进电影中去。而我和侯麦都坚持一种以电影为本体的评论,坚守这个本体。某种程度上说,七十年代《电影手册》走向极端的左派或者毛主义,正是这时埋下的种子。

雅克·里维特

你和侯麦是非常亲密的朋友,但是里维特有点是你们的“敌人”。

JD:从人的角度来说,新浪潮中,我最不喜欢的就是里维特,我也从没喜欢过他。

但是里维特与特吕弗非常非常要好。

JD:这确实是个问题,里维特知识分子的那一面非常吸引特吕弗,甚至使他着迷。

为什么不是侯麦?侯麦是一个不善言谈的人?

JD:别忘了,侯麦比他年长十二岁。年长一些的,特吕弗已经有了巴赞,也不需要侯麦。特吕弗非常受里维特影响,他自己成功了之后也一直帮助里维特,这个帮助就是每个月都给他一张支票,而里维特也一直接受。

直到当特吕弗和芬妮·阿尔丹(Fanny Ardant)结婚并且有了第三个女儿的时候,他写信告诉里维特,才停止这样的帮助。侯麦被“赶出”主编位置的时候,特吕弗在里维特的要求下站在了他那一边,特吕弗之后一直对我和侯麦有歉意。

他后来投资了一部侯麦的电影,作为“补偿”和道歉。

JD:他也向我道了歉,他觉得自己做的并不对。后来侯麦和巴贝尔·舒戴尔(Barbet Schroeder)也制作了一部里维特的电影。

是他们创建的菱形电影公司(Les Films du Losange)制作的。

JD:是。

讲起菱形电影公司,也和这次的解雇事件有关,另一方面,侯麦也是有非常独立的清醒意识的,他认识到自己必须组建一个电影公司来确保自己的创作自由。

JD:这其实也得回到新浪潮的“解体”说起。1964年巴贝尔·舒戴尔想制作一部完完全全表现新浪潮精神的集锦片,也就是《六大导演看巴黎》(Paris vu par…),但是原来的六人名单中有两人被剔除了。

《六大导演看巴黎》

特吕弗没有参与导演...

JD:特吕弗和里维特,因为我和侯麦被踢出了手册,而他们是始作俑者,替代这两个人的是让·鲁什(Jean Rouch)和让·丹尼尔·波莱(Jean-Daniel Pollet)。

有意思的是,总体来说任何流派或者文化运动都是在最初的时候发表一些宣言性的东西或者集体创作,新浪潮却没有,当《六大导演看巴黎》这个类似于新浪潮呼声一样的电影拍出来时,新浪潮却已几近结束。

我觉得这件事很好地说明了很多问题,那就是每个人都非常早地走上了自己的创作道路,二十年之后,戈达尔和特吕弗的方向已经相距非常遥远了。

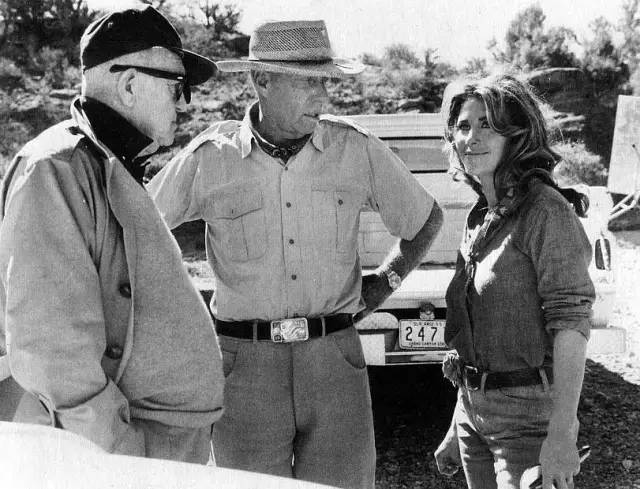

特吕弗和戈达尔

▍印象特吕弗

我一直认为你是回顾、总结、探析新浪潮的最佳人选,一方面,你在最早就真正地处于那个核心之中,这使得你是一个极佳的见证者;另一方面,你并没有像其他几位那样由影评人脱身为职业导演,因此也得以一直保有一种批评的眼光。想请你回忆一下新浪潮诸君,就从特吕弗开始吧。

JD:我认识他的时候他十七岁,我二十岁。真正的相识是在1949年的“被诅咒电影节”,那时候他已经是巴赞的“宠儿”了。我还记得是巴赞车载我和特吕弗从电影节回到巴黎的。1950年的时候,十八岁的特吕弗自己报名参军但之后又拒绝服役,逃回巴黎。

你还把自己的住所借给他住了,这在当时是很危险的。

JD:被发现的话,我是逃役的共犯。那时候的特吕弗离成为小混混只差两个手指的距离。在《四百击》中我们就可以看的出来那种有些变成小混混的倾向,如果没有巴赞,他基本上就到了“那一边”。

他也是一个真正意义上的“自学成才”者,也就是说他没有什么正统的文化修养。直至他去世,我们都是好朋友。我还记得他去世一周前曾给我打了一个电话告诉我他快要死了。当你从一个朋友那儿得到这样的消息时...

《四百击》拍摄现场

他知道自己快不久于人世了?他的家人其实一直瞒着他的真实病因。

JD:我们所有人都瞒着他,他也一直没有追问下去,但是他很清楚自己身体的状况。我和他还有一个共同的特殊朋友,就是海伦·斯科特(Helen Scott),特吕弗有点像是她最宠爱的孩子,我成了她第二宠爱的孩子。

在特吕弗的通信集里,我们看到了非常多他与远在美国的海伦之间的来往信件。我觉得其实海伦有一些单恋特吕弗。

JD:他们俩都特别爱写信。海伦是一个葆有天性的女人,同时你也知道,她的身上有一些男人气概,最开始确实是有些喜欢特吕弗,但是之后她很快就将这种爱转换成了一种保护性的母爱。

她的工作,以及她为推广法国电影所做的贡献现在已经很少被人提及了,但是其实影迷应该对她很熟悉,因为大家都看过特吕弗与希区柯克对谈的照片,那些照片里的唯一个女人就是海伦,她全权负责了特吕弗访谈的英/法文的翻译工作。

JD:她也帮助我做了非常多的翻译工作。1963年戛纳电影节《群鸟》(The Birds)的媒体放映会后,我见了希区柯克,他之后邀请我去好莱坞会面,也是海伦帮我翻译的。

特吕弗希区柯克对话

特吕弗的电影呢,你是如何“认识”的?

JD:从他拍短片的时候我就开始“认识”他的作品了。长片也是从第一部开始,因为我也出演了这部电影。

他是怎么想到在《四百击》(Les quatre cents coups,1959)中找你演他母亲的情人的?

JD:我觉得一方面他认为我长的还挺帅适合上镜,另一方面他觉得我的长相与他当年见到的那个男人相像。但是二十年后,当他在《爱情流逝》(L'amour en fuite,1979)里拍安托万多年以后再次遇到自己母亲的情人,却没有再找我演。

特吕弗告诉我一个原因,二十几年前自己对那个男人的出现虽感震惊,但却是一种奇妙的感觉,而之后再次遇到这个男人,他发现那个人变成了一个“可怜”的老头,他想忠于自己的经历和感觉。

《四百击》

《爱情流逝》里的这个设置还是挺动人的,这个男人带他到了蒙马特公墓,告诉他自己的母亲其实是一个“无政府主义者”….特吕弗通过这个场景算是同自己的母亲“和解”了。

JD:因为母亲的漠不关心,特吕弗确实度过了一个孤独的童年,他的母亲更愿意去和其他的男人约会,而不愿意多花一些心思在自己的孩子身上。

这之后所有的特吕弗电影你一直也都关注着?对他各个电影的评价呢?

JD:所有他的电影我都看过。有一些喜欢多一些,有一些不那么喜欢。早期的电影更好一些,我很喜欢《射杀钢琴师》、《柔肤》、《野孩子》,但是我最喜欢的还是《隔墙花》和《绿房子》。

他是一个很感性而敏感的人,而当他的电影不那么感性且敏感的时候,我就不是特别喜欢,比如几部喜剧,还有《日以作夜》,虽然这是一部不错的电影,但是我个人不是那么喜欢。

《爱情狂奔》

特吕弗也确实拍了平庸甚至失败的作品。

JD:这种失手是正常的,有的人失手某一部作品,也有的人从未成功过…

他拍的很快,也算高产。

JD:他不是那种开拍前事无巨细完全准备好的导演,他喜爱在拍摄现场寻找灵光一现的刹那,越是“灵机一动”,越是满意,他也不是那种喜欢一个镜头拍很多条的人。

但是在他的电影中也看不到很多即兴表演的痕迹。

JD:他作为导演喜欢急智,但是并不喜欢让演员自由发挥,至少我的感觉如此。

如何评价特吕弗在电影史上的地位,相比较他在法国的声名,以及他在世界范围内某种程度上代表了法国电影。

JD:对于我来说,在电影艺术中,他不是像弗里茨·朗(Fritz Lang)那样位于第一列的导演,但是他电影的特性,以及感性还是非常出色的,这也验证了他的地位。他喜欢的是那种直感的,简单动人的,与观众直接交流的电影,也保持了十足的法国特色。

从我个人来说,新浪潮中,我更喜欢戈达尔、侯麦、夏布洛尔,但我也很清楚地认识到,法国观众甚至世界范围内的影迷,从内心深处来说最喜欢的应该还是特吕弗。这是合乎逻辑的,我也乐见此况。侯麦的电影不会直接打动观众,他电影的背后还是有很多知识分子的逻辑与思考;戈达尔的电影对于观众来说太难进入了。

侯麦的电影不会直接打动观众,但当我们感受到了的时候,那种触动就会特别强烈。特吕弗的电影相对来说很容易进入和接受...

JD:这也是为什么我喜欢《隔墙花》,因为在这部电影中有真正深沉的“苦痛”,也就是说,爱情是痛苦的,这是一个特吕弗非常中意的主题,在这部电影中他展现地最为完美。

《隔墙花》

你和特吕弗大约同期成为影评人,你是否认为作为影评人的特吕弗比作为导演的特吕弗更有才华?

JD:这很难讲。作为影评人的特吕弗,当他展开“攻击”(批评)的时候,是非常卓越、一步到位的;但当他需要“防守”(捍卫)的时候,就没有那么地出色。话说回来,特吕弗作为影评人的名声就在于大家都怕他。

特吕弗其实也知道自己的特长与弱点,所以他非常喜爱同自己喜欢的导演做长访谈而非写影评,最有名的例子当然是他和希区柯克的那本访谈录。现在读他过去的一些影评,有时候某些文章甚至有些粗暴过火。

JD:在他作为影评人最活跃的时期,甚至可以说,整个法国电影界都有点怕他。

一个只有二十一二岁的特吕弗!

JD:他的“肆无忌惮”震惊了很多人。

成为导演了之后,他不仅放弃了影评人的身份,我觉得他甚至有些想把自己曾经的文章“隐藏”起来,比如他编自己影评集的时候,就不愿选择那些比较激烈的文章。

JD:对于他来说那个时期过去了便是过去了,他不想再批评,也只愿写自己喜欢的电影,有点好好先生的意思。

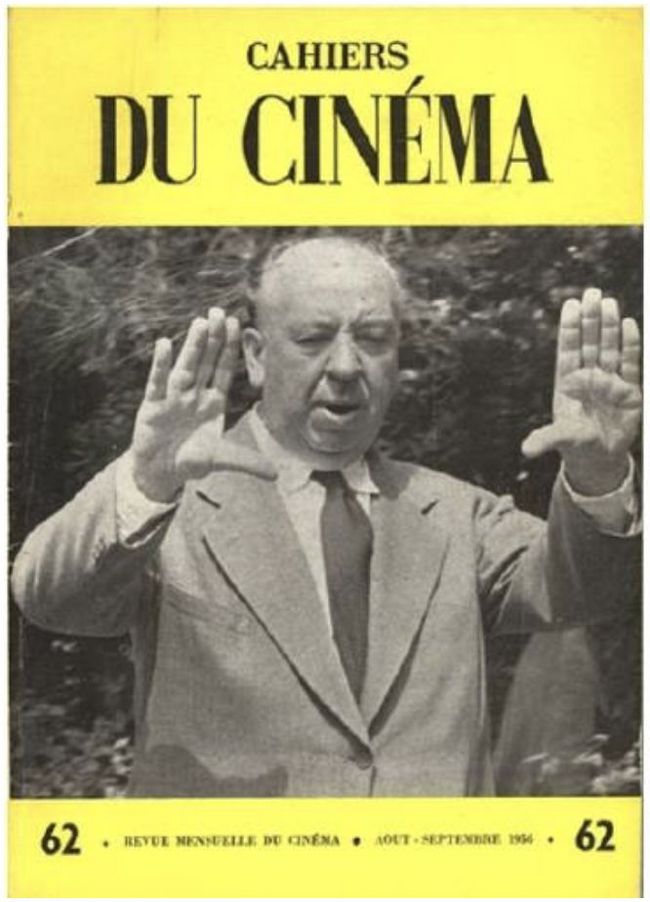

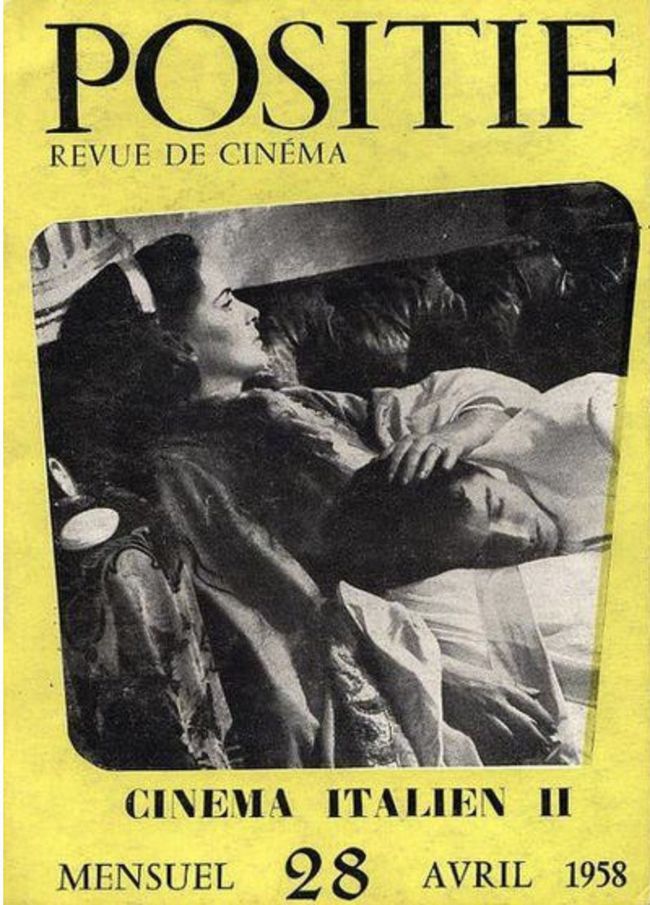

那一时期的《电影手册》奠定了之后这份杂志的国际性声誉,七十年代它政治性极强的时期也非常受毛主义的影响,于是我们往往认为《电影手册》是偏左的,而《正片》(Positif)则是偏右甚至“反动”的,但事实可正是相反的,至少《正片》一直算是左派的杂志,那六十年代你们那一群朋友所在的《电影手册》呢,是偏右的吗?

JD:《正片》肯定是偏左的,但是说我们偏右也不算准确。想要准确地解释这个问题必须讲述一下当时的历史环境。

法国及其“政府”在二战期间的作为是让人唾弃的,不仅仅是投降以及傀儡政府的问题,而是当时的法国“政府”命令法国“警察”将法国籍的犹太人送到德国人的集中营,这是极其可耻的。战后人们“清算”历史,右派自然走入谷底,左派盛极一时。

继而冷战开始,左派亦开始分裂,社会党自然偏向美国,而共产党偏向苏联。这样的政治形势对当时的电影界也产生了很大的影响,首先需要说明的是电影界的人大部分都属于左派,因而我们通常所讲的这些论争其实都是左派之间产生的,偏向美国的左派还是偏向苏联的左派而已。偏苏联的左派选择以政治为第一位要素来判断、评论电影。

而且是很僵化地将政治对垒带入电影,比如在那时,只要是美国的电影,萨杜尔(Georges Sadoul)大多就不会给予好评。当然这些事情都不影响他是一个伟大的电影史学家,但是回看这些事的确很有趣:选择电影也有一些壁垒分明的意识形态色彩,或者政治挂帅。

JD:他属于偏向苏联的共产党,我也正想举一个萨杜尔的例子。五十年代初法国才开始引介沟口健二的电影,当时他深受左派的喜爱。

之后他在香港拍摄了《杨贵妃》(1955),仅仅由于拍摄地香港是英国殖民地属于西方阵营,萨杜尔就恶评了这部电影。他是我认为非常伟大的史学家、影评人,但这种事,这样的评价方法还是很无稽的。左派是如此,右派也绝对没有好到哪里去。

1948年,《电影手册》诞生之前,我们这一些影迷就开始拒绝用这种政治的眼光来评价电影,后来我们进入手册,自然仍贯彻这一观点。不是说拍摄一部工人罢工、抗争的电影就肯定是一部好电影。

《杨贵妃》

我有一种印象,新浪潮大部分的导演其实对政治并不是由衷感兴趣的,除了戈达尔之外。比如你说起“工人罢工、抗争”什么的,让我想起来,特吕弗曾经非常讥讽地写过:“可能要等到雷乃拍出长片的时候我们才可以说左派也可以拍出好电影..”,之类的话。如果特吕弗这么说的话,我觉得并不代表他反对左派或者偏向右派,而是出于他煽动者挑衅的那一面。

JD:我们提出了“作者策略”(Politique des auteurs),也恰是为了反对那些以政治(Politique)判断电影的批评方法。实际上,虽然我们之间也很少谈论政治,但我知道除了侯麦之外,我们都是偏左的。

你也是偏左的?之前米歇尔·西蒙(Michel Ciment)(法国影评人,电影杂志《正片》(Positif)出版执行人)还和我说你是右派呢,哈哈!

JD:只需要给你一个证据就能说明我是偏左的:我一直投社会党的票!

那侯麦呢?

JD:以他的个性以及逻辑思考方式,他只能是偏右的,这也是他的个人选择,非常理论性的而不是实践性的,而且他从不会试图以自己的选择影响别人,也从不公开表达自己有关政治方面的观点。特吕弗是偏左的,戈达尔更不用说了,夏布洛尔也是偏左的。我们这些人之所以在政治方面显得相对模糊也不常提及,就是为了保证前面说的不希望政治派别搅入电影批评。

就是主要以电影欣赏来做电影批评。侯麦确实有那传统、经典的一面。

JD:对他的创作来说,真正的灵感来源是18世纪。这也很好地解释了他选择偏右。

说回这个政治观点的问题,曾经有一些文章里面说你们是偏右的,论据之一是你们都在右派《艺术》(Arts)上发表影评,作为论据来说我觉得是荒唐的,它恰恰是站在了你们反对的“政治阵营”分裂对抗的假想上:所有的人都以政治阵营为第一要位来行事,在右派杂志上撰写影评的人一定也必须是右派的。我觉得特吕弗、戈达尔、还有你,当时之所以在《艺术》上写影评,首先当然是经济上面的考虑,那就是要糊口。

JD:是有经济方面的考虑,但还有一个需要说明的就是,《艺术》在那个时期是唯一一个我们这些人可以发表影评并自由写作的周刊。

周刊的主编雅克·洛郎(Jacques Laurent)不试图以自己右派的政治观点影响你们?

JD:我们拥有绝对的自由,愿意怎么写就怎么写,绝对自由。他也不管我们赞赏的是什么电影,无论是左派还是右派的电影,只要我们赞赏,那只是因为它们是好电影。

之前的谈话中我们连续说到僵化,我觉得你们的“作者策略”也有些僵化吗!或者说它也有一定程度上的危险,比如巴赞很早就发现并提出来了,他一方面放手让这几个“少壮派”(Jeunes Turcs)发出了“作者策略”的宣言,另一方面也在1957年一篇名为《论“作者策略”》(De la politique des auteurs)的文章中类比苏共二十大赫鲁晓夫关于斯大林个人崇拜的报告,指出一种关于“个人美学崇拜”的危险。

JD:“作者策略”其实并不意味着只要一个导演被认定为“作者”,突然之间他的所有电影都值得我们推崇,当然也必须承认,当时我们在《电影书册》的写作会让人产生这样的误解,有时候也是故意为之,下面也许我们会谈到。

“作者策略”中最重要的还是“作者”二字,它来源于文学,用于指代那些拥有特定风格和想法的写作者。我们《电影手册》将某些导演称为作者是为了指出对于这些人而言,在他们的诸多作品中持续地对某一个或者几个主题感兴趣,并且在表现/拍摄手法上也有一定的持续而特别的地方,不论这个导演是否亲自完成剧本。

《电影手册》上发表的《论法国电影的某种倾向》

但是也有人,比如刚才提到的西蒙,他说早在二十年代,就有影评人用作者来论述导演和他们的作品了,因此使用“作者”来称呼导演并不是你们《电影手册》的独创。

JD:《电影手册》当然没有创造“作者”这个词,谁有那么大的野心宣称创造了这个词?就像刚才说的,“作者”来源于文学,二十年代的影评人使用的作者这个词是直接因袭于文学的,而且尤其指代的是电影中文学创作的那一块,也就是编剧部分。

而我们则将作者的概念扩大到电影本身中去,以电影为本来考量作者,也就是说明确指出导演是使用画面与声音在银幕上写作的作者,这样的写作不是之前那个写剧本的人完成的,并不是讲述的故事决定了电影,而是场面调度,也就是说如何讲述这个故事。

从这一点上来说,这种发展的确是由《电影手册》开始的。同时我们也利用这个策略为之前被人忽视、被人遗忘的导演正名。总之,这个策略是产生在一个两极对立并使用意识形态来判断电影的大环境下,为了使人们回到电影,并以电影为根本来进行评论的尝试。

当时我们希望极力避免的恰是《正片》的那种口吻:“我们是左派的刊物,我们捍卫那些具有左派观点的电影!”,一部电影背后所隐藏的观点并不一定就能够决定这部电影的质量。

《正片》从最开始不承认“作者策略”到后来有意回避,似乎确实也一直无法与之相容。

JD:他们最开始大声喊出不承认“作者策略”,然后在六十年代两份杂志的骂战声稍减的时候逐渐减缓:两份杂志不再互相之间互骂蠢蛋,《正片》不再用天主教法西斯辱骂希区柯克(Alfred Hitchcock),而《电影手册》也减少了对“作者策略”的执着使用。

《希区柯克和特吕弗》

当我读到那些早期关于“作者策略”文章里的一些句子时,甚至有些震惊,比如说“一个作者的最差作品也比一个非作者的最好作品要更胜一筹”、“电影作者最新的电影一定是最好的电影”等等,这些说法回过头来看,也是有些僵化吧。

JD:这么说有时候是故意地讽刺或者奚落,但同时,这么“武断”如果产生错误的话,我们也不在乎;话又说回来,其实第一句话往往并不全错。举个例子,比如最弱的莫扎特也比其他不知名的人的音乐好,是不是?

面对心爱的导演,我们都可能会说出这样的话来,但有时候,我们也会犯错...

JD:伟大的导演也确实会失手,但当他真的伟大的时候,那么说也没错。我不喜欢像老师那般做出“还行”、“差不多”、“还可以”这样类似的评价。

这些话中我觉得僵化的是那种很强烈的金字塔式的导演等级味道…

JD:别忘了,“作者策略”是我们的战斗策略,我们处在论战中,而论战的对手实在太糟糕了!

比如,回到希区柯克1963年《群鸟》在戛纳的记者会,那时候我们手册捍卫他的电影已经有一段时间了,大家也逐渐重视起他的电影,但还是有记者问他一些愚蠢的问题,比如:“希区柯克先生,电影中的鸟象征着核弹吗?”,他们丝毫不懂得他的电影,不懂作者,纯把他当作逗大家开心的人,他拍电影是为了钱而已。这样的媒体简直太糟糕了,从这一点上说,我们并没错。霍华德·霍克斯(Howard Hawks)也得到了同样的“待遇”。

《群鸟》

为了对抗一种极端,我们也可以使用另一种“极端”?

JD:好吧,和你说实话,所有那时候手册的影评人都遵循了一个规则,或者说是认同:一个真正优秀的、不是为了批评而批评的、真正爱电影并了解电影艺术的影评人,在那个时期,必须不公正,甚至故意地、“居心叵测”地做一些评论,因为只有这样才能还原真实的电影艺术。

你所感受的那种极端,正是我们有意表现出来的,我们为之满意,当然现在也承认某些时候的“动机不良”。而且这样的行为也“歪曲”了一些作者,就手册来说有两个例子:约翰·福特(John Ford)和布努埃尔(Luis Buuel)。

对这两位导演的忽视或者蔑视是《电影手册》历史上的两大错误。布努埃尔是《正片》力捧的导演,因为《正片》有偏向超现实主义的传统,你们避而不谈,甚至有时候略带讽刺。福特就更是如此了,夏布洛尔曾经说起过,提起福特曾经在《电影手册》被骂的这件事,他简直羞地想找个地缝钻进去。

JD:是的。约翰·福特则比较有趣,他被手册忽视有两个原因:首先是艺术层面的,比如巴赞更喜欢威廉·惠勒(William Wyler)而非福特;其次是因为斯大林特别喜欢福特,他希望俄罗斯电影以福特为样本拍摄,因此直到五十年代初,信仰社会主义的电影批评家一直好评福特的电影,于是我们手册就故意地以无视或者批评他的电影来作为反击,这样的情况持续了十年。现在我们当然知道福特是美国最伟大的导演之一,谁也不会否认。

约翰·福特

▍戈达尔笔触

戈达尔呢?你是什么时候认识他的?

JD:应该是1950年在不同的电影俱乐部中结实的。那时候我经常同侯麦、里维特以及戈达尔在侯麦很狭小的住处聊天,或者在一些小餐馆里。他那时还不到二十岁,但是已经常常语出惊人,玩一些文字游戏之类的,很好玩。

他的确与众不同,这一点我很快就发现了,他看待事物的方式与他人往往是不同的,从一些不太引人注意的视角入手,用一些非常跳跃、片段性的方式表达,或者说“断章取义”是他最大的特长。

那之后在《电影手册》编辑部内呢?

JD:基本上说来,他与杂志的口味也是相符的,但是如何对某一部电影展开论述,那就很不一样了,如果你今天去重读他当年写的文章,就会很明显地发现,他不是那种盲目崇拜型的影迷,虽然对电影充满了热情,但其实从那时开始,他就经常以是否公道合理(juste)来判断电影,这个是否合理,从某种程度上来说也是对现实的追求,因此也与新浪潮的精神相吻合。

而在平时的编辑部会议或者讨论中,他对电影的叙说是非常精确和细化的,从某一个镜头,某一个姿势,甚至是某一个极小的细节开始,而并一定需要对电影有一个概览。在编辑部内我们经常也有意见相左的时刻,而且即使在意见相同的时候,往往视角却又不是一致的,这一点上戈达尔尤其如此。

那时候我们每天晚上都会在18点到20点之间在《电影手册》的办公室相见,并不是什么例会或者严肃的讨论,更类似于一个见面聊天的事儿而已。戈达尔经常坐在桌子的最角落里,随手翻着任何可见的东西,杂志、报纸、书甚至广告,直到他开始拍片了,也保持这样的习惯,有意思的是,头一天晚上他读到并划出来的句子经常在第二天就出现在他电影的对白中,经常如此。

让-吕克·戈达尔

就像我们之前聊到的那样,戈达尔受朗格卢瓦以及马尔罗(André Malraux)的影响,以点来进行思考,思维是跳跃的,电影也着力于处理断裂。

JD:是的,他的兴趣在于细节,或者某一个时刻的事情,一种迸发或者灵光一现。他喜欢将这些分散的点并置在一起,并讨论它们之间的关系。联系到刚才说的,我深以为这不仅是他的创作方式,更是他的思维方式和行事方法。

这种断裂和不连贯,正是通过剪辑完成的,也正是如此,他极其看重剪辑,而他所欣赏或者喜爱的导演,也往往是属于那种剪辑性的作者。

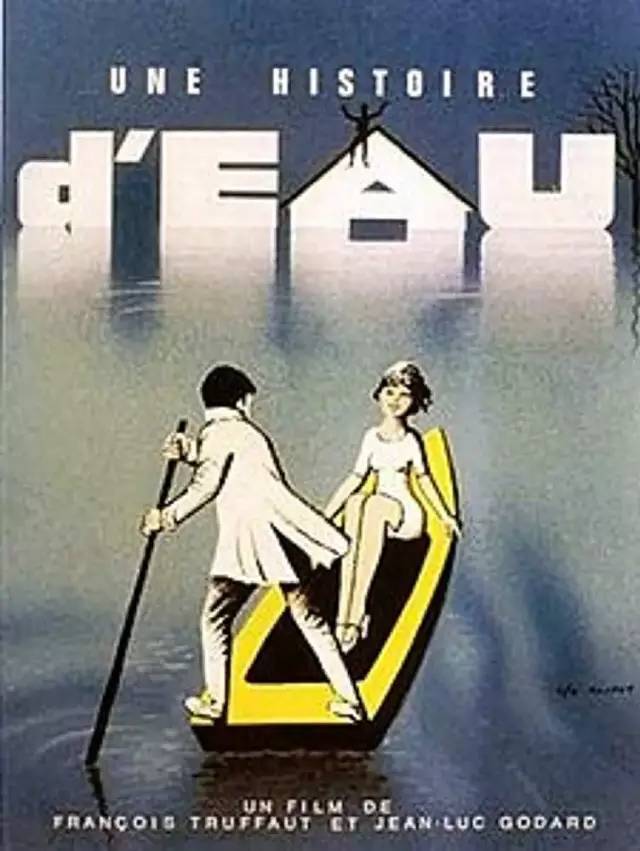

JD:这种剪辑的意识,从他最早的那部与特吕弗“合导”的短片《水的故事》(Une histoire d’eau,1961)中就可以很明显地看出来了。这部短片最早是由特吕弗开始的,但是由于没有了想法而未能进行下去,对于已拍摄的素材也是束手无策,戈达尔于是将素材接手过来并通过剪辑完成了这部电影。

从这里完全可以看出一个未来的他,那种通过剪辑完成的断裂和不连贯,这种方式上承之前苏联的前卫电影,比如爱森斯坦(Sergei M. Eisenstein)和维尔托夫(Dziga Vertov)。

我现在都能记得他1956年在《电影手册》刊登的那篇文章《蒙太奇,我的美丽忧愁》(Montage,Mon beau souci),和其中的一句话:“如果场面调度是一种眼神的话,剪辑就是心脏的悦动”。

但是这种跳跃,尤其是《筋疲力尽》( bout de souffle,1960)中的那种跳接的剪辑方式,也有很多人说其实只是偶得。因为当时应制片人要求缩短电影的时长,他没有选择一场戏一场戏地删掉,而是删除了每场戏的开头和结尾。

JD:这种揣测和推断正是建立在对我刚才所说的事实无知的基础之上而产生的,很简单,就是这样,他们并不了解戈达尔的个性以及工作。

同样的谬论还有说戈达尔的电影是建立在即兴发挥、即席发言上的,但其实恰恰相反,戈达尔可能是当下导演中最有电影结构意识的了,这个结构意识,也是通过剪辑完成的,你看他电影的职员表,他有不同的摄影师、录音师或者其他任何工作人员,但是剪辑,一定会是他,可以说他几十年来一直就生活在剪辑台上。

前面聊到了特吕弗,现在又说到了戈达尔,难免会想到他们的“世纪决裂”…

JD:首先我想说一下这两个人的性格,特吕弗是那种比较热络,喜欢替别人着想的人;而戈达尔呢,他相对冷淡一些,也自我一些。同时,也是特吕弗使得《筋疲力尽》成为可能...

《筋疲力尽》首先是特吕弗的想法或者“剧本”,后来他将这个想法交付给戈达尔,后者写就了剧本。

JD:不止如此。《筋疲力尽》如何诞生的,我可能也是唯一一个见证者了。我清楚地记得1959年5月6日的那个早上,当天晚些时候《四百击》就会在戛纳电影节首映,而我在香榭丽舍大街上遇到了神色匆匆、一脸怒气的戈达尔,他恨恨地对我说:“他们都去了戛纳,只留下我在这里…弗朗索瓦这个混蛋也应该想想我!”,他就是有这种预感,知道自己需要在合适的时刻出现在正确的地方,否则就会失去自己的机会。

搭上这班新浪潮的快车…

JD:我之后得知他在杂志编辑部的钱柜中“借”了一些钱,然后在第二天一早就赶去了戛纳。在那儿,特吕弗刚刚成为电影界的宠儿,借着前者的这个原创想法,他顺利地获得了拍摄《筋疲力尽》的机会。

《精疲力尽》

这之后呢?

JD:是《电影手册》使我们聚在一起,催生了新浪潮。这之后每个人走上了不同的道路,六八之后戈达尔告别商业、告别电影,走上了政治之路;特吕弗一直坚持拍吸引大众的商业电影。

道路既已不同,分歧则在所难免,戈达尔于是有了或者希望自己有一种被背叛的感觉,他觉得特吕弗背叛了新浪潮、《电影手册》,特吕弗当然不这么认为,于是骂战就开始了。

让-吕克天才般地善于攻击,他像豹子一样知道攻击别人的死穴,或者痛击别人的最软处。这也引起了特吕弗非常强烈的反弹。特吕弗去世之后,我重新看了一部分他的电影,发现有一些其实并不像之前印象中的那样坏,同时也再次意识到他的电影是深深地浸在那种叙事传统中去的,与戈达尔对电影的追求是完全不同的,也就是说从美学上来说,他们的分裂也不可避免。

事实上,新浪潮发轫之后,我们每一个人都必须再次面对同一个问题,那就是巴赞所提出的“电影是什么?”。特吕弗通过自己的电影给出的回答仿佛是:“这就是我认为的电影”,而戈达尔的则是:“的确,电影究竟是什么?”,戈达尔的电影其实也一直在围绕着这个问题尝试找出答案,而特吕弗则用自己流畅的叙事电影给出了让他自己满意的回答。

《影像之书》

其实是不是也应该有“人”的层面,也就是嫉妒…

JD:当然,肯定了。无论哪一个时期,在哪一个国家,两个同一领域的大师必然互相憎恶也互相仰慕,这种艺术上的嫉妒是绝对存在的,我们没有必要回避。1981年的凯撒奖,戈达尔带着重新回归电影的作品《各自逃生》(Sauve qui peut (la vie) 1980)来到颁奖现场,却眼睁睁地看着《最后一班地铁》(Le dernier métro,1980)拿走了十个大奖,而自己呢,在那时从来没有在凯撒奖上获得过什么肯定。

《最后一班地铁》当年拿走了十个大奖包括最重要的五个奖,这是法国电影至今尚无人真正打破的记录。但是如果说出同时参赛的另外四部电影名字,更会让人大跌眼镜。那一届的凯撒奖几乎汇集了法国的电影大师,奖却全被特吕弗拿走了…可以想象其实不止一个人会对此不满。

JD:除了戈达尔之外,参赛的还有克洛德·苏台(Claude Sautet)的《浪子》(Un mauvais fils)、雷乃(Alain Resnais)的《我的美国舅舅》(Mon oncle d’Amérique)、还有莫里斯·皮亚拉(Maurice Pialat)的《情人奴奴》(Loulou)。

《最后一班地铁》

说到底,我也不知道戈达尔内心深处到底欣赏还是讨厌特吕弗的电影。

JD:他只是不停地说特吕弗电影的“坏话”,乃至不怎么提别人的电影了,这到底是讨厌还是欣赏?甚至在特吕弗死后,戈达尔仍然是不时提起他,我并不认为这其中全是怨气,而应该是一种很复杂的心情。

▍厄斯塔什

还有另一位我极其喜爱的导演,也想让你说一下,因为我知道你不仅客串了他为数不多的电影中的两三部,还与他私交甚笃,那就是让·厄斯塔什(Jean Eustache)…

JD:他是从《电影手册》编辑部的朋友开始的,只不过他不是主动来到我们身边和我们聊天,而是被动的,他的妻子当时是杂志的秘书,因此他每天接她下班的过程中与我们逐渐相熟。

虽然他是一个极其羞涩和不善言谈的人,但逐渐地,从每晚八点接妻子下班逐渐变成了每晚五点到我们的办公室聊天,其实也不是聊天,大多时候他都安静地坐在一边看书,或者听别人说话,渐渐地,他才打开了自己的话匣子。

我和侯麦特别喜欢他,而他又是如此地低调,以至于我们根本就不知道他已经拍了自己的第一部短片《甜蜜坏朋友》(Les mauvaises fréquentations,1963)…

《甜蜜坏朋友》

如果我们也按照后人笼统化而且积非成是的说法将他算入到新浪潮内,那么他的确是最异类的。不用说,他其实是所有新浪潮中唯一一个真正的无产阶级出生的导演,他之前是一个火车驾驶员。

JD:但当我们看到他这部短片的时候,立刻就意识到我们所面对的不是一个爱好者,是一个真正意义上的导演,他的电影与新浪潮的精神完全契合,但却与任何其他人的创作内容完全迥异。在这之后,我们就保持了密切的联系,他的电影也总是会第一时刻放给我看。

《母亲与娼妓》(La maman et la putain ,1973)的第一次试映,他也邀请了我。身患感冒的我在四个小时中声泪俱下地看完了这部电影并且非常满意。但是我却没法不注意到自己身后的一个不认识的女孩,随着电影放映的行进,她的抽泣声越来越严重以致到最后泣不成声。

第二天,就如同所有人一样,我得知了这个女孩自杀的消息,而且知道了她原来就是厄斯塔什曾经的情人,也就是电影中伯纳蒂特·拉芳(Bernadette Lafont)所饰演的那个角色,她一定是在电影中看到了自己,乃至无法忍受。我觉得,这个女孩的自杀一定程度上也影响了厄斯塔什之后的生命,直至他自己也自杀绝世。

《母亲与娼妓》

对于你来说,什么是电影的现代性,每个人似乎都有自己认为的现代性。

JD:对于我来说,现代性的表现是以一种新的方式来组织叙事。从古希腊开始的欧洲传统叙事结构分为过去、现在、将来。从过去衍生而来的问题给现在造成了危机,然后以未来的进入为解决方法,到最后,一切的问题都会解决。所有的欧洲戏剧基本都是以这样的方式为蓝本。

在美国电影中的表现就是Happy End,所有的行动都是为了建立那个属于你的未来,你手握自己的未来,所有行动的目的都是为了成功,美国的意识形态就是个人的成功,这种成功是一种义务,幸福的未来也是一种义务。

而现代性则意味着我们无法创建这个未来,我们身处并依附于“当下”,而这个当下并不创造而来,而是创造革命。如今我们拍摄电影,或者即使是生活,我们自己很难说出未来在何方,这就是现代性,最简单地说就是活在当下,不以许诺的美好未来为当下的生活指南,更何况这种对美好未来的的创造往往适得其反。

戈达尔肯定是一个现代性的导演。

JD:百分之百,他甚至走的更远,因为在他那儿,没有什么是“可靠的”,所有的元素都在嬗变中。

在特吕弗身上,现代性似乎可以和另一个争论共同提出:他成为了自己曾经批评的导演吗,他的电影成为了经典的、学院派的吗?

JD:多多少少有一点。关于现代性的讨论在另一个新浪潮导演的身上也会引起争议,就是夏布洛尔,相比特吕弗,他更喜欢拍资产阶级的故事,他的电影也被很多人批评,但其实他是一个严重被低估的新浪潮导演,充满现代性。

自莎士比亚写出之后,“To Be or Not To Be”就成了西方戏剧创作的一个核心主题,夏布洛尔将这个核心应用到资产阶级的身上,并进一步演化为“有还是没有”,如果我们是资产阶级,我们就“有”很多东西,因此我们必须要“有”。夏布洛尔式的悲剧产生了:如果我们“有”,我们觉得自己是幸福的,但事实上却并非如此。

这是夏布洛尔最钟爱的主题,他屡拍不爽。

JD:这是顺着“To Be or Not To Be”下来的线,如果你“有”,你就觉得你是“To Be”,其实你仍是是“Not To Be”。而对于“To Be or Not To Be”,我们往往是有清晰选择因此比较确定的,但“有还是没有”,我们则完全不知道,这就是夏布洛尔的现代性。

如果你看过他的最后一部电影《贝拉米》(Bellamy,2009),仍然是这个主题,这个资产阶级生活的最深层悲剧。这样的主题是非常现代性的,因为我们现在就生活在这样一个社会中,一个以美国式资本主义为模版发展出来的社会,所有的一切都建立在“有”上面,我们“有”一个房子,我们有一个“裙子”…然后,就结束了,没有再深一层的思考,夏布洛尔的叙事结构正是受这种现代性的影响。

对“未来”的要求也使得连续性成为电影主要的叙事要求,因为未来寄居于时间之中,当爱森斯坦等一些俄罗斯电影人驳斥线性叙事的时候,也并非不无意识形态的考虑,因为线性叙事正是资产阶级电影美学的内容。因此每一场戏,每一个瞬间都需要是自成一体,相对独立,甚至是断裂的。

现代性也是建立在这种断裂上。弗里茨·朗的电影表面看起来是一种连续的线性叙事,但仔细看来每一场戏都是独立的、与前一场戏断裂。爱森斯坦的剪辑正是直接受到弗里茨·朗的影响,爱森斯坦被朗的早期电影震撼过,他自己承认了这种影响。

《贝拉米》

回到特吕弗,从电影美学方面上说,他有一点回到了曾经批评的“法国优质电影”,从生活上说,电影取得成功之后,他也立刻变成了“有”,他也很享受这种资产阶级的生活。

JD:其实我们所有新浪潮的这些人都是资产阶级。

这也可能是为什么我们会说你们都是偏右的。

JD:我们本身是资产阶级,因此才得以更好地了解什么是资产阶级,进而对它进行批评!而也有一些人,只是声称自己是无产阶级,就因此而产生一些无端的优越感和自满。

正因为你们资产阶级的身份,在几乎每个人的早期作品,尤其是短片中,故事都发生在巴黎相对富裕的街区,都有漂亮的汽车…

JD:完全正确。在那本新浪潮的书中我也明确指出了这一点:所有新浪潮的电影里都有一辆敞篷车。在1960年代,一辆敞篷车是所有年轻人的梦想,能拥有这样车的人肯定只能是富裕的资产阶级。

比如阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo),戈达尔的最爱,他拍电影赚了钱之后就立刻给自己买了一辆。

JD:即使是侯麦的《狮子星座》(Le signe du lion,1959)里,也有敞篷车!不过因为这些就说我们是偏右的,也是一种思维僵化的“壁垒式”表现,冷战造就的思维方式。别忘了,历史上几乎所有的革命都是资产阶级发起的。

《狮子星座》

现在,你已经年过八十,离开严格意义上的影评人职业已经很多年了,但是其实在一定程度上你对新导演和新电影仍保持了很大的关注。

JD:的确,我与当下的电影保持了一定的距离,因为我确实不再直接从事影评人这个职业了,但是电影批评这件事,不管什么时候,我们都可以继续下去,我们不需要用手写作来完成,可以用眼看,使用口头的方法来完成。对于新电影,我的确保持了一定程度的关注,因为一方面,有许多制片人或者导演会向我咨询意见,另一方面,我也经常参加一些试映会,这也是一种保持对当下电影关注的方式。

那当下的法国电影呢,你有什么看法?

JD:我必须说,现在的法国电影中,有很多很多那种蛮不错的小成本电影,我自己不愿意去批评它们,因为它们的存在从某种程度上来说证明了“作者策略”影响了法国电影,当然这种影响有积极的,也有消极的,但总体上,法国电影的质量与很多其它国家相比,还是很有活力的。

但同时也必须指出的是,这其中也只有很小一部分人是真正有原创性的,大部分的也只是有趣而已,甚至无趣。

在你眼中,现在年轻一代的导演中,哪几位是真正具有原创性的?

JD:阿诺·德斯普里钦(Arnaud Desplechin)、弗朗索瓦·欧容(Franois Ozon)、夏维尔·毕沃斯(Xavier Beauvois)….